- •Тема 1. Упругие волны.

- •Вопрос 2. Уравнение плоской волны.

- •Вопрос 3. Принцип суперпозиции волн. Групповая скорость. Стоячие волны.

- •Вопрос 4. Эффект Доплера в акустике.

- •Вопрос 5. Ультразвук. Источники и приемники ультразвуковых волн. Применение ультразвука.

- •Тема 2. Электромагнитные колебания.

- •Вопрос 2. Свободные затухающие электромагнитные колебания. Дифференциальное уравнение свободных затухающих колебаний и его решение.

- •Вопрос 3. Вынужденные электромагнитные колебания. Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний и его решение.

- •Вопрос 4. Резонанс напряжений и резонанс токов.

- •Тема 3. Основы теории максвелла для

- •Вопрос 2. Первое уравнение Максвелла в интегральной форме.

- •Вопрос 3. Ток смещения и второе уравнение Максвелла в интегральной форме.

- •Тема 4. Электромагнитные волны.

- •Вопрос 2. Плоская электромагнитная волна. Волновое уравнение для электромагнитного поля.

- •Вопрос 3. Энергия электромагнитных волн.

- •Вопрос 4. Давление электромагнитных волн.

- •Тема 5. Геометрическая оптика.

- •Вопрос 1. Основные законы геометрической оптики.

- •Вопрос 2. Фотометрические величины и их единицы.

- •Тема 6. Преломление света на сферических поверхностях. Тонкие линзы. Формула тонкой линзы и построение изображений предметов с помощью тонкой линзы.

- •3. Построение изображений предметов с помощью тонкой линзы.

- •Вопрос 1. Преломление и отражение света на сферических поверхностях.

- •Вопрос 2.Тонкие линзы. Формула тонкой линзы.

- •Вопрос 3. Построение изображений предметов с помощью тонкой линзы.

- •Тема 7. Световые волны.

- •Вопрос 2. Когерентные световые волны. Интерференция волн.

- •Вопрос 3. Методы наблюдения интерференции света.

- •Тема 8. Интерференция света при отражении от тонких пластинок.

- •Вопрос 1. Полосы равного наклона.

- •Вопрос 2. Полосы равной толщины.

- •Вопрос 3. Кольца Ньютона.

- •Вопрос 4. Применения явления интерференции. Просветление оптики. Интерферометры.

- •Тема 9. Дифракция света.

- •Вопрос 2. Принцип Гюйгенса-Френеля. Зоны Френеля.

- •Вопрос 3. Дифракция света на круглом экране и круглом отверстии.

- •Вопрос 4. Дифракция Фраунгофера на одной щели.

- •Тема 10. Дифракционная решетка,

- •Вопрос 2. Дифракционный спектр.

- •Вопрос 3. Дисперсия и разрешающая способность.

- •Вопрос 4. Дифракция рентгеновских лучей на кристаллической решетке.

- •Тема 11. Взаимодействие света с веществом.

- •Вопрос 2. Электронная теория дисперсии.

- •Вопрос 3. Поглощение света. Закон Бугера-Ламберта.

- •Тема 12. Поляризация света.

- •Вопрос 1. Естественный и поляризованный свет.

- •Вопрос 2. Поляризаторы. Степень поляризации. Закон Малюса.

- •Тема 13. Поляризация света при отражении и преломлении. Закон брюстера. Двойное лучепреломление. Анизотропия кристаллов.

- •Вопрос 1. Поляризация света при отражении и преломлении. Закон Брюстера.

- •Вопрос 2. Поляризация при двойном лучепреломлении. Анизотропия кристаллов.

- •Вопрос 3. Анализ поляризованного света.

- •Тема 14. Искусственное двойноелучепреломление.

- •Вопрос 2. Вращение плоскости поляризации.

- •Тема 15. Элементы специальной теории относительности

- •Вопрос 2. Постулаты специальной теории относительности.

- •Вопрос 3. Преобразования Лоренца.

- •Вопрос 4. Основные законы релятивистской динамики. Закон взаимосвязи массы и энергии.

- •Вопрос 5. Эффект Доплера для световых волн.

- •Вопрос 6. Границы применимости классической механики.

- •Тема 16. Квантовая оптика.

- •Вопрос 2. Энергетическая светимость. Излучательная, отражательная и поглощательная способность тела.

- •Вопрос 3. Абсолютно черное тело. Серое тело. Закон Кирхгофа.

- •Вопрос 4. Закон Стефана-Больцмана. Законы Вина.

- •Вопрос 5. Формула Планка.

- •Вопрос 6. Оптическая пирометрия.

- •Тема 17. Фотоэлектрический эффект.

- •Вопрос 2. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта Фотонная теория света. Масса, энергия и импульс фотона.

- •Вопрос 3. Однофотонный и многофотонный фотоэффект.

- •Вопрос 4. Внутренний фотоэффект.

- •Тема 18. Давление света. Эффект комптона.

- •Вопрос 2. Давление света

- •Вопрос 2. Эффект Комптона.

- •Вопрос 3. Тормозное и характеристическое рентгеновское излучение.

- •Тема 19. Атом водорода по резерфорду и бору

- •Вопрос 2. Классическая модель атома по Резерфорду.

- •Вопрос 3. Постулаты Бора и объяснение происхождения линейчатых спектров. Закономерности в атомных спектрах.

- •Вопрос 4. Теория атома водорода.

- •Вопрос 5. Виды спектров. Спектральный анализ.

- •Оптические спектры Спектры испускания

- •Полосатые спектры

- •Спектры поглощения

- •Тема 20. Гипотеза де бройля. Соотношения неопределенностей гейзенберга.

- •1. Гипотеза и формула де Бройля. Экспериментальное подтверждение гипотезы.

- •2. Соотношения неопределенностей Гейзенберга.

- •Вопрос 1. Гипотеза де Бройля и ее экспериментальное подтверждение.

- •Вопрос 2. Соотношения неопределенностей Гейзенберга.

- •Тема 21. Волноваяфункция. Уравнение шрёдингера.

- •Вопрос 2. Уравнение Шрёдингера.

- •Вопрос 3. Применение уравнения Шрёдингера к свободному электрону.

- •Вопрос 4. Частица в потенциальной яме. Квантование энергии.

- •Вопрос 5. Прохождение частицы сквозь потенциальный барьер.

- •Вопрос 6. Уравнение Шредингера для атома водорода. Векторная модель атома.

- •Тема 22. Строение атомного ядра.

- •Вопрос 2. Состав атомного ядра. Нуклоны и их взаимопревращаемость.

- •Вопрос 3. Энергия связи и устойчивость ядер.

- •Вопрос 4. Ядерные силы и их свойства.

- •Вопрос 5. Ядерные реакции

- •Тема 23. Явление радиоактивности

- •Вопрос 2. Взаимодействия радиоактивного излучения с веществом.

- •Вопрос 3. Закон радиоактивного распада. Период полураспада.

- •Вопрос 4. Единицы радиоактивности.

- •Вопрос 5. Биологическое действие ионизирующего излучения. Радиационная безопасность.

- •Тема 24. Физика лазеров.

- •Вопрос 2. Взаимодействие света с веществом.

- •Вопрос 3. Устройство лазера. Принцип действия лазера.

- •Вопрос 4. Типы лазеров.

- •Вопрос 5. Свойства и применения лазерного излучения.

Тема 14. Искусственное двойноелучепреломление.

ВРАЩЕНИЕ ПЛОСКОСТИ ПОЛЯРИЗАЦИИ.

Вопросы:

1. Искусственное двойное лучепреломление.

2. Вращение плоскости поляризации.

Вопрос 1. Искусственное двойное лучепреломление.

В прозрачных аморфных телах – естественных анизотропных средах, а также в кристаллах кубической системы может возникать двойное лучепреломление под влиянием внешних воздействий: механических деформаций тел, электрического поля (эффект Керра), магнитного поля (явление Коттон-Мутона). Под действием указанных воздействий анизотропное вещество приобретает свойства одноосного кристалла, оптическая ось которого совпадает с направлением деформации, напряженности электрического или магнитного полей соответственно. Возникающая при этом оптическая анизотропия характеризуется разностью показателей преломления обыкновенного и необыкновенного лучей в направлении, перпендикулярном оптической оси. Опыт показывает, что эта разность пропорциональна механическому напряжению в данной точке тела:

n0 – ne = k1 , (14.1)

где k1 - коэффициент пропорциональности, зависящий от свойств вещества.

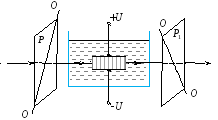

Для наблюдения эффекта поместим стеклянную, пластинку Q между скрещенными поляризаторами Р1 и Р2. (рис.14.1). Пока стекло не

Рис.14.1 Рис.14.2

деформировано, такая система света не пропускает. При сжатии пластинки, свет через систему начнет проходить, причем интенсивность прошедшего света зависит от разности n0 – ne, а значит, и от . Наблюдаемая в прошедших лучах интерференционная картина, возникающая при наложении обыкновенного и необыкновенного лучей, оказывается испещренной цветными полосами. Каждая такая полоса соответствует одинаково деформированным местам пластинки, одинаковым . Следовательно, по расположению полос можно судить о распределении напряжений внутри пластинки. На этом основан метод исследования напряжений: изготовленная из прозрачного изотропного материала модель какой-либо детали или конструкции помещается между скрещенными поляризаторами и подвергается действию нагрузок, подобных тем, какие будут испытывать реальная деталь или конструкция. Анализ интерференционной картины позволяет определить распределение напряжений и судить об их величине.

Возникающее под воздействием электрического поля двойное лучепреломление в жидкостях и в аморфных твердых телах было обнаружено английским физиком Д. Керром в 1875г. и получило название эффекта Керра. В 1930г. эффект Керра был обнаружен и в газах.

На

рис.14.2 представлена схема установки

для исследования эффекта Керра в

жидкостях. Установка состоит из

ячейки

Керра

−

герметичного

сосуда с жидкостью, в которую введены

пластины

конденсатора,

помещенные

между скрещенными поляризаторами Р

и Р'.

При подаче на пластины напряжения между

ними возникает практически

однородное электрическое поле, а

жидкость приобретает свойства одноосного

кристалла с оптической осью, ориентированной

параллельно вектору напряженности

![]() .

При этом возникает разность показателей

преломления обыкновенного и необыкновенного

лучей:

.

При этом возникает разность показателей

преломления обыкновенного и необыкновенного

лучей:

n0 – ne = k2 E2 , (14.2)

где k2 – коэффициент, характеризующий вещество.

На пути l, равном длине пластин, между обыкновенным и необыкновенным лучами возникает оптическая разность хода

= (n0 – ne )l = k2 lE2

или разность фаз

= (0)2 = 2k2 lE2/0. (14.3)

Это выражение принято записывать в виде

=2Вl Е2, (14.4)

где В = к2 /λ0 – характерная для вещества величина, называется постоянной Керра.

Из известных жидкостей наибольшей постоянной Керра обладает нитробензол. Постоянная Керра В зависит от температуры вещества Т и длины волны оптического излучения .

Эффект Керра объясняется различной поляризуемостью молекул по разным направлениям. В отсутствии электрического поля молекулы ориентированы хаотическим образом, поэтому жидкость не обнаруживает анизотропии. Под действием поля молекулы, обладающие дипольным моментом (полярные молекулы), приобретают преимущественную ориентацию по полю, а неполярные молекулы – в направлении наибольшей поляризуемости. В результате жидкость становится оптически анизотропной. Ориентирующему действию поля препятствует тепловое движение молекул, поэтому постоянная Керра уменьшается с повышением температуры Т.

Время, в течение которого устанавливается при включении электрического поля и исчезает при выключении его оптическая анизотропия, составляет около 10-10 с. Поэтому ячейка Керра, помещенная между скрещенными поляризаторами, может служить практически безынерционным световым затвором и применяется в лазерной технике для управления режимом работы лазеров, для исследования быстро протекающих оптических процессов. Модуляция света с помощью ячейки Керра достигает частоты до 109 Гц.

Аналогом

эффекта Керра является эффект

Коттона-Мутона

− оптическая анизотропия, возникающая

под действием магнитного поля. Если

молекулы вещества анизотропны и обладают

магнитными моментами, то они могут

преимущественно ориентироваться в

постоянном магнитном поле, что приводит

к возникновению анизотропии и связанному

с ней двойному лучепреломлению. Вещество

в этом случае подобно одноосному

кристаллу с оптической осью, параллельной

вектору индукции магнитного поля

![]() .

Схема установки по наблюдению двойного

лучепреломления в эффекте Коттона-Мутона

подобна, как и для эффекта Керра. Разность

показателей преломления обыкновенного

и необыкновенного лучей описывается

соотношением:

.

Схема установки по наблюдению двойного

лучепреломления в эффекте Коттона-Мутона

подобна, как и для эффекта Керра. Разность

показателей преломления обыкновенного

и необыкновенного лучей описывается

соотношением:

n0 – ne = k3 В2, (14.5)

где k3 – коэффициент, характеризующий вещество.

Возникновение оптической анизотропии возможно и при воздействии на вещество мощного лазерного поляризованного излучения. Электрическое поле световой волны поляризует атомы или молекулы вещества, вызывая тем самым его оптическую анизотропию.