- •Тема 1. Упругие волны.

- •Вопрос 2. Уравнение плоской волны.

- •Вопрос 3. Принцип суперпозиции волн. Групповая скорость. Стоячие волны.

- •Вопрос 4. Эффект Доплера в акустике.

- •Вопрос 5. Ультразвук. Источники и приемники ультразвуковых волн. Применение ультразвука.

- •Тема 2. Электромагнитные колебания.

- •Вопрос 2. Свободные затухающие электромагнитные колебания. Дифференциальное уравнение свободных затухающих колебаний и его решение.

- •Вопрос 3. Вынужденные электромагнитные колебания. Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний и его решение.

- •Вопрос 4. Резонанс напряжений и резонанс токов.

- •Тема 3. Основы теории максвелла для

- •Вопрос 2. Первое уравнение Максвелла в интегральной форме.

- •Вопрос 3. Ток смещения и второе уравнение Максвелла в интегральной форме.

- •Тема 4. Электромагнитные волны.

- •Вопрос 2. Плоская электромагнитная волна. Волновое уравнение для электромагнитного поля.

- •Вопрос 3. Энергия электромагнитных волн.

- •Вопрос 4. Давление электромагнитных волн.

- •Тема 5. Геометрическая оптика.

- •Вопрос 1. Основные законы геометрической оптики.

- •Вопрос 2. Фотометрические величины и их единицы.

- •Тема 6. Преломление света на сферических поверхностях. Тонкие линзы. Формула тонкой линзы и построение изображений предметов с помощью тонкой линзы.

- •3. Построение изображений предметов с помощью тонкой линзы.

- •Вопрос 1. Преломление и отражение света на сферических поверхностях.

- •Вопрос 2.Тонкие линзы. Формула тонкой линзы.

- •Вопрос 3. Построение изображений предметов с помощью тонкой линзы.

- •Тема 7. Световые волны.

- •Вопрос 2. Когерентные световые волны. Интерференция волн.

- •Вопрос 3. Методы наблюдения интерференции света.

- •Тема 8. Интерференция света при отражении от тонких пластинок.

- •Вопрос 1. Полосы равного наклона.

- •Вопрос 2. Полосы равной толщины.

- •Вопрос 3. Кольца Ньютона.

- •Вопрос 4. Применения явления интерференции. Просветление оптики. Интерферометры.

- •Тема 9. Дифракция света.

- •Вопрос 2. Принцип Гюйгенса-Френеля. Зоны Френеля.

- •Вопрос 3. Дифракция света на круглом экране и круглом отверстии.

- •Вопрос 4. Дифракция Фраунгофера на одной щели.

- •Тема 10. Дифракционная решетка,

- •Вопрос 2. Дифракционный спектр.

- •Вопрос 3. Дисперсия и разрешающая способность.

- •Вопрос 4. Дифракция рентгеновских лучей на кристаллической решетке.

- •Тема 11. Взаимодействие света с веществом.

- •Вопрос 2. Электронная теория дисперсии.

- •Вопрос 3. Поглощение света. Закон Бугера-Ламберта.

- •Тема 12. Поляризация света.

- •Вопрос 1. Естественный и поляризованный свет.

- •Вопрос 2. Поляризаторы. Степень поляризации. Закон Малюса.

- •Тема 13. Поляризация света при отражении и преломлении. Закон брюстера. Двойное лучепреломление. Анизотропия кристаллов.

- •Вопрос 1. Поляризация света при отражении и преломлении. Закон Брюстера.

- •Вопрос 2. Поляризация при двойном лучепреломлении. Анизотропия кристаллов.

- •Вопрос 3. Анализ поляризованного света.

- •Тема 14. Искусственное двойноелучепреломление.

- •Вопрос 2. Вращение плоскости поляризации.

- •Тема 15. Элементы специальной теории относительности

- •Вопрос 2. Постулаты специальной теории относительности.

- •Вопрос 3. Преобразования Лоренца.

- •Вопрос 4. Основные законы релятивистской динамики. Закон взаимосвязи массы и энергии.

- •Вопрос 5. Эффект Доплера для световых волн.

- •Вопрос 6. Границы применимости классической механики.

- •Тема 16. Квантовая оптика.

- •Вопрос 2. Энергетическая светимость. Излучательная, отражательная и поглощательная способность тела.

- •Вопрос 3. Абсолютно черное тело. Серое тело. Закон Кирхгофа.

- •Вопрос 4. Закон Стефана-Больцмана. Законы Вина.

- •Вопрос 5. Формула Планка.

- •Вопрос 6. Оптическая пирометрия.

- •Тема 17. Фотоэлектрический эффект.

- •Вопрос 2. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта Фотонная теория света. Масса, энергия и импульс фотона.

- •Вопрос 3. Однофотонный и многофотонный фотоэффект.

- •Вопрос 4. Внутренний фотоэффект.

- •Тема 18. Давление света. Эффект комптона.

- •Вопрос 2. Давление света

- •Вопрос 2. Эффект Комптона.

- •Вопрос 3. Тормозное и характеристическое рентгеновское излучение.

- •Тема 19. Атом водорода по резерфорду и бору

- •Вопрос 2. Классическая модель атома по Резерфорду.

- •Вопрос 3. Постулаты Бора и объяснение происхождения линейчатых спектров. Закономерности в атомных спектрах.

- •Вопрос 4. Теория атома водорода.

- •Вопрос 5. Виды спектров. Спектральный анализ.

- •Оптические спектры Спектры испускания

- •Полосатые спектры

- •Спектры поглощения

- •Тема 20. Гипотеза де бройля. Соотношения неопределенностей гейзенберга.

- •1. Гипотеза и формула де Бройля. Экспериментальное подтверждение гипотезы.

- •2. Соотношения неопределенностей Гейзенберга.

- •Вопрос 1. Гипотеза де Бройля и ее экспериментальное подтверждение.

- •Вопрос 2. Соотношения неопределенностей Гейзенберга.

- •Тема 21. Волноваяфункция. Уравнение шрёдингера.

- •Вопрос 2. Уравнение Шрёдингера.

- •Вопрос 3. Применение уравнения Шрёдингера к свободному электрону.

- •Вопрос 4. Частица в потенциальной яме. Квантование энергии.

- •Вопрос 5. Прохождение частицы сквозь потенциальный барьер.

- •Вопрос 6. Уравнение Шредингера для атома водорода. Векторная модель атома.

- •Тема 22. Строение атомного ядра.

- •Вопрос 2. Состав атомного ядра. Нуклоны и их взаимопревращаемость.

- •Вопрос 3. Энергия связи и устойчивость ядер.

- •Вопрос 4. Ядерные силы и их свойства.

- •Вопрос 5. Ядерные реакции

- •Тема 23. Явление радиоактивности

- •Вопрос 2. Взаимодействия радиоактивного излучения с веществом.

- •Вопрос 3. Закон радиоактивного распада. Период полураспада.

- •Вопрос 4. Единицы радиоактивности.

- •Вопрос 5. Биологическое действие ионизирующего излучения. Радиационная безопасность.

- •Тема 24. Физика лазеров.

- •Вопрос 2. Взаимодействие света с веществом.

- •Вопрос 3. Устройство лазера. Принцип действия лазера.

- •Вопрос 4. Типы лазеров.

- •Вопрос 5. Свойства и применения лазерного излучения.

Вопрос 3. Методы наблюдения интерференции света.

Впервые интерференционную картину от двух источников света наблюдал в 1802 году английский ученый Юнг. В опыте Юнга (рис.7.3 а, б) источником света служит ярко освещенная щель S, от которой световая волна падает на две равноудаленные щели S1 и S2, являющиеся двумя когерентными источниками света (две цилиндрические волны). Интерференционная картина наблюдается на экране Э, расположенном на некотором расстоянии Lпараллельно S1S2. Начало отсчета выбрано в точке 0, симметричной относительно щелей.

Усиление и ослабление света в произвольной точке Р экрана зависит от оптической разности хода лучей =nr2 - nr1 = L2 - L1. Для получения различимой интерференционной картины расстояние между источниками S1S2 = d должно быть значительно меньше расстояния L от источников до экрана.

Расстояние х на экране, в пределах которого образуются интерференционные полосы, значительно меньше L. При этих условиях можно положить, что r2 + r1 ≈ 2L.

Рис.7.3, а.

Рис.7.3, б.

Из рис.7.3 б по теореме Пифагора имеем

r 22 = L2 + (x +d/2)2; r 12 = L2 + (x - d/2)2,

откуда r 22 - r 12 = 2xd, а

r 2 – r 1 xd/L.

Умножив это выражение справа и слева на показатель преломления среды n, получим

= nxd/L. (7.6)

Подставив (7.6) в (7.4) получим, что максимумы интенсивности будут наблюдаться при значениях х, равных

хmax = mL/d, (m = 0, 1,2,.,,.). (7.7)

Здесь = 0/n - длина волны в среде, заполняющей пространство между источниками и экраном.

Координаты минимумов интенсивности будут:

хmin = ±(m +1/2)L/d, (m = 0,1,2,...). (7.8)

Расстояние между двумя соседними максимумами интенсивности называется расстоянием между интерференционными полосами, а расстояние между соседними минимумами - шириной интерференционной полосы. Из (7.7) и (7.8) следует, что расстояние между полосами и ширина полосы не зависят от порядка интерференции (величины m), являются постоянными для данных условий эксперимента L,,d и имеют одинаковое значение, равное

х = L/d. (7.9)

Измеряя параметры, входящие в (7.9), можно экспериментально определить длину волны оптического излучения . Согласно (7.9) х пропорционально L/d, поэтому чтобы интерференционная картина была четко различима, необходимо соблюдение упоминавшегося выше условия: d L. Главный максимум, соответствующий m = 0, проходит через точку 0. Вверх и вниз от него на равных расстояниях друг от друга располагаются максимумы и минимумы интенсивности первого (m =1), второго (m = 2) порядков и т.д., которые представляют собой чередующиеся светлые и темные полосы, параллельные друг другу.

Такая картина справедлива при освещении экрана монохроматическим светом (0 = const). При освещении белым светом интерференционные максимумы и минимумы для каждой длины волны будут, согласно формуле (7.9), смещены друг относительно друга и будут иметь вид радужных полос. Только для главного максимума максимумы для всех длин волн совпадают, и в середине экрана будет наблюдаться светлая полоса, по обе стороны от которой симметрично расположатся спектрально окрашенные полосы максимумов первого, второго порядков и т д. Ближе к центральной светлой полосе будут находиться зоны фиолетового цвета, а дальше – зоны красного цвета.

Интенсивность интерференционных полос не остается постоянной, а изменяется вдоль экрана по закону квадрата косинуса.

Наблюдать интерференционную картину можно также с помощью зеркала Френеля, рис 7.4. Бизеркало Френеля состоит из двух плоских зеркал, расположенных под углом, близким 1800.

Рис. 7.4.

Свет от источника S падает расходящимся пучком на бизеркало, отражается зеркалами МО и ОN и представляет собой две системы когерентных волн, как бы исходящих из источников S1 и S2 , являющихся мнимыми изображениями источника S в зеркалах МО и ОN. Мнимые источники S1 и S2 взаимно когерентны, и исходящие из них световые волны приходят в различные точки экрана Э с некоторой разностью фаз, определяемой различием в длине пути от источников r1 и r2 до соответствующей точки экрана, и интерферируют. Освещенность экрана в разных точках будет различной. Интерференционная картина будет тем шире, чем меньше угол между зеркалами, а экран должен быть расположен достаточно далеко от зеркала. Прямые лучи от источника света S не доходят до экрана, так как их задерживает заслонка Э1.

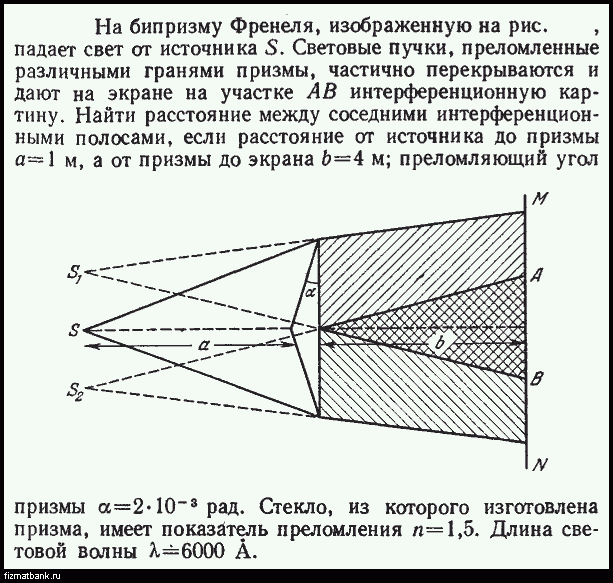

Бипризма Френеля (рис.7.5) состоит из двух одинаковых, сложенных основаниями призм с малыми преломляющими углами α.

Свет от источника S преломляется в обеих призмах, в результате за призмой распространяются световые волны, исходящие как бы из двух мнимых источников света S1 и S2, являющихся когерентными. На достаточно удаленном от призмы экране MN происходит наложение и интерференция когерентных световых волн (участок АВ).

Рис. 7.5

Наблюдать интерференционную картину можно также с помощью зеркала Лойда, билинзы Бийе и других оптических устройств, а также при отражении света от тонких прозрачных пленок, например, от мыльных пленок или от пленок бензина на поверхности воды.

Контрольные вопросы:

Как определяется интенсивность световой волны?

Какие волны называются когерентными?

Что такое интерференция волн?

Какую величину называют временем когерентности? Длиной когерентности?

Что такое оптическая длина пути? Оптическая разность хода?

Какие существуют способы получения когерентных волн?