- •Техническая термодинамика. Лабораторная работа №1. Определение термодинамических характеристик воды и водяного пара.

- •Описание установки.

- •Лабораторная работа № 2 Определение теплоёмкости воздуха при атмосферном давлении.

- •Изохорная массовая теплоёмкость воздуха по уравнения Майера составляет

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа №3 Исследование изохорного процесса

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа №4 Градуирование термопар

- •Лабораторная работа №5

- •Описание установки

- •Контрольные вопросы

- •Определение коэффициента теплопроводности методом плиты (метод двух образцов)

- •Описание установки

- •Выполнение работы и обработка результатов исследование

- •Контрольные вопросы

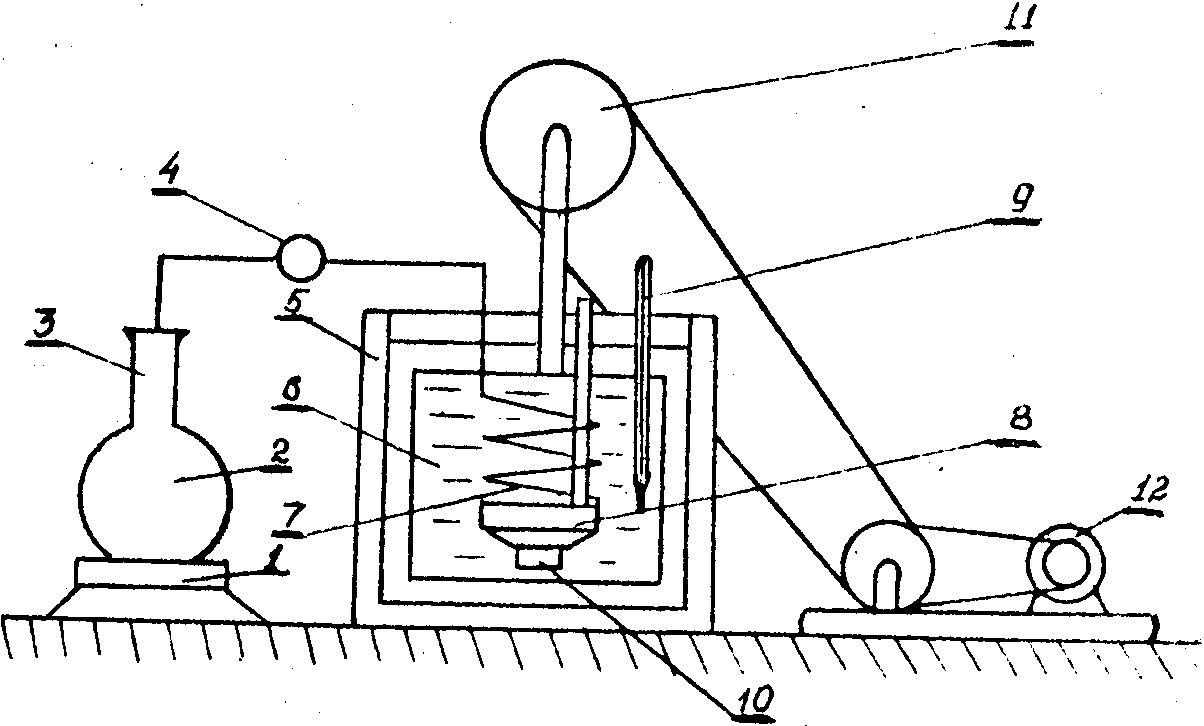

Описание установки.

Влажный

пар, необходимый для проведения опыта,

изготавливается в стеклянном выпаривателе

2 (рис.13), который находится на электроплитке.

Пар транспортируется резиновым шлангом

4 в погружённый в воду змеевик 7, где он

конденсируется. Образованный конденсат

стекает и сборник 8 и охлаждается ниже

температуры насыщения

![]() .

Отвод тепла от пара и конденсата

протсходит до воды 6, в кторую погружены

змиевик 7 и сборник конденсата 8. На дне

сборника есть пробковый кран10,

предназначенный для выпуска конденсата

с целью измерения его количества.

Конденсатосборник соединяется с

атмосферой с помощью трубы, что

обеспечивает конденсацию пара при

атмосферном давлении, которое измеряется

барометром и определяет температуру

насыщения.

.

Отвод тепла от пара и конденсата

протсходит до воды 6, в кторую погружены

змиевик 7 и сборник конденсата 8. На дне

сборника есть пробковый кран10,

предназначенный для выпуска конденсата

с целью измерения его количества.

Конденсатосборник соединяется с

атмосферой с помощью трубы, что

обеспечивает конденсацию пара при

атмосферном давлении, которое измеряется

барометром и определяет температуру

насыщения.

Выделенная во время конденсации и переохлаждения теплота принимается водой, налитой в колбу 6. Температура воды измеряется ртутным термометром 9. Во время исследования вода перешивается мешалкой 11, которая приводится в действие электродвигателем 12. Всю систему размещают в посудине 5 с двойными стенками. Таким образом, посудина 5 будет калориметром, который обеспечивает минимальные потери теплоты и высокую точность измерения.

рис.13 Схема установки для определения степени сухости пара.

Выполнение работы.

Для

проведения экспериментальных исследований

отдельные элементы лабораторной

установки должны быть подготовлены

заранее. Воду наливают в стеклянный

выпариватель 2 выше половины его высоты

на включённую плитку1. Потом запускают

электромешалку и через 3-5 минут измеряют

начальную температуру воды

![]() в посудине 6 термометром 9. Через 2-3 минуты

после начала кипения воды в выпаривателем

его соединяют со змеевиком резиновым

шлангом. В результате выделенной паром

и конденсатом теплоты температура воды

в посудине 6 поднимается. После того,

как температура воды становится на

18-20°С

выше, чем начальная (

в посудине 6 термометром 9. Через 2-3 минуты

после начала кипения воды в выпаривателем

его соединяют со змеевиком резиновым

шлангом. В результате выделенной паром

и конденсатом теплоты температура воды

в посудине 6 поднимается. После того,

как температура воды становится на

18-20°С

выше, чем начальная (![]() 18

… 20), разъединяют выпариватель и змеевик

и замеряют температуру воды в посудине

6 термометром 9 через каждые 30 секунд.

Сначала показания термометра увеличиваются,

а потом уменьшаются. Конечная температура

18

… 20), разъединяют выпариватель и змеевик

и замеряют температуру воды в посудине

6 термометром 9 через каждые 30 секунд.

Сначала показания термометра увеличиваются,

а потом уменьшаются. Конечная температура![]() будет равняться наибольшему из показаний

термометра. После выключают электроплитку

и останавливают работу электродвигателя.

Для определения массы конденсата

будет равняться наибольшему из показаний

термометра. После выключают электроплитку

и останавливают работу электродвигателя.

Для определения массы конденсата![]() изымают из установки змеевик 7 со

сборником 8, открывают кран 10 и сливают

конденсат в измерительную колбу и

измеряют объём конденсатаVк.

После

завершения опыта выливают воду с посудины

6 и собирают установку.

изымают из установки змеевик 7 со

сборником 8, открывают кран 10 и сливают

конденсат в измерительную колбу и

измеряют объём конденсатаVк.

После

завершения опыта выливают воду с посудины

6 и собирают установку.

Обработка результатов опыта.

В

данной экспериментальной установки

для определения степени сухости применяют

калориметричный метод. Масса влажного

пара

![]() ,

которая попадает в змеевик равна массе

образованного конденсата

,

которая попадает в змеевик равна массе

образованного конденсата![]() .

Считается, что конечная температура

конденсата равна температуре воды

.

Считается, что конечная температура

конденсата равна температуре воды![]() в посудине 6 в конце опыта. Неизвестную

величину степени сухости

в посудине 6 в конце опыта. Неизвестную

величину степени сухости![]() определяют

из уравнения теплового баланса

теплообменного процесса, осуществлённого

в змеевике. Уравнение теплового баланса

– это равенство между количеством

теплоты, которая отдаётся паром при

конденсации

определяют

из уравнения теплового баланса

теплообменного процесса, осуществлённого

в змеевике. Уравнение теплового баланса

– это равенство между количеством

теплоты, которая отдаётся паром при

конденсации![]() и конденсатом при охлаждении

и конденсатом при охлаждении![]() и количеством теплоты, которая принимается

охлаждающей водой

и количеством теплоты, которая принимается

охлаждающей водой![]() и металлическими частями установки

(змеевик, посудина, мешалка).

и металлическими частями установки

(змеевик, посудина, мешалка).

![]()

где

![]() - масса соответственно змеевика, посудины

и мешалки, кг;

- масса соответственно змеевика, посудины

и мешалки, кг;

![]() -

удельные теплоёмкости указанных частей,

(Дж/кг К).

-

удельные теплоёмкости указанных частей,

(Дж/кг К).

Водяной параметр установки W определяется равенством

![]()

![]() .

.

Окончательно уравнение теплового баланса имеет вид:

![]() (1.10).

(1.10).

Таким образом расчётная формула для определения степени сухости имеет вид:

![]() , (1.11)

, (1.11)

где

![]() - масса воды, которую наливают в посудину,

кг;

- масса воды, которую наливают в посудину,

кг;

![]() и

и

![]() - температуры воды, измеренной термометром

в начале и в конце опыта;

- температуры воды, измеренной термометром

в начале и в конце опыта;

![]() -

масса сконденсированного пара, измеренная

при удалении воды из змеевика и сборника

конденсата, кг;

-

масса сконденсированного пара, измеренная

при удалении воды из змеевика и сборника

конденсата, кг;

![]() - теплота

парообразования, которую определяют с

помощью таблиц на линии насыщения при

их барометрическом давлении, кДж/кг.

- теплота

парообразования, которую определяют с

помощью таблиц на линии насыщения при

их барометрическом давлении, кДж/кг.

Результаты измерений и расчётов необходимо внести в таблицу 1.

Контрольные вопросы.

1. Какие процессы происходят в колбе и змеевике? Условия осуществления этих процессов.

2. Изобразить на диаграммах водяного пара в P-v, T-s и i-s координатах состояния пар при выходе из колбы и конденсата в сборнике, используя опытные данные.

3. Изобразить на диаграммах водяного пара в P-v, T-s и i-s координатах процессы, которые происходят в колбе и змеевике.

4. Что такое степень сухости пара? Чему равна степень сухости пара в этой работе? Что показывает численное значение степени сухости пара?

5. Перечислите основные состояния воды и покажите их на диаграммах.

6. В каких границах изменяется степень сухости?

7. Что такое влажный пар? Что такое теплота парообразования?

8. Что представляет собой водяной параметр установки?

9. Сформулируйте и запишите уравнение теплового баланса при конденсации пара в змеевике.

Таблица І

|

№ п/п |

Наименование |

Размерность |

Числовое значение | |

|

1 |

Барометрическое давление |

бар |

| |

|

мм. рт. ст. |

| |||

|

2 |

Температура насыщения пара при атмосферном давлении, ts |

оС |

| |

|

3 |

Масса води в калориметре, Mв |

кг |

2.5 | |

|

4 |

Водяной параметр калориметра, W |

кг |

0.27 | |

|

5 |

Начальная температура води в калориметре, t1 |

оС |

| |

|

6 |

Конечная температура води в калориметре, t2 |

оС |

| |

|

7 |

Масса конденсата, Mк |

кг |

| |

|

8 |

Средняя

теплоёмкость води

|

кДж/(кг К) |

4,19 | |

|

9 |

Теплота парообразования, r |

кДж/кг |

| |

|

10 |

Степень сухости пара, x |

|

| |

|

11 |

Энтальпия

кипящейводи, |

кДж/кг |

| |

|

12 |

Энтальпия

сухого насыщенного пара,

|

кДж/кг |

| |

|

13 |

Энтропия

кипящей води,

|

кДж/(кг К) |

| |

|

14 |

Энтропия

сухогонасыщенного

пара, |

кДж/(кг К) |

| |