- •Маэ. №1. Макроэк-ая характеристика реального сектора эк-ки и его основные пропорции.

- •Маэ. №2. Денежный сектор эк-ки: содержание, структурные характеристики, влияние на реальный сектор эк-ки.

- •Основные постулаты кейнсианской теории потребления:

- •2) Оставить сбережения в денежной форме, которая является абсолютно ликвидной, но не приносит дохода.

- •Основными инструментами влияния на денежную массу являются:

- •Маэ. №22. Механизм развития инфляционной спирали при фискальном импульсе.

- •Маэ. №25. Стохастическая теория цикла. Модель реального делового цикла.

- •7) Капиталоемкость определяется лишь техническими условиями производства.

- •Монетаристская интерпретация

- •Воздействие фискальной политики на платежный баланс страны:

- •Часть I представляет инстранные займы.

Маэ. №1. Макроэк-ая характеристика реального сектора эк-ки и его основные пропорции.

Реальный сектор эк-ки - сфера экономики, связанная с производством, потреблением товаров и услуг и формированием занятости в эк-ке. Реальное произв-во - выпуск товаров и услуг на основе соединения и использования факторов производства. Факторы произв-ва - производственные рес-сы, исп-ые в создании товаров и услуг. Реальный капитал - имеющийся в стране запас физических активов, которые используются или могут быть использованы в процессе произв-ва (здания, сооружения, оборудование, сырье, полуфабрикаты и т.д.).

Для измерения рез-тов функционирования национал. эк-ки в теории и национал. практике исп-ся различные макроэк-кие показатели.

Реальный национальный продукт равен ВВП минус товары инвестиц-го назначения, использованные для возмещения выбывшего основного кап-ла. Этот показатель использ-ся для измер-я реального объема национального производства. Потенциальный объем реального ВВП - реальный ВВП, который может быть произведен в стране при полном использовании всех имеющихся ресурсов.

Существует и теневая экономика – эк. деят-ть, которая не учитывается при исчислении ВВП. К ней относится: 1) дополнительная к основной работе оплата за наличный расчет; 2) незаконные азартные игры; 3) работа в период получения пособия по безработице; 4) торговля наркотиками; 5) получение чаевых; 6) неуказанные доходы в декларации. Доля теневой экономики в ВВП составляет по оценке от 3 до 33 %.

Процесс формирования реального ВВП отражается в производственной функции. Производственная функция - функция, иллюстрирующая связь между физическим объемом факторов производства и физическим объемом выпуска в процессе производства товаров и услуг. Объем выпуска зависит от объема используемых ресурсов: Q= f(K, L, M...n), где Q -выпуск продукции, К, L, M...n - факторы. Для одного и того же объема выпуска возможны различные комбинации ресурсов. Технически эффективными являются комбинации с минимумом ресурсов.

Производственная функция с постоянными коэффициентами - производственная функция, в которой факторы произв-ва сочетаются в постоянном соотношении.

Агрегированная производственная функция - функциональная зависимость, связывающая реальный объем национального произв-ва с затратами используемых рес-ов. В 1928 г. американские экономисты Карл Кобб и Пауль Дуглас использовали для макроэк-го анализа следующую производственную функцию: Y=bKλNl-λ, где Y -объем совокупного производства; N - количество используемого труда; К - запас основного капитала. Функция показывает постоянные масштабы производства при сумме показателей степени равных ед-це. Функция явл-ся однородной и линейной.

Для учета растущей и убывающей производительности труда используется функция в форме: Y= bKбNj, показатели б и j выражают эластичность произв-ва по отн-ию к труду и капиталу. Доля труда и основного капитала в совокупн. продукте будет равна размерам их относит. эластичности.

В процессе формирования реального произв-ва складываются макроэкономические пропорции. Макроэкономические пропорции – соотн-ие м/д теми или иными взаимосвязанными макроэк-ми показателями.

Классификация пропорций:

-

По степени агрегированности: 1) общеэк-ие пропорции - между агрегатами, формируемыми без учета структуры общественного разделения труда (ВНП и НД, потреблением и накоплением, инвестиционным и потребительским спросом, м/д произв-вом инвестиционных и производственных товаров); 2) пропорции, отражающие стр-ру общественного разделения труда: а)межотраслевые, б) внутриотраслевые, в) межрегиональные, г)межгосударственные.

-

По воспроизводственной структуре: 1) пропорции объема средств производства и объема предметов потребления - характеристика натурально-вещественного состава; 2) пропорции между необходимым и прибавочным продуктом - характеристика между трудом и капиталом; 3) пропорции между функцией возмещения и накопления - характеристика стр-ры накоплений; 4) пропорции между функцией накопления и потребления в составе исп-ия национал. дохода - характеристика структуры распределения.

При макроэк-ом анализе произв-ва с точки зрения перспектив развития важное значение имеет не только воспроизводственная стр-ра, но и отраслевая стр-ра.

Отраслевая структура - система распределения производственных ресурсов по основным видам деятельности, отражающая долю отдельных отраслей в национальном доходе.

-

По временному лагу: пропорции, характеризующие изменение ВНП в краткосрочном периоде. Изменение связано прежде всего со структурными изменениями составляющих ВНП: y=C+l+G. Величина «у» может меняться в результате изменения поведения макроэкономических субъектов:

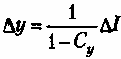

, где

![]() - мультипликатор

автономных расходов, который

показывает насколько возрастет реальный

ВНП при изменении автономных расходов

на 1 единицу.

- мультипликатор

автономных расходов, который

показывает насколько возрастет реальный

ВНП при изменении автономных расходов

на 1 единицу.

Динамический мультипликатор - учитывает время, проходящее м/д последовательными потребительскими расходами и отделяющие первоначальное инвестирование от конечного увеличения национального дохода.

В долгосрочном

периоде рост

реального ВВП предопределен темпами

роста факторов, его составляющих.

Обозначим темп роста реального ВВП

(∆у/у) через g.

Проделав некоторые алгебраические

преобразования, получим разложение

по Солоу :

![]()

(1) - технический прогресс, описываемый темпом роста общей производительности факторов ∆А/А. (2) - накопление капитала, чье участие в росте пропорционально доли дохода капитала в ВВП, обозначается коэффициентом α. (3) - рост трудовых ресурсов, который увеличивает объем выпуска пропорционально своей доле (1- α), в ВВП. (2) и (3) поддаются измерению, (1) измерить нельзя, но разложение по Солоу дает такую возможность.