634-nmf

.pdf•Типы сокращения мышц

•изотоническим называется сокращение мышцы, при котором ее волокна укорачиваются, но напряжение остается постоянным при постоянной внешней нагрузке. В реальных условиях практически отсутствует.

•изометрическим называется такое сокращение, при котором мышца укоротиться не может, т.е. когда оба конца неподвижно закреплены.

•Длина мышечных волокон остается неизменной, а

напряжение их по мере развития сократительного процесса возрастает. Изометрическое сокращение лежит в основе статической работы.

•ауксотонический или анизотонический тип – это режим, в котором мышца развивает напряжение и укорачивается.

•Именно такие сокращения имеют место при локомоциях – ходьбе, беге.

•Изотонический и анизотонический типы сокращения лежат в основе динамической работы локомоторного аппарата человека.

При динамической работе выделяют:

•концентрический тип сокращения – когда внешняя нагрузка меньше, чем развиваемое мышцей напряжение. При этом она укорачивается и вызывает движение.

•эксцентрический тип сокращения – когда внешняя нагрузка больше, чем напряжение мышцы. В этих условиях мышца, напрягаясь, все же растягивается (удлиняется), совершая при этом отрицательную (уступающую) динамическую работу.

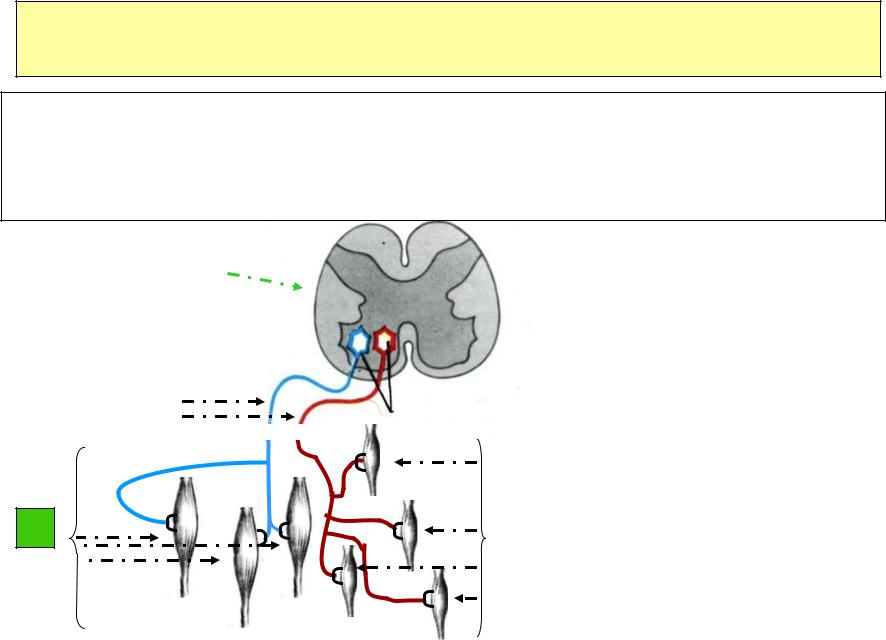

Нейромоторная единица

Нейромоторная, или двигательная, единица состоит мотонейрона и

группы мышечных волокон, которые он иннервирует. Число мышечных волокон нейромоторной единицы зависит от функциональных свойств мышцы.

Мышцы |

Число |

Выполняемая функция |

|

мышечных |

|

|

волокон |

|

|

|

|

Движения глаз |

Менее 10 |

Быстрые, высокоточные |

|

|

движения |

|

|

|

Пальцев рук |

1 – 10 |

Быстрые, высокоточные |

|

|

движения |

|

|

|

Двуглавая |

750 |

Медленные, длительные |

|

|

статические сокращения |

|

|

|

Камбаловидная |

2000 |

Медленные, длительные |

|

|

статические сокращения |

|

|

|

Схема строения нейромоторных единиц

Нейромоторные единицы обеспечивают дозированную регуляцию мышечных сокращений по силе и продолжительности. Сила мышцы возрастает при одновременной работе многих мотонейронов. Попеременное включение в работу различных нейромоторных единиц увеличивает продолжительность сокращения мышцы без признаков ее утомления.

Спинной

мозг

Аксоны

мотонейронов

1

Мотонейроны

Мотонейроны

|

|

|

Обозначения состояния |

||

|

|

|

мышечных |

волокон |

|

|

|

|

нейромоторных |

единиц |

|

2 |

|||||

|

|

одной и той же мышцы : |

|||

|

|

|

1- волокна расслаблены; |

||

|

|

|

|||

|

|

|

2- волокна сокращены. |

||

|

|

|

|

|

|

Мышцы, классификация и функциональные особенности

Мышцы преобразуют химическую энергию питательных веществ в механическую энергию.

Классификация скелетных мышечных волокон

Медленные фазические

волокна окислительного типа

Нейромоторные единицы состоят из многих мы-

шечных волокон. Содержит миоглобин. Утомляют-

ся медленно. Функция - поддержание позы.

Быстрые фазические

волокна окислительного типа

Быстрые фазические

волокна гликолитического типа

Содержат миоглобин и большое количество

митохондрий. Выполняют быстрые сокращения без признаков утомления.

Образует энергию за счет гликолиза. Содержат  мало митохондрий. Развивают быстрое и сильное

мало митохондрий. Развивают быстрое и сильное

сокращение и быстро утомляются.

Тонические волокна. |

|

Сокращение и расслабление происходят медленно. |

|

|

Работают в изометрическом режиме. Не |

|

||

|

|

подчиняются закону «все или ничего». |

|

|

|

Двигательные единицы и их типы

ДЕ |

Медленные, неутомляемые |

Быстрые, устойчивые к |

Быстрые, легко утомляемые |

Х-ка |

|

утомлению |

|

1.Особенности мотонейрона. |

1.Наименьшие величины |

По морфофункциональным |

1.Мотонейтроны наиболее |

2.Скорость проведения возб- |

мотонейронов, низкие пороги |

свойствам занимают |

крупные, иннервируют |

я. |

их активации, меньшая |

промежуточное положение. |

большую группу мышечных |

3.Скорость разрядов. |

толщина и скорость |

Сильные, быстрые |

волокон. |

4.Длительность работы. |

проведения. |

сокращающиеся волокна, |

2.Обладают высоким порогом |

5.развиваемая сила и ее |

2.Аксон иннерв. небольшую гр. |

обладают большой |

возбуждения, и большой |

величина. |

мыш. волокон. |

аэробной выносливостью, |

скоростью проведения. |

6. Скорость сокращения. |

3.Низкая частота разрядов 6-10. |

способны использовать для |

3.Скорость импульса |

7.Особенности |

4.Функционируют при малых |

получения энергии как |

мотонейрона = 25-50 имп./с |

кровоснабжения. |

мышечных усилиях |

аэробные, так и |

4.Не способны в течение долгого |

|

мотонейрона, |

анаэробные процессы. |

времени поддерживать |

|

способны поддерживать |

|

устойчивую частоту |

|

постоянную частоту разрядов |

|

разрядов, т.е. быстро |

|

в течение десятков минут. |

|

утомляются. |

|

5.Мышечные волокна |

|

5.Мышечные волокна содержат |

|

развив. небольшую силу при |

|

большее число |

|

сокращении в связи с |

|

сократительных элементов- |

|

наличием меньшего |

|

миофибрилл, значит, при |

|

количества миофибрилл. |

|

сокращении развивают |

|

6.Скорость сокращения в 1,5-2 раза |

|

большую силу. |

|

меньше, чем быстрых, за счет |

|

6.Скорость сокращения выше, |

|

низкой активности миозин |

|

благодаря высокой АТФ- |

|

АТФ-азы и меньшей скорости |

|

азной активности. |

|

выхода Ca++ из саркоплазм. |

|

7.Содержат |

|

ретикулума. |

|

больше гликолитических |

|

7.Мышечные волокна |

|

ферментов, |

|

малоутомляемы. Обладают |

|

меньше митохондрий и |

|

развитой капиллярной сетью, |

|

миоглобина, |

|

значит во время сокращения |

|

окружены меньшим количеством |

|

обеспечивают достаточное |

|

капилляров. |

|

количество О2, что |

|

|

|

обеспечивает большую |

|

|

|

аэробную выносливость |

|

|

|

мышечных волокон. |

|

|

|

|

|

|

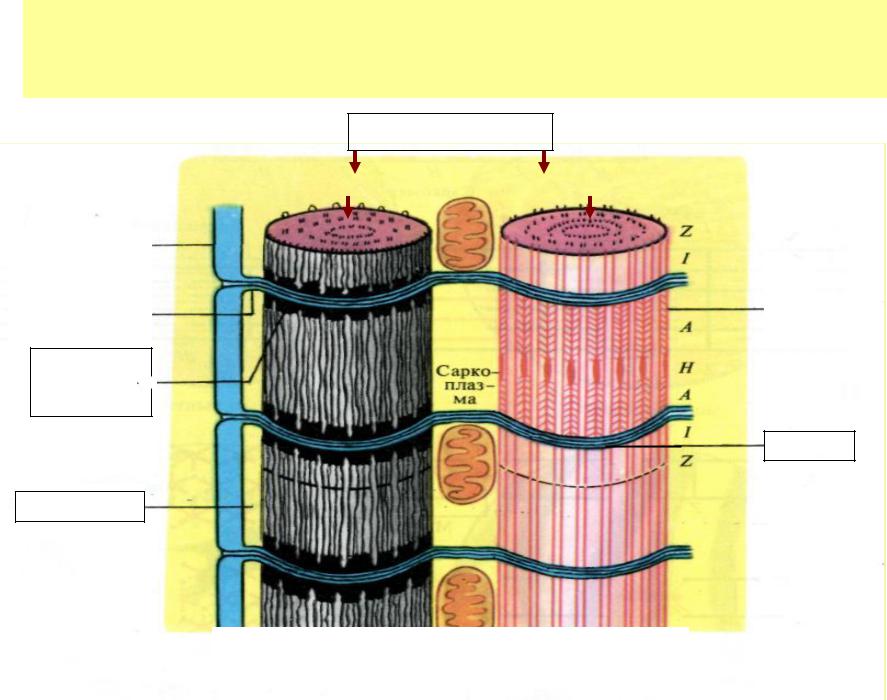

Миофибриллы с саркоплазматическим

ретикулумом (по Дж. Бендоллу, 1970)

Саркомеры

|

|

|

С ретикулом |

|

Без ретикулома |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Мембрана |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Поперечная |

|

|

|

|

|

|

|

|

система |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

Миозин |

|

|

ретикулума |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Концевые

цистерны

триад

Актин

Саркоплазма

Обозначения: А- анизотропный диск; I- изотропный диск; Н и Z- пластины

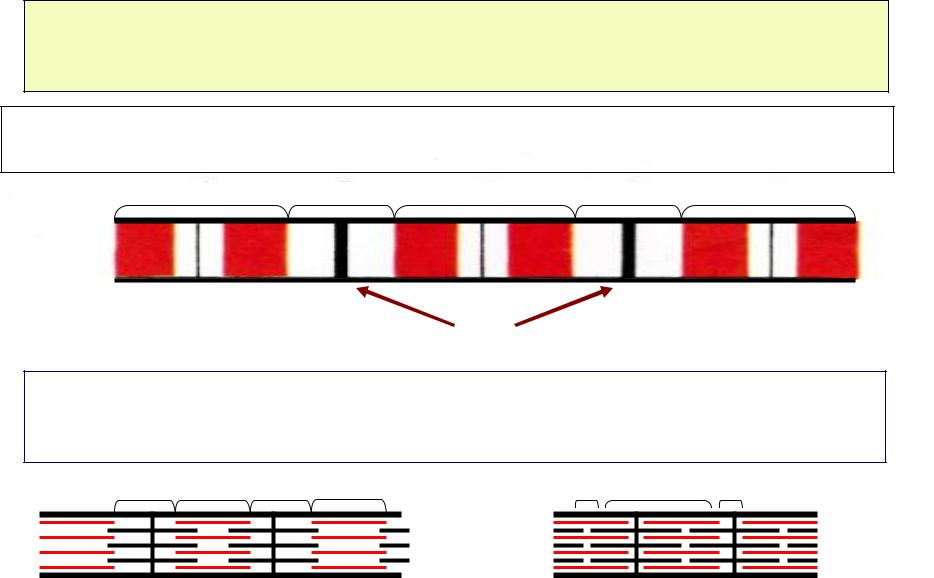

Строение и функция мышечного волокна

Мышечные волокна состоят из саркомеров, отделенных друг от друга мембраной Z, а также изотропных (I) и анизотропных (A) дисков

A I I A I A

H Z H Z H

Z Саркомер

Сокращение и расслабление мышечных волокон возникает при

скольжении актиновых (тонких) и миозиновых (толстых) нитей. Это изменяет длину саркомера и как следствие – длину мышечного волокна.

I I A I A

Z H Z H

I A I

Z |

H |

Z |

H |

Расслабление |

|

Сокращение |

|

|

|

Механизм мышечного сокращения

•В настоящее время принято считать, что биохимический цикл мышечного сокращения состоит из 5 стадий:

•1) миозиновая «головка» может гидролизовать АТФ до АДФ

иН3РО4, но не обеспечивает освобождения продуктов гидролиза. Поэтому данный процесс носит скорее стехиометрический, чем каталитический, характер (рис. а);

•2) содержащая АДФ и Н3РО4 миозиновая «головка» может свободно вращаться под большим углом и (при достижении нужного положения) связываться с F-актином, образуя с осью фибриллы угол около 90° ( б);

•3) это взаимодействие обеспечивает высвобождение АДФ

иН3РО4 из актин-миозинового комплекса. Актомиозиновая связь имеет наименьшую энергию при величине угла 45°, поэтому изменяется угол миозина с осью фибриллы с 90° на 45° (примерно) и происходит продвижение актина (на 10–15 нм) в направлении центра саркомера ( в);

Механизм мышечного сокращения

•4) новая молекула АТФ связывается с комплексом миозин–F-актин (рис. г);

•5) комплекс миозин–АТФ обладает низким сродством к актину, и поэтому происходит отделение миозиновой (АТФ) «головки» от F-актина. Последняя стадия и есть собственно расслабление, которое отчетливо зависит от связывания АТФ с актин-миозиновым комплексом (рис. д).

•Затем цикл возобновляется.