- •Вопрос 128

- •Вопрос 129

- •1. Происхождение жизни на Земле

- •2. Основные этапы развития органического мира Земли

- •Вопрос 130

- •2. Описательный период в биологии

- •Вопрос131

- •Вопрос 132

- •Вопрос 133

- •Вопрос 134

- •Вопрос 135

- •Вопрос 136

- •Вопрос 137

- •Вопрос 138

- •Вопрос 139

- •Вопрос 140

- •Вопрос 141

- •Вопрос 142

- •Вопрос 143

- •Вопрос 144

- •Вопрос 145 самми, это уж каждый знает))

Вопрос 143

Онтогенез особей различных видов неодинаков по продолжительности, темпам и характеру дифференцировок (см. далее). Обычно его делят на проэмбриональный, эмбриональный и постэмбриональный периоды. У животных обычно дифференцировками богат эмбриональный период, у растений — постэмбриональный. Каждый из этих периодов онтогенеза может быть подразделен на последовательные качественные этапы. Онтогенез может характеризоваться прямым развитием или развитием путем метаморфоза.

Особенности онтогенеза в разных группах. Формы проявления индивидуальности в живой природе разнообразны, неравноценен по содержанию и процесс онтогенеза у разных представителей прокариот, грибов, растений и животных.

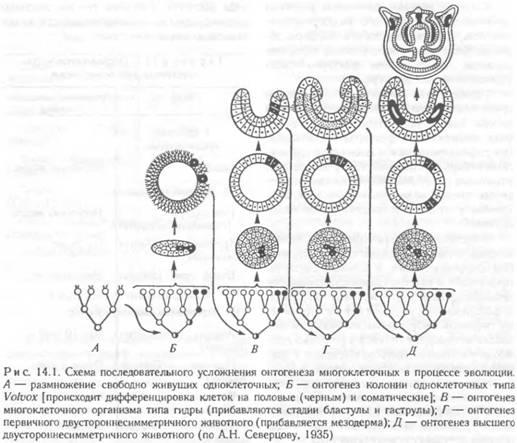

С переходом к многоклеточное (Metazoa) онтогенез усложняется по форме и удлиняется во времени (рис. 14.1), но в процессе эволюции онтогенеза наблюдаются также случаи и упрощения развития, связанного с возникновением более совершенных способов реализации наследственной информации. В ходе эволюции у растений и животных возникают сложные циклы развития, каждая фаза которых приспособлена к определенным условиям среды. Иногда в процессе эволюции происходит вторичное упрощение жизненных циклов. С упрощением жизненного цикла качественно меняется весь процесс онтогенетического развития. Одним из последствий упрощения жизненного цикла является переход от гаплоидной фазы развития к диплоидной и от развития с метаморфозом (например, у амфибий) к прямому развитию (у рептилий и других высших позвоночных). При прямом развитии новорожденное животное обладает всеми основными чертами организации взрослого существа. Развитие с метаморфозом идет через ряд личиночных стадий; из яйца выходит личинка, которая обретает черты взрослого животного путем сложного превращения. Переход от развития путем метаморфоза к прямому развитию — один из важнейших итогов последних этапов эволюции жизни на Земле.

Специфичен онтогенез у растений. С одной стороны, в эмбриональном периоде у них слабо выражены дифференцировки, с другой — в ходе жизненного цикла происходит смена нескольких жизненных форм. У многолетних растений в онтогенезе чередуются малые и большие жизненные циклы, отличающиеся по продолжительности, морфологии и функционально. У некоторых растений между оплодотворением, образованием семян и их прорастанием существует разрыв иногда эти фазы отделены друг от друга годами. Иногда развитие зародыша происходит под влиянием не материнского организма, а стенок спорангиев и спорофиллов. Оплодотворение идет на материнском растении, а развитие зародыша — вне его. Такое развитие, рассматриваемое как примитивный тип, было характерно для лепидодендронов, каламитов, семенных папоротников (см. гл. 5). Оно встречается и у цветковых (например, у женьшеня, некоторых паразитических форм).

Несмотря на сложную расчлененность индивидуума у деревьев, кустарников и многолетних трав, по уровню организованности онтогенеза они уступают одно-, двулетним и эфемерным цветковым. У последних онтогенез протекает при строгой координации жизнедеятельности определенного числа органов. Процессы дифференциации и морфогенеза в их онтогенезе носят «взрывной» характер.

У растений онтогенез отличается большей лабильностью из-за слабого развития регуляторной системы (см. ниже). Онтогенез у растений в целом больше зависит от условий среды, чем у животных.

Общими чертами онтогенеза у разных организмов являются его запрограммированность, направленность его дифференцировок, последовательность смены программ развития под влиянием факторов среды (эпигенетические факторы).

Разнообразие онтогенеза у разных групп организмов (даже у представителей одного вида) свидетельствует об особой роли экологических факторов в стабилизации дифференцировок и жизненных циклов. Хотя отбор идет по целостному онтогенезу, отдельные его этапы выступают как необходимые предпосылки реализации всей программы и потока информации между поколениями.

У представителей разных царств, типов, классов онтогенез отличается и по масштабам дифференциации. У одноклеточных он примитивен в смысле сложности процессов дифференциации. У растений процессы дифференциации растянуты и не ограничены периодом эмбрионального развития (закладка метамерных органов у растений происходит в течение всего онтогенеза). У животных процессы дифференциации и органообразования ограничены преимущественно эмбриональным периодом. Процессы гисто- и морфогенеза у растений протекают менее сложно и касаются меньшего числа органов и структур, чему животных. Продолжительность онтогенеза. У представителей разных типов, классов, отрядов продолжительность онтогенеза — важная видовая особенность. Ограничение продолжительности жизни наступлением естественной смерти даже при наличии благоприятных внешних условий представляет собой важный результат эволюции, позволяющий осуществлять смену поколений. У одноклеточных онтогенез завершается с образованием дочерних клеток, смерть не фиксирована морфологически (и они в определенном смысле бессмертны). У грибов и растений старение разных органов идет неравномерно. У грибов сама «грибница» живет в субстрате долго (у лугового опенка (Marasmius oreades) — до 500 лет!). С другой стороны, среди грибов есть эфемерные организмы, живущие неделями и месяцами (Clavaria gyromitra). В табл. 14.1 приведены некоторые данные о продолжительности жизни ряда растений. Растения так же довольно разнообразны по продолжительности жизни индивида, как и животные.

Неотени́я— эволюционные изменения, в результате которых у вида-потомка достижение половозрелой и окончание онтогенеза происходит на стадии развития, соответствующей личиночной стадии или другой неполовозрелой стадии онтогенеза предкового вида.

![]()

аксолотль

Типичный пример неотении — аксолотли, неотенические личинки хвостатых земноводных рода амбистом (Ambystoma), которые из-за наследственно обусловленного недостатка гормона тиреоидина остаются на личиночной стадии. Аксолотли по размерам не уступают взрослым особям. Иногда происходит метаморфоз аксолотлей - при постепенном изменении условий существования (пересыхание водоёма) или при гормональной инъекции.

Неотения представляет собой важный с точки зрения эволюции процесс, так как при ней происходит утрата жёсткой специализации, в большей степени характерной для конечных стадий развития, чем для личиночных.

Возникновение человека также рассматривается как процесс, сопровождавшийся неотенией. Человек (Homo sapiens) отличается от человекообразных обезьян структурой волосяного покрова (области оволосения у человека совпадают с таковыми у плода человекообразных обезьян), а также поздним окостенением (в том числе и черепа). Неполное окостенение — ювенильная характеристика. Благодаря позднему окостенению черепа смягчаются ограничения на рост мозга.

Кроме того, есть гипотеза, что макроэволюция группы хордовых связана с неотенией. Представители подтипабесчерепных(Acrania) сходны по организации сличинкамипредставителей подтипаоболочников(Tunicata). Возможно, бесчерепные произошли от предков, сходных с оболочниками, в результате неотении. Бесчерепные — более примитивная группа по сравнению с третьей группойхордовых—позвоночными(Vertebrata).

Переход у растенийряда групп отдревовидныхформ ктравянистым, то есть выпадение конечных стадий развития, также называется неотенией и вызывает увеличениеэволюционной пластичности. Примером неотении считается также упрощениегаметофитав рядупапоротникообразные—семенные растения, а такжередукцияспорофитаумохообразныхпри сохранении в обоих случаяхрепродуктивныхфункций.

Анаболия(отдр.-греч.ἀναβολή — подъём) — надставка,пролонгация, разновидностьфилэмбриогенеза, при которой изменение признаков взрослыхорганизмовпроисходит в результате добавления новых стадий в концепериодаформообразования, который при этом удлиняется.Признаки, возникающие на поздних стадияхонтогенезапредков, могут проявляться у потомков на тех же стадиях или сдвигаться на более ранние. Термин ввёлрусскийучёныйА. Н. Северцов(1912), который считал, что повторение признаков предков в онтогенезе потомков (см.Биогенетический закон) — следствие развития путём анаболии.

Пример анаболии — срастание хрящейикостейвскелетевзрослых позвоночныхживотных, у предков которых эти кости и хрящи оставались раздельными.

ДЕВИАЦИЯ (от позднелат. deviatio — отклонение), уклонение в развитии, эволюц. изменение морфогенеза к.-л. органа на одной из ср. стадий; одна из форм (модусов) филэмбриогенезов. При эволюции путем Д. рекапитуляция возможна только на стадиях онтогенеза, предшествующих измененной. Согласно А. Н. Северцову, посредством Д. у наземных позвоночных осуществлялись эволюц. преобразования рудиментарной жаберной щели между челюстной и подъязычной висцеральными дугами (брызгальца) в полость ср. уха. Сложные коренные зубы млекопитающих, судя по характеру их морфогенеза, возникли также путем Д.

АРХАЛЛАКСИС

АРХАЛЛАКСИС(от греческого аrсhe — начало и allaxis — изменение), эволюционное изменение органа на самых ранних стадиях его морфогенеза, приводящее к существенной перестройке всех последующих его стадий; одна из форм (модусов) филэмбриогенезов. Рекапитуляции при архаллаксисе существенно нарушаются. По А. Н. Северцову (предложил термин «архаллаксис» в 1912), по пути архаллаксиса осуществлялись эволюционные преобразования у предков змей, приведшие к значительному увеличению числа мезодермальных сегментов; волосяной покров млекопитающих, судя по характеру его морфогенеза, возник в эволюции их предков также посредством архаллаксиса.

Учение о рекапитуляции

Онтогенез — не только предпосылка филогенетического развития, но и его результат. По этой причине изучение путей эволюционного процесса у современных животных и растений возможно путем анализа особенностей их эмбрионального развития (см. гл. 6).

Изменения группы в филогенезе возникают лишь посредством преобразований в онтогенезе. Обычно эти изменения индивидуального развития касаются поздних стадий развития. Самые же ранние стадии сохраняют значительное сходство с соответствующими стадиями развития предковых и родственных форм — гласит закон зародышевого сходства К..М. Бэра. Таким образом, как уже указывалось в гл. 6, процесс онтогенеза представляет собой известное повторение (рекапитуляцию) многих черт строения предковых форм: на ранних стадиях развития — более отдаленных предков (или более отдаленных современных родственных форм), на более поздних стадиях развития — более близких или более родственных современных форм (рис. 6.21, 14.9). Зародыш человека на ранних стадиях развития похож на зародыш рыб, амфибий (вплоть до развития образований, напоминающих жаберные щели рыб), на более поздних стадиях развития — на зародышей других млекопитающих, на самых поздних стадиях — на плод человекообразных обезьян. Эта эмпирическая закономерность — основа учения о рекапитуляции и биогенетического закона (Э. Геккель, 1866).

Однако в онтогенезе наблюдается не такая строгая последовательность повторения этапов исторического развития, как это следует из биогенетического закона. Так, зародыш человека никогда не повторяет взрослых стадий рыб, амфибий и рептилий, а сходен только с их зародышами. Ранние стадии эмбриогенеза отличаются консервативностью, что обеспечивает сохранение значительного сходства зародышей филогенетически далеких, но родственных форм. Возможность сохранения в эмбриональном развитии предковых структур определяется тем, что они играют прямую или косвенную роль при формообразовании в онтогенезе.

Так, хорда сохранилась не ради рекапитуляции, а служит индуктором формообразования развивающегося зародыша. Предпочка у птиц играет такую же роль в закладке настоящих почек.

Учение о рекапитуляции разработано в основном применительно к морфологическим особенностям животных. В целом у растений рекапитуляция слабо проявляется из-за ограниченности эмбриональных дифференцировок (Б М. Козо-Полянский). Ранее (см. гл. 6) приводились примеры физиологических рекапитуляции: в онтогенезе растений и животных встречаются общие метаболические особенности, как бы повторяющие первичные стадии развития жизни на Земле (гетеротрофное питание, анаэробное дыхание, темновая фиксация СO2 ). У растений в соответствии с эволюционной последовательностью в онтогенезе сменяется кутикулярная транспирация на устьич-ную. Система регуляций у растений (ионная, трофическая, гормональная) в онтогенезе формируется в той последовательности, в какой она возникла в филогенезе. Это лишь немногие примеры функциональных рекапитуляции.

Несмотря на ограничения, учение о рекапитуляции остается одним из крупнейших теоретических обобщений, касающихся эволюции онтогенеза в целом, и действенным методом филогенетических исследований.

В основе макроэволюционных изменений онтогенеза лежит объективно наблюдаемая постоянная изменчивость всех особенностей индивидуального развития. Если эти изменения не влияют на жизнеспособность нового организма отрицательно, они могут либо проявиться в последующих поколениях, либо «скрыться» в гетерозиготном состоянии на неопределенно долгий срок. Следовательно, в основе макроэволюционных изменений онтогенетического развития лежат уже известные нам микроэволюционные процессы внутривидового уровня.

Основные тенденции эволюции онтогенеза — прогрессивное нарастание сложности и интегрированности в развитии, увеличивающее целостность индивида, и автономизация (канализация) онтогенеза. На этом пути могут происходить усложнения и упрощения развития, эмбрионизация или любые другие изменения хода онтогенеза.