- •Общая неврология

- •Спинной мозг

- •Развитие спинного мозга

- •Строение спинного мозга

- •Оболочки спинного мозга

- •Развитие головного мозга

- •Продолговатый мозг

- •Мозжечок

- •Средний мозг

- •Промежуточный мозг

- •III желудочек

- •Кора большого мозга

- •Борозды и извилины верхнелатеральной поверхности полушария

- •Борозды и извилины нижней поверхности полушария

- •Борозды и извилины медиальной поверхности полушария

- •Строение коры полушарий большого мозга

- •Обонятельный мозг

- •Базальные ядра

- •Боковые желудочки

- •Белое вещество полушарий головного мозга

- •1. Проводящие пути проприоцептивной чувствительности (глубокой) передают в область коркового ядра двигательного анализатора импуль-

- •3. Проводящие пути болевой и температурной чувствительности от

- •4. Проводящие пути болевой и температурной чувствительности от головы располагаются на основе тройничного нерва.

- •6. Проводящие пути стереогноза, или пространственной кожной чувствительности, участвуют в обеспечении узнавания предметов ощупыванием и являются трехнейронными.

- •Эфферентные проводящие пути

- •1. Корково-спинномозговой (пирамидный) и корково-ядерный пути

- •Типовые особенности строения центральной нервной системы

- •Оболочки головного мозга

- •Вопросы для самоконтроля

- •Плечевое сплетение

- •Крестцовое сплетение

- •2. Седалищный нерв (n. Ischiadicus) (рис. 261) на бедре отдает мышечные ветви задней группе мышц бедра и ветвь к коленному суставу.

- •Развитие автономной нервной системы

- •Симпатическая часть автономной нервной системы

- •Симпатический ствол

- •Парасимпатическая часть автономной нервной системы

- •Внеорганные и интрамуральные автономные сплетения

- •Шейные и грудные автономные сплетения

- •Брюшные автономные сплетения

- •Интрамуральные автономные сплетения

Вопросы для самоконтроля

1. Назовите доли конечного мозга.

2. Какие крупные извилины расположены в лобной доле головного мозга?

3. Какие основные борозды и извилины медиальной поверхности полушария головного мозга вы знаете?

4. Назовите слои или пластинки коры конечного мозга.

5. Укажите локализацию в коре конечного мозга центральных отделов зрительного, слухового, обонятельного и вкусового анализаторов.

6. Какие структуры относят к обонятельному мозгу?

7. Назовите базальные ядра головного мозга.

8. Какие вам известны пучки длинных ассоциативных волокон?

9. Какие проводящие пути расположены в задней ножке внутренней капсулы?

10. Опишите корково-спинномозговые и корково-ядерные (пирамидные) проводящие пути.

11. Какие структуры относят к экстрапирамидной системе?

12. Какие подпаутинные цистерны вам известны?

ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА

ОБЩИЕ ДАННЫЕ О СТРОЕНИИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ

По месту возникновения в ЦНС периферические нервы подразделяются на спинномозговые нервы, берущие начало от спинного мозга, ичерепные нервы, отходящие от головного мозга.

Спинномозговые нервы (nn. spinales) образуются в результате слияния своих корешков: чувствительного заднего (radix posterior) и двигательного переднего (radix anterior). Всего насчитывается 31 пара спинномозговых нервов: 8 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых и копчиковая.Нервы сохраняют четкую сегментарность выхода и положения соответственно метамерам позвоночного ряда. Каждому сегменту спинного мозга и принадлежащим ему двум парам корешков с двумя спинномозговыми нервами - невротому - соответствуют определенный участок кости -склеротом, мышцы - миотом, кожи - дерматом. Однако к каждому метамеру (склеротому, миотому, дерматому) подходят нервные волокна не только от соответствующего ему невротома, но и от двух соседних - выше- и нижележащего.

|

|

Спинномозговые нервы являются смешанными и содержат чувствительные - афферентные, двигательные - эфферентные нервные волокна (рис. 250), а также волокна, относящиеся к автономной (вегетативной) нервной системе. По выходе из межпозвоночного отверстия каждый спинномозговой нерв разделяется на 4 ветви:

1) переднюю (r. anterior) - к передним отделам туловища и конечностям;

2) заднюю (r. posterior) - к задним отделам туловища;

3) менингеальную (r. meningeus) возвратную - к оболочкам спинного

мозга;

4) соединительную (r. сотmunicans) - к узлам симпатического ствола

(рис. 251).

Черепные нервы (nn. craniales) берут начало в головном мозге от принадлежащих им ядер, выходят из мозга, покидают полость черепа через

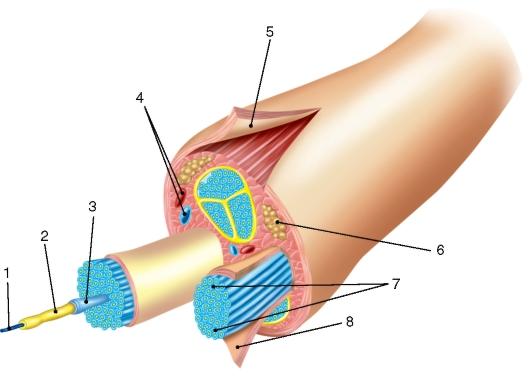

Рис. 250. Строение периферического нерва (схема):

1 - задний рог (спинного мозга); 2 - чувствительный узел спинномозгового нерва; 3 - отросток (дендрит) чувствительной нервной клетки; 4 - миелиновое нервное волокно; 5 - нервно-чувствительное окончание; 6 - нервно-мышечное окончание; 7 - спинномозговой нерв; 8 - корешки спинномозговых нервов; 9 - передний рог (спинного мозга)

Рис. 251. Образования спинномозгового нерва и его ветвей: 1 - передний корешок; 2 - менингеальная ветвь; 3 - узел симпатического ствола; 4 - латеральная кожная ветвь; 5 - передняя ветвь; 6 - соединительная ветвь; 7 - задняя ветвь; 8 - медиальная ветвь задней ветви; 9 - задний корешок

отверстия в его основании и разветвляются в основном на голове и шее, а блуждающий нерв - также в грудной и брюшной полостях.

Каждый нерв слагается из мякотных и безмякотных нервных волокон, состоящих из длинных отростков нервных клеток - аксонов (нейритов) и покрывающих их оболочек - нейролеммы, а для мякотных - еще и миелиновой оболочки.

Нейролемма образована вытянутыми в длину звездчатыми клетками - нейролеммоцитами. Она тесно связана с аксоном и имеет отношение к процессам обмена веществ, а также регенерации.

|

|

Миелиновая оболочка состоит из особого липоидного вещества - миелина, которое покрывает нервное волокно, но не на всем протяжении: миелин отсутствует при выходе аксона из нервной клетки, при переходе в нервные окончания и в местах соединения нейролеммоцитов, в так называемых перехватах волокна. В функциональном отношении мякотная оболочка может рассматриваться как изолятор проходящих по аксону волн возбуждения, что обеспечивает изолированность проведения биотоков.

Толщина мякотной оболочки для различных волокон неодинакова. В зависимости от нее, а также от диаметра самого аксона различают волокна тонкие (диаметром до 3 мкм), средние (4-10 мкм) и толстые (более 10 мкм). Скорость проведения импульсов у разных нервных волокон различна: скорость проведения по толстым волокнам 30-80 м/с, по средним - 10-14 м/с, по тонким - 0,7-1,3 м/с. Тонкие мякотные волокна являются проводниками болевой чувствительности, средние - проприоцептивной и температурной чувствительности, толстые с тонкой миелиновой оболочкой - тактильной чувствительности, а волокна с толстой миелиновой оболочкой - это двигательные проводники. Безмякотные волокна относятся к автономной (вегетативной) нервной системе.

Внутриствольное строение нервов (рис. 252). Группы нервных волокон соединяются в нерве в пучки, ограниченные пластинчатой оболочкой -периневрием. В периневральном влагалище располагаются нервные волокна и рыхлая соединительная ткань - эндоневрий, окружающий каждое нервное волокно. Пучки нервных волокон окружены рыхлой соединительной тканью - эпиневрием, которым они объединяются в нервный ствол. В эпиневрии находятся кровеносные и лимфатические сосуды и нервы, обеспечивающие иннервацию оболочек и сосудов нерва. Количество пучков в нервах различное.

|

|

Нервы по составу образующих их нервных волокон являются смешанными и содержат чувствительные, двигательные и вегетативные волокна. Соотношение безмякотных и мякотных волокон в различных нервах неодинаково. В некоторых нервах: срединном, большеберцовом, кожных и сосудистых больше безмякотных волокон, в других (лучевой, глубокий малоберцовый) их сравнительно мало. Неодинаково и процентное соотношение мякотных волокон различного вида: в сосудистых и кожных нервах много тонких и средних мякотных волокон; в лучевом, глубоком малоберцовом нервах и мышечных ветвях преобладают толстые мякотные волокна; в срединном, локтевом, седалищном и большеберцовом содержится значительное количество и тонких, и толстых волокон. Поэтому различают преимущественно двигательные, чувствительные исмешанные нервы.

Понятие о комплексах нервов. Изучение периферической нервной системы выявило значительные различия во внешнем строении нервов.

Рис. 252. Схема строения нерва:

1 - аксон; 2 - миелиновая оболочка; 3 - эндоневрий; 4 - кровеносные сосуды (артерия и вены), снабжающие нерв; 5 - эпиневрий; 6 - жировая клетчатка; 7 - пучок нервных волокон; 8 - периневрий

Даже одноименные нервы у разных людей могут иметь неодинаковое формирование и ветвление. Между нервами наблюдаются связи, по которым определенное количество нервных волокон переходит из одного нерва в другой.

Необходимо учитывать также, что разные нервы могут начинаться в одних и тех же сегментах спинного мозга, т.е. иметь сегментарную общность. При этом нервные волокна определенных сегментов могут распределяться у разных людей в начинающихся от них нервах неодинаково, т.е. входить в состав различных нервов. Один и тот же нерв у разных людей не всегда иннервирует строго определенный участок на периферии: у одного человека он может распространяться на большем, у другого - на меньшем протяжении. Соседние нервы при этом как бы замещают друг друга.

|

|

Выделяют комплексы нервов, под которыми понимают систему нервных стволов, имеющих генетическое родство и сегментарное единство.На верхней конечности выделяют комплексы: мышечно-кожный и срединный нервы, а также лучевой и подмышечный нервы - в области плеча, срединный и локтевой - в области предплечья и кисти; на нижней конечности: бедренный, запирательный нервы и наружный кожный нерв бедра - в передней области бедра; седалищный нерв, задний кожный нерв бедра - в задней; большеберцовый, поверхностный и глубокий малоберцовый нервы - в области голени и стопы и т.д.

Кровоснабжение нервов. Нервные стволы, как правило, проходят в составе сосудисто-нервных пучков. Основные сосудисто-нервные пучки заключены в собственные фасциальные влагалища.

Сосудисто-нервный пучок, включающий нерв, артериальные и венозные стволы и лимфатические сосуды, представляет собой анатомически и функционально единое целое. Между его компонентами существует взаимная связь: нервы обеспечивают иннервацию соседних артерий, вен и лимфатических сосудов, артерия снабжает перечисленные образования кровью, в вены и лимфатические сосуды происходит венозный и лимфатический отток из всего пучка в целом.

Источниками кровоснабжения нервов являются близлежащие артерии и их ветви. Артерии подходят к нервным стволам сегментарно и сразу же в эпиневрии разделяются на две ветви - восходящую и нисходящую, которые анастомозируют с аналогичными ветвями выше- и нижележащих артерий. Эти артерии образуют сеть эпиневральных артерий, которые отдают пери- и эндоневральные ветви.

Вены. Различают эндо-, пери- и эпиневральные вены. Венозные сети в нервах более обильны, чем артериальные. Эпиневральные вены вливаются в вены, расположенные рядом с нервом.

Лимфатические сосуды локализуются в эпиневрии. В периневрии между его слоями образуются лимфатические щели, сообщающиеся с лимфатическими сосудами эпиневрия и эндоневральными лимфатическими щелями. По ходу нервов может распространяться инфекция.

|

|

СПИННОМОЗГОВЫЕ НЕРВЫ

Развитие спинномозговых нервов

Как отмечалось выше, в начале 1-го месяца эмбрионального развития происходит образование нервной пластинки, которая замыкается в нервную трубку. При этом от нее отделяются зачатки чувствительных узлов спинномозговых нервов и симпатических узлов. В дальнейшем пути миграции нейробластов и роста их отростков образуются сплетения автономной (вегетативной) нервной системы.

Различные части нервной трубки растут неравномерно, что приводит к выделению основных отделов будущего спинного мозга: боковые стенки образуют белое вещество, а вентральные и дорсальные части - передние и задние рога. Зачатки спинного мозга образованы клетками двух родов: одни - спонгиобласты - формируют нейроглию, другие - нейробласты - развиваются в нейроны (нейроциты).

На 3-4-й неделе развития отростки нейробластов нервной трубки выходят из нее и все вместе образуют метамерно расположенные передние корешки спинномозговых нервов. Нейробласты, лежащие в зачатках чувствительных узлов спинномозговых нервов, также отдают длинные отростки, которые формируют задние корешки. На 5-6-й неделе происходит слияние переднего и заднего корешков с образованием смешанныхспинномозговых нервов и их основных ветвей: передней, задней, соединительных, менингеальной.

На 2-м месяце развития дифференцируются зачатки конечностей, в которые врастают нервные волокна из соответствующих зачаткам сегментов спинного мозга. В первой половине 2-го месяца в связи с перемещением и сдвигами метамеров, формирующих конечности, образуются нервные сплетения.

У эмбриона длиной 15-20 мм все нервные стволы конечностей и туловища соответствуют положению нервов у новорожденного.

Формирование нервов туловища и нервов нижней конечности совершается подобным путем, но несколько позже (на 2 нед).

|

|

Сравнительно рано, у эмбрионов длиной 8-10 мм, наблюдается проникновение мезенхимных клеток вместе с кровеносными сосудами в закладки органов и конечностей. Мезенхимные клетки образуют внутриствольные оболочки нерва: эндо-, пери- и эпиневрий. Глиальные элементы зачатков (спонгиобласты) идут на построение нейролеммы - оболочек длинных отростков нервных клеток. Миелинизация нервных волокон начинается с 3-4-го месяца внутриутробного развития и заканчивается после рождения. Раньше миелинизируются черепные нервы, нервы верхней конечности, позже - нервы туловища и нижних конечностей.

Задние ветви спинномозговых нервов

Задние ветви спинномозговых нервов (rr. posteriores) иннервируют кожу затылка, задней поверхности шеи и спины и глубокие мышцы спины, развивающиеся из дорсальных частей миотомов.

Передние ветви спинномозговых нервов

Передние ветви спинномозговых нервов (rr. anteriores) иннервируют кожу и мышцы переднего отдела шеи и туловища, а также кожу и мышцы конечностей. Передние ветви сохраняют полную метамерию только в грудном отделе, где они называются межреберными нервами (nn. intercostales).

В области конечностей в связи с перемещением метамеров сегментность теряется и передние ветви формируют сплетения спинномозговых нервов (plexus nervorum spinalium) шейное, плечевое, поясничное, крестцовое, в которых происходит большой обмен нервными волокнами разных сегментов.

Шейное сплетение (краткие сведения)

Шейное сплетение (plexus cervicalis) парное (рис. 253), принимает участие в иннервации головы и шеи. Формируется за счет верхних шейных спинномозговых нервов. Отходящие от сплетения нервы иннервируют кожу затылочной области, ушной раковины, передней области шеи, подподъязычные и глубокие мышцы шеи. Самая длинная ветвь сплетения - диафрагмальный нерв (n. phrenicus) - проникает в грудную полость, где иннервирует диафрагму, плевру и перикард, а ветви правого диафрагмального нерва идут даже в полость живота к брюшине, покрывающей печень.

|

|

Рис. 253. Шейное сплетение:

1 - шейное сплетение и его ветви; 2 - диафрагмальный нерв; 3 - плечевое сплетение; 4 - блуждающий нерв; 5 - внутренняя яремная вена

Кожу затылочной области помимо шейного сплетения иннервирует относительно крупный большой затылочный нерв, являющийся задней ветвью 2-го спинномозгового нерва.