- •Предисловие

- •Введение

- •Роберт Вильгельм Бунзен

- •Анри Луи Ле Шаталье

- •Вильгельм Фридрих Оствальд

- •Сванте Август Аррениус

- •Якоб Генрих Вант-Гофф

- •Иоханн Николаус Брёнстед и Михаил Ильич Усанович

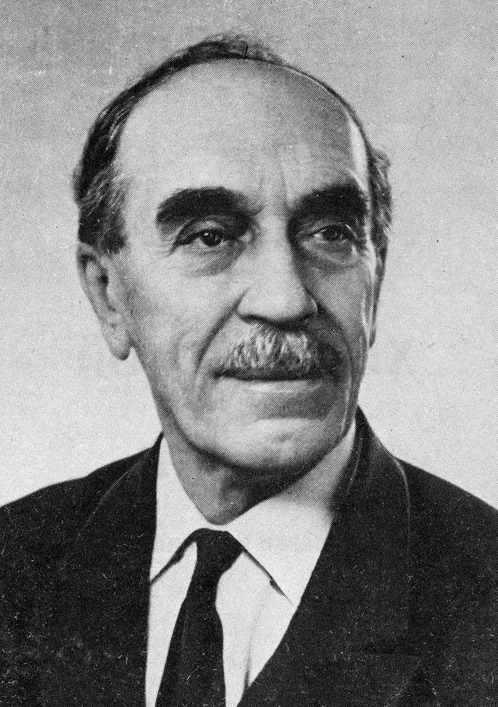

- •Николай Николаевич Семенов

- •Химическая термодинамика учебно-целевые задачи – научить студентов:

- •Значимость темы

- •Основные понятия и определения химической термодинамики

- •Внутренняя энергия

- •Теплота и работа

- •Первый закон термодинамики

- •Применение I закона к простейшим процессам

- •Тепловые эффекты. Закон гесса

- •Теплоемкость

- •Второй закон термодинамики

- •Некоторые формулировки 2-го закона

- •Изменение энтропии при различных процессах

- •Пастулат планка

- •Термодинамические потенциалы

- •Соотношение между термодинамическими потенциалами

- •Закон действующих масс

- •Вопросы по теме: "термодинамика"

- •Примеры решения типовых задач

- •Пример решения контрольного задания по теме "Термодинамика"

- •Решение

- •Задачи для самостоятельной работы

- •Варианты заданий для домашней контрольной работы

- •Лабораторная работа №1.

- •Особые условия выполнения работы:

- •Устройство и настройка термометра Бекмана

- •Термодинамика фазовых превращений

- •Термодинамика фазовых равновесий

- •Основные понятия

- •Уравнение клайперона-клаузиуса

- •Диаграммы состояния однокомпонентных систем

- •Диаграмма состояния воды

- •Диаграмма состояния диоксида углерода

- •Бинарные системы Диаграммы плавкости

- •Взаимная растворимость жидкостей

- •Трехкомпонентные системы

- •Равновесие жидкость-жидкость в трехкомпонентных системах.

- •Распределение растворяемого вещества между двумя жидкими фазами. Экстракция.

- •Вопросы для подготовки к занятиям по теме: "термодинамика фазовых равновесий".

- •Примеры решения типовых задач.

- •Задачи для самостоятельной работы.

- •Лабораторная работа 1: построение диаграммы плавкости 2-х компонентной системы с простой эвтектикой.

- •Лабораторная работа № 2. Изучение взаимной растворимости фенола и воды.

- •Лабораторная работа № 3. Определение коэффициента распределения уксусной кислоты между водой и бензолом.

- •Свойства разбавленных растворов электролитов и неэлектролитов.

- •Повышение температуры кипения растворов.

- •Понижение температуру замерзания растворов.

- •Биологическое значение осмотического давления

- •Указания к выполнению работы.

- •Вопросы для самоконтроля по технике выполнения работы

- •Вопросы для самоконтроля при выполнении данного задания

- •Вопросы и задачи для самоконтроля усвоения темы

- •Вопросы для самоконтроля усвоения материала практической работы

- •Биологический статус изучаемой темы

- •Вопросы для подготовки:

- •Диссоциация воды

- •Водородный показатель

- •Механизм действия буферных систем

- •РН буферных систем

- •Влияние изменения объема буферных систем на рН.

- •Кислотно-щелочное равновесие крови

- •Роль внутренних органов в поддержании кислотно-щелочного резерва.

- •Изменение кислотно-щелочного равновесия при различных заболеваниях.

- •Задачи и задания для самостоятельной работы

- •Экспериментальная часть

- •Работа №3. Определение буферной ёмкости.

- •Электрохимия. Учебно-целевые задачи: Изучив этот раздел учебной программы, студент должен знать:

- •Значение электрохимических явлений для медицины.

- •Электродные процессы и электродвижущие силы.

- •Электрод и электродный потенциал.

- •Строение двойного электрического слоя на границе раствор-металл

- •Уравнение нернста

- •Гальванические элементы и их электродвижущие силы

- •Концентрационные гальванические элементы.

- •Диффузный потенциал.

- •Электроды первого рода.

- •Водородный электрод.

- •Ионоселективные электроды

- •Стеклянный электрод

- •Электроды второго рода.

- •Хлорсеребряный электрод Аg ׀ Ag Cl. KCl

- •Сопровождается реакцией растворения или осаждения соли АgСl:

- •Окислительно – восстановительные системы (ов) и ов –электроды.

- •Уравнение Петерса.

- •Классификация обратимых электродов.

- •Измерение эдс гальванических элементов.

- •Потенциометрия.

- •Прямые потенциометрические методы.

- •Приложение

- •Экспериментальная часть. Лабораторная работа №1. Измерение эдс гальванических элементов.

- •Порядок выполнения работы.

- •Изменение потенциалов отдельных электродов.

- •Потенциалов отдельных электродов.

- •Лабораторная работа № 3.

- •Лабораторная работа №4. Потенциометрическое измерение окислительно – восстановительных потенциалов. Редокс – системы.

- •Кинетика

- •Значение для медицины и фармации

- •Вопросы для подготовки к занятию

- •Введение

- •Понятие о скорости химического процесса

- •Основной закон химической кинетики

- •Кинетические уравнения реакций

- •Реакции первого порядка

- •Реакции второго порядка

- •Сложные реакции

- •Гетерогенные реакции

- •Температурная зависимость константы скорости реакции.

- •Методы расчета энергии активации и предэкспоненциального множителя а.

- •Основы молекулярной кинетики

- •Теория активных столкновений

- •Теория переходного состояния

- •Задачи и задания для самостоятельного решения.

- •Экспериментальная часть

- •Опыт № 1.Зависимость от концентрации.

- •Опыт №2. Зависимость от температуры

- •Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

- •По технике безопасности

- •И производственной санитарии при работе

- •В химических лабораториях

- •Медицинских учебных заведений

- •Содержание

Николай Николаевич Семенов

Н.Н.

Семенов родился 15 апреля 1896 г. в Саратове.

В 1917 г. окончил физико-математический

факультет Петроградского университета.

Семенов – ученик и сотрудник выдающегося

советского физика А.Ф.Иоффе.

В основанном Иоффе Ленинградском физико-техническом институте Семенов работал с 1920 по 1931гг., когда был назначен директором Ленинградского института химической физики. В 1944 г. Институт химической АНСССР был переведен в Москву, и его директор Н.Н. Семенов стал профессором Московского государственного университета им М.В.Ломоносова.

Семенов – лауреат Нобелевской премии (1956 г.), присужденной ему и английскому ученому Сирилу Норманну Хиншелвуду за исследования механизмов химических реакций. Семенов был третьим русским (после И.П. Павлова в 1904 г. и И.И.Мечникова в 1908 г.) и первым советским ученым, удостоенным этого высокого международного научного отличия. То, что через 55 лет после награждения первой Нобелевской премией по химии Вант-Гоффа эта высокая награда была присуждена за работы по изучению кинетики химических реакций, особенно подчеркивает заслуги Н.Н.Семенова.

Химическая термодинамика учебно-целевые задачи – научить студентов:

Определять, рассчитывать и использовать термодинамические характеристики для количественной оценки энергетического состояния системы,

Прогнозировать возможности протекания и глубину превращения веществ в химических процессах;

Экспериментально определять тепловые эффекты реакции.

Значимость темы

Живые организмы обмениваются с внешней средой массой и энергией. Программа, по которой живые организмы преобразовывают свою энергию, закодирована в данном организме в виде генетической информации.

Основным видом «топлива» для организма являются углеводы. Жиры играют роль резервного топлива, своеобразных «бензобаков». В чрезвычайных ситуациях (голод, стрессы) организм начинает сжигать уже не топливо, а свой основной строительный материал - аминокислоты белков. Дефицит белков приводит к дефициту незаменимых для организма аминокислот и возникновению различных заболеваний.

Одним из основных термодинамических условий существования живой клетки является сохранение ряда постоянных характеристик внутренних сред организма: температуры, давления, концентрации веществ. Изменение концентрации веществ во внутренних средах организма может явиться причиной его заболевания, а иногда даже и гибели. Так, например, снижение содержания глюкозы в крови до 5 г/л или, наоборот, ее повышение до 30 г/л может привести к смерти. Снижение содержания глюкозы в крови вызывает чувство голода. После достижения необходимой концентрации глюкозы возникает чувство насыщения. Таким образом, аппетит здорового человека является регулятором снабжения его организма энергией. Однако, если этот регулятор нарушен, например, в результате болезни, эмоциональных стрессов или просто постоянных перееданий, то в крови может появиться значительный избыток глюкозы.

Избыток глюкозы с помощью гормона инсулина превращается в жир, который откладывается в жировые ткани. При стрессовых ситуациях организм черпает энергию из двух источников: из «депо» глюкозы, находящегося в печени, и из «жировых депо». Второй путь предпочтительнее, так как он короче. Избыток жирных кислот, появляющийся в крови, снижает устойчивость организма к инфекциям, способствует развитию атеросклероза, сахарного диабета и др. Учитывая, что длительные стрессы способствуют возникновению гипертонической болезни и ее многочисленных осложнений, можно сделать вывод, что нарушение энергетического обмена является причиной ряда трудноизлечимых заболеваний человека. О людях, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, можно сказать, что они как бы сгорают в пламени жиров.

Термохимический анализ процессов окисления различных продуктов в живых организмах необходим не только для понимания механизмов преобразования различных веществ в энергию. Сравнение энергетики здоровых и больных клеток позволяет разработать раннюю диагностику различных заболеваний и контроль за их развитием.

Проводятся исследования, направленные на поиск взаимосвязей между нарушением энергетического обмена в клетках и процессами неконтролируемого роста, приводящим в ряде случаев к появлению злокачественных опухолей.

С позицией термодинамики живые организмы обладают меньшей по сравнению с окружающей средой энтропией, так как характеризуются высокой степенью у порядочности. Следовательно, в соответствии со вторым началом термодинамики являются неустойчивыми. Стремление всех систем к максимальному значению энтропии должно приводить к разрушению организмов, т.е. к выравниванию неравновесных по отношению к внешней среде значений температуры и концентраций веществ внутри живой клетки организма. Организм борется с увеличением энтропии двумя путями:

Усваивает белки, жиры, углеводы - обладающие меньшей по сравнению с низкомолекулярными соединениями энтропией; а выделяет в окружающую среду продукты распада и окисления ВМС: воду, углекислый газ, мочевину, т.е. низкомолекулярные вещества, обладающие значительно большей энтропией, чем высокомолекулярные.

Таким образом, живым организмам в течение некоторого времени, который составляет срок их жизни, удается сохранить высокую организованность системы, обладающую минимальной по сравнению с внешней средой энтропией. Исследование изменений термодинамических параметров в больном и здоровом организме показало, что возникновение и протекание заболеваний сопровождается увеличением энтропии системы. Увеличение энтропии отмечено также при развитии регенерации и эмбриогенеза.

С развитием термодинамики стало возможным количественно рассчитать превращение энергии в биохимических реакциях и предсказать их направление.