- •Предисловие

- •Введение

- •Роберт Вильгельм Бунзен

- •Анри Луи Ле Шаталье

- •Вильгельм Фридрих Оствальд

- •Сванте Август Аррениус

- •Якоб Генрих Вант-Гофф

- •Иоханн Николаус Брёнстед и Михаил Ильич Усанович

- •Николай Николаевич Семенов

- •Химическая термодинамика учебно-целевые задачи – научить студентов:

- •Значимость темы

- •Основные понятия и определения химической термодинамики

- •Внутренняя энергия

- •Теплота и работа

- •Первый закон термодинамики

- •Применение I закона к простейшим процессам

- •Тепловые эффекты. Закон гесса

- •Теплоемкость

- •Второй закон термодинамики

- •Некоторые формулировки 2-го закона

- •Изменение энтропии при различных процессах

- •Пастулат планка

- •Термодинамические потенциалы

- •Соотношение между термодинамическими потенциалами

- •Закон действующих масс

- •Вопросы по теме: "термодинамика"

- •Примеры решения типовых задач

- •Пример решения контрольного задания по теме "Термодинамика"

- •Решение

- •Задачи для самостоятельной работы

- •Варианты заданий для домашней контрольной работы

- •Лабораторная работа №1.

- •Особые условия выполнения работы:

- •Устройство и настройка термометра Бекмана

- •Термодинамика фазовых превращений

- •Термодинамика фазовых равновесий

- •Основные понятия

- •Уравнение клайперона-клаузиуса

- •Диаграммы состояния однокомпонентных систем

- •Диаграмма состояния воды

- •Диаграмма состояния диоксида углерода

- •Бинарные системы Диаграммы плавкости

- •Взаимная растворимость жидкостей

- •Трехкомпонентные системы

- •Равновесие жидкость-жидкость в трехкомпонентных системах.

- •Распределение растворяемого вещества между двумя жидкими фазами. Экстракция.

- •Вопросы для подготовки к занятиям по теме: "термодинамика фазовых равновесий".

- •Примеры решения типовых задач.

- •Задачи для самостоятельной работы.

- •Лабораторная работа 1: построение диаграммы плавкости 2-х компонентной системы с простой эвтектикой.

- •Лабораторная работа № 2. Изучение взаимной растворимости фенола и воды.

- •Лабораторная работа № 3. Определение коэффициента распределения уксусной кислоты между водой и бензолом.

- •Свойства разбавленных растворов электролитов и неэлектролитов.

- •Повышение температуры кипения растворов.

- •Понижение температуру замерзания растворов.

- •Биологическое значение осмотического давления

- •Указания к выполнению работы.

- •Вопросы для самоконтроля по технике выполнения работы

- •Вопросы для самоконтроля при выполнении данного задания

- •Вопросы и задачи для самоконтроля усвоения темы

- •Вопросы для самоконтроля усвоения материала практической работы

- •Биологический статус изучаемой темы

- •Вопросы для подготовки:

- •Диссоциация воды

- •Водородный показатель

- •Механизм действия буферных систем

- •РН буферных систем

- •Влияние изменения объема буферных систем на рН.

- •Кислотно-щелочное равновесие крови

- •Роль внутренних органов в поддержании кислотно-щелочного резерва.

- •Изменение кислотно-щелочного равновесия при различных заболеваниях.

- •Задачи и задания для самостоятельной работы

- •Экспериментальная часть

- •Работа №3. Определение буферной ёмкости.

- •Электрохимия. Учебно-целевые задачи: Изучив этот раздел учебной программы, студент должен знать:

- •Значение электрохимических явлений для медицины.

- •Электродные процессы и электродвижущие силы.

- •Электрод и электродный потенциал.

- •Строение двойного электрического слоя на границе раствор-металл

- •Уравнение нернста

- •Гальванические элементы и их электродвижущие силы

- •Концентрационные гальванические элементы.

- •Диффузный потенциал.

- •Электроды первого рода.

- •Водородный электрод.

- •Ионоселективные электроды

- •Стеклянный электрод

- •Электроды второго рода.

- •Хлорсеребряный электрод Аg ׀ Ag Cl. KCl

- •Сопровождается реакцией растворения или осаждения соли АgСl:

- •Окислительно – восстановительные системы (ов) и ов –электроды.

- •Уравнение Петерса.

- •Классификация обратимых электродов.

- •Измерение эдс гальванических элементов.

- •Потенциометрия.

- •Прямые потенциометрические методы.

- •Приложение

- •Экспериментальная часть. Лабораторная работа №1. Измерение эдс гальванических элементов.

- •Порядок выполнения работы.

- •Изменение потенциалов отдельных электродов.

- •Потенциалов отдельных электродов.

- •Лабораторная работа № 3.

- •Лабораторная работа №4. Потенциометрическое измерение окислительно – восстановительных потенциалов. Редокс – системы.

- •Кинетика

- •Значение для медицины и фармации

- •Вопросы для подготовки к занятию

- •Введение

- •Понятие о скорости химического процесса

- •Основной закон химической кинетики

- •Кинетические уравнения реакций

- •Реакции первого порядка

- •Реакции второго порядка

- •Сложные реакции

- •Гетерогенные реакции

- •Температурная зависимость константы скорости реакции.

- •Методы расчета энергии активации и предэкспоненциального множителя а.

- •Основы молекулярной кинетики

- •Теория активных столкновений

- •Теория переходного состояния

- •Задачи и задания для самостоятельного решения.

- •Экспериментальная часть

- •Опыт № 1.Зависимость от концентрации.

- •Опыт №2. Зависимость от температуры

- •Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

- •По технике безопасности

- •И производственной санитарии при работе

- •В химических лабораториях

- •Медицинских учебных заведений

- •Содержание

Изменение кислотно-щелочного равновесия при различных заболеваниях.

При различных заболеваниях наблюдается сдвиг рН биологических сред. Как показывают исследования, отклонения рН в первую очередь отражаются на активности ферментов, нарушая нормальный ритм реакции в клетке.

В последнее время выявлены нарушения кислотно-щелочного равновесия при различных сердечно-сосудистых заболеваниях. Показано, что при ишемической болезни сердца закономерным является возникновение ацидоза. Сдвиги рН в кислую область возникают у больных с обширной зоной повреждения сердца - крупноочаговым инфарктом миокарда. Одновременно наблюдается снижение концентрации ионов калия в плазме и эритроцитах. Перемещение ионов H+ в клетку приводит к снижению рН внутри клетки. Следовательно, при инфаркте миокарда с выраженным метаболическим ацидозом следует ожидать сдвига в щелочную область рН во внеклеточном пространстве, что наблюдается на практике. Для увеличения эффективности лечения необходимо возместить дефицит ионов К+ в миокарде и одновременно нейтрализовать ионы Н+ в плазме и в межклеточном пространстве. Это достигается введением растворов калия внутривенно. Сахарный диабет является тяжелым и распространенным заболеванием современного человечества. Нарушение кислотно-щелочного равновесия при сахарном диабете происходит из-за чрезмерного накопления ионов в межклеточной жидкости. Ионы К+ в клетке замещаются ионами Na+ и Н+.У больных, страдающих тяжелой формой сахарного диабета, наблюдается сдвиг рН в кислую область (ацидоз). У больных с легкой формой сахарного диабета отклонения рН от нормы, как правило, не наблюдается. Изучение кислотно-щелочного равновесия при диабете позволило установить некоторые закономерности между течением этого заболевания и изменением рН крови. Что в свою очередь позволяет проводить направленное лечение для устранения этих нарушений. Изменение кислотно-щелочного состояния широко изучается при заболеваниях органов пищеварения. При болезнях желудка часто возникают нарушения в кислотно-щелочном равновесии, главным образом по механизму ацидоза. Исследования смещения кислотно-щелочного равновесия при заболеваниях печени (цирроз печени и т.д.) показали на смещение рН в щелочную область (рН от 7,3 до 7,6) Кислотно-щелочное равновесие внутренних сред организма определяет в ряде случаев восприимчивость организмов к инфекционным заболеваниям. Особенно показателен в этом отношении пример с холерой.

Возбудители холеры - холерные вибрионы - относяться к группе «щелочнолюбивых» микробов (галофилов). Оптимум рН для их размножения 7,6-9,2. Кислоты, даже при разведении 1 : 10 000, губительны для вибрионов, иными словами, холерный вибрион обладает исключительной чувствительностью к кислотам. Как известно, заражение холерой происходит обычно при употреблении воды, содержащей холерные вибрионы, Человек с кислотообразующей функцией желудка практически не может заразится холерой, даже находясь в очаге инфекции. Развитию холеры способствуют следующие факторы:

резкое снижение и даже отсутствие кислотности в желудочном содержимом (при некоторых болезнях желудка, различных стрессах, в том числе перегревании, психическом переутомлении);

характер пищи; особенно «неблагоприятна» в этом отношении белковая пища, являющаяся мощным буфером;

привычка запивать пищу водой, особенно минеральными щелочными водами (типа «Боржоми»), которые «разводят» желудочный сок и даже нейтрализуют его.

Наиболее благоприятны для длительного выживания и размножения холерных вибрионов водоемы с высокой степенью фекального загрязнения, воды которых более щелочные. Имеют значения и структуры почв водоемов.

Болезнетворное действие холерных микробов состоит в нарушении активного переноса ионов Na+ в клетках слизистой оболочки кишечника. Вследствие этого резко замедляется или выключается реадсорбция натрия (из полости кишки в кровь), нарушается изотония и происходят стремительные потери ионов Na+, К+, НСОз -, Сl- Вслед за этим в просвет кишечника устремляется вода - до 1 л. в час. Самые тяжелые и опасные для жизни явления при холере обусловлены развитием некомпенсированного метаболического ацидоза и обезвоживания. Больные погибают, когда сдвиги водно-электролитного и кислотно-щелочного равновесия достигают несовместимых с жизнью степеней, которые невозможно преодолеть современными лекарствами. Все перечисленное об условиях, способствующих развитию холеры, в большой степени справедливо и для других острых кишечных инфекций, в частности дизентерии.

Чтобы изучение названной темы не было однобоким, необходимо сделать акцент на значении буферных систем для аналитической практики. Некоторые реакции протекают в строго определенном диапазоне рН, который и обеспечивают буферные системы. Способность буферных систем стойко удерживать на определенном уровне концентрацию ионов водорода является ограниченной и оценивается буферной емкостью.

Величину, характеризующую способность буферного раствора противодействовать смещению реакции среды при добавлении кислот или щелочей, называют буферной емкостью раствора.

Буферная емкость В измеряется количеством кислоты или щелочи (моль-или моль эквивалента), добавление которого к 1л. буферного раствора изменяет рН на единицу.

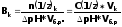

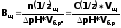

Математически буферная емкость определяется следующим образом:

-

буферная емкость по кислоте

-

буферная емкость по кислоте

-

буферная емкость по щелочи

-

буферная емкость по щелочи

Vk, Vщ - объемы добавленной кислоты или щелочи;

n(l/z)k, n(l/z)щ - количество моль-эквивалента кислоты или щелочи;

С(1/z)k, C(l/z)щ - молярные концентрации эквивалента кислоты или щелочи;

Vб.р. - объем буферного раствора;

(ΔрН) - разность рН по модулю.

Наибольшей буферной емкостью обладают концентрированные буферные растворы. Из буферных растворов с равной концентрацией наибольшей емкостью обладают те, которые составлены из равного количества компонентов, т.е. соотношение С(кислота) / С(соли) должно быть равно единице.

Изменение рН ацетатной буферной смеси в зависимости от соотношения кислоты соли при добавлении НСl или NaOH показаны в таблице 4.

Таблица 4.

|

Исходные СНзСООН: CHзCOONa |

рН |

Добавлено 5 мг-экв. |

Конечные СНзСООН: CHзCOONa |

рН |

рН |

|

94:6=15,7 |

3,53 |

НСl |

99:1 |

2.43 |

0,80 |

|

90:10=9,0 |

3,78 |

НСl |

95:5 |

3.45 |

0,33 |

|

85:15=5,67 |

3,98 |

НСl |

90:10 |

3.78 |

0.20 |

|

75:25=3,0 |

4,25 |

НСl |

80:20 |

4.13 |

0,12 |

|

50:50=1,0 |

4,74 |

НСl |

55:45 |

4.66 |

0,08 |

|

50:50=1,0 |

4,74 |

NaOH |

45:55 |

4.82 |

0,08 |

|

25:75=0,33 |

5,21 |

NaOH |

20:80 |

5.33 |

0,12 |

|

15:85=0,18 |

5,48 |

NaOH |

10:90 |

5.68 |

0,20 |

|

10:90=0,11 |

5,68 |

NaOH |

5:95 |

6.01 |

0,33 |

|

6:94=0,063 |

5,93 |

NaOH |

1:99 |

6.73 |

0,80 |