- •Патофизиология как фундаментальная и интегративная наука и учебная дисциплина. Предмет и задачи патофизиологии.

- •Основные этапы развития патофизиологии. Роль отечественных и зарубежных ученых в развитии патофизиологии.

- •Основной метод патофизиологии. Этапы и фазы патофизиологического эксперимента.

- •Способы моделирования патологического процесса. Значение сравнительно-эволюционного метода в изучении патологических процессов и защитно-приспособительных реакций человека.

- •Норма, здоровье, переходные состояния организма между здоровьем и болезнью. Понятие о предболезни.

- •Понятие о патологическом процессе, патологической реакции, патологическом состоянии, типовом патологическом процессе.

- •Болезнетворные факторы внешней и внутренней среды. Значение социальных факторов в сохранении здоровья и возникновении болезней человека. Этиотропный принцип профилактики и терапии болезней.

- •Анализ некоторых концепций общей этиологии (монокаузализм, кондиционализм, конституциализм, психосоматическое направление и фрейдизм в медицине).

- •Алкоголизм, токсикомания, наркомания: характеристика понятий, виды, этиология, патогенез, проявления, последствия.

- •Единство структурных и функциональных изменений в патогенезе заболеваний

- •Причинно-следственные отношения, основное звено и принципы «порочного круга» в патогенезе болезней.

- •Роль специфического и неспецифического в патогенезе заболеваний. Первичные и вторичные повреждения.

- •Защитные, компенсаторные и восстановительные реакции организма. Механизмы выздоровления. Роль нервной и эндокринной систем в механизмах выздоровления. Патогенетические принципы терапии болезней.

- •Исходы болезней. Выздоровление полное и неполное. Ремиссия, рецидив, осложнения.

- •Умирание как стадийный процесс (преагония, агония, клиническая и биологическая смерть).

- •В агональном состоянии:

- •Методы оживления организма. Срочные мероприятия.

- •Хромосомные болезни. Этиология, патогенез.

- •Доминантные, рецессивные и сцепленные с полом наследственные болезни.

- •Основные механизмы развития наследственной патологии связаны с:

- •Гепато-церебральная дистрофия

- •Определение понятия «реактивность». Виды, формы и механизмы реактивности.

- •Резистентность организма к повреждению: пассивная и активная, первичная и вторичная, специфическая и неспецифическая. Взаимосвязь реактивности и резистентности.

- •Определение понятия «конституция организма». Классификация конституциональных типов. Влияние конституции на возникновение и развитие заболеваний.

- •Влияние на реактивность организма возраста, пола, состояния нервной, эндокринной, иммунной и других систем организма, а также факторов внешней среды.

- •Хронобиологические аспекты адаптации. Биоритмы и их роль в формировании патологической реактивности.

- •Иммунитет и его место в патологии. Иммунологическая толерантность. Виды и механизмы формирования.

- •Механизмы формирования иммунологической толерантности:

- •Первичные иммунодефициты

- •Понятие «аллергия». Этиология и общий патогенез аллергических реакций. Принципы патогенетической терапии аллергий.

- •Отличия иммунитета от аллергии. Биологический смысл аллергических реакций. Виды псевдоаллергических реакций, особенности их патогенеза.

- •Особенности патогенеза аллергической реакции реагинового типа.

- •Особенности патогенеза аллергической реакции цитотоксического типа.

- •Особенности патогенеза аллергической реакции иммунокомплексного типа.

- •Причины повреждения

- •Неспецифические изменения клеток при повреждении

- •Механизмы повреждения клеточных мембран и ферментов клетки. Особенности патогенеза свободнорадикального повреждения и гибели клетки.

- •Механизмы гипоксического повреждения и гибели клетки.

- •Последствия нарушений генетического аппарата клетки. Апоптоз, его значение в норме и патологии.

- •Этиология патогенез артериальной гиперемии. Виды, симптомы и значение артериальной гиперемии.

- •Этиология и патогенез ишемии. Виды ишемии. Признаки и последствия ишемии.

- •Венозная гиперемия, ее причины, механизмы развития, признаки. Последствия венозной гиперемии: патологические и защитно-компенсаторные.

- •Причины:

- •Ближайшие последствия:

- •Виды стаза. Причины и механизмы развития стаза.

- •Характеристика понятия «воспаление». Этиология воспаления. Основные компоненты патогенеза воспаления. Роль реактивности в развитии воспаления.

- •Этиология воспаления

- •Биологическое значение экссудации двояко.

- •Виды экссудата:

- •Механизмы краевого стояния и эмиграции лейкоцитов. Роль молекул адгезии и хемоаттрактантов в последовательности эмиграции и хемотаксиса лейкоцитов в очаг воспаления.

- •Виды фагоцитоза, механизмы и стадии фагоцитоза. Причины недостаточности фагоцитоза и их значение при воспалении.

- •Механизмы пролиферации и репарации в очаге воспаления.

- •Патогенетические особенности острого и хронического воспаления. Общие закономерности развития хронического воспаления.

- •Проявления хронического воспаления

- •Определение понятия «лихорадка». Инфекционная и неинфекционная лихорадка. Отличия лихорадки от гипертермии.

- •Виды пирогенов, их источники в организме. Механизмы действия пирогенов.

- •Механизм действия

- •Биологическое значение лихорадки. Понятие о пиротерапии. Принципы жаропонижающей терапии.

- •Этиология и патогенез сахарного диабета. Отдаленные последствия сахарного диабета, механизмы их развития.

- •Механизмы нарушения углеводного и других видов обмена при сахарном диабете.

- •Диабетические комы (кетоацидотическая, гиперосмолярная, лактацидотическая), их патогенетические особенности.

- •Патогенезы:

- •Причины и механизмы нарушения белкового обмена. Положительный и отрицательный азотистый баланс.

- •Причины нарушения белкового обмена:

- •Принципы классификации и основные формы дисгидрий.

- •Патогенетические факторы отеков (пусковые механизмы, основное звено, порочные круги). Защитная и патологическая роль отеков. Принципы патогенетической терапии отеков.

- •Виды общего ожирения. Причины и механизмы развития ожирения.

- •Этиология и патогенез атеросклероза.

- •Основные причины и механизмы нарушения ионного гомеостаза (соотношение натрия, калия, кальция, магния и микроэлементов в жидких средах и клетках организма).

- •Проявления

- •Методы устранения гипомагниемии

- •Понятие «опухолевый рост». Опухолевый атипизм; его виды. Этиология опухолей, общие свойства кацерогенов.

- •Патогенез опухолей. Современные представления о молекулярных механизмах канцерогенеза. Значение онкогенов, роль онкобелков в канцерогенезе.

- •Онкоген

- •Этапы канцерогенеза

- •Отличия злокачественных и доброкачественных опухолей:

- •Биологические особенности, характерные для злокачественных и доброкачественных опухолей:

- •Роль стресс-лимитирующей системы в развитии стресс-реакции.

- •Причины коллапса:

- •Механизмы коллапса:

- •Понятие «шок», критерии шока. Этиология шока. Пути генерализации при шоке. Значение исходного состояния и реактивных свойств организма для исхода шока.

- •Факторы, предрасполагающие к развитию шока:

- •Общий патогенез клеточного этапа развития шока. Критерии необратимых изменений при шоке. Патофизиологические основы терапии шока, коллапса, комы.

- •Причины и механизмы развития нейродистрофии. Влияние нейродистрофии на течение патологического процесса.

- •Типовые формы нейрогенных расстройств движения: параличи, парезы, гиперкинезы.

- •Патофизиология щитовидной и паращитовидных желез.

- •Кретинизм:

- •Патофизиология надпочечников.

- •Расстройства полового развития женского пола:

- •Расстройства полового развития мужского пола:

- •Сердечная недостаточность, ее виды. Этиология и патогенез.

- •Механизмы срочной и долговременной адаптации сердца к перегрузкам. Компенсаторная гиперфункция сердца.

- •Ишемическая болезнь сердца. Причины и механизмы развития. Инфаркт миокарда.

- •П. Нарушения проводимости

- •1) Увеличение числа сердечных сокращений до 90—160 (180) в минуту (укорочение интервалов r—r);

- •Стадии:

- •Причины и механизмы развития вторичных («симптоматических) артериальных гипертензий.

- •Симптоматические артериальные гипертензии

- •Этиология и патогенез постгеморрагических анемий.

- •Проявления

- •Этиология и патогенез гемолитических анемий.

- •Этиология и патогенез железодефицитных анемий. Понятие о сидероахрестических анемиях.

- •Виды эритроцитозов. Причины и механизмы их развития.

- •Виды лейкоцитозов. Причины и механизмы их развития.

- •Виды лейкопений. Причины и механизмы их развития.

- •Анемии. Принципы классификации анемии.

- •Виды лейкозов. Причины и механизмы их развития.

- •По количеству лейкоцитов в периферической крови (в. Демешек; цитируется по а.Ш. Зайчику и а.П. Чурилову, 2002) лейкозы на той или иной стадии течения квалифицируют как:

- •Основные нарушения гематокрита и объема циркулирующей крови.

- •Нарушения осмотической резистентности крови, скорости оседания эритроцитов и вязкости крови.

- •Виды и механизмы развития геморрагических диатезов.

- •Причины и механизмы развития предтромботических состояний. Понятие о тромбофилии.

- •Этиология и патогенез двс-синдрома. Понятие о тромбо-геморрагическом синдроме.

- •Роль лимфатической системы в патогенезе инфекционного процесса (сибирская язва).

- •Понятие «дыхательная недостаточность». Особенности патогенеза острой и хронической дыхательной недостаточности.

- •Патофизиологические формы дыхательной недостаточности. Особенности их патогенеза.

- •Этиология заболевания респираторного дистресс-синдрома

- •Синдромы нарушения кишечного пищеварения. Причины и механизмы их развития.

- •Определение «печеночная недостаточность». Виды. Этиология и патогенез.

- •Нарушения желчеобразования и желчевыделения. Виды и патогенез желтух.

- •Печеночная кома. Этиология. Патогенез.

- •Различают 2 основных вида печеночной комы:

- •При преренальной опн концентрация натрия в моче снижена в сравнении с нормой, а концентрация мочевины, креатинина и осмолярность повышена.

- •1) Инициальную (начальную), 2) олигоанурии, 3)нормализации диуреза и развития полиурии, 4) восстановления (выздоровления).

- •Причины и механизмы развития хронической почечной недостаточности.

- •Причины и механизмы развития нефротического синдрома.

-

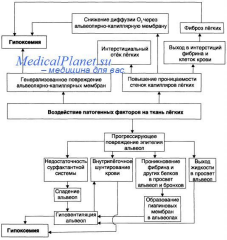

Патофизиологические формы дыхательной недостаточности. Особенности их патогенеза.

Формы дыхательной недостаточности

•

Гипоксемическая (паренхиматозная,

типа I) форма характеризуется снижением

парциального напряжения кислорода в

артериальной крови (гипоксемией).

![]() Основные

причины: нарушение диффузии газов через

альвеолярно-капиллярную мембрану

(наиболее частый фактор); расстройства

перфузии лёгких; нарушение

вентиляционно-перфузионных соотношений;

экзогенная гипоксия.

Основные

причины: нарушение диффузии газов через

альвеолярно-капиллярную мембрану

(наиболее частый фактор); расстройства

перфузии лёгких; нарушение

вентиляционно-перфузионных соотношений;

экзогенная гипоксия.

![]() Гипоксемическая

форма дыхательной недостаточности

возникает при тяжёлых поражениях

паренхимы лёгких (например, при

генерализованном инфицировании лёгочной

ткани, бронхитах и бронхиолитах, аспирации

жидкости, вдыхании токсичных газов,

отёке лёгких, шоке).

• Гиперкапническая

(гиповентиляционная, типа II) форма

характеризуется гипоксемией и

гиперкапнией.

Гипоксемическая

форма дыхательной недостаточности

возникает при тяжёлых поражениях

паренхимы лёгких (например, при

генерализованном инфицировании лёгочной

ткани, бронхитах и бронхиолитах, аспирации

жидкости, вдыхании токсичных газов,

отёке лёгких, шоке).

• Гиперкапническая

(гиповентиляционная, типа II) форма

характеризуется гипоксемией и

гиперкапнией.

![]() Основная

причина: альвеолярная

гиповентиляция.

Основная

причина: альвеолярная

гиповентиляция.

![]() Гиперкапническая

форма дыхательной недостаточности

возникает при бронхитах, бронхопневмониях,

бронхиальной астме, опухолях бронхов.

Гиперкапническая

форма дыхательной недостаточности

возникает при бронхитах, бронхопневмониях,

бронхиальной астме, опухолях бронхов.

• Смешанная форма дыхательная недостаточность. Характеризуется первичной гиперкапнией и гипоксемией. Основные причины: острые и хронические заболевания лёгких, ведущие к гиповентиляции обструктивного типа (например, бронхиты, бронхиальная астма, обструктивная эмфизема лёгких, бронхоэктатическая болезнь, пневмонии и абсцессы лёгких).

-

Респираторный дисстресс-синдром. Причины и механизмы развития.

Респираторным дистресс-синдромом называется патологическое состояние, во время легочной недостаточности, которое проявляется с особыми легочными изменениями. Это могут быть явления легочной недостаточности, некардиогенные отеки легких, коллапс альвеол. Несмотря на различия в этиологических симптомах, они влияют на легкие, и при этом вызывают повреждение структуры легких. Главным симптомом заболевания является гипоксемия. Это состояние, когда кровь не может обеспечить передвижение кислорода.

Этиология заболевания респираторного дистресс-синдрома

-

Современные представления об этиологии и патогенезе язвенной гастро-дуоденальной болезни. Особенности патогенеза симптоматических язв.

Язвенная болезнь - хроническое,

прогрессирующее заболевание,

характеризующееся образованием участков

деструкции слизистой оболочки желудка

или двенадцатиперстной кишки.

Язвенной

болезнью страдает до 5% взрослого

населения. Пик заболеваемости наблюдается

в возрасте 40-60 лет. Заболеваемость выше

у городских жителей, чем у

сельских.

ЭТИОЛОГИЯ

Причины язвенной

болезни окончательно не установлены.

Наибольшее значение в настоящее время

придают хроническому стрессу

(кортиковисцеральная теория) и

инфицированию микроорганизмом Helicobacter

pylori (инфекционная теория).

Факторы

риска

• Социальные факторы.

![]() Длительные

психические переутомления, чрезмерно

высокий темп жизни, особенно в

профессиональной сфере. Названные

факторы приводят к формированию

диффузного застойного возбуждения в

ядрах гипоталамуса, повышают тонические

влияния блуждающего нерва на ЖКТ.

Длительные

психические переутомления, чрезмерно

высокий темп жизни, особенно в

профессиональной сфере. Названные

факторы приводят к формированию

диффузного застойного возбуждения в

ядрах гипоталамуса, повышают тонические

влияния блуждающего нерва на ЖКТ.

![]() Курение.

Никотин обусловливает подавление

секреции защитных бикарбонатов, ускорение

транспорта содержимого желудка

в

двенадцатиперстную кишку, гиперсекрецию

пепсиногена; снижение тонуса сфинктера

привратника, что создаёт условия для

заброса кишечного содержимого и жёлчи

в желудок.

Курение.

Никотин обусловливает подавление

секреции защитных бикарбонатов, ускорение

транспорта содержимого желудка

в

двенадцатиперстную кишку, гиперсекрецию

пепсиногена; снижение тонуса сфинктера

привратника, что создаёт условия для

заброса кишечного содержимого и жёлчи

в желудок.

![]() Алкоголь.

Этанол раздражает слизистую оболочку,

стимулирует желудочную секрецию и

разрушает слизисто-бикарбонатный

барьер.

• Алиментарные факторы.

Алкоголь.

Этанол раздражает слизистую оболочку,

стимулирует желудочную секрецию и

разрушает слизисто-бикарбонатный

барьер.

• Алиментарные факторы.

![]() Частое

употребление мясной пищи, которая

стимулирует гиперсекрецию желудочного

сока.

Частое

употребление мясной пищи, которая

стимулирует гиперсекрецию желудочного

сока.

![]() Неупорядоченное,

нерегулярное, однообразное питание

(создающее условия для активации

желудочной секреции при небольшом

количестве принятой пищи).

Неупорядоченное,

нерегулярное, однообразное питание

(создающее условия для активации

желудочной секреции при небольшом

количестве принятой пищи).

![]() Употребление

в пищу больших количеств специй,

раздражающих веществ (например, горчицы,

уксуса, майонеза, слишком горячей или

холодной пищи, газированных жидкостей,

крепкого кофе).

• Физиологические

факторы.

Употребление

в пищу больших количеств специй,

раздражающих веществ (например, горчицы,

уксуса, майонеза, слишком горячей или

холодной пищи, газированных жидкостей,

крепкого кофе).

• Физиологические

факторы.

![]() Гиперацидные

состояния.

Гиперацидные

состояния.

![]() Гиперпродукция

гастрина, особенно натощак.

Гиперпродукция

гастрина, особенно натощак.

![]() Заброс

жёлчи в желудок (разрушает защитный

барьер слизистой оболочки и повреждает

её).

• Генетические факторы

(наследственная предрасположенность,

группа крови I).

• Инфекция. Доказана

этиологическая роль H. pylori в развитии

рецидивирующих язв желудка и

двенадцатиперстной кишки. Этот

микроорганизм выделяют почти у 90% больных

язвенной болезнью. H. pylori разрушает

слизисто-бикарбонатный барьер и

повреждает желудочный эпителий в

результате продукции гидролитических

ферментов и токсинов, развития воспаления

в инфицированной слизистой оболочке.

•

Лекарственные средства (известно,

что ацетилсалициловая кислота и другие

НПВС подавляют выработку защитных Пг;

глюко- и минералокортикоиды подавляют

образование слизи и угнетают регенерацию

слизистой оболочки желудка).

•

Патологическая импульсация из

поражённых внутренних органов при

хроническом холецистите, желчнокаменной

болезни и др.

ПАТОГЕНЕЗ

В основе

патогенеза язвенной болезни лежит

нарушение динамического равновесия

между факторами агрессии (соляная

кислота, спазм мышц желудка и кишечника,

ферменты желудочного и кишечного сока,

жёлчь, НПВС, H. pylori) и защиты слизистой

оболочки желудка (слизь, Пг, бикарбонаты,

механизмы местного ИБН, фосфолипиды,

регенерация эпителия).

В патогенезе

язвенной болезни желудка преимущественную

роль играет снижение эффективности

факторов защиты, а в развитии пептических

язв двенадцатиперстной кишки - активация

факторов агрессии.

Общие звенья

патогенеза язвенной болезни

•

Активация парасимпатической нервной

системы. Это ведёт к снижению выработки

слизи и бикарбоната, длительному спазму

мышц желудка и их ишемии, усилению

образования пепсина и соляной кислоты,

дискинезии двенадцатиперстной кишки

и дуоденогастральному рефлюксу.

•

Активация симпатической нервной

системы. Приводит к сужению просвета

артериол в стенке желудка и её ишемии;

генерации активных форм кислорода,

свободных радикалов, липопероксидов.

•

Гиперпродукция кортиколиберина.

Гиперкортицизм обусловливает усиление

секреции желудочного сока, подавление

образования слизи в желудке, ингибирование

регенерации слизистой оболочки

желудка.

ПРОЯВЛЕНИЯ

• Боль.

Заброс

жёлчи в желудок (разрушает защитный

барьер слизистой оболочки и повреждает

её).

• Генетические факторы

(наследственная предрасположенность,

группа крови I).

• Инфекция. Доказана

этиологическая роль H. pylori в развитии

рецидивирующих язв желудка и

двенадцатиперстной кишки. Этот

микроорганизм выделяют почти у 90% больных

язвенной болезнью. H. pylori разрушает

слизисто-бикарбонатный барьер и

повреждает желудочный эпителий в

результате продукции гидролитических

ферментов и токсинов, развития воспаления

в инфицированной слизистой оболочке.

•

Лекарственные средства (известно,

что ацетилсалициловая кислота и другие

НПВС подавляют выработку защитных Пг;

глюко- и минералокортикоиды подавляют

образование слизи и угнетают регенерацию

слизистой оболочки желудка).

•

Патологическая импульсация из

поражённых внутренних органов при

хроническом холецистите, желчнокаменной

болезни и др.

ПАТОГЕНЕЗ

В основе

патогенеза язвенной болезни лежит

нарушение динамического равновесия

между факторами агрессии (соляная

кислота, спазм мышц желудка и кишечника,

ферменты желудочного и кишечного сока,

жёлчь, НПВС, H. pylori) и защиты слизистой

оболочки желудка (слизь, Пг, бикарбонаты,

механизмы местного ИБН, фосфолипиды,

регенерация эпителия).

В патогенезе

язвенной болезни желудка преимущественную

роль играет снижение эффективности

факторов защиты, а в развитии пептических

язв двенадцатиперстной кишки - активация

факторов агрессии.

Общие звенья

патогенеза язвенной болезни

•

Активация парасимпатической нервной

системы. Это ведёт к снижению выработки

слизи и бикарбоната, длительному спазму

мышц желудка и их ишемии, усилению

образования пепсина и соляной кислоты,

дискинезии двенадцатиперстной кишки

и дуоденогастральному рефлюксу.

•

Активация симпатической нервной

системы. Приводит к сужению просвета

артериол в стенке желудка и её ишемии;

генерации активных форм кислорода,

свободных радикалов, липопероксидов.

•

Гиперпродукция кортиколиберина.

Гиперкортицизм обусловливает усиление

секреции желудочного сока, подавление

образования слизи в желудке, ингибирование

регенерации слизистой оболочки

желудка.

ПРОЯВЛЕНИЯ

• Боль.

![]() При

язвах желудка она локализуется в

эпигастральной области и возникает

через 15-60 мин после еды (ранние боли).

При

язвах желудка она локализуется в

эпигастральной области и возникает

через 15-60 мин после еды (ранние боли).

![]() При

язвенной болезни двенадцатиперстной

кишки боль локализуется в проекции

пилородуоденальной зоны и возникает

через 1,5-3 ч после приёма пищи (поздние),

натощак (голодные) и ночью (ночные боли).

На высоте боли может быть рвота, приносящая

облегчение. Приём пищи улучшает

состояние.

• Диспептические явления

(отрыжка воздухом, пищей, тошнота, изжога,

запоры).

• Астеновегетативные

проявления (снижение работоспособности,

слабость, тахикардия, артериальная

гипотензия).

• Желудочные язвы,

индуцированные приёмом НПВС, часто

бывают бессимптомными; они могут

дебютировать перфорацией или

кровотечением.

• Чередование

периодов ремиссии и обострения.

•

При дуоденальных язвах прослеживается

сезонность заболевания (весна и осень).

При

язвенной болезни двенадцатиперстной

кишки боль локализуется в проекции

пилородуоденальной зоны и возникает

через 1,5-3 ч после приёма пищи (поздние),

натощак (голодные) и ночью (ночные боли).

На высоте боли может быть рвота, приносящая

облегчение. Приём пищи улучшает

состояние.

• Диспептические явления

(отрыжка воздухом, пищей, тошнота, изжога,

запоры).

• Астеновегетативные

проявления (снижение работоспособности,

слабость, тахикардия, артериальная

гипотензия).

• Желудочные язвы,

индуцированные приёмом НПВС, часто

бывают бессимптомными; они могут

дебютировать перфорацией или

кровотечением.

• Чередование

периодов ремиссии и обострения.

•

При дуоденальных язвах прослеживается

сезонность заболевания (весна и осень).