- •Тема 1. Антени та розповсюдження радіохвиль. Заняття 1. Розповсюдження радіохвиль.

- •1.Курс «Військово-технічна підготовка».

- •2. Випромінювання електромагнітної енергії.

- •Период, частота и амплитуда колебаний

- •Звуковые колебания

- •Электромагнитные волны.

- •3. Класифікація діапазонів радіочастот і радіохвиль.

- •4. Основні фізичні властивості радіохвиль.

- •5. Умови поширення радіохвиль різних діапазонів, вплив ядерних вибухів на поширення радіохвиль. Свойства радиоволн.

- •Умови поширення радіохвиль.

5. Умови поширення радіохвиль різних діапазонів, вплив ядерних вибухів на поширення радіохвиль. Свойства радиоволн.

Дифракция волн (лат. diffractus — буквально разломанный, переломанный) — явление, которое можно рассматривать как отклонение от законов геометрической оптики при распространении волн.

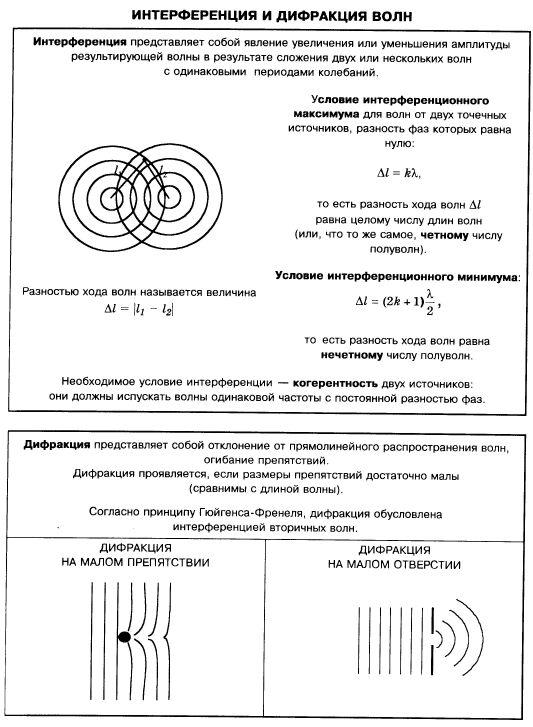

Дифракция представляет собой отклонение от прямолинейного распространения волн, огибание препятствий. Дифракция появляется, если размеры препятствий достаточно малы (сравнимы с длинной волны).

а б

Рисунок 5.12 – Дифракция

а) дифракция на малом препятствии б) дифракция на малом отверстии

Дифракция заключается в огибании волной препятствия, размеры которого соизмеримы с длиной волны. Встречая на своем пути различные препятствия (горы, леса), поверхностные радиоволны огибают их. Такое явление называется дифракцией. При дифракции радиоволны отражаются от препятствия и частично поглощаются.

Рис. 10. ДИФРАКЦИЯ ЗВУКОВЫХ ВОЛН на отверстии. Слева - длина волны звука намного больше диаметра отверстия, волновой фронт за отверстием имеет вид полусферы; справа - длина волны звука значительно меньше диаметра отверстия, волна почти не расходится в стороны.

Дифракция тесно связана с явлением интерференции. Более того, само явление дифракции зачастую трактуют как частный случай интерференции (интерференция вторичных волн).

Дифракция волн наблюдается независимо от их природы и может проявляться:

- в преобразовании пространственной структуры волн. В одних случаях такое преобразование можно рассматривать как «огибание» волнами препятствий, в других случаях — как расширение угла распространения волновых пучков или их отклонение в определенном направлении;

- в разложении волн по их частотному спектру;

- в преобразовании поляризации волн;

- в изменении фазовой структуры волн.

Дифракционные эффекты зависят от соотношения между длиной волны и характерным размером неоднородностей среды либо неоднородностей структуры самой волны. Наиболее сильно они проявляются при размерах неоднородностей сравнимых с длиной волны. При размерах неоднородностей существенно превышающих длину волны (на 3-4 порядка и более), явлением дифракции, как правило, можно пренебречь. В последнем случае распространение волн с высокой степенью точности описывается законами геометрической оптики. С другой стороны, если размер неоднородностей среды много меньше длины волны, то в таком случае вместо дифракции часто говорят о явлении рассеяния волн.

При распространении радиоволн в более плотных слоях атмосферы проявляется эффект преломления радиоволн из-за неоднородности слоев атмосферы. Плавное отклонение луча от прямолинейного пути его распространения называется рефракцией. Радиоволны, проникая в более плотные слои, уменьшают свою скорость и, наоборот, выходя из плотных слоев, увеличивают ее. В результате радиолуч отклоняется от прямолинейного участка либо выпуклостью вверх, огибая землю, либо выпуклостью вниз, удаляясь от земной поверхности. Дальность действия РЛС при этом соответственно либо возрастает, либо уменьшается.

Рефракция радиоволн - явление преломления радиоволн в атмосфере вследствие уменьшения плотности воздуха с высотой, которая приводит к увеличению дальности распространения поверхностной радиоволны. При некоторых особых состояниях атмосферы, когда плотность воздуха уменьшается с высотой быстрее, чем в нормальной атмосфере, может образоваться атмосферный волновод (суперрефракция), по которому поверхностная волна распространяется несколько дальше, чем при нормальной рефракции.

Особый интерес представляет явление критической рефракции или сверхрефракции, когда кривизна луча равна или больше кривизны земного шара. При таком распространении радиоволн дальность их действия превосходит во много раз дальность прямой видимости. В технике этот случай распространения радиоволн называют волноводным. Наблюдения подтверждают возможность достаточно устойчивого приема УКВ на расстояниях, доходящих до 1000 км.

Интерференция волн — наложение волн, при котором происходит их взаимное усиление в одних точках пространства и ослабление – в других. Результат интерференции зависит от разности фаз накладывающихся волн.

Интерферировать могут только волны, имеющие одинаковую частоту, в которых колебания совершаются вдоль одного и того же направления (т. е. когерентные волны).

Рисунок 5.14 – Интерференция волн

На рис. 5.14 (I) показан случай, когда одинаковые по длине волны А и В таких двух луча как бы налагаются друг на друга, совпадая началом и концом волны. Такие два луча дают увеличенную яркость.

На рис. 5.14 (II) показан второй случай, когда волны А и В как бы направлены друг против друга. Если проследить одинаково расположенные точки этих волн (например высшие точки верхних гребешков каждой волны), то видно, что они взаимно смещены на половину длины волны. Волны как бы уничтожают друг друга.

Для образования устойчивой интерференционной картины необходимо, чтобы источники волн имели одинаковую частоту, и разность фаз их колебания была постоянной. Источники, удовлетворяющие этому условию, называются когерентными (от латинского слова cohaereus – взаимосвязанный). Волны таких источников также называются когерентными.

Рисунок 5.15 –Когерентные волны

Где, S1 и S2 - источник волн с одинаковой начальной фазой φ0

X1 и X2 - геометрический ход лучей 1 и 2

У1 = X1n1 У2= X2n2 - оптический ход лучай 1 и 2

Фаза луча 1 в точке В:

Фаза луча 2 в точке В:

Разность фаз лучей, интерфирирующих в точке В:

Волны, имеющие одинаковую частоту, в которых колебания совершаются вдоль одного и того же направления называются когерентными.

Волны называются когерентными, если разность фаз возбуждаемых волнами колебаний, остается постоянной во времени.

Рисунок 5.16 – Условие максимума

Амплитуда колебания в точке В равна сумме амплитуд:

Рисунок 5.17 – Условие минимума

Амплитуда колебания в точке В равна разности амплитуд:

Для образования устойчивой интерференционной картины необходимо, чтобы источники волн имели одинаковую частоту, и разность фаз их колебания была постоянной. Источники, удовлетворяющие этому условию, называются когерентными (от латинского слова cohaereus – взаимосвязанный). Волны таких источников также называются когерентными.

Когерентность волн бывает временной и пространственной.

Источники, у которых разность фаз остается постоянной, называются когерентными. Наиболее простой способ создать когерентные источники – это использовать реальный источник и его изображение. Реальные источники практически не могут быть когерентными.

Согласованность волн, которая заключается в том, что разность фаз остается неизменной с течением времени для любой точки пространства называется временной когерентностью.

Рисунок 5.18 – Временная когерентность

![]()

Где,

ά - начальная фаза колебаний

δ - сдвиг фазы

r - расстояние в направлении движения

k - волновое число

Возможность наблюдать интерференцию когерентных волн от протяжённых источников приводит к понятию пространственной когерентности электромагнитных волн.

Рисунок 5.19 – Пространственная когерентность

Интерференция бывает стационарной и нестационарной. Стационарную интерференционную картину могут давать только когерентные волны. Например, две сферические волны на поверхности воды, распространяющиеся от двух когерентных точечных источников, при интерференции дадут результирующую волну. Фронтом результирующей волны будет сфера.

При интерференции волн не происходит сложения их энергий. Интерференция волн приводит к перераспределению энергии колебаний между различными близко расположенными частицами среды. Это не противоречит закону сохранения энергии потому, что в среднем, для большой области пространства, энергия результирующей волны равна сумме энергий интерферирующих волн.

При наложении некогерентных волн средняя величина квадрата амплитуды результирующей волны равна сумме квадратов амплитуд накладывающихся волн. Энергия результирующих колебаний каждой точки среды равна сумме энергий ее колебаний, обусловленных всеми некогерентными волнами в отдельности.