gurtov

.pdf

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

13.2. Твердотельные приборы на SiC |

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

Iпр, А |

|

|

|

|

I |

, мкА |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

обр |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2Д216(А,Б) |

|

|

|

105 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2Д216(А,Б) |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10 |

|

|

+125°С +25°С –60°С |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

+175°С |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

9 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

104 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

8 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

103 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

7 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

+125°С |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

102 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

+25°С |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10–1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

–60°С |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10–2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Uпр, В |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

100 Uобр /Uобр,макс, % |

||||||||||||||||||||||

|

0,6 0,8 1,0 1,2 |

|

|

|

0 |

25 |

50 |

75 |

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

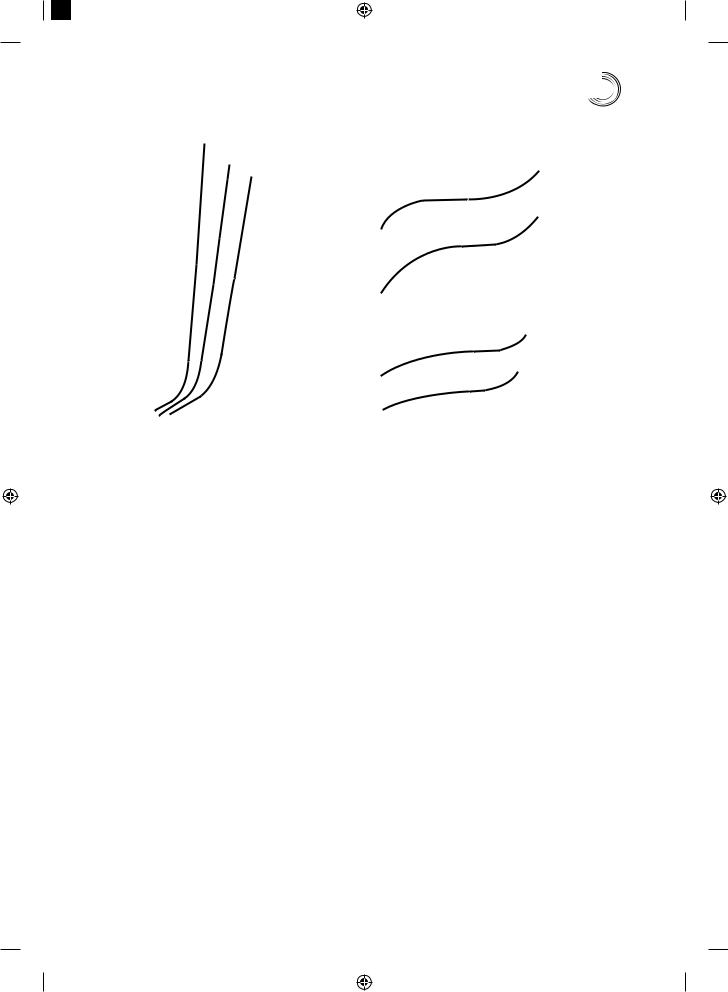

Рис. 13.2. Вольт-амперные характеристики кремниевого диода 2Д216 при различных температурах [77, 80]:

а) при прямом смещении; б) при обратном смещении

13.2. Твердотельные приборы на SiC

Карбид кремния — бинарное полупроводниковое соединение с большой шириной запрещенной зоны 2,8—3,1 эВ в зависимости от модификации. Модификаций карбида кремния насчитывается около 170, но только две из них 4H-SiC и 6H-SiC применяются при производстве полупроводниковых приборов. Карбид кремния является третьим по твердости веществом после алмаза. Материал устойчив к окислению вплоть до температур 1400 °C. При комнатной температуре SiC не взаимодействует ни с какими кислотами. Эти свойства обуславливают технологические трудности при создании приборов твердотельной электроники на его основе.

Вто же время приборы на основе карбида кремния способны функционировать при высоких температурах вплоть до 600°C, обладают стабильностью электрических характеристик при воздействии температуры и времени. SiC имеет теплопроводность

в3 раза больше, чем у Si, и в 10 раз больше, чем у GaAs, устойчив к воздействию радиации. Эти качества определяют перспективность этого материала для приборов твердотельной электроники.

Внастоящее время разработаны и производятся на основе карбида кремния мощные высоковольтные диоды Шоттки, мощные ВЧ- и СВЧ-транзисторы и светодиоды повышенной светоотдачи. Все эти приборы показывают стабильные характеристики при экстремальных температурах.

На рис. 13.3 приведены типичные вольт-амперные характеристики мощного диода Шоттки на основе карбида кремния 4H-SiC при различных температурах. Для диода Шоттки прямой ток составляет 10 А и обратное напряжение 600 В.

Gurtov.indd 353 |

17.11.2005 12:29:25 |

ГЛАВА 14

МИКРОМИНИАТЮРИЗАЦИЯ

И ПРИБОРЫ

НАНОЭЛЕКТРОНИКИ

Для классических компьютеров исключительно важной является проблема уменьшения рассеиваемой энергии в процессе вычислительных операций. Как уже отмечалось выше, МДП-полевые транзисторы с изолированным затвором не расходуют входную мощность при управлении током во вторичной цепи. В этом их принципиальное отличие от биполярных транзисторов и основное преимущество для повышения степени упаковки и интеграции при конструировании сверхбольших интегральных схем (СБИС).

Кроме этого, оказывается, что, используя пару комплементарных (дополняющих) p- и n-канальных МДП-транзисторов, можно практически свести к нулю и рассеиваемую выходную мощность. Действительно, для последовательно соединенных КМОПтранзисторов при подаче напряжения в активном режиме один из них всегда открыт,

адругой — закрыт. Поэтому ток в выходной цепи в статическом режиме не протекает,

амощность выделяется только при переключениях транзисторов из одного состояния в другое. На рис. 14.1 приведена типичная топология инвертора на КМОП полевых транзисторах и схема, поясняющая его работу.

a |

Vпит |

Vвх |

|

Vвых |

|

Vвх |

|

|

S |

G |

D |

|

D |

G |

S |

|

p+ |

n |

p+ |

SiO2 |

n+ |

p |

n+ |

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

p– |

|

|

|

|

|

|

|

p+-подложка |

|

|

|

б |

|

|

|

|

|

Vпит |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Vвх |

|

|

|

G |

S |

|

|

|

|

t |

p-МОП |

|

||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

D |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Vвых |

|

|

Vвх |

|

D |

Vвых |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

t |

G |

n-МОП |

|

|

|

|

|

S |

|

||

|

iD |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

t |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 14.1. Разрез инвертора на КМОП-полевых транзисторах (а) и принципиальная схема, поясняющая его работу (б) [15, 44]

Gurtov.indd 357 |

17.11.2005 12:29:26 |

Глава 14. Микроминиатюризация и приборы наноэлектроники

Это качество КМОП-транзисторов — низкие значения потребляемой входной и выходной мощности — является одним из главных преимуществ полевых транзисторов по сравнению с биполярными транзисторами.

14.1. Микроминиатюризация МДП-приборов

Полевые приборы со структурой металл – диэлектрик – полупроводник в силу универсальности характеристик нашли широкое применение в интегральных схемах (ИС). Одна из основных задач микроэлектроники заключается в повышении степени интеграции и быстродействия интегральных схем. Для ИС на МДП-приборах благодаря чрезвычайно гибкой технологии их изготовления эта задача решается несколькими путями. В основе одного из подходов лежит принцип двойной диффузии. Эта технология получила название КМОП-технологии, когда структура имеет планарный характер, и V-МОП-технологии, когда структура транзистора имеет вертикальный характер. Другой подход связан с пропорциональной микроминиатюризацией обычного планарного МДП-транзистора и получил название высококачественной, или H-МОП-технологии.

Согласно основным положениям модели пропорциональной микроминиатюризации, при уменьшении длины канала в N раз для сохранения тех же характеристик транзистора другие его параметры (толщина окисла, ширина канала, напряжение питания) необходимо уменьшить в N раз, а концентрацию легирующей примеси в подложке увеличить в N раз. Действительно, при таком изменении, как следует из формулы (6.8), величина порогового напряжения VT и величина проводимости канала практически не изменяются. Быстродействие, определяемое временем пролета носителей через канал, согласно (6.31), возрастет в N раз, ток канала уменьшится в N раз, рассеиваемая мощность уменьшится в N 2 раз. В табл. 14.1 приведена динамика изменения основных параметров МДП-приборов, проявляющаяся при пропорциональной микроминиатюризации.

Таблица 14.1. Эволюция размеров и параметров МДП-приборов

Параметры прибора (схемы) |

n-МОП с обогащенной нагрузкой, 1972 |

МОП, 1980 |

1989 |

2000 |

Коэффициент изменения |

||

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

Длина канала L, мкм |

|

|

6 |

2 |

1—0,6 |

0,13 |

N –1 |

Поперечная диффузия L , мкм |

1,4 |

0,4 |

|

|

N –1 |

||

|

D |

|

|

|

|

|

|

Глубина p-n-переходов x , мкм |

2,0 |

0,8 |

|

0,07—0,13 |

N –1 |

||

|

B |

|

|

|

|

|

|

Толщина затворного окисла |

120 |

40 |

20 |

10 |

N –1 |

||

dox, нм |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

Напряжение питания V |

пит |

, В |

4—15 |

2—4 |

|

|

N –1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Минимальная задержка |

|

12-15 |

0,5 |

|

|

N –1 |

|

вентиля r, нс |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Мощность на вентиль Р, мВт |

1,5 |

0,4 |

|

|

N –2 |

||

Количество транзисторов |

2,5 тыс. |

80 тыс. |

1,2 млн |

42 млн |

N –2 |

||

в процессоре Intel |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Gurtov.indd 358 |

17.11.2005 12:29:27 |

Глава 14. Микроминиатюризация и приборы наноэлектроники

На рис. 14.2 показана в полулогарифмическом масштабе эволюция размеров МДП-транзистора и длины его канала. Обращает внимание на себя тот факт, что принципы пропорциональной микроминиатюризации позволили вплотную придвинуться к размерам базового элемента интегральных схем, ниже которых находится предел, обусловленный физическими ограничениями [3, 13].

Опыт разработки МДП-транзисторов с длинами канала 0,25—0,1 мкм показывает, что в таких приборах резко нарастает количество новых физических явлений, в том числе и квантовых. Принцип пропорциональной микроминиатюризации при этих значениях линейных размеров уже перестает работать.

14.2. Физические явления, ограничивающие микроминиатюризацию

Анализ показывает, что наряду с тенденцией уменьшения геометрических размеров каждого элемента в схемах проявляется тенденция к увеличению числа элементов в схеме. Если в начале 1960-х годов число элементов в схеме составляло десятки, то в начале 2000-х годов число элементов в схеме составляет сотни миллионов. Обращает на себя внимание тот факт, что в настоящее время плотность упаковки приближается к пределу, обусловленному физическими ограничениями [3, 13, 30].

Проблемы, связанные с физическими ограничениями микроминиатюризации, требуют рассмотрения основных физических явлений, которые запрещают дальнейшее уменьшениелинейныхгеометрическихразмеровтранзисторов,напряженийитоковтранзистора,ограничиваютегобыстродействиеиплотностьупаковки.В табл. 14.3перечислены предельно допустимые значения параметров и основные физические ограничения.

Таблица 14.3. Физические ограничения микроминиатюризации

Величина параметра |

Физическое ограничение |

|

|

Минимальная величина одного элемента |

Статистические флуктуации легирования |

(100×100) нм |

подложки, разрешение фоторезиста, |

|

космические лучи и радиоактивность, |

|

конечная ширина p-n-перехода |

Минимальная толщина подзатворного |

Туннельные токи через подзатворный |

изолятора 50 Å |

диэлектрик из затвора в канал |

Минимальное напряжение питания 0,025 В |

Тепловой потенциал kT/q |

Минимальная плотность тока 10–6 А/см2 |

Дискретность заряда электрона, |

|

флуктуации встроенного заряда |

Минимальная мощность 10–12 Вт/элемент |

Шумы, тепловая энергия, |

при f = 1 кГц |

диэлектрическая постоянная |

Предельное быстродействие 0,03 нс |

Скорость света |

Максимальное напряжение питания |

Пробой подзатворного диэлектрика, |

|

смыкание областей истока и стока |

Максимальное легирование подложки |

Туннельный пробой p-n-перехода стока |

Максимальная плотность тока |

Электромиграция, падение напряжения |

|

на паразитных сопротивлениях контактов |

Максимальная мощность |

Теплопроводность подложки и |

|

компонентов схемы |

Количество элементов на кристалл 108 |

Совокупность всех ранее перечисленных |

|

ограничений |

Gurtov.indd 360 |

17.11.2005 12:29:27 |

14.2. Физические явления, ограничивающие микроминиатюризацию

Минимальную длину канала ограничивает эффект, связанный со смыканием областей истока и стока при приложении напряжения к стоку VDS. Поскольку ширина lоб p-n-перехода, смещенного в обратном направлении, равна

|

|

2εsε0 (2ϕ0 |

+VDS ) |

1 |

|

|

|

lоб |

2 |

|

|

||||

= |

|

|

|

, |

(14.1) |

||

qNA |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

то минимальная длина канала должна быть больше удвоенной ширины p-n-перехода Lmin > 2lоб и быть прямо пропорциональна корню квадратному от напряжения питания и обратно пропорциональна корню квадратному от уровня легирования подложки.

На рис. 14.3 приведена зависимость Lmin от концентрации легирующей примеси NA, толщины окисла dox и напряжения питания Vпит, рассчитанная по (14.1). Отсюда видно, что при толщине окисла dox = 100 Å и концентрации акцепторов NA = 1017 см–3 возможно создание МОП-транзистора с длиной канала L = 0,4 мкм при напряжении питания 1—2 В. Дальнейшее увеличение легирующей концентрации в подложке может привести к туннельному пробою p+-n+-перехода.

L, мкм |

|

|

|

|

|

|

500 |

|

|

1,00 |

|

dOX = 400 Å |

3·1016, см–3 |

|

|

300 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

200 |

5·1016 |

|

|

100 |

1·1017 |

|

|

|

0,10 |

|

|

L |

|

|

|

|

|

|

|

|

S |

|

D |

0,01 |

|

|

|

|

0 |

|

4 |

8 |

12 |

|

|

|

|

VDS, B |

Рис. 14.3. Минимальная длина канала L, определяемая физическими ог- |

||||

раничениями в зависимости от напряжения питания, толщины |

||||

окисла и уровня легирования |

|

|

||

На рис. 14.4 показана зависимость напряжения пробоя такого перехода от легирующей концентрации в подложке.

Минимальную толщину подзатворного диэлектрика ограничивает сквозной ток через диэлектрик затвора. Считая ток туннельным и используя для тока выражение Фаулера – Нордгейма для туннелирования через треугольный потенциальный барьер, получаем, что для толщины dox > 50 Å плотность тока пренебрежимо мала. Предельное

Gurtov.indd 361 |

17.11.2005 12:29:28 |

Глава 14. Микроминиатюризация и приборы наноэлектроники

быстродействие определяется временем пролета носителей через канал при длине канала L = 1 мкм, скорости дрейфа, равной скорости света, и составляет τ = 0,03 нс. Очевидно, что минимальное напряжение питания не может быть менее kT/q из-за флуктуаций тепловой энергии.

NA, см–3

1020

1019 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

туннельный |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

пробой |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

1018 |

|

|

|

|

|

|

|

|

500 A/см2 |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5 A/см2 |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

0,05 |

|

A/см |

2 |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

лавинный |

|

|

|

|

|||||||||

1017 |

|

|

пробой |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1016 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10 12 VDS, B |

||||||||

0 |

2 |

4 |

6 |

8 |

|||||||||||

Рис. 14.4. Зависимость напряжения пробоя p-n+-перехода стока от концентрации легирующей примеси в подложке NA [30]

14.3.Приборы наноэлектроники для квантовых компьютеров

Впредыдущем разделе отмечалось, что существующие физические ограничения на микроминиатюризацию полевых и биполярных приборов с использованием p-n-переходов являются серьезным препятствием на пути развития традиционной микроэлектроники и, как следствие, вычислительной техники, базирующейся на принципах булевой алгебры. Современная технология на базе оптической, электронной и рентгеновской литографии, сфокусированных ионных пучков позволяет получать структуры с планарными размерами менее 100 нм, а методы молекулярной эпитаксии обеспечивают уверенный контроль по составу и толщине слоев в 1—10 нм. Переход к другой элементной базе дает возможность продвижения в область малых горизонтальных размеров, вплоть до структур, построенных из отдельных атомов или молекул на основе методов нанотехнологии с использованием сканирующего туннельного микроскопа (СТМ) совместно с методами химического синтеза и молекулярной биологии [3, 13].

Эти методы позволили приступить к реализации устройств наноэлектроники и молекулярной электроники, таких как квантовые точки, квантовые нити, одноэлектронные транзисторы. В то же время компьютеры при этом продолжают оставаться классическими, несмотря на то что построены на принципиальных квантовых уст-

Gurtov.indd 362 |

17.11.2005 12:29:28 |