- •ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

- •Введение. Основные задачи и значение инженерной геологии

- •Глава 1. Основные сведения о Земле

- •§ 1. Происхождение Земли

- •§ 2. Форма, масса и плотность Земли

- •§ 3. Строение Земли

- •ЧАСТЬ II. МИНЕРАЛЫ И ГОРНЫЕ ПОРОДЫ

- •§ 1.3. Метаморфические процессы минералообразования

- •§ 2. Строение минералов

- •§ 3. Химический состав минералов

- •§ 5. Классификация и распространенность минералов

- •§ 1. Структура и текстура горной породы

- •§ 2. Магматические горные породы

- •§ 3. Осадочные горные породы

- •§4. Метаморфические горные породы

- •ЧАСТЬ III. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕКТОНИКЕ

- •§ 1. Колебательные движения земной коры

- •§ 2. Складчатые и разрывные движения

- •§ 3. Ненарушенное и нарушенное залегание горных пород

- •§ 1. Трещиноватость горных пород

- •§ 2. Геометрические элементы тектонических разрывов

- •ЧАСТЬ IV. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ЗЕМЛИ

- •ЧАСТЬ V. ГРУНТОВЕДЕНИЕ

- •ЧАСТЬ VI. ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

- •Глава 1. Виды подземных вод

- •Глава 2. Химический состав подземных вод

- •Глава 3. Законы движения подземных вод

- •§ 1. Связь расхода и напора подземного потока

- •§ 2. Общие условия движения подземных вод

- •§ 3. Методы определения коэффициента фильтрации

- •Глава 4. Воздействие подземных вод на горные породы и грунты

- •§ 1. Гидростатическое и гидродинамическое давление в нескальных грунтах

- •§ 2. Явление плывунности

- •ЧАСТЬ VII. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

- •Глава 1. Выветривание и связанные с ним явления

- •§ 1. Виды выветривания

- •§ 2. Меры борьбы с процессами выветривания

- •§ 3. Геологическая деятельность ветра

- •Глава 2. Геологическая деятельность атмосферных и поверхностных вод

- •§ 1. Виды речных долин и русловых отложений

- •§ 2. Методы борьбы с негативными последствиями геологической деятельности атмосферных и поверхностных вод

- •§ 1. Ледники, моря и озера. Защита берегов

- •§ 2. Неблагоприятные процессы и явления, возникающие на искусственных водохранилищах и меры борьбы с ними

- •Глава 4. Суффозия механическая и химическая. Плывуны. Методы борьбы с суффозией и плывунами

- •§ 1. Суффозия механическая и химическая

- •§ 2. Методы борьбы с суффозией и плывунами

- •Глава 5. Движение грунтов на склонах и откосах. Меры предупреждения и борьбы с оползнями

- •§ 1. Движение грунтов на склонах и откосах

- •§ 2. Меры предупреждения и борьба с оползнями

- •Глава 6. Процессы и явления, связанные с промерзанием и оттаиванием грунтов

- •Глава 7. Просадочные явления

- •Глава 8. Процессы и явления, возникающие в грунтах под сооружениями

- •ЧАСТЬ VIII. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

- •Глава 1. Стадии проектирования

- •Глава 2. Методы инженерно-геологических исследований

- •Глава 3. Инженерно-геологические исследования для гидротехнического строительства

- •БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- •СОДЕРЖАНИЕ

92

материалом, содержащим CaCO3, например – бетон, горные породы и минералы(известняк, кальцит) происходитрастворениеCaCO3. Тачасть свободнойуглекислоты, котораярасходуетсянаэтуреакцию, называется

агрессивной углекислотой.

Содержание сульфат – иона SO42- в количестве свыше 200мг/л,

делает воду агрессивной по отношению к бетону (сульфатная агрессивность). Впорахбетонаобразуютсякристаллыгипса(CaSO4.2H2O) илитак называемойцементной бациллы (сульфоалюминий кальция) из извести, входящей в состав бетона. При образовании (росте) этих кристаллов бетонразрушается, таккакихобъембольшеобъемапервоначальногоматериала соответственно в 2 и 2,5 раза.

Наличиеорганическихсоединений, вкус, цветитакдалее– оп-

ределяется для питьевой и технической воды.

Глава 3. Законы движения подземных вод

Большинствозадачинженернойгеологии(гидрогеологии), связано снеобходимостьюустановитьстепеньводоносноститогоилииногопласта (горизонта).

Введем понятие расход потока (или его дебит): расходом (дебитом) потоканазываетсяобъемводы, проходящийчерезнекотороесече-

ние в единицу времени. Единицы измерения величины дебита: л/сек, м3/сек.

q = w v ,

где w – площадь сечения пласта;

v – скорость фильтрации (по всему сечению пласта).

Очевидно, что скорость v не является истинной, поскольку мы ее отнесли ко всему сечению пласта, а вода течет только по пустотам (порам) между частицами грунта.

Истинная скорость потока

v0 = nv ,

где n – пористость; при этом vo всегда больше, чемv.

§ 1. Связь расхода и напора подземного потока

Рассмотримгидравлическийрежимнапорногоподземногопотока.

93

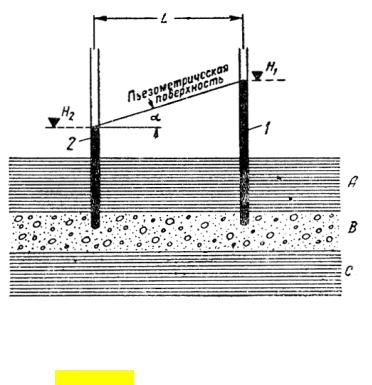

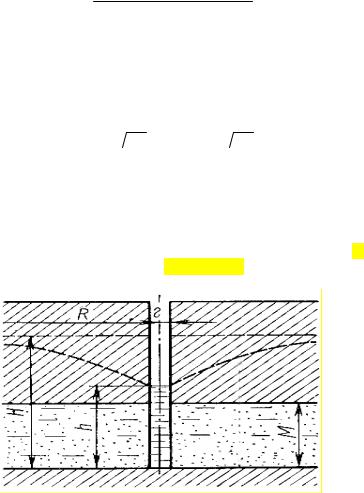

Рис. 6.10. Гидравлические элементы напорного подземного потока.

Поток движется в водоносном пласте В (сложенном песчаногравийнымгрунтом), перекрытомиподстилающимсяводоупорнымипластами А и С (см. рис. 6.10). На расстоянии L друг от друга в водоносный пластзаложенытрубы(напрактикеэтообычнобуровыескважины). Эти трубы называются пьезометрическими или просто пьезометрами. Под напоромводазаполняеттрубыиподнимаетсянанекоторуювысоту(уровень) Н1 и Н2; эти уровни называются пьезометрическими.

Действующий напор Н = Н1 - Н2 (очевидно, что при Н1 = Н2

движения воды не будет).

Расход q зависит от отношения действующего напора Н к длине пласта (пути фильтрации L).

Это отношение HL =j – гидравлический градиент (в

рассматриваемых на рис.6.10 условиях, j = tg α).

Такимобразом, градиентj повеличинесовпадаетсуклономпьезометрическойповерхности водоносного пласта (α – уклон пьезометриче-

ской поверхности).

94

Вприродныхусловиях, гидравлическийградиентподлинепласта постоянноменяется, чтосвязаносизменениямиуклона, шириныпласта, водопроницаемости грунта на разных участках пласта и др.

§2. Общие условия движения подземных вод

ВXIX векефранцузскийученыйДарсиопытнымпутемустановилзависимостьскоростифильтрационного потокаотгидравлическогоградиента; с тех пор этот закон носит имя Закон Дарси:

v = k . j,

где k (или kф) – коэффициент фильтрации (показатель, который характеризует водопроницаемость породы и зависит от ее пористости).

vо kф =n . j ,

где vо – истинная скорость потока.

ВыражениеДарсиотвечаетмедленномуиспокойномуструйчатому движению воды в грунте – ламинарноедвижение. Когда частицы жидкости при движении отрываются от ее основной массы и начинают двигатьсяпоразнымтраекториям, сталкиваясьмеждусобой, такоедвижение называется турбулентное или вихревое.

Переходизламинарногодвижениявтурбулентноезависитотскорости частиц жидкости. В порах нескальных грунтов вода движется по ламинарному типу, в трещинах скальных пород движение воды может происходитькаквламинарном, такивтурбулентномрежиме. Вформуле v= k . j при j = 1; v = k, тоестьводопроницаемостьгрунтаравнаскорости потока в данном грунте при градиенте j = 1, что соответствует уклону пьезометрической поверхности α=45о.

Итак, как уже сказано выше, закон Дарси отвечает ламинарному движениюпотока. Онприменимдляглинистых, песчаныхимелкообломочных грунтов. В крупнообломочных грунтах (галечниках), а также в трещинахикарстовыхполостяхвгорныхпородах, привысокихзначенияхгидравлическогоградиента, а, следовательно, искоростифильтрации, наблюдается турбулентное движение потока.

Существуетпонятиекритическойскоростиvкр движенияпотока, прикоторойзаконДарсинарушается: vкр ≈400м/сут. Этооченьвысокая скорость, которая в природе в мелкообломочных грунтах встречается крайне редко. Например, для крупнозернистого песка, для достижения критической скоростипотока при пористости n=0,4, истинная скорость vо должна составлять не менее 1000м/сут.

95

Длятурбулентногопотокавместолинейнойзависимостискорости от градиента применяется формула Краснопольского: v = k j .

Вприродныхусловияхгидравлическийградиентj измеряетсядолямиединицы, поэтомуизвлечениекорняизнеговедеткрезкомуувеличению величины скорости потока v.

Для переходного режима (от ламинарного к турбулентному), используют зависимость Смрекера:

v = km j ,

где m =1÷2 (1 – ламинарный режим, 2 – турбулентный режим).

Итак, первоначальнаяформуларасхода(дебита) q = wv выглядит: - для ламинарного режима q = wkj ;

- для турбулентного режима q = wk j ; - для переходного режима q = wk m j .

Из формул следует, что для установления расхода некоторого водоносногопластамыдолжнызнатьплощадьсеченияпотока, коэффициентфильтрациипороды(какпоказательееводопроницаемости) идействующий в данном сечении гидравлический градиент.

Площадьсеченияпотокаопределяетсягеометрическимиформами иразмерамипласта. Гидравлическийградиентвинтересующемнассечении устанавливаем по замерам двух пьезометрических уровней для напорногопотокаилипозамерамвдвухсмежныхколодцахилискважинах длябезнапорногопотокагрунтовыхвод. Коэффициентфильтрацииопределяется различными методами.

Дляудобстварасчетоввместополногорасхода q частоиспользуетсяудельныйрасход(дебит) q - расходчерезединицуплощади; чис-

ленно q = v . Следовательно: |

|

- для ламинарного режима |

q = kj ; |

- для турбулентного режима |

q = k j ; |

- для переходного режима |

q = km j . |

§ 3. Методы определения коэффициента фильтрации

Величинакоэффициентафильтрациизависит, главнымобразом, от размераканалавпороде, покоторомудвижетсяводаи, вменьшейстепени, от степени шероховатости стенок канала.

96

Например, при турбулентном движении воды по трещине, увеличениераскрытиятрещиныпропорциональнокубуувеличениярасходапо

этой трещине. Ниже рассмотрим различные методы определения k . Методоткачкиизскважиннаиболеечастоприменяемыйвпрак-

тическойгидрогеологииметод. Заключаетсявбурениивводоносныйгоризонтоднойилинесколькихскважин, оборудованныхдляпроведенияв них откачек воды насосами и для замеров УГВ. Количество скважин зависитоттребуемойточностиопределениякоэффициентафильтрации. В некоторыхслучаяхдостаточнопроводитьоткачкуизоднойскважины; в других случаях вокруг выработки, из которой производят откачку (центральной) располагают крестообразно несколько наблюдательных скважиндлянаблюденийзауровнямиводынаразличныхрасстоянияхотцентра.

Еслипроизводительностьнасоса(илирасходq) постояннаимощностьводоносногослоятакжеотносительнопостоянна, тостепеньпониженияводыввыработкезависитотвеличиныкоэффициентафильтрации

породы: чемменьше k ф, тембольшеговодопониженияможнодобиться.

Такимобразом, возможноустановитьводопроницаемостьпороды, определив ее kф путем опытного установления зависимости понижения

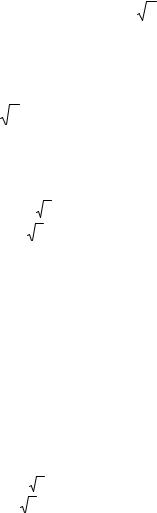

воды в выработке (S) от расхода q при откачке (см. рис. 6.11).

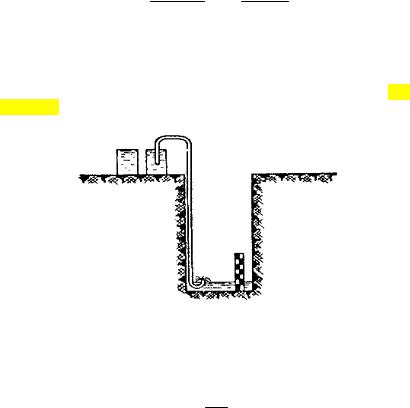

Рис. 6.11. Расчетная схема по определению коэффициента фильтрации методом откачки воды из выработок.

Приоткачкевокругцентральнойскважинывводоносномгоризонтеустанавливаетсяопределенноепонижениеуровняводы– депрессион-

97

наяворонка. Всеченииэтаповерхностьобразуетдепрессионнуюкривуюи характеризуется переменным значением гидравлического градиента:

jx = dydx , это частный случай формулы j = HL .

Принебольшихуклонах(j) депрессионнаяповерхностьимеетвид правильной цилиндрической воронки с осью в центральной скважине и радиусом R, за пределами которого действие откачки не влияет на уровень воды.

Общеесечениепотока, черезкотороеводапоступаетквыработке, представленобоковойповерхностьюцилиндрасрадиусомоснованияx и

высотойу: wx = 2πxy , тогдаобщаяформуладебита q = wkj (позакону

Дарси) приме вид: q = 2πxyk dydx .

Дляопределениядебита q полученноевыражениепроинтегрируем

похвпределахотr (радиусскважины) доR (радиусдепрессионнойкривой); поувпределахотh (глубинаводывскважине) доH (мощностьводоносного горизонта):

q = πk |

H 2 −h2 |

|

|

|

ln R −ln r |

|

|

||||||

|

, тогда k = q |

|

|

|

, |

|

|||||||

|

|

|

π(H 2 −h2 ) |

||||||||||

ln R −ln r |

|||||||||||||

или, принимая S = H −h , |

k = q |

|

ln R −ln r |

. |

|||||||||

π(2H − S )S |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

Дляпрактическихцелейудобнеепользоватьсядесятичнымилога- |

|||||||||||||

рифмами. Модуль перехода от ln к lg равен 2,3, тогда: |

|

|

|||||||||||

q =1,366k |

H 2 |

−h2 |

|

|

lg R −lg r |

|

|

||||||

|

|

|

, k |

= q |

|

|

|

|

|

. |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

lg R −lg r |

|

1,366(2H − S )S |

|||||||||

Приотсутствииопытныхполевыхисследований, величинарадиуса депрессииR устанавливаетсяполабораторнымилилитературнымсведениям. Ввиду того, что в формулу:

= lg R −lg r

k q 1,366(2H − S )S

радиус R входит в виде lg R , то ошибка (даже значительная) в определе-

нииR неприведеткбольшимпогрешностямприподсчетекоэффициента фильтрации. На практике R определяется, в основном, при одиночных откачках.

98

Еслиоткачкакустовая(какнарис. 6.11), достаточнознатьпонижениявсоседнихскважинах, расстояниямеждунимиимощностьводоносного горизонта. При этом не обязательно бурить наблюдательные скважины до водоупора (на всю глубину водоносного горизонта):

k = q ( lg−x2 −−lg x1)( − ).

1,366 2H S1 S2 S1 S2

Описанныйпримеротноситсякслучаюгрунтовыхвод(безнапорных, сосвободнойповерхностью) сзаглублениемцентральнойвыработки до водоупора – так называемый совершенный колодец.

Иногда, прикустовойоткачке, когдарадиусдепрессиинеизвестен, после определения коэффициента фильтрации можно вычислить R по формуле Кусакина:

R = 575S  Hk , или R ≈ 2S

Hk , или R ≈ 2S  Hk .

Hk .

Ориентировочные значения R для различных грунтов:

-песок мелкозернистый 50-100м;

-песок среднезернистый 100-200м;

-песок крупнозернистый 200-400м;

-крупнообломочные грунты и трещиноватые породы 400-500м. ТеперьрассмотримслучайводонапорногогоризонтамощностьюМ

соткачкой из одиночной выработки (см. рис. 6.12)

Рис. 6.12. Депрессионная воронка при откачке напорных вод.

Формулаопределениявеличиныдебита q здесьприобретаетвид:

99

q = 2πMk |

H −h |

, |

|

ln R −ln r |

|||

|

|

или, заменяя H −h = S , ln на lg и подставляя значение π : q = k lgR −lqr ; k =qlg2,73R−MSlgr .

Методналиваводывскважины(методБолдырева). Довольно часто бываетнеобходимо определить величину коэффициента фильтрациигрунтов, залегающихвышеУГВ. Откачкивэтомслучаепроизводить невозможно. Используют метод налива воды в горные выработки (см.

рис. 6.13).

Рис. 6.13. Налив воды в шурф по методу Болдырева.

ПринципметодаБолдыревазаключаетсявопределениирасхода q ,

необходимого для подержания некоторого постоянного уровня воды на дне шурфа (горной выработки большого сечения).

k = wTq ,

где w - площадь дна шурфа, см2;

Т - продолжительность опыта, сек; q - расход воды за Т секунд, см3/сек.

СпособБолдыреваоснованнадопущении, чтоj близоккединице. В связи с этим, метод является довольно приближенным, и его точность зависит от величины сечения шурфа и продолжительности опыта.

100

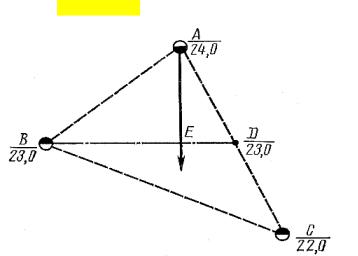

Метод наблюдения за направлением и скоростью движения подземныхводоснованнанаблюденияхвбуровыхскважинахбезпроведения откачек (см. рис. 6.14).

Рис. 6.14.Определение направления движения воды по трем скважинам.

Первоначальнобуритсянесколько(неменее3-х) скважиндопоявления в них подземных вод. После установления, замеряются УГВ в скважинах, и на плане участка местности строится хотя бы одна гидроизогипса(линияравногоуровня). Източки, обозначающейустьескважиныссамымвысокимУГВ, проводитсялуч, перпендикулярныйгидроизогипсе. Тем самым, мы определили направление подземного потока на данном участке. Затем, на этом луче бурят две наблюдательные скважины. Расстояние между ними равно l, уровни воды в них – h1 и h2, время движения воды между ними - t.

Скоростьпотока: v = |

l |

; расход: q = |

l n |

= |

k(h1 − h2 ) |

, гдеn – по- |

||||

t |

||||||||||

ристость. |

|

|

|

|

t |

|

l |

|||

|

ql |

|

|

|

|

|

|

|

||

Отсюда: k = |

|

. |

|

|

|

|

|

|||

|

h |

−h |

|

|

|

|

|

|||

|

1 |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Замерыскоростипотокапроизводятразличнымиспособами: колориметрическим, химическим, электролитическим.

Лабораторныйметод. Вопределенныхусловиях, допускаетсяопределять величину коэффициента фильтрации лабораторным методом. Дляэтогоизгрунтаотбираетсяобразецвестественномсостоянии. Когда