- •1.Искусственное вегетативное размножения растений. Значения для человека.

- •2. Строение цветка. Части цветка, их функции. Формула и диаграмма цветка.

- •Тычинки (андроцей)

- •Формула и диаграмма цветка

- •3. Опыление. Способы опыления. Приспособления к опылению насекомыми, ветром, самоопылению. Биологическое значение самоопыления и перекрестного опыления.

- •4. Способы распространения плодов и семян в природе. Биологическая роль распространения плодов и семян.

- •5. Лишайники – симбиотические организмы. Строение, форма тела. Питание, экология, развитие, значение.

- •6.Класс однодольные и двудольные. Характеристика. Представители. Значение.

- •7.Сем. Apiaceae. Общая характеристика. Хозяйственное значение семейства (луговые, сорные, ядовитые, пищевые растения).

- •8.Сем. Solanaceae. Общая характеристика. Хозяйственное значение.

- •9.Сем. Liliaceae. Общая характеристика. Хозяйственное значение (лекарственные, ядовитые, пищевые и др. Растения).

- •10.Сем. Cyperaceae. Общая характеристика. Хозяйственное значение. Наиболее ценные кормовые растения лугов.

- •1.Билич г.Л.

- •2.Долгачева в.С.

- •5.Андреева и. И., Родман л. С.

2. Строение цветка. Части цветка, их функции. Формула и диаграмма цветка.

Строение цветка. Главной и уникальной особенностью покрытосеменных является их способность формировать укороченные и видоизмененные побеги-цветки. Относительно происхождения цветка до сих пор ведутся споры, однако наиболее распространенной считается гипотеза, согласно которой цветок, как и стробилы голосеменных, возникли из спороносных побегов примитивных голосеменных, вероятнее всего семенных папоротников. У них еще не было стробилов, поэтому цветок изначально не мог произойти от шишек, а возник самостоятельно. В дальнейшем эволюция стробилов голосеменных и цветков покрытосеменных уже проходила независимо друг от друга. Цветки состоят из различных частей, образующих в своей совокупности удивительным образом организованную систему, которая обеспечивает течение сложных процессов размножения, причем как бесполого, так и полового(рис.255).

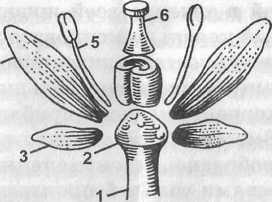

Рис. 2 5 5. Схема строения цветка:

1 - цветоножка: 2 - цветоложе: 3 - чашелистик: 4 - лепесток;

5 - тычинка: б - пестик (по В. Г. Хржановскому и соавт.)

Цветок всегда занимает апикальное положение, но при этом он может располагаться как на верхушке главного побега, так и бокового. Относительно удлиненное междоузлие-цветоножка-связывает цветок с остальным растением. Но у многих видов она отсутствует или сильно укорочена. В таких случаях цветки называют сидячими. Расширенная дистальная часть цветоножки называется цветоложем. Обычно оно уплощено, но иногда может быть вогнутым или, наоборот, выпуклым).Цветоложе является осью цветка, только сильно укороченной, и в паузах очень коротких ее междоузлий располагаются все органы цветка. Часть из них несет генеративные функции, а другие предназначены лишь для того, чтобы наилучшим образом обеспечить протекание процессов размножения. Рассмотрим их по порядку.

А

Б

В

А - вогнутое у шиповника (Rosa canina); Б - плоское у пиона (р. Раеопа); В - выпуклое у лютика (Ranunculus sceleratus) (по В. Г. Хржановскому и соавт

Части цветка, их функции. Околоцветник. Околоцветник составляют чашечка и венчик. У подавляющего большинства растений они присутствуют в цветке одновременно, такой околоцветник называют двойным(рис.257.),если же имеется только чашечка или только венчик(что бывает чаще)-простым(рис.258.). Наконец, у небольшого числа видов цветок вообще лишен околоцветника и поэтому называется беспокровным, или голым(рис.259.). Чашечка (Calex) образована из различного количества чашелистиков (лат.sepalum).Они происходят из обычных вегетативных листьев и очень часто имеют зеленую окраску, благодаря чему фотосинтезируют. Однако основной функцией чашелистиков является не снабжение растения органическими веществами, а защита развивающихся частей цветка до его распускания. В случае отсутствия венчика чашелистики принимают лепестковидную форму и ярко окрашены (например, у некоторых лютиковых). Иногда они выполняют некоторые другие функции и в соответствии с ними подвергаются различным морфологическим трансформациям. Чашелистики могут быть обособлены друг от друга или срастаться между собой.

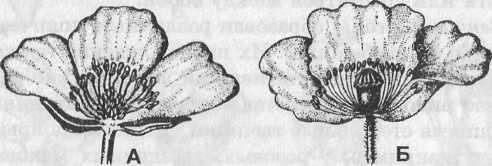

Рис.

2 5 7. Части

цветка:

А

- цветок с двойным околоцветником,

множеством тычинок и апокарпным гинецеем

(лютик); Б

- цветок

с двойным околоцветником, множеством

тычинок, рано опадающей чашечкой и

ценокарпным многоплодопистиковым

гинецеем (мак); В

- цветок

с двойным околоцветником, чашелистики

у основания срослись с цветоложем и

образовали углубление, в котором

находится гинецей, состоящий из одного

плодолистика, тычинок много, они

прикреплены к краю цветоложа (слива);

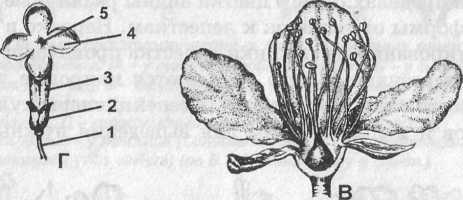

Г — цветок со сростнолистной чашечкой

и сростнолепестным венчиком (сирень);

1

- цветоножка;2 - чашечка; 3 - трубочка

венчика (в сростнолепестном венчике);

4 - доля венчика (в сростнолепестном

венчике); 5 - зев венчика (по В.Х. Тутаюк,

с изменениями)

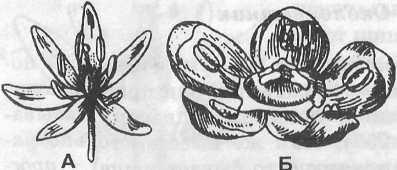

Рис. 258. Простые околоцветники:

А - венчиковидный - у лука гусиного (Gagea lutea); Б - чашечковидный - у свеклы (Beta vulgaris) (по В. Г. Хржановскому и соавт.)

Венчик (Corolla) образован различным количеством лепестков (лат. petalum). Их происхождение также может быть связано с вегетативными листьями, но у большинства видов они представляют собой уплощенные и разросшиеся стерильные тычинки. У многих покрытосеменных (например, у розовых, гвоздичных маковых и ДР-) в пределах одного цветка видны различные переход- ные формы от тычинок к лепесткам. Нередко в процессе формирования из тычинки лепестка происходят нарушения, в результате чего появляются махровые лепестки. Это обстоятельство подметили селекционеры культурных цветов и пользуются им для выведения нужных форм.

Рис. 2 5 9. Цветки без околоцветника (голые):

А - белокрыльника (Calla palustris); Б - ясеня (p. Fraxinus); В - ивы (p. Salix) (А, Б - обоеполые; В - раздельнополые): 1 - кроющий лист; 2 - нектарник (по В. Г. Хржановскому и соавт.)

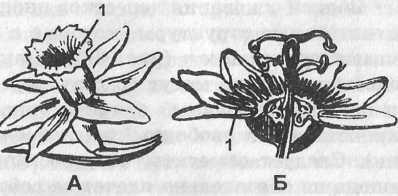

Рис.

260. Цветки

с привенчиком:

А

- нарцисс

(Narcissus

pseudonarcissus):

Б

- пассифлора

(p.

Passiflora);

1

- привенчик

(по В. Г. Хржановскому и соавт.)

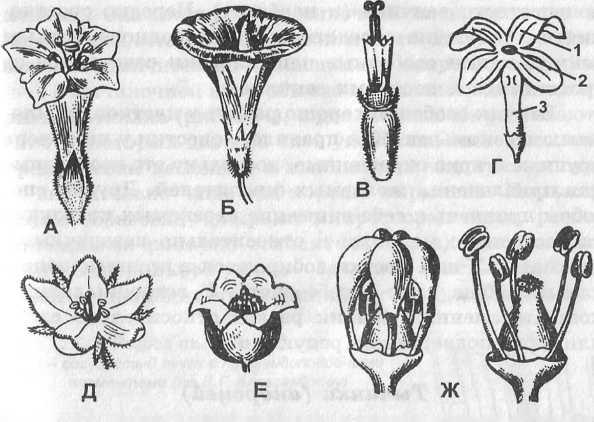

Рис. 261. Формы сростнолепестных актиноморфных венчиков: А, Б - воронковидный [А - у табака (Nicotiana tabacum); Б - у вьюнка (Convolvulus arvensis)]: В - трубковидный - у подсолнечника (Helianthus ahnuus); Г - блюдцевидный - у сирени (p. Syringa): 1 - отгиб; 2 - зев;

3 - трубка; Д - колосовидный - у вербейника (p. Lysimachia);

В - колокольчатый - у ландыша (Convallaria majalis); Ж - колпачковый - у винограда (Vitis vinifera) (по В. Г. Хржановскому и соавт.

Вблизи основания лепестков иногда образуются дополнительные структуры, которые в совокупности называют привенчиком (рис. 260). Как и чашелистики, лепестки венчика могут срастаться между собой краями (сростнолепестный венчик - рис. 261 и рис. 262) или оставаться свободными (свободнолепестный венчик). Следует отметить, что сростнолистная чашечка отнюдь не обязательно влечет за собой наличие сростнолепестного венчика (и наоборот). Нередко сростнолистная чашечка соседствует со свободнолепестным венчиком или свободные чашелистики сочетаются со сросшимися лепестками венчика.

Венчик особенно хорошо развит у цветков, опыляемых насекомыми. Как правило, лепестки у них очень крупные и ярко окрашенные, поскольку это необходимо для привлечения желаемых опылителей. Другим способом привлечь к себе внимание насекомых пользуются растения с мелкими и относительно невзрачными цветками. У них цветки собираются в крупные соцветия и сообща дают о себе знать. У ветроопыляемых покрытосеменных венчик развит относительно слабо или даже подвергается редукции.