- •«Физиология иммунной системы» Пермь 2009

- •Научно-популярное издание

- •Физиология иммунной системы

- •614090, Г. Пермь, ул. Коммунистическая, 23 тел. 210-35-34

- •Введение

- •Хронология изучения иммунитета

- •Глава 1. Антигены, основные свойства

- •Глава 2. Неспецифическая резистентность организма

- •2.1. Естественные и физиологические барьеры

- •2.2. Гуморальные факторы естественного иммунитета

- •2.3. Клеточные механизмы неспецифической защиты

- •2.3.1. Nk-лимфоциты

- •2.3.2. Фагоциты

- •2.3.3. Макрофаги

- •2.3.4. Нейтрофилы

- •2.3.5. Эозинофилы

- •2.3.6. Тучные клетки и базофилы

- •Глава 3. Структура иммунной системы

- •3.1. Органы и ткани иммунной системы

- •3.2. Клетки иммунной системы

- •3.2.1. Лимфоциты

- •3.2.2. Антигенпредставляющие клетки

- •Глава 4. Молекулярные основы специфической защиты

- •4.1. Цитокины

- •4.2. Антитела

- •Глава 5. Механизмы специфического иммунного ответа

- •5.1. Эволюция иммунных механизмов

- •5.2. Иммунный ответ клеточного типа

- •5.3. Гуморальный механизм специфического иммунного ответа

- •5.4. Специфическая регуляция интенсивности протекания иммунных реакций

- •Глава 6. Частные проявления иммунного ответа

- •6.1. Иммунная система, связанная со слизистыми оболочками

- •6.3. Иммунологическая толерантность

- •6.4. Возрастные особенности иммунологического статуса животных Каждому возрасту животных соответствует определенное состояние иммунной системы.

- •6.5. Взаимодействие иммунной и нейроэндокринной систем целостного организма

- •Реакции иммунной системы на нейромедиаторы и избыток ряда гормонов

- •6.6. Использование достижений иммунологии в животноводстве и ветеринарии

- •Словарь использованных терминов и сокращений

- •Перечень рекомендуемой литературы

- •Предметный указатель

2.3.6. Тучные клетки и базофилы

Тучные клетки (малоподвижные, долгоживущие тканевые клетки) обладают выраженной способностью секретировать вазоактивные вещества и хемотаксические факторы в месте скопления продуктов повреждения собственных тканей и агрегатов IgE с патогенами.

Это вызывает хемотаксис базофилов (самые короткоживущие гранулоциты) к месту повреждения. Высокая активность тучных клеток и базофилов сопровождается выходом из них цитокинов (продляют воспалительную реакцию и фиксируют антиген в месте его обнаружения, а также стимулируют пролиферацию и дифференцировку лимфоцитов), гепарина (антикоагулянт), ферментов (гидролаз), вазоактивных аминов (гистамин, серотонин), лейкотриенов, факторов активации тромбоцитов, а также хемотаксических факторов эозинофилов и нейтрофилов.

Вазоактивные амины увеличивают локальный кровоток и проницаемость сосудов, что способствует накоплению тканевой жидкости в месте развития воспаления, а также повышению концентрации в ней нейтрофилов и гуморальных факторов иммунной защиты. Гистамин и серотонин быстро инактивируются, но успевают увеличить проницаемость сосудов и вызвать продукцию лейкотриенов (усиливают реакции сосудов и хемотаксис клеток, участвующих в воспалительных реакциях).

Участие перечисленных клеток в фагоцитозе дополняется определенным вкладом в этот процесс эритроцитов (транспортируют на своей поверхности антитела и иммунные комплексы), тромбоцитов (секретируют активаторы миграции и дегрануляции нейтрофилов), стромальных клеток (в основном представлены фибробластами, регулирующими развитие воспаления) и эндотелия посткапиллярных венул (способствуют миграции лейкоцитов из крови).

* * *

Таким образом, гуморальные и клеточные реакции неспецифической защиты в тесном взаимодействии нейтрализуют патоген и распознают наиболее общие для микроорганизмов антигены. На этом этапе отсутствует высокая антигенспецифичность и не создается память о контакте с антигеном, но создаются условия для формирования механизмов специфической защиты.

Глава 3. Структура иммунной системы

Постоянный контроль генетического постоянства состава внутренней среды а, в случае обнаружения посторонних антигенов, создание и использование индивидуальных (специфичных) защитных программ, требуют тесного взаимодействия различных органов, тканей и клеток иммунной системы.

3.1. Органы и ткани иммунной системы

Иммунная система млекопитающего представлена лимфомиелоидными органами и лимфоидной тканью. Её центральные отделы преимущественно обеспечивают образование клеток, участвующих в иммунном ответе, а в периферических органах и тканях в основном происходит нейтрализация антигенов.

К центральным структурам иммунной системы относятся: костный мозг, вилочковая железа и сумка Фабрициуса.

Красный костный мозгслужит источником полипотентной стволовой кроветворной клетки, из которой в постнатальном периоде образуются все клетки крови (рис. 2).

Образующаяся из полипотентной стволовой кроветворной клетки миелоидная стволовая клетка дает четыре ростка: мегакариоцитарный, эритроидный, гранулоцитарный и моноцитарно-макрофагальный. После ряда превращений из мегакариоцитарного ростка развиваются тромбоциты, из эритроидного - эритроциты, гранулоцитарного - нейтрофилы, эозинофилы и базофилы, а из моноцитарно-макрофагального - моноциты. Лимфоидная стволовая клетка в красном костном мозге обеспечивает лишь ранние этапы созревания лимфоцитов. После завершения пролиферации и дифференцировки в красном костном мозге, клетки поступают в кровь. Причем, лейкоциты (нейтрофилы, базофилы, эозинофилы, моноциты и лимфоциты) через некоторое время покидают кровеносное русло и расселяются вне его. Часть В-лимфоцитов после контакта с антигеном в периферических лимфоидных органах возвращается в красный костный мозг (или периферические лимфоидные органы) и здесь созревает до плазматических клеток (плазмоцитов). При новом или длительном контакте с тем же антигеном В-клетки обеспечивают эффективную гуморальную защиту животного.

|

|

Стволовая кроветворная клетка |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

Миелоидная стволовая клетка |

|

Лимфоидная стволовая клетка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

Мегакариоцитарный росток |

|

Эритроидный росток |

|

Гранулоцитарный росток |

|

Моноцитарно-макрофагальный росток |

|

|

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

Тромбоцит |

|

Эритроцит |

|

Нейтрофил |

Эозинофил |

Базофил |

|

Промоноцит |

|

Пре-Т-лимфоцит |

|

Пре-0-лимфоцит |

|

В-лимфоцит | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

Рис. 2. Схема кроветворения в красном костном мозге |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Таким образом, наряду с функцией кроветворения, красный костный мозг участвует в развитии реакций В-лимфоцитов на антигены.

Тимус (вилочковая железа) является основным источником новых клонов зрелых Т-лимфоцитов. Основу паренхимы вилочковой железы составляют продуцирующие «тимические» гормоны эпителиальные клетки и эпителиальные образования (тимические тельца).

Эпителиальные клетки вилочковой железы продуцируют тимические гормоны влияющие паракринным и эндокринным путями на гемопоэз, а также на дифференцировку и активность Т-клеток. Здесь на предшественников Т-лимфоцитов действует тимопоэтин (ускоряет преимущественно пролиферацию клеток), а затем тимозины, которые делают дифференцирующиеся клетки чувствительными к тимулину, способствующему созреванию Т-клеток в тимусе и вне его. Кроме этого, выделенные в кровь гормоны тимуса осуществляют контроль за нейромышечной передачей и состоянием углеводного обмена в целостном организме. Секреция тимических гормонов регулируется глюкокортикоидами и СТГ.

В коре тимуса пре-T-лимфоциты дифференцируются, а затем образующиеся из них субпопуляции проверяются по способности реагировать на собственные молекулы ГКГС (в них заложена информация о своих нормальных антигенах). Активирующиеся при этом клетки уничтожаются (отрицательная селекция), а остальные на поверхности крупных эпителиальных клеток окончательно созревают и скапливаются в мозговом веществе железы вместе с пришедшими туда из крови малыми В-лимфоцитами (необходимы для формирования иммунной памяти).

В эмбриогенезе тимус формируется раньше других лимфоидных образований и к рождению является самым большим лимфоидным органом у млекопитающего. Вес вилочковой железы увеличивается до начала полового созревания. После этого эпителиальные клетки железы постепенно замещаются периваскулярными пространствами, фибриллярными структурами и жировой тканью. Однако небольшие дольки функционируют в тимусе и до глубокой старости.

Возрастная атрофия железы связана с уменьшением потребности макроорганизма в формировании новых клонов Т-клеток. Дело в том, что большинство уже образованных клонов является долгоживущими, а вероятность встречи особи с новыми антигенами с возрастом уменьшается.

Сумка Фабрициуса (бурса) обеспечивает формирование и созревание B-лимфоцитов у птиц. У млекопитающих бурса не обнаружена, а ее функции, вероятно, выполняют: красный костный мозг, лимфоидные ткани в стенках желудочно-кишечного тракта и миндалины.

К периферическим структурам иммунной системы относятся: селезенка, лимфатические узлы, миндалины носоглотки, пейеровы бляшки кишечника, лимфоидные узелки, диффузная лимфоидная ткань, лимфоидные клетки кожи и межэпителиальные лимфоциты.

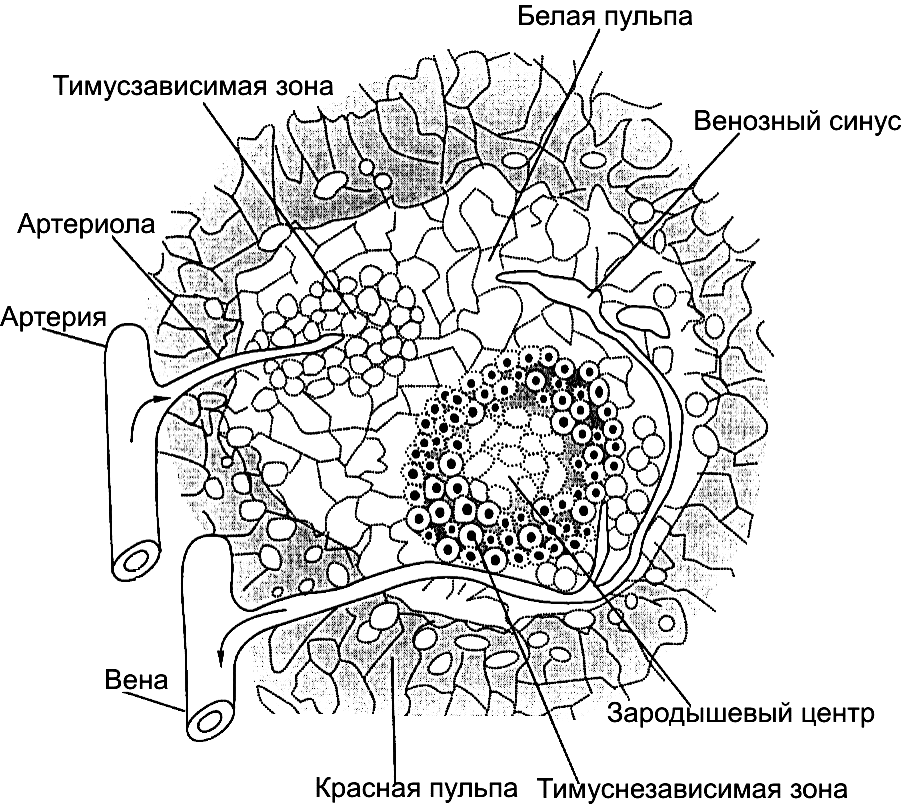

Селезенка в пренатальный период функционирует как орган кроветворения. Затем у большинства млекопитающих (у грызунов он сохраняется всю жизнь) гемопоэз в ней прекращается. Функциональной единицей селезенки (рис. 3) являются связанные с одной артериолой красная и белая пульпы. Однако, основным местом протекания иммунных реакций в селезенке является только белая пульпа.

|

|

|

|

|

Рис. 3. Функциональная единица селезенки |

Она представляет собой лимфоидные фолликулы, состоящие в основном из богатых Т-лимфоцитами периартериальных муфт (тимусзависимая зона) и расположенных ближе к венозному синусу богатых В-лимфоцитами тимуснезависимых зон. В этой зоне В-клетки при контакте с антигенами дифференцируются до плазматических клеток и образуют зародышевые центры (или «центры размножения»), а в тимусзависимой зоне Т-клетки становятся Т-лимфобластами.

Описанная структура позволяет белой пульпе селезенки очищать кровь от чужеродных частиц, участвовать в выработке антител и обеспечивать развитие иммунного ответа.

Лимфатические узлы расположены в месте слияния афферентных лимфатических сосудов и обильно снабжаются кровью. Из нее лимфоциты переходят в паренхиму узлов. При этом в тимуснезависимой зоне коркового вещества оседают преимущественно В-клетки, а в тимусзависимой зоне паракортикального вещества (расположено между корой и мозговым веществом) - Т-клетки (преимущественно T-киллеры).

В местах скопления В-клеток формируются первичные фолликулы, которые через 4-5 сут после первого контакта находящихся в них наивных лимфоцитов с антигеном превращаются в зародышевый центр, содержащий В-лимфоциты, макрофаги и дендритные клетки. Повторное или длительное поступление того же антигена в узел вызывают разрастание данного центра и быстрое образованием в нем плазматических клеток.

В мозговом веществе узла в небольшом количестве представлены различные лимфоциты, плазмоциты и свободные макрофаги.

Притекающая к узлам по афферентным сосудам лимфа представляет собой смесь ультрафильтрата плазмы крови с накопившимися в межклеточных пространствах различных органов и тканей крупными частицами. В силу больших размеров, они не могут перейти через стенку кровеносного сосуда в кровь и вместе с накапливающейся в межклеточных пространствах водой переходят в лимфатические капилляры, которые затем объединяются в афферентные лимфатические сосуды. Через них в лимфатические узлы поступают: собственные поврежденные, или инфицированные клетки, бактерии, вирусы, токсины и другие высокомолекулярные продукты жизнедеятельности. Перечисленные частицы фильтруются через корковое и мозговое вещество узлов. Здесь лимфа становится практически стерильной и нетоксичной, насыщается лимфоцитами (из тимусзависимой и тимуснезависмой зон узла) и другими факторами иммунитета, а затем по эфферентным лимфатическим сосудам поступает в кровь.

Таким образом, лимфа удаляет из тканей и органов избыток межклеточной жидкости вместе с растворенными в ней крупными частицами (дренажная функция), а также доставляет лимфоциты в кровь.

В области главных «входных ворот» для антигенов, поступающих с кормом, вдыхаемым воздухом и через мочеполовой тракт расположены лимфоидные фолликулы, миндалины носоглотки, пейеровы бляшки, лимфоидные узелки и диффузная лимфоидная ткань. Они заселены В-лимфоцитами (при контакте с антигеном обеспечивают преимущественную секрецию IgA), которые вместе с T-клетками и фагоцитами препятствуют проникновению через ближайшей слизистой оболочке патогенов.

Таким образом, в центральных органах иммунной системы происходит антигеннезависимое созревание, а в периферических - специализация лимфоцитов и протекание их реакций на антиген. Перечисленные структуры связаны между собой. Перемещаясь по кровеносными и лимфатическим сосудам, лимфоциты получают информацию об антигене и передают ее в другие образования иммунной системы.