- •Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов Физическая культура – часть общечеловеческой культуры.

- •Спорт — явление культурной жизни

- •Физическое развитие и его показатели

- •Физическое воспитание

- •Двигательные умения и навыки

- •Профессиональная направленность Физического воспитания.

- •Законодательство Российской Федерации о физической культуре и спорте

- •Основные положения организации физического воспитания в высшем учебном заведении

- •6.1.1. Теоретический раздел

- •6.1.2. Практический раздел

- •6.1.3. Контрольный раздел

- •Примерные общие зачетные требования

- •Оценка освоения учебного материала

- •Внеучебная физкультурно-спортивная работа

- •Спортивный клуб Цель, задачи и содержание работы спортивного клуба

- •Спортивные секции

- •Утомление и восстановление в процессе умственной и физической работы студента

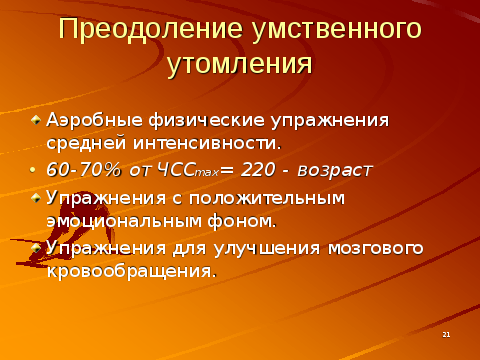

- •Поддержание умственной работоспособности с помощью физической активности

- •Питание как средство восстановления после физических нагрузок

- •Пищевые добавки

- •Е-добавки, разрешенные в России, но считающиеся опасными

- •Травмы в процессе спортивной деятельности

- •1. В процессе тренировок по различным причинам могут возникать следующие виды травм:

- •Состояния возникающие при занятиях спортом

- •Литература

- •Вопросы к лекции

Поддержание умственной работоспособности с помощью физической активности

Одной из наиболее неблагоприятных сторон умственной деятельности является значительное снижение двигательной активности. Это приводит к снижению возбуждения нервных центров, что рефлекторно снижает тонус подкорковых образований и соответственно тонус вегетативной нервной системы. Умственная работоспособность человека поддерживается активизирующим влиянием на кору большого мозга подкорковых тонизирующих и интегрирующих нервных структур головного мозга.

Высокий уровень активности тонизирующих структур мозга в значительной мере определяется мощным притоком в мозг афферентных импульсов от огромного количества рецепторов, расположенных в мышцах.

При сокращении мышц в мозг мощными потоками устремляются импульсы, вызывая повышение активности подкорковых образований, что усиливает тонус и активность коры большого мозга, то есть умственную работоспособность человека.

Недостаток проприоцептивной импульсации снижает активность тонизирующих нервных структур, проявляющуюся в ослаблении этого воздействия на кору большого мозга, в результате чего снижается умственная работоспособность.

В условиях ограниченной двигательной активности изменения сердечной деятельности и сосудистого тонуса, возникающие под влиянием интеллектуального напряжения, выражены значительно больше и сохраняются дольше, чем в условиях нормальной двигательной активности.

Психологические и физиологические исследования показывают, что напряженная умственная работа сопровождается непроизвольным сокращением и напряжением скелетных мышц, не, имеющим прямого отношения к выполняемой умственной работе. Часто наблюдается явление, когда в условиях возрастающей умственной и эмоциональной нагрузки (перед экзаменами или ответственным выступлением, разговором, во время напряженного решения сложной задачи) у человека возникает трудно подавляемое двигательное беспокойство (он встает, шагает по комнате или коридору, хватает первые попавшиеся под руку предметы, напевает или насвистывает какую-нибудь мелодию, иногда без всякой причины начинает споры или завязывает беседу, сопровождая свою речь чрезмерной жестикуляцией). В случае произвольного подавления или ограничения такого двигательного беспокойства усиливается изометрическое напряжение скелетных мышц. Одновременно с повышением активности скелетных мышц у большинства людей при напряженной умственной работе отмечается повышение активности внутренних органов — усиливаются дыхание и сердечная деятельность, повышается артериальное давление, затормаживаются функции пищеварительных органов. Вегетативные сдвиги, сопровождающие умственную нагрузку, не являются следствием усиленной мышечной активности, а возникают самостоятельно, параллельно со сдвигами мышечной активности. Поэтому иногда при умственной нагрузке наблюдаются интенсивное мышечное напряжение и сравнительно небольшие вегетативные сдвиги, в других случаях выраженные вегетативные сдвиги сопровождаются незначительным усилением мышечного напряжения и двигательной активности. Часто интенсивная умственная работа, особенно если она связана с выраженной тревогой и эмоциональным напряжением, сопровождается усилением активности мышц и функций внутренних органов, в частности сердечнососудистой системы.

Тонус и работоспособность головного мозга поддерживаются в течение длительного времени и оптимизируются в тех случаях, когда сокращение и напряжение различных мышечных групп ритмически чередуются с последующим растяжением и расслаблением.

Важную роль в регуляции мозгом собственной деятельности играют нервные механизмы, с помощью которых скелетные мышцы получают возможность оказывать воздействие па состояние нервной системы в целом.

Этот тип саморегуляции позволяет коре большого мозга регулировать в очень широких пределах деятельность органов чувств и приток нервных импульсов от органов чувств в мозг.

Механизм этого типа саморегуляции следующий. Из очага корковой активности электрические импульсы по нисходящим нервным путям поступают в двигательные центры головного и спинного мозга и дальше по периферическим нервам — в скелетные мышцы, вызывая сокращение одних мышц и расслабление других.

Внешне все это проявляется в напряжении скелетных мышц человека. Напряжение сопровождается деформацией расположенных в мышечных тканях нервных окончаний. При этом в них возникает множество электрических импульсов, которые по особым сенсорным нервным путям устремляются в мозг. Часть этих импульсов попадает в кору большого мозга и информирует «заинтересованные» очаги корковой активности о двигательной реакции. Большинство же импульсов оканчивает свой путь в ретикулярной формации ствола мозга. Эти импульсы активизируют ретикулярную формацию, которая в свою очередь направляет потоки импульсов в область коры большого мозга, повышает ее работоспособность, а вместе с тем и ее способность к переработке информации.

Умственная работоспособность человека поддерживается активизирующими влияниями, воздействующими на кору больших полушарий со стороны подкорковых тонизирующих и интегрирующих нервных структур головного мозга. Высокий уровень активности тонизирующих структур мозга в бодрствующем состоянии человека в значительной мере определяется мощным притоком в мозг афферентных импульсов от огромного количества органов чувств или рецепторов, расположенных в мышцах и связочном аппарате суставов (так называемый проприоцептивный приток). При каждом сокращении и напряжении мышц проприоцептивный приток в мозг значительно усиливается, вызывая повышение активности ретикулярной формации.

Таким образом, для борьбы с переутомлением мозг посредством механизмов саморегуляции мобилизует мышцы.

Естественно, возникает вопрос: а можно ли, повышая напряжение мышц, в течение длительного времени компенсировать работоспособность нервной системы?

Да, можно, если выполняемая работа несложная. «Компенсаторное» напряжение мышц не должно распространяться на все мышцы тела, быть слишком сильным и чрезмерно длительным.

Если нервная система долго и без ритмических колебаний держит в напряжении одни и те же группы мышц, то электрические импульсы, попадающие в мозг от этих групп мышц, действуя на одни и те же мозговые нервные элементы, постоянно утомляют их и в результате активизируют нервные механизмы ствола мозга, действие которых снижает тонус коры большого мозга. Постоянное мышечное напряжение — обычный спутник неразрешенных конфликтов и вызванного этими конфликтами эмоционального возбуждения. Если человек неспособен активно и адекватно разрешить конкретную ситуацию (пытается «переварить» конфликт в себе), то напряжение нередко захватывает все мышцы в такой степени, что они теряют способность оказывать строго дозированные воздействия на ретикулярную формацию, чтобы обеспечить и дозированный компенсаторный приток импульсов из ретикулярной формации в мозг. При этом компенсаторный приток имеется, но он не поддается контролю.

Итак, значение двигателъного аппарата в саморегуляции деятельности центральной нервной системы огромно. Меняя интенсивность движений, головной мозг том самым меняет интенсивность и напряжение нервных процессов, протекающих в нем. Потому в случаях сильного волнения человек нередко совершает лишние, не вызванные требованиями ситуации, движения (вскакивает со стула и бегает по комнате, громче и больше обычного говорит, хватает ненужные предметы). Эти движения создают дополнительные каналы, но которым мозг как бы сбрасывает избыток нервной энергии. В условиях возрастающего эмоционального возбуждения непроизвольное торможение таких «компенсаторных» движений иногда может способствовать нервному перенапряжению. И, наоборот, дав возбуждению свободный выход в форме усиленной двигательной активности, можно в известной мере предупредить возникновение нервного перенапряжения.