- •Трехфазный генератор

- •Соединения в звезду и треугольник, фазные и линейные величины

- •Расчет трехфазных цепей

- •Мощности в трехфазных цепях

- •Круговое вращающееся магнитное поле трехфазного тока

- •Линейные электрические цепи с источниками периодических негармонических воздействий

- •10. Расчет линейной электрической цепи при несинусоидальных периодических воздействиях

- •11.. Максимальное, среднее, действующее значения несинусоидальной функции

- •12, Активная и полная мощность несинусоидального тока

- •Четырехполюсники

- •Классификация четырехполюсников

- •Определение а–параметров с помощью режимов короткого замыкания и холостого хода

- •Нагрузочный режим четырехполюсника как результат наложения режимов холостого хода и короткого замыкания

- •Эквивалентные схемы замещения четырехполюсника

- •Симметричный четырехполюсник

- •Родственные четырехполюсники

- •Характеристические параметры четырехполюсника

- •26. Мера передачи четырехполюсника.

- •Уравнения четырехполюсника в гиперболических функциях

- •Режим согласованной нагрузки четырехполюсника

- •Передаточные функции четырехполюсника

- •30. Каскадное соединение

- •31. Последовательное соединение

- •32. Параллельное соединение

- •Теории переходных процессов

- •Классический метод расчёта переходных процессов

- •4.2.1. Определение принужденной составляющей

- •35. Определение корней характеристического уравнения

- •36. Определение постоянных интегрирования

- •37. Определение порядка цепи n

- •38.Разряд заряженной ёмкости через сопротивление r

- •39. Энергетические процессы после коммутации

- •42. Подключение индуктивности l к источнику постоянной эдс.

- •44. Подключение rc-цепи к источнику гармонического напряжения

- •Метод пространства состояний

36. Определение постоянных интегрирования

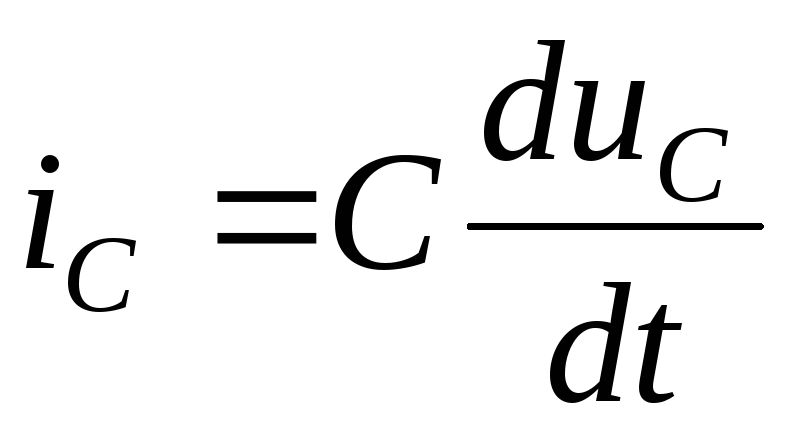

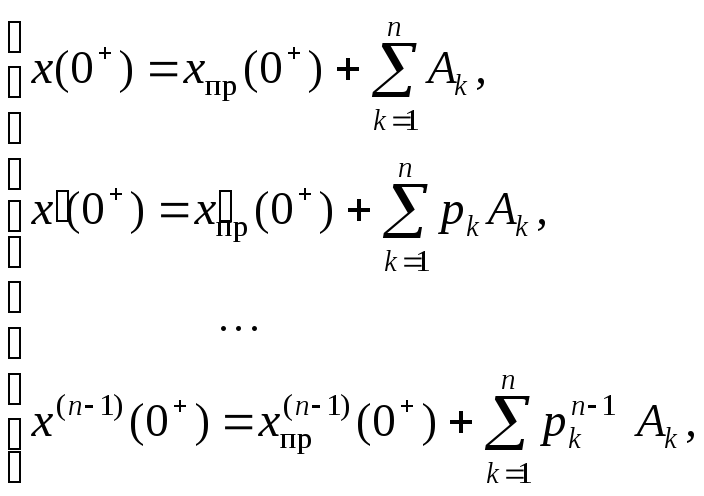

Как известно, постоянные интегрирования определяются из начальных условий, каковыми являются значения искомой функции и ее производных по (n– 1)-ую включительно в начальный момент времени 0+(«справа»). В отличие от чисто математических задач, где эти условия задаются в качестве исходных данных непосредственно, при анализе переходных процессов задаются начальные условия «слева» в моментt = 0–, предшествующий коммутации (чаще всего они формулируются самой постановкой задачи и легко определяются из расчета докоммутационного режима). Нахождение начальных условий «справа» по известным значениям начальных условий «слева» – ключевой момент в расчете переходных процессов.

Опишем процедуру отыскания начальных условий в цепи n-го порядка

для послекоммутационной схемы (

)

составляют систему уравнений для

мгновенных значений токов и напряжений

по законам Кирхгофа, дополняют эту

систему компонентными уравнениями

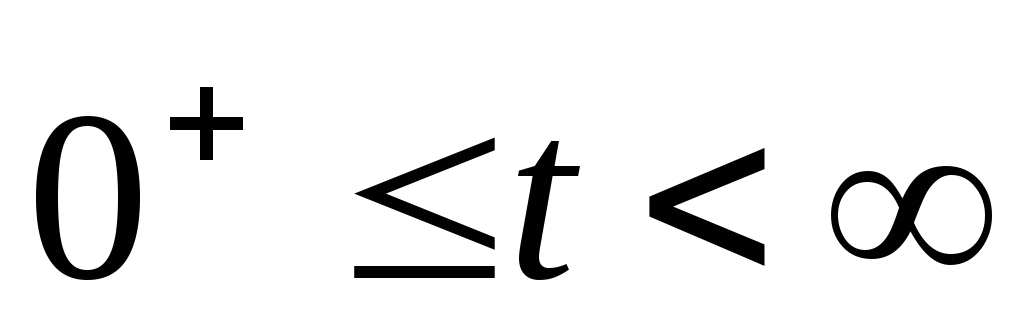

типа

)

составляют систему уравнений для

мгновенных значений токов и напряжений

по законам Кирхгофа, дополняют эту

систему компонентными уравнениями

типа

для емкости;

для емкости;рассматривают эту систему уравнений в момент t = 0+с учетом независимых начальных условий, которые по правилам коммутации берутся равными начальным условиям «слева», в результате определяются зависимые начальные условия, в том числе значения первых производных от индуктивных токов и емкостных напряжений;

для отыскания значений первых производных от зависимых электрических величин и вторых производных от независимых электрических величин необходимо систему уравнений из п. 1 продифференцировать и рассмотреть ее в момент t = 0+ с учетом информации, полученной в п. 2;

процедура дифференцирования продолжается до тех пор, пока не будет найдена (n– 1)-ая производная искомой функции в 0+.

Система уравнений для определения постоянных интегрирования имеет следующий вид:

(4.9)

(4.9)

Здесь для определенности полагаем все корни pk вещественными разными числами. Кроме того, следует учитывать, что при наличии в цепи только источников постоянных воздействий значение производных от принужденной составляющей переходного процесса равны нулю.

Возможная схемная реализация этой технологии подробно описана в [] и позже будет пояснена на конкретном примере.

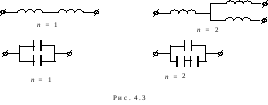

37. Определение порядка цепи n

В простейших случаях низкопорядковых

цепей можно руководствоваться следующей

рекомендацией:порядок

цепи определяется количеством независимых

реактивных элементов в этой цепи, другими

словами, количеством

независимых начальных условий.

Так, например, фрагменты цепей, приведенных

на рис. 4.2, дают вклад в величину n:

простейших случаях низкопорядковых

цепей можно руководствоваться следующей

рекомендацией:порядок

цепи определяется количеством независимых

реактивных элементов в этой цепи, другими

словами, количеством

независимых начальных условий.

Так, например, фрагменты цепей, приведенных

на рис. 4.2, дают вклад в величину n:

В случае большого количества реактивных элементов в цепи порядок определяется оценочными формулами. Не претендуя на полноту изложения, в качестве примера приведем одну из них:

![]() (4.5)

(4.5)

где r– число реактивных элементов;

а L,

aC– число узлов, связывающих только

индуктивные, или только ёмкостные токи

соответственно;

L,

aC– число узлов, связывающих только

индуктивные, или только ёмкостные токи

соответственно;

bL, bC– число контуров, проходящих только через реактивные элементы – индуктивности и ёмкости, соответственно, и не содержащие резисторов.

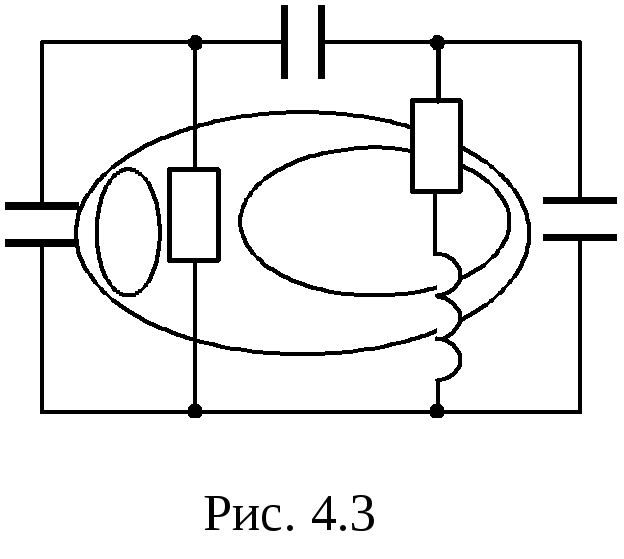

Рассмотрим применение формулы (4.5) на примере схемы (рис. 4.3): r = 4,aL = 0,aC = 0,bL = 0,bC = 1, следовательно, порядок цепиn = 4 – 1 = 3.

Часто к быстрому результату при определении порядка цепи приводит следующая рекомендация: степень характеристического уравнения равна сумме порядков дифференциальных уравнений для независимых контуров, выбранных так, чтобы порядок дифференциальных уравнений для них был наименьшим.

Так цепь на рис. 4.3 имеет три независимых контура: внешний контур имеет нулевой порядок, левая ячейка-контур – первый порядок и любой из оставшихся контуров (средняя ячейка, например) – второй порядок. Суммируя порядки этих контуров, получаем n = 3.