anesteziologia_praki_1 (2)

.pdfэффективности проводимой реанимации судят также по сужению зрачков и появлению реакции на свет.

При восстановлении дыхания и сердечной деятельности пострадавшего,

находящегося в бессознательном состоянии, обязательно укладывают на бок, чтобы исключить его удушение собственным запавшим языком или рвотными массами. О западении языка часто свидетельствует дыхание, напоминающее храп, и резко затрудненный вдох.

Основные ошибки при непрямом массаже сердца:

1.проведение на мягкой или пружинной поверхности;

2.надавливание сбоку от грудины;

3.недостаточность или большая сила компрессии;

4.длительные перерывы массажа сердца (5 секунд).

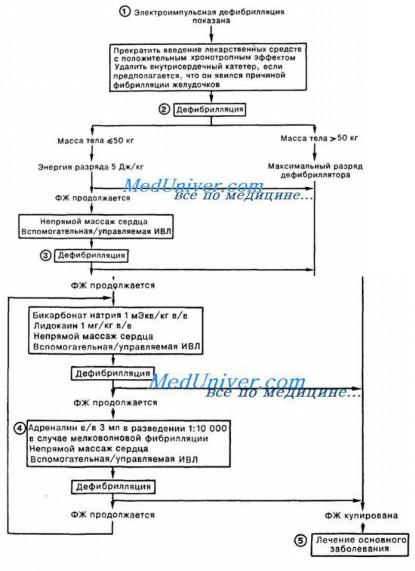

11) 1. Фибрилляции желудочков редко восстанавливается спонтанно до ритма, который обеспечивает эффективный сердечный выброс, поэтому для ее устранения используется электрическая дефибрилляция (ЭД). При невозможности провести немедленную дефибрилляцию следует начать закрытый массаж сердца и искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) во вспомогательном или управляемом режиме. Необходимо прекратить введение лекарственных препаратов с положительным хронотропным эффектом, а также, если фибрилляция желудочков (ФЖ) возникла вследствие катетеризации полостей сердца, удалить катетер. Отсутствие пульса и синкопе следует считать признаком ФЖ даже при невозможности подтвердить это с помощью ЭКГ; в этой ситуации следует немедленно выполнить электрическую дефибрилляцию. Чем раньше проводится дефибрилляция, тем больше вероятность положительного эффекта. Хотя купирование ФЖ является более важным мероприятием, чем сердечно-легочная реанимация (СЛР), но при безуспешной дефибрилляции следует начать СЛР.

2. Оба электрода равномерно покрывают тонким слоем электропроводящей пасты, после чего один из них очень плотно прижимают к телу больного в области верхушки сердца, а другой— под правой ключицей. Энергию разряда определяют из расчета 5 Дж/кг у больных с массой тела до 50 кг; в том случае, если масса тела превышает это значение, используют разряд дефибриллятора максимальной энергии. В момент разряда оператор должен избегать контакта с больным. У больного же плотный контакт электродов с кожей предотвращает образование искр, которое может привести к возгоранию в богатой кислородом атмосфере.

3.При неудачной попытке дефибрилляции следует продолжать закрытый массаж сердца и ИВЛ во вспомогательном или управляемом режиме, после чего повторить разряд большей по величине энергии. При рефрактерной к электроимпульсной терапии ФЖ нужно попытаться устранить вероятный метаболический ацидоз введением натрия гидрокарбоната, а также ввести антиаритмический препарат, например лидокаин. Эти препараты можно включить в системый кровоток лишь посредством непрямого массажа сердца, при котором можно добиться сердечного выброса не более 1 л/мин; этим объясняется задержка в начале действия вводимых медикаментов.

4.Если и последующие разряды дефибриллятора не принесут желаемого результата, следует перевести мелковолновую фибрилляцию желудочков в крупноволновую с помощью в/в инъекции 3,0 мл адреналина в разведении 1:10 000, после чего повторяют электроимпульсную терапию.

5.В число обратимых факторов, приводящих к ФЖ, входят повышенная адренергическая активность, гипоксия, действие препаратов с положительным хронотропным эффектом, нарушение кислотно-щелочного баланса, гипокалиемия, гипомагниемия, дигиталисная интоксикация, а также раздражение миокарда при введении внутрисердечного катетера. После дефибрилляции следует провести

коррекцию этих факторов во избежание рецидива ФЖ. Частота ФЖ наибольшая в первые минуты после возникновения инфаркта миокарда и начинает снижаться несколько часов спустя; следовательно, необходимо как можно более раннее начало мониторинга сердечного ритма и обеспечение готовности к электроимпульсной дефибрилляции.

12) реанимационных мероприятий оценивается по следующим признакам:

1.Появление реакции зрачков на свет. Сужение зрачков говорит о поступлении крови, обогащенной кислородом, в мозг больного. если зрачки остаются широкими и при этом не реагируют на свет, можно думать о гибели мозга.

2.По ходу проведения закрытого массажа сердца его эффективность контролируется помещением двух пальцев на область проекции сонных артерий; при этом в момент сжатия сердца должна ощущаться пульсация сонной артерии.

Появление пульсации на сонных артериях после кратковременного (не более 3-5 сек) прекращения массажа свидетельствует о восстановлении самостоятельной сердечной деятельности. Если реанимацию проводят два человека, то контроль за пульсом на сонных артериях и состоянием зрачков осуществляет реаниматор, проводящий ИВЛ.

3. Восстановление спонтанного дыхания. Если самостоятельное дыхание в процессе СЛР восстанавливается, становится устойчивым и достаточным по объему, цели первичной СЛР можно считать достигнутыми. Однако не следует забывать о СЛР и в этом случае больной (или пострадавший) не должен ни на минуту выпадать из поля зрения реаниматоров.

Признаки эффективности реанимационных мероприятий:

1.появление синусового ритма сердечных сокращений;

2.восстановление кровообращения с регистрацией АД не ниже 70 мм. рт. ст.;

3.сужение зрачков и появление реакции на свет;

4.восстановление цвета кожных покровов;

5.возобновление самостоятельного дыхания.

Признаки оживления:

1.снижение цианоза и бледности;

2.появление спонтанных вдохов;

3.сужение расширенных до этого зрачков;

4.появление пульса на сонных и бедренных артериях независимо от массажа сердца.

13.Критерии прекращения проведения реанимации

Реанимация может быть прекращена только в следующих случаях:

-если по ходу СЛР выяснилось, что она больному не показана;

-если при использовании всех доступных методов СЛР не отмечено признаков эффективности в течение 30 минут;

-при наличии (возникновении) опасности для здоровья проводящих реанимацию;

-при возникновении ситуации, представляющей угрозу для жизни окружающих.

-при констатации смерти человека на основании смерти головного мозга;

-при отсутствии у новорожденного сердцебиения по истечении 10 минут с начала проведения реанимационных мероприятий в полном объеме (искусственной вентиляции легких, массажа сердца, введения лекарственных препаратов).

- при состоянии клинической смерти на фоне прогрессирования достоверно установленных неизлечимых заболеваний или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью.

14.Осложнения реанимации.

Травматические:

-кровоизлияние в миокард, его некроз или расслаивание

-повреждение коронарных сосудов, надрывы мышечных волокон сердца, повреждение проводниковых путей.

- повреждения интимы сосудов с последующим образованием тромба(при катетизации вен), а также разрывы сосудов с массивными внутренними кровотечениям

-травматизация гортани и трахей интубационной трубкой, некроз ткани

-баротравме легких с разрывом легочной ткани, возникновением эмфиземы и развитием пневмоторакса

-травме грудной клетки и плевры (переломы ребер и ранение их обломками париетального листка плевры).

Нетравматические:

- гибель сурфактанта в лѐгких, ателектазов и развитие дыхательной недостаточности

-искусственная вентиляция чревата возникновением воспалительных заболеваний легких

-нарушениями гемостаза вплоть до развития синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания, а также могут выразиться в гемолизе эритроцитов и смещениях водно-солевого баланса организма из-за неадекватной форсированной трансфузионной и детоксикационной терапии

-гибель клеток ЦНС из-за недостатка килорода

15.Особенности сердечно-легочной реанимации при асистолии.

1. прекардиальный удар

2.дефибриляция разрядом 360 3.интубация трахеи и обеспечение доступа в вену(если ранее это не было сделано) 4. адреналин 10мг в/в 5.непрямой массаж сердца

6.атропин 3 мг в/в однократно

7.если есть электрическая активность – электрокардиостимуляция.

Прекращение реанимационных мероприятий:

•асистолия чаще подтверждает наступление смерти, чем является ритмом – объектом вмешательства;

•после 15 мин безуспешных реанимационных мероприятий восстановление сердечной деятельности маловероятно.

16.Особенности сердечно-легочной реанимации при фибрилляции желудочков

1.прекардиальный удар

2.дефибриляция разрядом 360

3.интубация и ивл

4.закрытый массаж сердца

5.адреналин внутривенно болюсом 0,5-1 мг в 10 мл изотонического раствора NaCl, повторно - каждые 5 мин

17)Особенности СЛМР при электромеханической диссоциации

Электромеханическая диссоциация (ЭМД) - это отсутствие механической активности сердца при наличии электрической. Экстренная помощь электромеханической диссоциации состоит в немедленном начале сердечно-легочной реанимации.

На специализированном этапе для обеспечения оптимальной вентиляции легких производят интубацию трахеи и налаживают доступ к центральной — яремной либо подключичной — или периферической вене, через которую вводят в виде болюса 1 мг адреналина гидрохлорида (1 мг в/в каждые 3—5 мин) и атропин (1 мг в/в каждые 3— 5 мин до общей дозы не более 0,04 мг/кг). Это оправдано тем, что в редких случаях угнетение наджелудочковых и желудочковых водителей ритма обусловлено резко повышенным парасимпатическим тонусом.

При неэффективности обычных доз адреналина его иногда вводят по следующим схемам:

Адреналин 2—5 мг в/в струйно быстро каждые 3—5 минут.

Возрастающие дозы: Адреналин 1—3—5 мг в/в струйно быстро с интервалами в 3 минут.

Высокие дозы: Адреналин 0,1 мг/кг в/в струйно быстро каждые 3—5 минут.

Все лекарственные средства при сердечно-легочной реанимации вводятся в/в быстро. При использовании периферической вены препараты смешиваются с 20 мл изотонического раствора натрия хлорида . При отсутствии венозного доступа адреналин (а также атропин , лидокаин ) могут вводиться в трахею в удвоенной дозе в 10 мл изотонического раствора. Внутрисердечные инъекции (тонкой иглой при строгом соблюдении техники введения и контроле) допустимы только в исключительных случаях, при абсолютной невозможности использовать другие пути введения.

При наличии какой-либо, даже минимальной, сократительной активности необходимо как можно более раннее проведение эндокардиальной, чрескожной или чреспищеводной электрокардиостимуляции .

Кардиостимуляция перспективна при остром инфаркте миокарда, грубых нарушениях сердечного ритма (тахиаритмия, бридикардия), поражении проводящей системы сердца (передозировка препаратов дигиталиса) и при неадекватном уровне кровообращения.

При электромеханической диссоциации, одновременно с проведением искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца пытаются выявить и устранить обратимые причины и бороться с ними: при асистолии — гипоксией, гипер- и гипокалиемией, ацидозом, передозировкой лекарственных средств, гипотермией и резко повышенным парасимпатическим тонусом (например, после дефибрилляции);

при электромеханической диссоциации – установить и скорректировать ее возможную причину (тромбоэмболия легочной артерии, тампонада сердца).

После успешной сердечно-легочной реанимации больного помещают в блок интенсивной терапии.

У больных, переживших остановку кровообращения, на первый план нередко выходит артериальная гипотония вследствие гиповолемии, брадикардии или нарушения сократительной функции сердца.

Медикаментозно поддерживают умеренную артериальную гипертензию; показаны препараты, улучшающие реологические свойства крови (реополиглюкин, аспирин); проводят интенсивную терапию основного заболевания.

После продолжительной сердечно-легочной реанимации проводят контроль и коррекцию кислотно-основного состояния, для профилактики повреждения головного мозга обкладывают голову и шею пузырями со льдом, поддерживая температуру в наружном слуховом проходе на уровне 34°С.

Степень поражения ЦНС после продолжительной сердечно-легочной реанимации можно оценить по шкале глубины коматозного состояния.

18) Особенности СЛМР при утоплении

Существует несколько видов утопления:

Истинное, или мокрое, синее (первичное)

Асфиктическое, бледное (сухое)

Синкопальное утопление

Истинное:Клинически истинное утопление проявляется «фиолетово-синим» цианозом, выделением изо рта и носа белой или окрашенной кровью пены. Причина истинного утопления - это попадания жидкости в легкие.Действия:

Как можно быстрее обеспечить проходимость дыхательных путей.

Удалить жидкость из желудка, для чего пострадавшего надо переклонить через колено согнутой ноги, похлопывать по спине между лопатками и освободить содержимое желудка.

Искусственное дыхание рот в рот, при необходимости даже в воде.

Поддерживать правильное кровообращение, засчет поднятия ног или наклонного положения.

При потере пульса делать закрытый массаж сердца.

Обязательная госпитазация.

Асфиксическое:Асфиктическое утопление происходит в 10-30% случаев, когда пострадавший не может сопротивляться утоплению, например в алкогольном опьянении, при сильном ударе о воду. Из-за раздражающего действия, например, ледяной воды происходит спазм голосовой щели, и вода не поступает в легкие и желудок. Смерть наступает из-за все тог же спазма голосовой щели, т.е из-за гипоксии. Поэтому асфиктическое утопление называют сухим.

Первая помощь при асфиктическом утоплении. Поскольку вода не попала в дыхательные пути, необходимо сразу же приступать к сердечно-легочной реанимации. Некоторые специалисты считают, что при асфиктическом утоплении в ледяной воде с наступлением клинической смерти, шансов на спасение больше, чем при утоплении в теплой воде. Объясняется этот факт, тем что в ляедяной воде, организм находиться в состоянии сильнейшей гопотермии, включая мозг, вследствие чего, почти прекращается метаболизм (обмен веществ), засчет чего и увеличивается запас времени на спасение, при конечно, своевременной и правильно оказанной помощи на берегу.

Синкопальное: Синкопальное утопление характеризуется первичной остановкой сердца и дыхания, и наступления клинической смерти, в результате, например, резкого перепада температур, вызванный неожиданным погружением. Период клинической смерти при таком утоплении несколько выше, чем при других видах утоплений, особенно в ледяной воде засчет глубокой гипотермии. Главным внешним отличием синкопального утопления, является внешний бледный вид и отсутствие выделения жидкости из дыхательных путей.

19) СЛМР при механической асфиксии

Оказание неотложной помощи следует начинать с прекращения сдавливающего воздействия петли на шею. Для этого петля разрезается с обязательным сохранением узла, что особенно важно при криминальных повешениях. Если пациент находится в петле длительное время, то извлекать его нецелесообразно. Следует иметь в виду, что при неполных повешениях описана успешная реанимация пациентов через 5 минут с момента повешения. После извлечения из петли необходимо немедленно осуществить иммобилизацию шейного отдела позвоночника филадельфийским воротником и шиной Kendrick’s. Одновременно необходимо оценить состояние витальных функций пациента и при их недостаточности или несостоятельности произвести их срочную компенсацию согласно алгоритму ABC. Следует отметить, что восстановление проходимости дыхательных путей у пострадавших в результате повешения путем интубации может быть затруднено вследствие отека гортани или перелома ее хрящей. В данном случае целесообразно выполнить коникотомию или трахеостомию.

При отсутствии признаков биологической смерти необходимо приступить к легочно-сердечной реанимации. Обязательным условием ее является проверка проходимости верхних дыхательных путей. При необходимости проводят интубацию или коникотомию с переходом на ИВЛ.

При возникновении судорожного синдрома внутривенно вводят 2 мл 0,5% раствора седуксена (реланиума), 10 мл 20% раствора натрия оксибутирата. В целях ликвидации ацидоза вводят капельно или струйно 200 мл 4% раствора натрия гидрокарбоната. Для улучшения мозгового кровотока и профилактики гиперкоагуляции используют гепарин или троксевазин внутривенно капельно или струйно в общепринятых дозах. При проведении интенсивной терапии необходимо применение противоотечных препаратов, в частности глюкокортикоидов (30-60 мг преднизолона), салуретиков (40-60 мг фуросемида), 5-10 мл 2,4% раствора эуфиллина. Следует помнить, что у пострадавшего после выведения его из состояния клинической смерти возможна регургитация. Для предотвращения ее используют прием Селлика — большим пальцем правой руки легко надавливают на перстневидный хрящ с небольшим смещением его назад и в сторону.

Пострадавший в результате повешения должен быть госпитализирован в многопрофильный стационар. В случае повешения с целью суицида должна быть предусмотрена возможность консультации психиатра и оказания психиатрической помощи.

Пострадавшие в результате повешения должны быть госпитализированы в отделения реанимации и интенсивной терапии

20) СЛМР при электротравме

Прежде всего необходимо прекратить воздействие тока и удалить пострадавшего от источника или проводника тока либо путем выключения тока, либо осторожного оттаскивания пострадавшего от источника тока. Необходимо выключить рубильник, вывернуть предохранительные пробки на щитке. Если это невозможно, то спасающий должен освободить пострадавшего из-под действия тока, предварительно обеспечив свою безопасность: надеть резиновые или сухие шерстяные перчатки или обернуть руки сухой тканью, надеть галоши или встать на сухую доску, оттянуть провод или пострадавшего сухой веревкой, деревянной палкой и т. д.

После этого следует при показаниях приступить к мерам реанимации, начиная с искусственного дыхания, закрытого массажа сердца, дефибрилляции и т. д. (см. соответствующие мероприятия в разделе Врачебная техника). При оказании доврачебной помощи должны применяться методы раздражения чувствительных нервов, слизистых оболочек и кожи (вдыхание нашатырного спирта, растирание одеколоном и т. п.). При цианозе и застойных явлениях в

легких нужно внутривенно ввести 80 мг лазикса, 200 мл 30% раствора мочевины или произвести кровопускание (400—500 мл).

Электротравма местное лечение состоит в обработке поврежденного участка кожи спиртом и применении мазевых повязок с сульфаниламидами, антибиотиками.

Электротравма госпитализация показана после принятия неотложных реанимационных мер на месте происшествия и улучшения общего состояния пострадавшего, позволяющего транспортировать его.

21.Интубация трахеи Классификация по маллампати

Class I

визуализируются небные дужки, мягкое небо и язычок

Class II

визуализируются небные дужки и мягкое небо, язычок частично скрыт языком

Class III

визуализируется лишь мягкое небо

Class IV

мягкое небо видно не полностью

Оборудование для интубации трахеи. Оротрахеальная или назотрахе-

альная интубация — относительно сложная манипуляция, ограниченная 20—30 с, требует специальной подготовки и оборудования.

Обычно набор для интубации трахеи состоит из:

1)ротоносовых масок нескольких размеров;

2)S-образных воздуховодов (воздуховод Сафара);

3)набора термопластических одноразовых эндотрахеальных трубок с надувными манжетками или без них;

4)коннектора для соединения эндотрахеальной трубки с адаптером наркозного аппарата;

5)щипцов Мэджилла для облегчения интубации трахеи через носовой ход;

6)ларингоскоп с набором прямых (типа Мэджилла, Флэгга) и кривых (типа Макинтоша) клинков;

7)шприца для раздувания манжетки эндотрахеальной трубки;

8)пульверизатора с 2% раствором лидокаина (ксилотокс, ксилокаин, лигнокаин) для местной анестезии надгортанника, голосовых связок и трахеи;

9)материала (лейкопластырь или марлевая тесемка) для фиксации эндотрахеальной трубки;

10)электровакуумного аппарата с набором стерильных катетеров для отсасывания;

11)дикаиновой, лидокаиновой или преднизолоновой мази для смазывания эндотрахеальных трубок;

12)современного наркозного аппарата, способного осуществить бесперебойную подачу кислородно-закисной или кислородно-воздушной смеси;