Механизм технического намагничивания. Магнитный гистерезис.

Процесс технического намагничивания магнитного материала сопровождается изменением его доменной структуры. В размагниченном образце направления спонтанной намагниченности доменов совпадают с осями легкого намагничивания. При приложении магнитного поля самым выгодным направлением технической намагниченности домена будет та его ось легкого намагничивания, которая составляет наименьший угол с направлением внешнего магнитного поля.

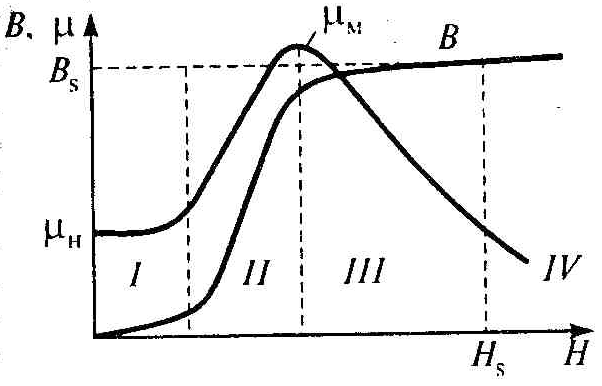

Основная кривая намагничивания. Важнейшей характеристикой Ферромагнетиков является основная кривая намагничивания, описывающая зависимость намагниченности М или магнитной индукции В от напряженности магнитного поля Н для предварительного размагниченного образца, а также зависимость магнитной проницаемости μ от напряженности магнитного поля Н и предельная петля магнитного гистерезиса.

I участок — это область самых слабых магнитных полей (H —> 0) — характеризуется линейной зависимостью В от H и постоянным значением μ. Процесс намагничивания на этом участке называют процессом обратимого смещения границ доменов. На этом участке суммарная намагниченность образца становится отличной от нуля, и материал характеризуется начальной магнитной проницаемостью μн. После снятия внешнего магнитного поля границы доменов снова возвращаются в прежнее положение, поэтому остаточная намагниченность не возникает.

II участок — область слабых магнитных полей — характеризуется крутым подъемом В и μ при увеличении H. В конце этого участка магнитная проницаемость проходит через максимум и представляет собой максимальную магнитную проницаемость μм. Процесс намагничивания на этом участке называют процессом необратимого смещения границ доменов.

III участок — область средних полей — характеризуется небольшим увеличением В и значительным уменьшением μ. Процесс намагничивания на этом участке называют процессом вращения вектора намагниченности. В конце этого участка при H=Hs намагниченность М материала достигает значения намагниченности технического насыщения MS (M -> MS) или, можно сказать, что магнитная индукция В материала достигает значения индукции технического насыщения BS(B -> BS).

IV участок — область сильных магнитных полей — характеризуется незначительным возрастанием индукции В с увеличением напряженности магнитного поля H и приближением значения магнитной проницаемости μ к единице.

Магнитный гистерезис.

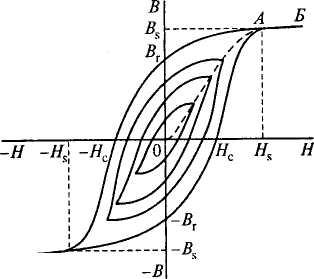

Если предварительно размагниченный образец подвергнуть намагничиванию до состояния технического насыщения, то с увеличением напряженности магнитного поля H магнитная индукция В будет изменяться в соответствии с кривой ОАБ (См. рис.) и в точке А при Н = Hs достигнет значения индукции технического насыщения, или индукции насыщения Bs. Отрезок АБ является безгистерезисной частью зависимости В(Н). При Уменьшении напряженности поля Н намагниченность образца уменьшается по кривой БАВr, и при H = 0 индукция В не будет равна нулю. Эта индукция называется остаточной и обозначается Вr, с ней связано существование постоянных магнитов.

Для достижения полного размагничивания образца к нему необходимо приложить поле определенной напряженности и противоположное по знаку. Напряженность такого поля называют коэрцитивной силой Hс. При дальнейшем возрастании отрицательного поля индукция тоже становится отрицательной и в точке А' при H =-HS, достигает значения индукции технического насыщения (В = — Bs). После уменьшения отрицательного поля, а затем увеличения положительного поля кривая перемагничивания опишет петлю, называемую предельной петлей магнитного гистерезиса, которая является важной технической характеристикой магнитных материалов.

Таким образом, предельная петля магнитного гистерезиса — это кривая изменения магнитной индукции при изменении внешнего магнитного поля от +H, до -Н, и обратно. Пользуясь предельной петлей магнитного гистерезиса, можно определить основные параметры материала: коэрцитивную силу Hс, индукцию насыщения Bs, остаточную индукцию Вr и др. Площадь этой петли пропорциональна работе, затрачиваемой на перемагничивание образца за один цикл; она пропорциональна потерям на гистерезис Из рис. видно, что в координатах В(Н) при Н < Hs (или В < Bs) проявляется целое семейство петель магнитного гистерезиса, заключенных одна в другую.

Поскольку ферримагнетики также обладают доменной структурой, поэтому рассмотренные процессы намагничивания и размагничивания происходят в них аналогичным образом.

Коэрцитивная сила Hс является важной технической характеристикой магнитных материалов и как магнитная проницаемость μ зависит от суммарной удельной поверхности зерен, магнитной анизотропии, магнитострикции, механических напряжений, наличия примеси и других дефектов. Чем больше размер зерна (меньше суммарная удельная поверхность зерен) и более совершенна структура кристаллической решетки (меньше дислокаций, внутренних напряжений, примесей и других дефектов), тем меньше Нс и больше μ, а материал соответственно легче намагничивается и перемагничивается.

По величине коэрцитивной силы магнитные материалы разделяют на магнитомягкие и магнитотвердые. Граница этого раздела по значению Нс условная. Материалы, у которых Нс < 4 кА/м, относят к магнитомягким, у которых Нс > 4 кА/м — к магнитотвердым. Для магнитомягких материалов характерным является малое значение коэрцитивной силы; у промышленных образцов наименьшая Нс = 0,4 А/м. Это легко-намагничивающиеся материалы. Магнитомягкие материалы применяют в производстве сердечников, катушек индуктивности, реле, трансформаторов, электрических машин и т. п., работающих в постоянном и переменном магнитных полях.

Для магнитотвердых материалов характерным является широкая петля гистерезиса с большой коэрцитивной силой; у промышленных образцов наибольшая Нс ≈ 800 кА/м. Магнитная проницаемость μ у них меньше, чем у магнитомягких материалов. У магнитотвердых материалов большая максимальная удельная магнитная энергия WM которая пропорциональна произведению наибольших значений В и H на кривой размагничивания. Применяют магнитотвердые материалы для производства постоянных магнитов, в электрических машинах малой мощности, для записи и хранения цифровой, звуковой и видеоинформации и др.