- •Введение

- •1. Исследование объекта автоматизации

- •1.1. Общие положения

- •1.2. Характеристики объекта

- •1.2.1. Состав комплекса насосных станций

- •1.2.2. Информационное обеспечение системы диспетчеризации

- •1.2.2.1. Входные сигналы

- •1.2.2.2. Выходные сигналы

- •1.3. Функции системы

- •1.3.1. Общие положения

- •1.3.2. Формирование текущих и сменных значений показателей производства

- •1.3.3. Оперативно-диспетчерский контроль производства

- •1.3.4. Ведение базы данных

- •1.3.5. Формирование отчетных документов

- •2. Разработка и реализация архитектуры системы диспетчеризации

- •2.1. Общие принципы построения архитектуры системы

- •2.2. Разработка архитектуры системы

- •2.3. Выбор и обоснование аппаратно - программных средств

- •2.3.1. Общие положения

- •2.3.2. Уровень отображения информации, контроля и архивирования

- •2.3.3. Уровень управления

- •2.3.4. Уровень устройств связи с объектами

- •2.4. Разработка требований к прикладному программному обеспечению

- •2.4.1. Уровень отображения информации, контроля и архивирования .

- •Пульт оператора

- •2.4.2. Уровень управления

- •2.5. Общая характеристика используемых аппаратных средств

- •2.5.1. Контроллеры MicroPc фирмы octagon

- •2.5.2. Модули adam серии 4000

- •2.6. Реализация архитектуры системы в выбранном техническом базисе

- •2.6.1. Уровень отображения информации, контроля и архивирования

- •2.6.2. Уровень управления

- •2.6.3. Уровень устройств связи с объектами

- •2.7. Расчет надежности работы системы

- •2.7.1. Основные положения

- •2.7.2. Определение исходных данных

- •2.7.3. Расчет надежности по графу работоспособности системы

- •2.8. Вывод

- •3. Разработка прикладного программного обеспечения

- •3.1. Общие положения

- •3.2. Разработка монитора реального времени пульта оператора

- •3.2.1. Общие положения

- •3.2.2. Статические рисунки

- •3.2.3. База каналов

- •3.2.3.1. Общие положения

- •3.2.3.2. Объект общее

- •3.2.3.2.1. Подсистема контроля связи по с лк

- •3.2.3.2.2. Подсистема формирования отчетных документов

- •3.2.3.3. Объект насосная станция

- •3.2.3.4. Подобъект задвижка

- •3.2.3.5. Объект отчет тревог

- •3.2.3.6. Объект работа с файлами

- •3.2.3.7. Объект интегрирование

- •3.2.4. Представление данных

- •3.2.4.1. Общие положения

- •3.2.4.2. Переход по экранам

- •3.2.4.3. Контроль и управление насосамив составе насосной станции №1

- •3.2.4.4. Экран “Насосная станция №2”

- •3.2.4.5. Экран “Аварийные сообщения”

- •3.2.4.6. Экран “Просмотр отчета тревог”

- •3.2.4.7. Просмотр и формирование отчетных документов

- •3.2.4.7.1. Просмотр и формирование сменного рапорта

- •3.2.4.7.2. Просмотр и формирование суточного рапорта

- •3.2.4.7.3. Просмотр и формирование месячного рапорта

- •3.2.4.8. Просмотр суточных трендов

- •3.3. Разработка монитора реального времени локального контроллера

- •3.3.1. Общие положения

- •3.3.2. Описание и реализация алгоритмов управления

- •3.3.2.1. Алгоритм дистанционного управления насосом

- •3.3.2.1.1. Назначение и характеристика

- •3.3.2.1.2. Используемая информация

- •3.3.2.1.3. Результаты решения

- •3.3.2.1.4. Математическое описание

- •3.3.2.1.5. Алгоритм решения

- •3.3.2.1.6. Реализация

- •3.3.2.2. Алгоритм управления насосом в составе насосной станции

- •3.3.2.2.1. Назначение и характеристика

- •3.3.2.2.2. Используемая информация

- •3.3.2.2.3. Результаты решения

- •3.3.2.2.4. Математическое описание

- •3.3.2.2.5. Алгоритм решения

- •3.3.2.2.6. Реализация

- •3.3.2.3. Алгоритм назначения режима работы насоса

- •3.3.2.4. Алгоритм дистанционного управления задвижкой

- •3.3.2.4.6. Реализация

- •3.3.2.5. Алгоритм управления клапаном откачки сточных вод из дренажного приямка помещения насоснойт станции.

- •3.3.2.6. Математическое описание регулятора

- •3.4. Вывод

- •4. Оценка экономической целесообразности

- •4.1. Факторы экономической эффективности

- •4.2. Расчет единовременных затрат

- •4.3. Оценка эксплуатационных затрат

- •4.4. Качественная оценка экономической эффективности системы

- •4.4. Вывод

- •5. Охрана труда

- •5.1. Меры безопасности при монтаже и ремонте электрооборудования

- •5.1.1. Защита от опасности прикосновения к токоведущим частям

- •5.1.2. Выполнение оперативных работ в электроустановках

- •5.1.3. Защита от статического электричества

- •5.2. Организация рабочего места оператора пэвм

- •5.2.1. Вредные факторы, действующие на оператора пэвм

- •5.3.3. Рекомендации по работе на пэвм

- •5.3.4. Освещение рабочего места

- •5.3.4.1. Метод коэффициентов использования светового потока

- •5.3.4.2. Расчет искусственного освещения

- •5.4. Вывод

- •Заключение

- •Список используемых источников информации

3.3.2.6. Математическое описание регулятора

В составе регулятора выделено два канала регулирования, так как он формирует два сигнала управления задвижкой (“открыть”, “закрыть”). Каналы представляет собой независимые регуляторы с ШИМ - импульсаторами.

Регулятор построен на основе ПИ - закона с учетом особенностей объекта регулирования и обеспечения необходимых показателей качества. Сигнал с регулятора поступает на формирователь ШИМ - сигнала.

Особенности данного регулятора заключаются в наличии зоны нечувствительности (a) и в ограничении роста интегральной составляющей. Зона нечувствительности введена для устранения ложных команд управления задвижкой. Ограничение роста интегральной составляющей введено для повышения устойчивости замкнутой системы регулирования.

Формирование ШИМ - сигналов осуществляется по формулам:

- для канала №1, формирующего сигнал “открыть”:

ШИМоткр i=F(Tоткр i-Pоткр i)×Kоткр i (3.1)

- для канала №2, формирующего сигнал “закрыть”:

ШИМзакр i=F(Tзакр i-Pзакр i)×Kзакр i , (3.2)

где ШИМоткр i (ШИМ закр i) - сигнал управления “открыть” (“закрыть”), формируемый каналом №1(№2);

F(t) - функция - формирователь ШИМ - сигнала;

Pоткр i (Pзакр i) - величина, обратная скважности ШИМ - сигнала и умноженная на коэффициент пропорциональности (10 или 100 для разных регуляторов) формируется регулятором на i-м шаге;

Tоткр i (Tзакр i) - значение линейноизменяющейся функции типа “треугольник” на i-м шаге;

Kоткр i(Kзакр i) - коэффициент, обеспечивающий технологические блокировки на i-м шаге;

i - номер шага дискретизации.

Формирователь ШИМ - сигнала представляет собой функцию вида:

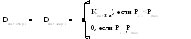

(3.3)

Формирователь ШИМ - сигнала имеет общий вид для разных каналов.

Линейноизменяющиеся функции типа “треугольник” используются при формировании ШИМ - сигналов. Эти функции для разных каналов имеют общий вид и находятся в противофазе относительно друг друга. Функция типа “треугольник” описывается выражением вида:

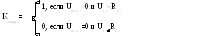

(3.4)

(3.4)

,

где Ti - значение функции на i-том шаге;

Tmax - максимальное значение функции (9 или 98 для разных регуляторов);

i - номер шага дискретизации.

Начальные условия:

- для канала №1: T0=0, T1=1;

- для канала №2: T0=Tmax, T1=Tmax-1.

Формирование величины Pi вычисляется по ПИ - закону:

- для канала номер №1:

Pоткр i=Kпр×si'+Sоткр i (3.5)

- для канала номер №2:

Pзакр i=Kпр×si'+Sзакр i , (3.6)

где Pоткр i (Pзакр i) - значение вычисляемой величины для соответствующего канала регулирования на i-м шаге;

Кпр - значение коэффициента пропорциональной составляющей;

si' - значение относительного отклонения текущего значения расхода от значения уставки с учетом зоны нечувствительности на i-м шаге;

Sоткр i (Sзакр i) - значение интегральной составляющей для соответствующего канала регулирования на i-м шаге;

i - номер шага дискретизации.

Первые слагаемые формул (3.5, 3.6) являются пропорциональными составляющими соответствующего канала регулирования, вторые - интегральными.

Вычисление значения относительного отклонения текущего значения расхода от значения уставки с учетом зоны нечувствительности осуществляется по формуле:

si'=si×li-2 , (3.7)

где si - значение относительного отклонения текущего значения расхода от значения уставки на i-том шаге;

li-2 - значение коэффициента нечувствительности на (i-2)-м шаге, формируемого регулятором по формуле:

(3.8)

,

где a - ширина зоны нечувствительности;

i - номер шага дискретизации.

Значение относительного отклонения текущего значения расхода от значения уставки на i-том шаге определяется по формуле:

(3.9)

где Ui - значение уставки расхода на i-том шаге;

Ri - значение расхода на i-том шаге;

K - коэффициент пропорциональности (10 или 100 для разных регуляторов);

i - номер шага дискретизации.

Значение интегральной составляющей определяется по формуле:

- для канала №1:

(3.10)

- для канала №2:

(3.11)

где Sоткр i(Sзакр i) - значение интегральной составляющей соответствующего канала регулирования на i-м шаге;

Ui-2 - значение уставки на (i-2)-м шаге;

Ri-2 - значение расхода на (i-2)-м шаге;

Dинт откр i(Dинт закр i) - значение интегрального слагаемого для соответствующего канала регулирования на i-м шаге;

i - номер шага дискретизации.

Значение интегрального слагаемого на i-том шаге определяется по формуле, которая имеет вид:

(3.12)

,

где Kинт - значение интегрального коэффициента регулирования;

Pmax - максимальной значение величины P (10 или 100 для разных регуляторов);

i - номер шага дискретизации.

Значения коэффициентов (Kоткр i, Kзакр i), обеспечивающих технологические блокировки вычисляются по формулам:

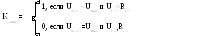

(3.13)

(3.14)

где Uос i-1 - значение величины обратной связи на (i-1)-м шаге;

Umax - максимальное значение величины Uос;

Ri-1 - значение расхода на (i-1)-м шаге;

i - номер шага дискретизации.