СФ / Надежность строительных конструкций

.pdfМИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ ДОНБАССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ

Мущанов В.Ф., Касимов В.Р., Руднева И.Н.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАСЧЕТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО МЕТОДУ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ

Макеевка, ДонНАСА 2009

2

УДК 624.04

Конспект лекций «Основные положения расчет строительных конструкций по методу предельных состояний (для студентов строительных специальностей) / Составители: Мущанов В.Ф., Касимов В.Р., Руднева И.Н. – Макеевка, ДонНАСА, 2009. – 36 с.

Конспект лекций «Основные положения расчет строительных конструкций по методу предельных состояний предназначен для студентов строительных специальностей. В конспекте лекций рассматриваются вопросы вероятностного расчета строительных конструкций, частные коэффициенты надежности метода предельных состояний, нормирование атмосферных и технологических (крановых) нагрузок, сочетание нагрузок.

Составители: |

проф. В. Ф. Мущанов |

|

доц. Касимов В.Р. |

|

ас. Руднева И.Н. |

Рецензенты: |

к-т техн. наук, доц. Жук Н.Р. |

|

|

|

к-т техн. наук, доц. Денисов Е.В. |

Ответственный за выпуск |

проф. В. Ф. Мущанов |

3

ЛЕКЦИЯ № 1. ОСНОВЫ ВЕРОЯТНОСТНОГО РАСЧЕТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Проектирование конструкций является процессом принятия решений, при котором необходимо учитывать различные неопределенности в виде возможных отклонений параметров нагрузки, геометрии, прочности материала от заданных значений для достижения приемлемой вероятности «отказа» конструкции.

Основные определения:

Надежность – способность объекта выполнять свои функции в течение установленного срока службы.

Отказ – реализация состояния объекта, при котором он не может выполнять свои функции.

Основные сведения из теории вероятности и математической статистики

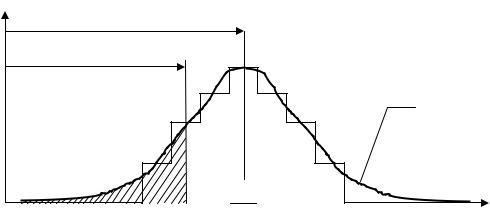

При конечном числе интервалов, на которые разбивается диапазон измерения случайной величины Х, результаты измерений (в простейшем случае) могут быть представлены в виде гистограммы (см. Рис. 1).

x

ni/N |

x |

(px) |

|

|

px(x) |

|

|

|

|

|

|

px(x) |

xi-3 |

xi-2 |

xi-1 |

xi |

xi+1 |

xi+2 |

xi+3 |

Рис.1.

xi – интервал случайной величины; ni – число попаданий случайной величины в интервал xi; N – число испытаний;

При N → ∞ и i → ∞ получаем непрерывную функцию px(x) – функцию

плотности распределения (или просто плотность распределения) случайной величины Х,

Основные свойства px(x):

1. Суммарная площадь под кривой плотности распределения равна 1, т.е.:

∞ |

(x)dx =1, |

|

∫ px |

(а) |

|

−∞ |

|

|

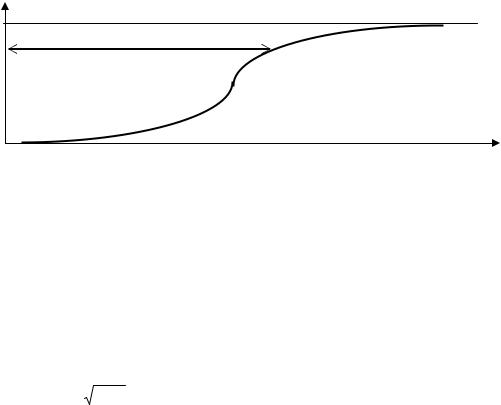

а вероятность (Рх(х))того, что случайная величина Х примет значение меньше х будет равна участку площади, расположенной под кривой px(x) левее х, или

4

|

|

x |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Px (x)= ∫ px (x)dx - |

функция распределения |

вероятности. Из этого следует 2-е |

|||||||||

|

|

−∞ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

свойство: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

2. Плотность |

распределения есть |

первая производная от функции |

||||||||

вероятности распределения |

|

|

|||||||||

|

|

|

|

px (x)= |

dPx (x) |

|

|

(б) |

|||

|

P(x) |

dx |

|||||||||

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

x |

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

Px(x) |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 2. Функция распределения вероятности

Плотность распределения px(x), как и функция распределения, характеризует в полном объеме случайную величину Х, основными характеристиками которой являются:

∞

1) математическое ожидание x = ∫ xpx (x)dx - абсцисса центра тяжести площади

−∞

под кривой распределения;

|

∞ |

(x − x )2 px (x)dx - дисперсия случайной величины Х; |

|

2) |

D(x)= x) = ∫ |

(в) |

|

|

−∞ |

|

|

3) |

S(x)= x€ = D(x) - стандарт случайной величины Х. |

|

|

Величины 2) и 3) характеризуют рассеяние (изменчивость) случайной величины

Х.

Основы расчета надежности конструкций

Если представить расчетные параметры, влияющие на работу конструкции, в виде случайных независимых величин, то условие обеспечения несущей способности конструкции может трактоваться, как выполнение предельного неравенства:

~ |

|

|

,..., x |

|

~ |

|

,..., x |

|

~ |

|

, x |

|

,..., x |

|

)> 0; |

|

|

(1) |

||||

g(x , x |

)= R(x , x |

|

|

)−Q(x |

|

|

|

|

|

|||||||||||||

1 |

~ |

2 |

|

~ |

|

n ~ |

1 |

2 |

|

|

m |

|

m+1 |

|

m+2 |

|

n |

|

|

|

|

|

или |

g |

= |

R |

−Q |

> 0 , |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

~ |

|

|

|

|

||

где |

“~” |

– |

символ |

случайной |

величины; |

|

- усилия |

(или напряжения) в |

||||||||||||||

|

Q |

|||||||||||||||||||||

конструкции, |

|

выраженные |

через внешнюю нагрузку; |

~ |

- |

несущая способность |

||||||||||||||||

|

R |

|||||||||||||||||||||

конструкции, |

|

выраженная |

в |

единицах |

представления |

~ |

~ |

- функция резерва |

||||||||||||||

|

Q; |

g |

||||||||||||||||||||

прочности.

5

Вероятность выполнения неравенства (1) есть вероятность неразрушения. Вероятность разрушения конструкции (или ее отказа, превышения границы области допустимых состояний) определится, как

|

0 |

|

Pf |

= ∫ pg (g)dg |

(2) |

|

−∞ |

|

где pg(g) – плотность распределения функции резерва прочности.

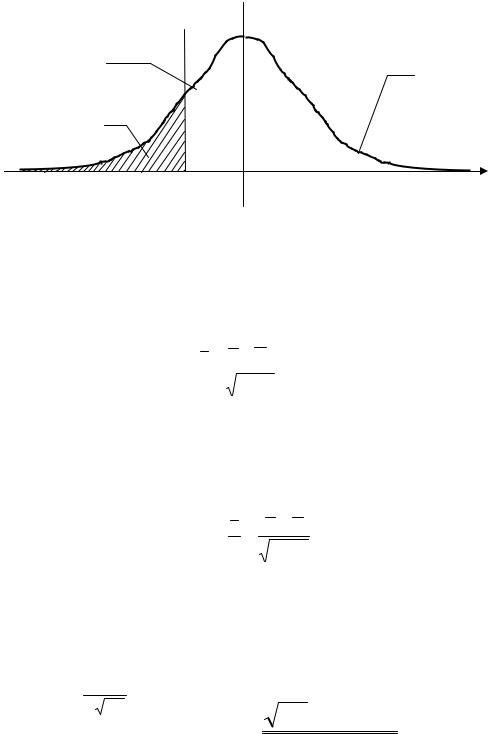

p(g)

pg(g)

Pf = P(g<0) |

g |

0 β(g)

Рис.3. К определению надежности конструкции

При любых законах распределения взаимно-независимых случайных величин

~ ~ справедливы соотношения:

R и Q

|

|

|

g = R −Q; |

|

(3) |

|||

|

|

|

g€ = |

R) −Q), |

|

|||

–, |

, ∩ - математическое ожидание, дисперсия, стандарт величины. |

|

||||||

Число стандартов g€, укладывающееся в диапазоне от g = 0 до g = g называется |

||||||||

характеристикой безопасности β |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

β = |

g |

= |

R −Q |

(4) |

|

|

|

|

g€ |

) |

) |

|||

|

|

|

|

|

R +Q |

|

||

Для |

простоты |

иллюстрации взаимосвязи |

между Pf и β предположим, |

что |

||||

случайные величины |

~ |

~ |

|

|

|

|

|

|

R и Q подчиняются нормальному закону распределения. В этом |

||||||||

случае вероятность отказа будет вычисляться, как (см. рис. 2)

|

|

|

|

|

|

1 |

g |

− |

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

1 |

∞ |

|

g |

1 |

|

||||||

|

|

= P(g < 0)= |

− |

|

|

i |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

€ |

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

||||

P |

f |

|

∫ e |

|

|

|

g |

|

|

dg = |

|

− |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

||||||

|

g€ |

2π −∞ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

1 |

β |

g 2 |

|

||||

∫ e− |

|

dg = |

1 |

−Φ(β) |

(5) |

||

2 |

|||||||

2 |

|||||||

2π |

|||||||

0 |

|

|

|

|

|

||

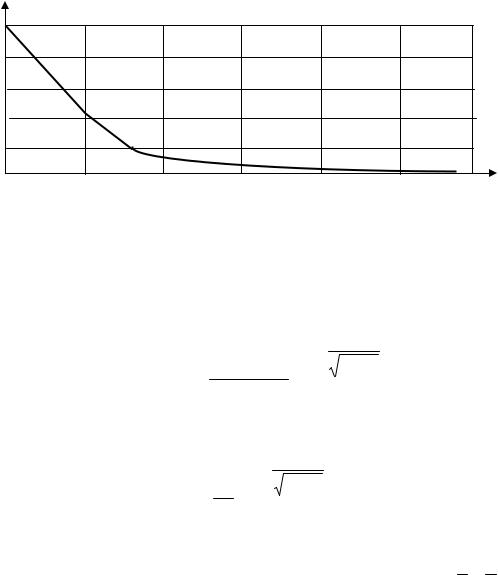

Φ(β )

где Ф(β) – интеграл вероятности Гаусса.

6

Pf 0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

β |

Рис. 3. К зависимости между Pf и β

В общем случае рассматриваемый подход позволяет исследовать вероятностную природу коэффициентов надежности метода предельных состояний:

-для коэффициента надежности по нагрузке γf:

|

|

|

|

|

|

€ |

|

|

|

|

|

|

1+ |

Qβv |

Q) |

|

|

|

|

|

Qp |

) |

|

|||

γ f = |

|

|

|

|

R +Q |

(6.a) |

||

|

|

(1+ µQ vQ )= |

|

|

||||

|

|

|

1+ µQ vQ |

|||||

Q |

||||||||

-для коэффициента надежности по материалу γm

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

€ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1+ |

Rβv |

R) |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

) |

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

= |

|

|

R +Q |

|

(6.б) |

|||

|

|

|

€ |

|

|

|

€ |

γ m |

1 |

+ µR vR |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

где |

vQ = |

|

Q |

, |

vR = |

R |

- коэффициенты вариации; µQ и µR |

- число стандартов, на |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

Q |

R |

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

которые сдвинуты нормативные значения Rn и Qn по отношению к R и Q .

Всвязи с этим можно считать, что:

-основные положения метода предельных состояний имеют вероятностную основу;

-отсутствие прямого вероятностного расчета в рамках методики предельных состояний приводит к следующим негативным последствиям:

надежность сооружений одного и того же назначения, запроектированных по одним и тем же нормам, но выполненных из различных материалов, оказывается различной;

существующие нормы расчета и проектирования не позволяют оценивать надежность проектируемых конструкций, а тем более, проектировать конструкции с заданным уровнем надежности.

Исключить указанные недостатки позволяет прямой вероятностный расчет конструкций.

7

ЛЕКЦИЯ №2. МЕТОДЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ ОТКАЗА

Условием отказа будет выполнение неравенства: |

|

||

~ |

~ |

< 0 |

(7) |

R |

−Q |

||

Вероятностью отказа будет вероятность реализации неравенства (7)

∞

Pf = ∫ R(x)pQ (x)dx (8)

0

где R(x) – функции распределения вероятностей случайной величины R; pQ(x) – плотность распределения вероятностей Q.

Для вычисления вероятности отказа в виде интеграла (8), используются следующие методы:

1) метод 2-х моментов – используется, если величины |

~ |

~ |

распределены по |

||

R и Q |

|||||

нормальному закону. Тогда |

1 − Φ(β)=1 − P |

|

|

|

|

P = |

|

|

(9) |

||

f |

2 |

S |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Преимущество метода в его простоте, недостаток – в ограниченности применения нормального закона распределения.

2) метод статистической линеаризации – основан на разложении функции надежности g~ в ряд Тейлора. Применяется, как правило, при определении числовых

характеристик нелинейной функции g нескольких случайных аргументов x1, x2, … , xn.

Пусть g = f(x1, x2, … , xn)

Разложим функцию g в ряд Тейлора в окрестности точки А:

|

|

|

|

~ |

|

∂g |

~ |

|

∂g |

~ |

|

∂g |

|

|

||||

|

|

g = |

f (a1 , a2 ,..., an )+ (x1 |

− a1 ) |

|

|

+ (x2 |

− a2 ) |

|

|

+... + |

(xn − an ) |

|

|

+W , |

(10) |

||

|

|

∂x |

∂x |

2 |

∂x |

n |

||||||||||||

|

|

∂g |

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

где |

- значения |

частных |

производных, |

которые |

|

берутся |

при |

||||||||||

~ |

∂xi |

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

(i =1,2,..., n); W – нелинейные члены ряда. |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

xi = ai |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

В практических расчетах членами W как правило пренебрегают. Тогда: |

|

|||||||||||||||||

- |

математическое ожидание функции |

надежности |

(g ) |

определяется, как |

||||||||||||||

|

функция g, вычисленная от математических ожиданий случайных |

|||||||||||||||||

|

аргументов x1, x2 ,..., xn , т.е. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

g(x1 , x2 ,..., xn )≈ f (x1 , x2 ,..., xn ) |

|

|

|

|

|

(11.a) |

||||||||

-дисперсия функции g определится, как

) |

n |

|

∂g 2 |

) |

|

|

g |

≈ ∑ |

|

|

xi |

(11.б) |

|

|

||||||

|

i=1 |

|

∂xi |

|

|

|

3) метод «горячих» точек, разработанный в бывшем СССР Б.И. Снарскисом (он же в зарубежной литературе метод первого приближения, сформулированный Хазофером и Линдом). Метод используется в случае, если исходные величины

8

распределены не по нормальному закону, и основан на приведении исходных распределений к нормальному. Аппроксимации производятся в «горячей точке» (точке подгонки).

Преимущество метода заключается в универсальности и простоте алгоритма, недостатки – в том, что функция g , определяющая область отказа, должна быть

всюду дифференцируемой и гладкой.

4) метод статистических испытаний, основанный на достаточно большом числе (5000 … 10000) статистических испытаний по схеме Бернулли, т.е. при каждом

|

|

~ |

~ |

испытании генерируются значения случайных величин R и Q . Для i-х значений xi |

|||

выполняется детерминированный расчет значений Q и R и проверяется условие Q > |

|||

R. Если условие выполняется, то эта реализация засчитывается в качестве отказа. |

|||

Частота появления отказа (ν) рассматривается, как оценка его вероятности Pf: |

|||

ν = |

k |

≈ P |

(12) |

|

|||

|

m |

f |

|

|

|

|

|

где k – число отказов; m – число испытаний. |

|

||

Метод крайне прост и универсален, но требует оценки близости ν к Pf. Тогда |

|||

Pf ≤ηskν, |

(13) |

||

где ηsk - доверительный коэффициент, определяемый, |

как правило, по таблицам |

||

в зависимости от уровня доверительной вероятности Ps и числа отказов k. Например:

для Ps = 0.95 и k = 20 при m = 5000

→ν = 500020 = 0.004; η020.95 =1.453; Pf =1.453 0.004 = 0.005812;

для Ps = 0.99 и k = 20 при m = 5000

→ν = 500020 = 0.004; η020.99 =1.655; Pf =1.655 0.004 = 0.00622.

5) метод Монте-Карло – является модифицированным методом статистического моделирования. Так как интеграл (8) есть не что иное, как математическое ожидание функции отказа Fk, то

|

|

|

1 |

m |

|

|

Pf = |

|

(Q)≈ |

∑Fk (Qi ) |

(14) |

||

F |

||||||

|

||||||

|

|

|

m i=1 |

|

||

т.е. при каждом испытании:

а) по заданной плотности вероятностей величины Q моделируется ее реализация

Qi;

б) по значению аргумента Qi определяется значение R; в) проверяется условие Ri −Qi = Fki ;

г) по выше приведенной формуле (14) определяется Pf.

Как и в предыдущем случае, необходимой операцией является оценка близости ν к Pf. При реализации метода Монте-Карло наиболее приемлемым подходом является формирование ряда выборок Pf (до i = 20) и формирования на их основе значений оценки вероятности Pfi . Для определения доверительного интервала ∆Pf

используем критерий Стьюдента

9

M

|

2 |

|

|

2 |

|

|

|

|

|

||||

∆Pf = ±t p |

∑Pfi |

− MPfi |

(15) |

|||

i=1 |

|

|

|

|||

M (M −1) |

||||||

|

|

|||||

М – число выборок; tp – значения коэффициента для различных уровней доверительной вероятности.

При большой ширине доверительного интервала следует увеличить объем выборок или их число.

Пример расчета вероятности отказа методом 2-х моментов

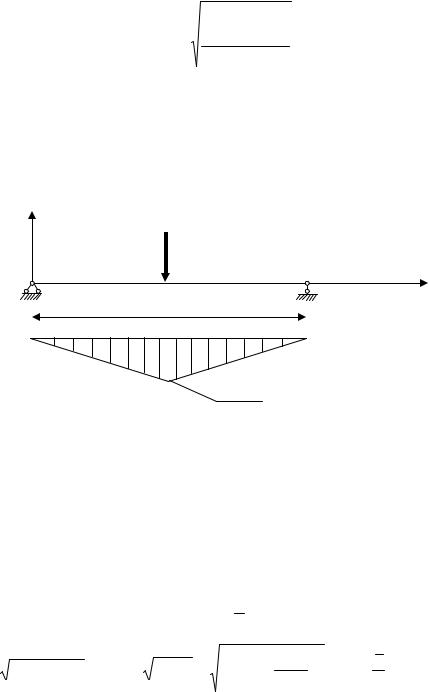

Расчет на прочность балки в условиях плоского поперечного изгиба

M = |

Pl |

; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

P |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Wx = |

|

bh |

2 |

; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

l |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

при |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R =σT |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

Q =σ = |

|

M |

= |

|

6Pl |

|

= |

3Pl |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

W |

4bh2 |

2bh2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Mmax |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

Примем |

величины |

~ |

|

распределенными |

|

|

по |

|

|

|

нормальному закону |

с |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

P и σ~T |

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

характеристиками |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

€ |

Остальные |

|

параметры |

считаем |

неизменными |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

σT и σ€T , P и P . |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

(детерминированными). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

Если величины R и Q распределены по нормальному закону, тои |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

результирующая величина g подчиняется нормальному закону распределения: |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

Так как g(x + y)= g(x)+ g(y), то g = |

|

|

− |

|

|

|

T − |

|

|

|

3l |

|

|

; |

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

R |

Q |

=σ |

P |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

2bh2 |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

a g€(x + y)= |

|

) |

|

|

|

) |

|

|

|

) |

|

) |

= |

|

) |

|

) 3l |

|

|

|

2 |

; β = |

g |

. |

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||

|

|

g(x)+ g(y), то g€ = |

R +Q |

|

|

σT |

+ P |

|

|

|

|

|

|

|

g€ |

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2bh2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

Вероятность безотказной работы: P = |

1 |

|

+ Φ(β); |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

s |

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

Вероятность отказа: |

|

|

|

|

|

|

P |

f |

= |

1 |

|

−Φ(β)=1− P . |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

s |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

Тогда при |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

€ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

σ€T |

|

|

|

|

|

|

|

2 |

и |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

= 2.6 kH , σT = 240 MΠa = 240000kH / м |

, |

|

= 24 MΠa = |

24000 kH / м |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

P = 26 kH , P |

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

детерминированных величинах l = 2 м, b = 0.05 м, h = 0.1 м

10

g =σT − P |

3l |

= 240000 − 26 |

3 2 |

0.12 |

= |

84000 kH / м2 ; |

|

|

||||||||||||

|

|

2bh2 |

|

|

|

|

2 0.05 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

) |

+ |

) 3l |

|

2 |

24000 |

2 |

+ 2.6 |

2 |

|

|

3 2 |

|

2 |

|

|

2 |

, |

|||

g€ = σT |

P |

|

= |

|

|

|

2 0.05 0.12 |

|

= 28624.5 kH / м |

|

||||||||||

|

|

2bh2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

β = g = |

84000 |

= 2.935 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

g€ |

28624.5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Вероятность безотказной работы: |

|

|

P = |

1 |

+ Φ(β)= |

1 |

+ Φ(2.935)= 0.9984, |

|||||||||||||

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

s |

|

2 |

|

|

2 |

|

|

|

||

Вероятность отказа: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

Pf =1− Ps |

=1−0.9984 = 0.0016 или 0.16%. |

||||||||||||||

ЛЕКЦИЯ №3. МЕТОД ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ

Предельное состояние есть состояние, при переходе за которое сооружение перестает соответствовать поставленным требованиям. В настоящее время предельные состояния по степени ограничений и эксплуатации и возможных последствий отказа разделяются на 2 группы:

•к 1-й группе относятся предельные состояния, при выходе за которые возникает полная потеря пригодности к эксплуатации (общая потеря устойчивости, потеря устойчивости положения, разрушение любого характера, переход в изменяемую систему, качественное изменение конфигурации вследствие чрезмерных деформаций ползучести или пластичности, сдвигов в соединениях),

•ко 2-й группе относятся предельные состояния, при выходе за которые затрудняется нормальная эксплуатация (недопустимые деформации и перемещения, недопустимые уровни колебаний, недопустимые образования

или раскрытия трещин).

Для количественных оценок предполагается математическая модель , в которой возможно описание предельного состояния с помощью уравнений или алгоритма в зависимости от величин, допускающих их прямое измерение или наблюдение. Эти величины в теории надежности несущих конструкций называются базисными переменными Xi. Большей частью базисные переменные (нагрузки, свойства материала и грунтов, геометрические размеры) являются случайными числами, иногда случайными процессами, для которых может быть собрана статистическая информация. Совокупность определяющих надежность сооружения базисных переменных представляется случайным вектором

|

X |

1 |

|

|

|

. |

|

|

|

|

|

|

|

|

X = |

. |

|

|

(16) |

|

. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

X m |

|

||