- •От издательства

- •Глава 1

- •Определение гибкости

- •Различия между гибкостью, гипермобильностью и чрезмерной подвижностью суставов

- •Сущность гибкости

- •Программа развития гибкости

- •Положительное влияние программы развития гибкости

- •Глава I. Современный взгляд на гибкость и растягивание

- •Глава 2 остеология и артрология

- •Классификация дисциплин

- •Классификация суставов и их влияние на движение

- •Виды движения

- •Рост костей и гибкость

- •Максимально уплотненное положение и гибкость

- •Глава 3

- •Сократительные

- •Компоненты мышцы: факторы,

- •Ограничивающие гибкость

- •Участки саркомера

- •Ультраструктура тонкого филамента: актин

- •Ультраструктура толстого филамента: миозин

- •Соединительного филамента: титин

- •Глава 3 Сократительные компоненты мышцы

- •Глава 3. Сократительные компоненты мышцы

- •Структурные мостики саркомера

- •Глава 3- Сократительные компоненты мышцы

- •Саркотубулярная система

- •Теория сокращения

- •Глава 3. Сократительные компоненты мышцы

- •Глава 3- Сократительные компоненты мышцы

- •Предлагаемые методы

- •Выражения модулирующего гена

- •Через растягивание

- •Глава 4

- •Соединительная ткань:

- •Фактор, ограничивающий

- •Гибкость

- •Коллаген

- •Эластичная ткань

- •Влияние иммобилизации на соединительную ткань

- •Глава 5

- •Механические

- •И динамические свойства

- •Мягких тканей

- •Терминология

- •Глава 5.Механические и динамические свойства лтгких-тканей

- •Глава 5-Механические и динамические свойства мягких тканей

- •Мягкие ткани

- •Глава 5- Механические и динамические свойства мягких тканей

- •Глава 5 •Механические и динамические свойства мягких тканей

- •Сосудистая ткань

- •Глава 5 •Механические и динамические свойства мягких тканей

- •Глава 5 •Механические и динамические свойства мягких тканей

- •Факторы,

- •Влияющие на механические

- •Свойства соединительных

- •Тканей и мышц

- •Глава 5 •Механические и динамические свойства мягких тканей

- •Глава 6

- •Нейрофизиология гибкости:

- •Невральная анатомия

- •И физиология

- •Структурная основа: клеточная нейроанатомия

- •Рефлексы и другие спинномозговые невральныецепи

- •Глава 6. Нейрофизиология гибкости: невральная анатомия и физиология

- •Неврологические и другие факторы, связанные с тренировкой гибкости

- •Глава 6. Нейрофизиология гибкости: невральная анатомия и физиология

- •Глава 6. Нейрофизиология гибкости: невралъная анатомия и физиология

- •Планы на будущее

- •Глава 7 гипермобильность сустава

- •Оценка гипермобильности суставов

- •Врожденные синдромы

- •Перспективы изучения наследственных нарушений соединительной ткани

- •Глава 7 .Гипермобильность сустава

- •Глава 8 расслабление (релаксация)

- •Определение понятия «расслабление»

- •Измерение расслабления

- •Глава 8 . Расслабление (релаксация)

- •Глава 8 . Расслабление (релаксация)

- •Глава 8 . Расслабление (релаксация)

- •Глава 8 . Расслабление (релаксация)

- •Глава 9

- •Болезненные

- •Ощущения в мышцах:

- •Этиология и последствия

- •Гипотеза о поврежденной или разорванной мышце

- •Глава 9- Болезненные ощущения в мышцах: этиология и последствия

- •Глава 9- Болезненные ощущения в мышцах: этиология и последствия

- •Гипотеза о поврежденной соединительной ткани

- •Гипотеза

- •О метаболическом накоплении

- •Или осмотическом давлении

- •И отечности

- •Факторы, предрасполагающие к возникновению отсроченных болезненных ощущений в мышцах

- •Травма и обусловленные чрезмерными нагрузками повреждения мышц и соединительных тканей

- •Глава 9- Болезненные ощущения в мышцах: этиология и последствия

- •Влияние механической нагрузки на эластичность и силу коллагена в рубцовой ткани

- •Глава 9- Болезненные ощущения в мышцах: этиология и последствия

- •Глава 10

- •Глава 10. Особые факторы, влияющие на уровень гибкости

- •Глава 10. Особые факторы, влияющие на уровень гибкости

- •Половые различия в уровне гибкости

- •Глава 10. Особые факторы, влияющие на уровень гибкости

- •Телосложение и гибкость

- •Глава 10. Особые факторы, влияющие на уровень гибкости

- •Глава 10. Особые факторы, влияющие на уровень гибкости

- •Расовые различия в уровне гибкости

- •Глава 10. Особые факторы, апияющие на уровень гибкости

- •Глава 10. Особые факторы, влияющие на уровень гибкости

- •Глава 10. Особые факторы, влияющие на уровень гибкости

- •Глава 10. Особые факторы, влияющие на уровень гибкости

- •Глава 10. Особые факторы, влияющие на уровень гибкости

- •Глава 10. Особые факторы, влияющие на уровень гибкости

- •Глава 11

- •Социальное содействие

- •И психология в развитии

- •Гибкости

- •Глава 11. Социапъное содействие и психология в развитии гибкости

- •Глава 11. Социальное содействие и психология в развитии гибкости

- •Психология соблюдения пациентами предписаний в превентивных и реабилитационных программах

- •Глава 11. Социальное содействие и психология в развитии гибкости

- •Глава 12 сущность растягивания

- •Гомеостаз

- •Принцип перерастяжения

- •Поддержание гибкости

- •Глава 12. Сущность растягивания

- •Глава 12. Сущность растягивания

- •Глава 13

- •Дополнительные системы классификации

- •Глава 13- Типы и виды упражнений на растягивание

- •Проприоцептивное улучшение нервно-мышечной передачи импульсов

- •Глава 13- Типы и виды упражнений на растягивание

- •Глава 13- Типы и виды упражнений на растягивание

- •Глава 13- Типы и виды упражнений на растягивание

- •Тракция

- •Глава 13- Типы и виды упражнений на растягивание

- •Нетрадиционные средства растягивания

- •Глава 14

- •Глава 14- Мобилизация, "игра" суставов,манипуляция- «игра» суставов

- •Манипуляция

- •Глава 14' Мобилизация, "игра"суставов,.Манипуляция..

- •Толчковые методы

- •Глава 14- Мобилизация, "игра"суставов,манипуляция..

- •Влияния манипуляции на мобильность суставов

- •Осложнения при применении манипулятивной терапии позвоночника

- •Статистические данные об осложнениях

- •Глава 15

- •Упражнения категории X

- •Глава 15- Противоречия во взглядах на проблему растягивания

- •Глава 15- Противоречия во взглядах на проблему растягивания

- •Глава 16

- •Глава 16. Упражнения на растягивание для особых групп насепения

- •Глава 16. Упражнения на растягивание для особых групп населения

- •Гибкость и беременность

- •Глава 17

- •Голеностопный сустав

- •Глава 17- Анатомия и гибкость свободной нижней конечности и тазового пояса

- •Глава 11. Анатамыя и гибкость свободной нижней конечности и тазового пояса

- •Глава 1 7. Анатомия и гибкость свободной нижней конечности и тазового пояса

- •Коленный сустав

- •Проксимальная часть ноги

- •Глава 17. Анатомия и гибкость свободной нижней конечности и тазового пояса

- •Тазовая область

- •Тазобедренный сустав

- •Глава 18

- •Общая анатомия позвоночного столба

- •Функции позвоночника

- •Позвонки

- •Межпозвонковые диски

- •Связки позвоночника

- •Взаимосвязь между растягиванием мышц поясницы, таза и подколенных сухожилий

- •Глава 18. Анатомия и гибкость позвоночного столба

- •Шейные позвонки

- •Движения шейного отдела

- •И шейном отделах

- •Глава 19 анатомия и гибкость верхней конечности

- •Глава 19- Анатомия и гибкость верхней конечности

- •Глава 19- Анатомия и гибкость верхней конечности

- •Глава 19. Анатомия и гибкость верхней конечности

- •Глава 19- Анатомия и гибкость верхней конечности

- •Локтевой сустав и участок предплечья

- •Глава 19- Анатомия и гибкость верхней конечности

- •Лучезапястный сустав

- •Глава 19- Анатомия и гибкость верхней конечности

- •Глава 20

- •Функциональные

- •Аспекты растягивания

- •И гибкости

- •Эстетический аспект умений и навыков

- •Глава 20. Функциональные аспекты растягивания и гибкости биомеханический аспект умений и навыков

- •Бег, бег трусцой и спринт

- •Глава 20. Функциональные аспекты растягивания и гибкости

- •Глава 20. Функциональные аспекты растягивания и гибкости

- •Плавание

- •Глава 20. Функциональные аспекты растягивания и гибкости

- •Глава 20. Функциональные аспекты растягивания и гибкости

- •Гибкость грудной клетки, уровень физической деятельности и дыхание

- •Литература

- •Глава 1. Современный взгляд на гибкость и растягивание 7

- •I спорту Укра'ши

- •03680, Кшв-150, вул. Ф1зкультури, 1

Проприоцептивное улучшение нервно-мышечной передачи импульсов

Проприоцептивное улучшение нервно-мышечной передачи импульсов можно определить как метод «содействия или ускорения нервно-мышечного механизма путем стимулирования проприорецепторов» (Knott, Voss, 1968). Этот метод был разработан в конце 1940-х — начале 1950-х годов Германом Кабатом. Сегодня он широко используется в реабилитации, а также в области спортивной тренировки.

Основные нейрофизиологические принципы проприоцептивного улучшения нервно-мышечной передачи импульсов. Метод проприоцептивного улучшение нервно-мышечной передачи импульсов основан на ряде важных нейрофизиологических механизмов, включая ингибирова-ние, содействие, сопротивление и рефлексы. Методы облегчения или содействия предназначены для повышения возбудимости мотонейронов. Примерами могут служить любые стимулы, повышающие деполяризацию (увеличивающие возбудимость) мотонейронов или вызывающие рекрутирование дополнительных мотонейронов. С другой стороны, ингибиторные методы направлены на снижение возбудимости. Поэтому они инициируют стимулы, которые гиперполяризируют (снижают возбудимость) мотонейроны или приводят к сокращению числа активно посылающих импульсы мотонейронов (F.A. Harris, 1978; Prentice, 1983). Хотя ингибирование диаметрально противоположно содействию, тем не менее оба эти метода неотделимы друг от друга: метод, способствующий содействию агониста, или движителя, одновременно обеспечивает расслабление или ингибирование антагониста. Следует подчеркнуть, что ингибиторные методы играют более значительную роль в увеличении гибкости.

Содействие и ингибирование обеспечивают мышечное сопротивление (т.е. активные сокращения). Первоначально максимальное сопротивление определяли как наибольшую величину сопротивления (противодействующей силы), которая может воздействовать на изотоническое или на активное сокращение и обеспечивает полную амплитуду движения (Knott, Voss,

214

Глава 13- Типы и виды упражнений на растягивание

1968). Сегодня большинство специалистов считают более точным термином оптимальное или соответствующее сопротивление (Adler и др., 1993). Максимальное сопротивление обусловливает иррадиацию, которую можно определить как распространение возбудимости в ЦНС, вызывающую определенную структуру сокращения синергестических мышц (Holt, Surburg, 1981).

Преимущества методов улучшения нервно-мышечной передачи импульсов. Что касается амплитуды движений, то, как показывают результаты многочисленных исследований (M.A.Moore, Hutton 1980; Prentice, 1983), использование методов улучшения нервно-мышечной передачи импульсов обеспечивает максимальное увеличение гибкости по сравнению с другими видами упражнений на растягивание. Этот факт подтверждают и другие исследователи (Beaulieu, 1981; Cornelius, 1983; Perez, Fumasoli, 1984).

Установлено, что эти методы также обеспечивают большой прирост силы, улучшают силовой баланс, повышают стабильность суставов (Adler и др., 1993, Surburg, 1981, 1983). Поскольку неадекватный уровень развития силы при достаточном уровне гибкости может предрасполагать к травмам суставов, определенные методы улучшения нервно-мышечной передачи импульсов могут быть использованы для профилактики спортивных травм, развивая оба эти качества (M.A.Moore, 1979).

Ученые отмечают, что указанные методы способствуют также повышению выносливости, улучшению кровообращения (Adler и др., 1993, Caillet, 1988) и координации (Adler и др., 1993, Sullivan и др., 1982). Кроме того, сторонники использования этих методов утверждают, что они обеспечивают оптимальное мышечное расслабление (Prentice, 1983; Sullivan и др., 1982). Тем не менее следует отметить, что не все методы улучшения нервно-мышечной передачи импульсов приводят к положительным результатам (Condon и Hutton, 1987; Etnyre, Abraham, 1984, 1988).

Полемика по поводу методов улучшения нервно-мышечной передачи импульсов. Кроме множества преимуществ, методам улучшения нервно-мышечной передачи импульсов присущи и недостатки. Например, при реализации большинства методов должна быть убедительная мотивация (Cornelius, 1983). Другим недостатком, на который указывают М.А.Мор (1979), М.А.Мор и Хаттон (1980) и Кондон и Хаттон (1987), является то, что некоторые виды растягиваний, используемые в этих методах, воспринимаются как более болезненные, чем статическое растягивание. Также отмечают, что отдельные методы улучшения нервно-мышечной передачи импульсов иногда оказываются более опасными, чем статическое растягивание, так как используемое в них растягивание имеет место при более высоком напряжении в мышце. Поэтому целесообразно более тщательно следить за реализацией этих методов.

Еще одним недостатком методов улучшения нервно-мышечной передачи импульсов является потенциальная возможность возникновения феномена Вальсальвы (состояния аналогичного тому, что происходит при натуживании с задержкой дыхания на выдохе) — повышения систолического давления (Cornelius, 1983). Этот феномен может возникнуть при вы-

215

Наука

о гибкости

|

Таблица 13.2. Сравнение методов растягивания |

| |||

|

Автор |

Равный период |

Измерительный прибор |

Измеряемый сустав |

Термин |

|

Корнелиус и |

Да |

Флексометр |

Тазобедренный |

OPI |

|

Хинсон(1980) |

|

Лейтона |

|

Зи6Р1 3 и 6 PIC |

|

Этнир и Эбрехем |

Да |

Гониометр |

Голеностопный |

SS |

|

(1986) |

|

|

|

PNFI PNF2 |

|

Харди(1985) |

Да |

Флексометр Лейтона |

Тазобедренный |

OPI Зи6Р1 3 и 6 PIC |

|

Хартли-О'Брайен |

Да |

Флексометр |

Тазобедренный |

Баллистическое |

|

(1980) |

|

Лейтона |

|

Расслабление Пассивное PNF Активное PNF |

|

ХольтиСмит(1983) |

Да |

Гониометр |

Тазобедренный |

SS ICO 3S |

|

Хольт, Тревис и |

Да |

«Сесть и |

Тазобедренный |

Быстрое растягивание |

|

Окита (1970) |

|

дотянуться» |

|

Медленное растягивание IA-CA |

|

Лукас и Козлов |

Нет |

» |

Тазобедренный |

Динамическое |

|

(1984) |

|

|

|

Статическое PNF |

|

Медиерос и др. |

Да |

Гониометр |

Тазобедренный |

SS |

|

(1977) |

|

|

|

Изометрическое |

|

Мор и Хаттон |

Да |

Гониометр |

Тазобедренный |

SS |

|

(1980) |

|

|

|

CR CRAC |

|

Седи, Вортмен и |

Да |

Флексометр |

Тазобедренный, |

Баллистическое |

|

Бланке (1980) |

|

Лейтона |

туловище, плечи |

SS PNF |

|

Танигава(1972) |

Да |

Лента и триангуляция |

Тазобедренный |

SS PNF |

Примечание." Общая амплитуда движений. Прирост до-после." Прирост в тесте «сесть и дотянуться».г Отсутствие различий между CR и CRAC.

OPI - прием пассивной гибкости агониста; РГ - прием пассивной гибкости; MVIC (максимальное произвольное изометрическое сокращение) - пассивный статический прием агониста; 3 и 6PI- прием пассивной гибкости с 3 и 6 с MVIC; PIC - прием пассивной гибкости; MVIC концентрического сокращения агониста приема пассивной статической гибкости антагониста; 3 и 6 PIC - то же, что и выше,

полнении изометрических упражнений или упражнений с большим сопротивлением и характеризуется повышением внутригрудного и внутриб-рюшного давления, что ведет к пониженному венозному возврату и пониженному сердечному выбросу с последующим временным понижением артериального давления и увеличением ЧСС. Когда выполняется выдох, артериальное давление может повыситься до 200 мм рт.ст. и выше. Чем больше максимальное произвольное изометрическое сокращение, тем выше вероятность возникновения феномена Вальсальвы.

216

Г

л а в а 13. Типы и виды упражнений на

растягивание

|

|

|

|

|

|

|

Метод (достигнутая амплитуда движений) |

Использование контрольной группы (амплитуда движений) |

Пол испытуемого |

Максимальная амплитуда движений |

Статическая значимость |

|

SS (89,3°) |

Нет |

м |

CRAC |

Даг |

|

CR (100,6°) |

|

|

|

|

|

CRAC (103,4°)а |

|

|

|

|

|

SS (0,4°) |

Нет |

м |

CRAC |

Да |

|

CR (2,6°) |

|

|

|

|

|

CRAC (5,6°)6 |

|

|

|

|

|

SS (12,7°) |

Да |

ж |

CRAC |

Не опреде- |

|

CR(13,0°) |

(-1,0°) |

|

|

лена |

|

CRAC (20,3°) |

|

|

|

|

|

Баллистическое (18,1°) |

Да |

ж |

SS |

Нет |

|

SS(21,4°) |

(16,9°) |

|

|

|

|

CR(17,7°) |

|

|

|

|

|

CRAC (16,6°) 6 |

|

|

|

|

|

SS (8,4°) |

Да |

м |

CRAC |

Да |

|

CR(11,6°) |

(0,2°) |

|

|

|

|

CRAC (14,8°)б |

|

|

|

|

|

Баллистическое (0,75°) |

Нет |

м |

CRAC |

Да |

|

SS (0,75°) |

(0,75°) |

|

|

|

|

CRAC (2,10°)" |

|

|

|

|

|

Баллистическое (2,7°) |

Нет |

ж |

CRAC |

Нет |

|

SS (2,9°) |

|

|

|

|

|

CRAC (3,3°)6 |

|

|

|

|

|

SS (5,7°) |

Да |

м |

CR |

Нет |

|

CR (7,3°)6 |

(0,6°) |

|

|

|

|

SS (133,7°) |

Нет |

ж |

CRAC |

Нет |

|

CR (132,8°) |

|

|

|

|

|

CRAC (136,8°)a |

|

|

|

|

|

Баллистическое |

Да |

м |

CR |

Да |

|

SS |

(3,4°) |

|

|

|

|

CR(10,6°)6 |

|

|

|

|

|

SS(7,1°) |

Да |

м |

CR |

Да |

|

CR(15,9°)6 |

(1,4°) |

|

|

|

но с 3 или 6 с MVIC; SS - статическая гибкость; CR - сокращение-расслабление; CRAC - сокращение-расслабление агониста; ICO - только изометрическое сокращение; 3S - метод увеличения гибкости в результате последовательных изометрических сокращений мышц, подлежащих растягиванию, с последующими концентрическими сокращениями противоположной мышечной группы с легким воздействием со стороны партнера; IA-CA - изометрическое сокращение агониста (IA) с последующим концентрическим сокращением антагониста (СА).

Лицам, страдающим коронарной болезнью сердца и имеющим высокое артериальное давление, следует не допускать возникновения этого феномена, так как в противном случае у них может произойти сердечный приступ или разрыв церебрального сосуда (Н.Н. Jones, 1965). Вместе с тем в результате анализа проведенных исследований Фарди (1981) сделал вывод, что риск возникновения феномена Вальсальвы во время выполнения упражнений изометрического характера намного меньше, чем принято считать. Тем не менее программа занятий должна содержать превентивные

217

Наука

о гибкости

меры, направленные на снижение потенциального риска. Так, во время выполнения упражнений с большим сопротивлением необходимо делать выдох, а при выполнении других упражнений следить за тем, чтобы дыхание было ритмичным.

В результате проведенных экспериментов Элдред, Хаттон и Смит (1976), а также Судзуки и Хаттон (1976) подвергли сомнению некоторые идеи о нейрофизиологической основе улучшения нервно-мышечной передачи импульсов. В частности, было выявлено, что статическое сокращение, предшествующее мышечному растягиванию, способствует сократительной активности путем замедления после разрядки веретен данной мышцы. Кроме того, было показано, в отличие от традиционных представлений, что первоначально мышца более резистентна к изменению длины после статического сокращения (J.L.Smith и др., 1974). Очевидно, нервно-сухожильные веретена подавляются лишь на короткий промежуток времени после сокращения мышцы, подвергающейся растягиванию. Этнир и Ли (1987) указали на трудность интерпретации сравнительных данных большого числа исследований, в которых использовались различные методы растягивания. В частности, они отметили:

«Несмотря на то что методы улучшения нервно-мышечной передачи импульсов обеспечивают наиболее положительные результаты, исследования, направленные на определение эффективности различных методов развития гибкости, существенно отличаются по методологии, экспериментальному замыслу и тлг., что значительно затрудняет непосредственное сравнение».

Указанную проблему иллюстрирует табл. 13.2.

Методы улучшения нервно-мышечной передачи импульсов в одной плоскости — отдельной мышце. До того, как были открыты методы улучшения нервно-мышечной передачи импульсов, реабилитация парализованных больных осуществлялась с помощью метода, предусматривающего выполнение одного движения в одном суставе и одной мышцей (Voss и др., 1985). Примером такого растягивания является ручное растягивание трехглавой мышцы плеча испытуемого. Методы улучшения нервно-мышечной передачи импульсов могут также включать данный способ растягивания в отдельной плоскости движения. Такая методика является эффективной, но не оптимальной (Kabat и др., 1959).

Методы улучшения нервно-мышечной передачи импульсов в спиральной и диагональной плоскостях (вращение). Естественное функциональное движение осуществляется посредством спирально-диагональных структур движения. Исходя из этого, Кабат и Нотт разработали метод, основанный на естественных структурах движения и тем самым обеспечивающий более эффективное стимулирование нервной системы в процессе реабилитации (Voss, Ionta, Myers, 1985). Восс, Ионта и Миерс (1985) определяют эти структуры как «различные сочетания движения..., которые предусматривают реакции удлинения и укорачивания многих мышц». Типич-

218

Г л а в а 13- Типы и виды упражнений на растягивание

ным примером спирально-диагональной функции в спорте является маховое движение клюшкой во время игры в гольф.

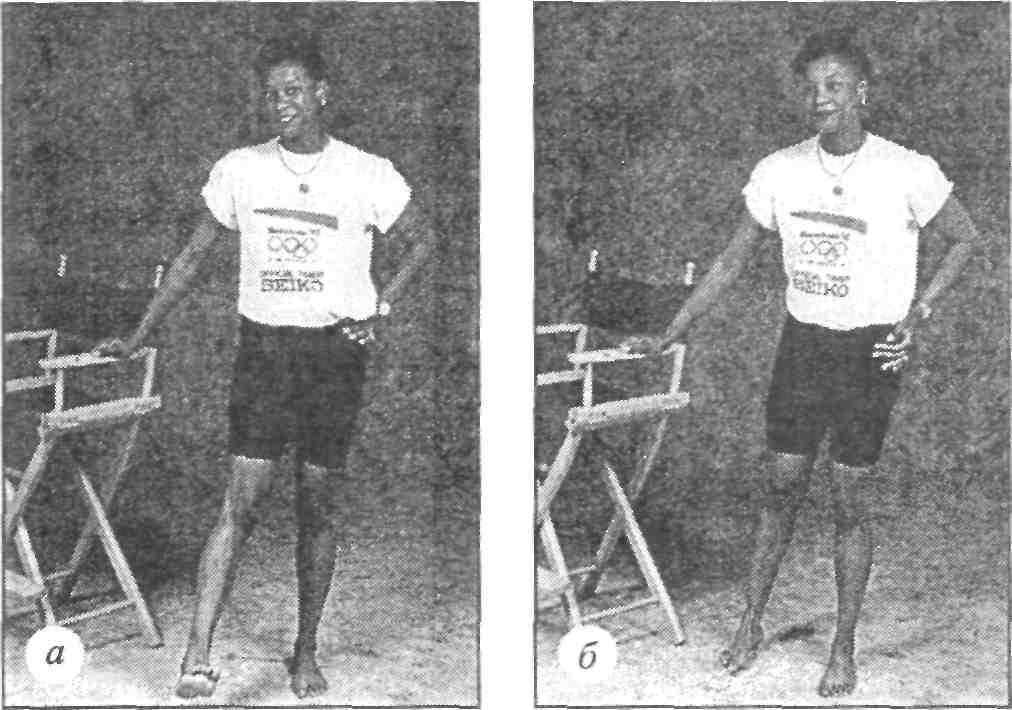

Спирально-диагональный характер структур естественного движения обусловлен самой структурой скелетной системы и расположением в ней мышц. Мышцы расположены спиралеобразно вокруг костей, поэтому при сокращении они, как правило, осуществляют спиралевидное движение. Примеры свободных движений, иллюстрирующих структуры улучшения нервно-мышечной передачи импульсов в нижней конечности, приведены на рис. 13.5. и 13.6.

219

Наука о гибкости

Линия движения

Методы улучшения нервно-мышечной передачи импульсов, опирающихся на определенную структуру движения, предусматривают исходное положение, при котором основные мышечные компоненты находятся полностью в удлиненном состоянии, тогда как волокна мышц могут подвергаться максимальному растяжению. Такое исходное положение называют удлиненным диапазоном, диапазоном инициации иди диапазоном растягивания. Структура движения, являющаяся оптимальной для конкретной «цепочки» мышц, позволяет последним переходить из максимально удлиненного (расслабленного) состояния к полностью укороченному, если осуществляется в полном диапазоне.

Как уже отмечалось, большинство мышц проходит диагонально, поэтому оптимальной функции они достигают при сокращении в диагональном и нередко спиральном направлении (Kabat и др., 1959).

Диагональную линию движения называют траекторией структуры. Это оптимальная линия движения, обусловленная максимальным сокращением основных компонентов в соответствующем порядке, — от удлиненного состояния до укороченного (Voss и др., 1985).

Компоненты движения

Каждая диагональная или спиралевидная структура включает три компонента движений суставов или точек (осей) вращения, участвующих в движении. Этими компонентами являются: сгибание или выпрямление; движение к средней линии или поперек и от средней линии; вращение. Компонент движения, который подвергает мышцу наибольшему растягиванию, является основным компонентом действия. Остальные компоненты считаются вторичными и третичными компонентами действия.

Метод улучшения нервно-мышечной передачи импульсов предусматривает использование двух различных спирально-диагональных структур для каждой конечности (рука или нога). Их называют диагональ 1 (Д1) и диагональ 2 (Д2). Рис. 13.7 иллюстрирует структуры улучшения нервно-мышечной передачи импульсов для нижних конечностей. Структуры названы в соответствии с проксимальной точкой (осью) вращения тазобедренного сустава, описаны соответствующие движения в структурах Д1 и Д2 для нижних конечностей. На рис. 13.5 показаны исходная, средняя и заключительная позиции структур Д1 и Д2.

Специальные методы улучшения нервно-мышечной передачи импульсов. Метод улучшения нервно-мышечной передачи импульсов включает разнообразные приемы, обеспечивающие конкретные результаты. Они могут, например, включать изотонические и изометрические (как концентрические, так и эксцентрические) сокращения в различных сочетаниях, а также сокращения агонистических и антагонистических мышц.

220

Г л а в а 13- Типы и виды упражнений на растягивание

Д1 сгибание

Бедро — Сгибание

Приведение Внешнее вращение

Ступня — Тыльное сгибание Инверсия

Пальцы ног — Выпрямление

Д2 сгибание

Бедро — Сгибание

Отведение

Внутреннее вращение Ступня — Тыльное сгибание

Эверсия Пальцы ног — Выпрямление

Приведение

тазобедренного сустава

Внешнее вращение

Инверсия ступни

Отведение

тазобедренного сустава Внутреннее вращение Эверсия ступни

С гибание

в тазобедренном суставеТыльное

сгибание стопы Выпрямление пальцев

ног

гибание

в тазобедренном суставеТыльное

сгибание стопы Выпрямление пальцев

ног

Выпрямление тазобедренного сустава

Плантарное сгибание стопы

Сгибание пальцев ног

Д2 выпрямление

Бедро — Выпрямление ПриведениеВнешнее вращение

Ступня — Плантарное сгибание Инверсия

Пальцы ног — Сгибание

Д1 выпрямление Бедро — Выпрямление

Отведение

Внутреннее вращение Ступня — Плантарное сгибание

Эверсия Пальцы ног — Сгибание

Рис. 13.7. Структуры проприорецептивного улучшения нервно-мышечной передачи импульсов для нижних конечностей (Prentice, 1990)

Следующие описания методов улучшения нервно-мышечной передачи импульсов основаны на работах Нотта и Восса (1968), Салливана, Маркоса и Минора (1982) и Сербурга (1981).

Повторяющиеся сокращения

Повторяющиеся сокращения (ПС) предусматривают сокращения группы мышц-агонистов до явного утомления при выполнении конкретного движения (рис. 13.8, а). В более простом варианте присутствуют только изотонические сокращения. ПС может предшествовать изотоническое сокращение мышц более сильной антагонистической структуры, содействующее более слабым мышцам. После начального изотонического сокращения

221

Наука о гибкости

сокращение антагониста Изотоническоесокращение агониста

Изотоническое сокращение антагонистаИзотоническое сокращение агониста

Изометрическое сокращение агониста

Пассивное 1. Изотоническое растягивание агониста

Активное с помощью партнера сокращение агониста

Активное сокращение агониста

Активное с сопротивлением сокращение агониста

2Sjf\

Изотоническое сокращение антагонистаИзометрическое сокращение антагониста

Изотоническое сокращение агониста

Изометрическое сокращение агониста

![]()

Изометрическое 1. сокращение агониста

Изометрическое 2. сокращение антагониста 3.

Изотоническое сокращение антагониста РасслаблениеПассивное растягивание антагониста

Изометрическое сокращение антагониста

Расслабление

Изотоническое сокращение агониста, преодолевая минимальное сопротивление

Изотоническое сокращение антагониста

Изометрическое сокращение антагониста

Расслабление

Изотоническое сокращение агониста

Расслабление

Изотоническое сокращение агониста Эксцентрическое сокращение агониста РасслаблениеЭксцентрическое сокращение агониста

Рис. 13.8. Процедуры проприоцептивного улучшения нервно-мышечной передачи импульсов: незаштрихованный кружок — изотоническое сокращение; заштрихованный кружок — изометрическое сокращение; пунктирная линия — пассивное растягивание; сплошная линия — активное растягивание или сокращение; линия со стрелками —

эксцентрическое сокращение. Повторяющееся сокращение (а). Ритмическое инициирование (б). Медленное реверсирование (в). Медленное реверсирование-удержание (г). Ритмическая стабилизация (д). Сокращение-расслабление (е). Удержание-расслабление (ж). Медленное реверсирование-удержание-расслабление (з). Агонистическое реверсирование (и) (Alter, IS

222