Творчество в.А. Серова. 1865-1906

Высокий гуманизм, подлинная демократичность взглядов выдающегося русского живописца и графика Валентина Александровича Серова делают его творчество подлинно народным. Произведениям художника свойственны оптимизм, жизненная правда, богатство колорита, острота психологической характеристики, огромная сила социального обобщения. Серов - один из самых многогранных художников в русском искусстве. Все его творчество - путь непрерывных поисков.

Валентин Серов родился в семье музыкантов. В десятилетнем возрасте начал заниматься живописью под руководством И. Е. Репина. В 1880 г. Серов поступил в Академию художеств в мастерскую П. Чистякова. Он осваивает “чистяковскую систему” строго построенного, как бы математически выверенного рисунка. Большое воздействие на Серова оказала живопись старых мастеров, виденная им в музеях России и Западной Европы. В 1885г. Серов оставляет Академию художеств, не сдав последних экзаменов. Очень значительное место в жизни художника имела творческая атмосфера абрамцевского кружка в имении Мамонтова; Серов сближается с современными живописцами, знакомится с лучшими достижениями в русском искусстве.

Высшими

достижениями раннего

периода

являются портреты-картины -

«Девочка с персиками», «Девушка,

освещенная солнцем» - поражали

современников новизной колорита: он

чист и свеж. Новизна живописи портретов

юных серовских героинь - следствие того,

что художник изображает человека во

взаимодействии со световоздушной

средой, учитывая изменения цвета в

зависимости от освещения, цвета соседних

предметов, вибрации воздуха. Значение

света, воздуха, пространства - чисто

«пейзажных» компонентов - так велико в

этих работах, что Серов в шутку делал

вид, что боится, как бы его картину

«Девочка с персиками» не приняли за

пейзаж. «Девочка

с персиками»

- безусловно, самая известная картина

В.Серова. Полотно было написано молодым

художником летом в 1887 году в усадьбе

С.И.Мамонтова. Девочка-подросток,

изображенная на полотне, - дочь

Мамонтова,

![]() Верочка.

Картина создавалась трудно - работа

заняла

более трех месяцев - но нам кажется, что

произведение было создано быстро, в

порыве счастливого озарения. Какие же

качества этой картины делают ее такой

необъяснимо притягательной для зрителя?

Наверно, секрет прелести этого произведения

прост – живописец сумел передать трепет

ускользающего мгновения, но при этом

придать картине завершенность,

законченность. Смуглая девочка в светлой

с бантом кофточке сидит за столом. Нам

кажется - она присела на миг, машинально

взяла в руку персик, а через мгновение

встрепенется, как бабочка, и улетит

обратно в сад. У девочки нежная кожа,

темные, с синеватыми белками глаза и

такие же темные волосы. Просто, с едва

заметной улыбкой, смотрит она на нас. В

руке у нее персик, на скатерти рядом –

персики, нож, кленовые листья… Комната

залита солнечным светом. Солнечные

лучи, проникая в комнату, мягко ложатся

и на стол, и на руки девочки, и на старинную

мебель зимней столовой… Картина покоряет

зрителя и свежестью колорита, и

гармоничностью художественного образа,

и удивительной внутренней гармоничностью,

и огромной жизненностью. Используя

импрессионистические приемы, в частности

свободную вибрацию мазка, Серов с большим

мастерством передает игру света, его

насыщенность, и то, как ложатся тени. А

самое главное - художнику удалось с

помощью небольшой картины рассказать

целый роман о девочке, о ее характере,

чувствах – таких же светлых и чистых,

как и ее облик. Картина «Девочка с

персиками» - ода весне, обаянию юности

и непосредственности, всему тому, что

восхищает и радует нас в жизни.

Верочка.

Картина создавалась трудно - работа

заняла

более трех месяцев - но нам кажется, что

произведение было создано быстро, в

порыве счастливого озарения. Какие же

качества этой картины делают ее такой

необъяснимо притягательной для зрителя?

Наверно, секрет прелести этого произведения

прост – живописец сумел передать трепет

ускользающего мгновения, но при этом

придать картине завершенность,

законченность. Смуглая девочка в светлой

с бантом кофточке сидит за столом. Нам

кажется - она присела на миг, машинально

взяла в руку персик, а через мгновение

встрепенется, как бабочка, и улетит

обратно в сад. У девочки нежная кожа,

темные, с синеватыми белками глаза и

такие же темные волосы. Просто, с едва

заметной улыбкой, смотрит она на нас. В

руке у нее персик, на скатерти рядом –

персики, нож, кленовые листья… Комната

залита солнечным светом. Солнечные

лучи, проникая в комнату, мягко ложатся

и на стол, и на руки девочки, и на старинную

мебель зимней столовой… Картина покоряет

зрителя и свежестью колорита, и

гармоничностью художественного образа,

и удивительной внутренней гармоничностью,

и огромной жизненностью. Используя

импрессионистические приемы, в частности

свободную вибрацию мазка, Серов с большим

мастерством передает игру света, его

насыщенность, и то, как ложатся тени. А

самое главное - художнику удалось с

помощью небольшой картины рассказать

целый роман о девочке, о ее характере,

чувствах – таких же светлых и чистых,

как и ее облик. Картина «Девочка с

персиками» - ода весне, обаянию юности

и непосредственности, всему тому, что

восхищает и радует нас в жизни.

"Девушка,

освещенная солнцем"

(1888; обе в Третьяковской галерее). В этих

произведениях Серов, воспевая юность

и красоту, видел главную свою задачу в

непосредственности восприятия модели

и природы и их убедительном пластическом

истолковании. В разработке света и

цвета, в передаче сложной гармонии

рефлексов, в насыщении среды воздухом,

в свежести живописного восприятия мира

проявились черты раннего русского

импрессионизма.

Картина «Девушка, освещенная солнцем»

строится на контрасте затененного

первого плана и ярко освещенного солнцем

- второго. В ее композиции основное - не

только пластика форм, но и свет. Даже

тень у Серова светоносна. Отсветы солнца,

пробиваясь сквозь зеленую крону дерева,

зажигают белую блузку девушки зеленым,

золотистым, розовым. Перламутрово

светится нежное лицо. Каштановые волосы

неожиданно обнаруживают лиловатый

оттенок, сближаясь по цвету с корой

дерева. Но кора корявая, грубая, а пряди

волос легкие, пушистые. Художник блестяще

показывает разницу фактур двух объектов

расположенных рядом. В манере художника

нет подчеркнутого артистизма, блестящей

виртуозности. Безыскусственная, лишенная

броских эффектов, она серьезна, строга,

хочется сказать, целомудренна. В «девичьих

портретах» живопись является средством

создания образа юности, ясной, безмятежной,

ничем не омраченной. ![]()

С начала 1890-х гг. портрет стал основным жанром в творчестве Серова, приобретая новые черты: психологически заострённую характеристику человека и активно выявленное в нём артистическое начало. Излюбленными моделями Серова становятся артисты, художники, писатели (портреты А. Мазини, 1890, Ф. Таманьо, 1893, К. А. Коровина, 1891, И. И. Левитана, 1893, Н. С. Лескова, 1894, Н. А. Римского-Корсакова, 1898, - все в Третьяковской галерее). Отказавшись от многокрасочной, сочной по цвету живописи 2-й половины 1880-х гг., Серов теперь предпочитал одну доминирующую гамму черно-серых или коричневых тонов, пользовался более свободным широким мазком, способствующим остроте передачи натуры. Импрессионистические черты сказываются подчас лишь в композиционном построении портрета, характере движения портретируемого.

Получив широкую известность, Серов вынужден много работать над заказными, как правило, парадными портретами (портреты великого князя Павла Александровича, 1897,Третьяковская галерея; С. М. Боткиной, 1899, Ф. Ф. Юсупова, 1903, - оба в Русском музее в Санкт-Петербурге). В этих правдивых, совершенных по композиции и живописному исполнению произведениях, Серов всё более последовательно использовал линейно-ритмические начала и декоративные цветовые сочетания.

Одновременно в творчестве Серова развивалось другое, противоположное направление: он часто писал интимно-задушевные, камерные портреты, преимущественно детей и женщин. В портретах детей Серов стремился характерностью позы и жеста, всем цветовым решением выявить и подчеркнуть непосредственность внутреннего движения, душевную чистоту и ясность мировосприятия ребёнка ("Дети", 1899, Русский музей; "Мика Морозов", 1901, Третьяковская галерея).

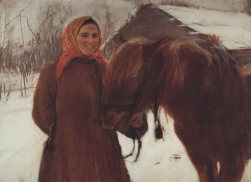

![]() В

1890-х - начале 1900-х гг. Серов часто обращался

к пейзажно-жанровым композициям на

крестьянские темы.

Небольшие картины, выдержанные в единой

тёплой серо-коричневой гамме, лишены

повествовательных элементов - скромный

пейзажный мотив передаёт настроение

тихой и грустной сосредоточенности

("Октябрь. Домотканово", 1895; "Баба

в телеге", 1896; «Баба с лошадью», 1898).

«В

деревне. Баба с лошадью» -

произведение, по жанру также являющееся

портретом в пленере, стало по существу

собирательным образом русской красоты,

неброской, ласковой, сердечной. Мягкость

пастели, деликатность тональных переходов

(художник разрабатывает в различных

градациях коричневую гамму) сообщают

работе особенную лиричность и глубокую

задушевность.

В

1890-х - начале 1900-х гг. Серов часто обращался

к пейзажно-жанровым композициям на

крестьянские темы.

Небольшие картины, выдержанные в единой

тёплой серо-коричневой гамме, лишены

повествовательных элементов - скромный

пейзажный мотив передаёт настроение

тихой и грустной сосредоточенности

("Октябрь. Домотканово", 1895; "Баба

в телеге", 1896; «Баба с лошадью», 1898).

«В

деревне. Баба с лошадью» -

произведение, по жанру также являющееся

портретом в пленере, стало по существу

собирательным образом русской красоты,

неброской, ласковой, сердечной. Мягкость

пастели, деликатность тональных переходов

(художник разрабатывает в различных

градациях коричневую гамму) сообщают

работе особенную лиричность и глубокую

задушевность.

В поздний период (начало 1900-х гг.) Серов связан с "Миром искусства". На рубеже столетий происходит перелом в стилистических исканиях Серова, в его творчестве окончательно исчезают черты импрессионизма и всё более последовательно развиваются принципы стиля "модерн"

Живопись стиля модерн была наполнена поэтикой символизма, сочетая характерные для него образы со сложным ритмом, линейной композицией в союзе с декоративным цветовым пятном. Признаками стиля модерн считаются особая плавность форм, вытянутые фигуры, подчёркнутые контуры, чёткие одноцветные поверхности. В живописи модерна эффект глубины имел второстепенное значение, всё изображение выглядело плоским, а в иных случаях казалось украшенным аппликациями стенным ковром. Нередко художники в своих произведениях использовали растительные мотивы. Стебли, листья и цветы как будто увядших экзотических растений сплетались в причудливый узор, в котором иногда появлялись фигуры женщин или фантастических существ. Модерн обнаруживает пристрастие к определенным сюжетам и темам. Это аллегорические сюжеты ( война, смерть, грех, любовь), мотивы, выражающие импульсивные проявления страсти (трепет, игру, вихревое движение). Благодаря таким качествам живописный язык модерна нередко использовали символисты для воплощения своих идей и образов. С живописью модерна связаны П. Гоген, М. Дени, П. Боннар во Франции, Г. Климт в Австрии, Э. Мунк в Норвегии, М. Врубель, В. Васнецов, Е. Поленовой, А. Бенуа, Л. Бакст, К. Сомов в России. неизменно при этом сохраняется глубоко правдивое и реалистическое постижение природы и человека. В портрете нарастает тяготение к остроте социально-психологических характеристик, приобретающих необычайную глубину, и монументальности.

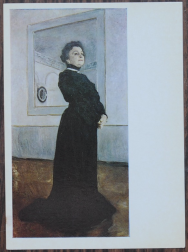

В

середине 1900-х гг. Серов создаёт несколько

героических портретных образов; избрав

для них жанр парадного портрета, Серов

развивает прежнюю тему артистической

личности, обретающей теперь большую

свободу в выявлении своего таланта, его

общественной значимости (портреты М.

Горького, 1904; М. Н. Ермоловой,1905, Ф. И.

Шаляпина, 1905). В портрете М.Н.

Ермоловой

черный уплощенный силуэт фигуры на

серо-коричневом фоне почти лишен объема.

Пространство увеличено за счет виднеющейся

в зеркале части интерьера. Иллюзия

объема, фактуры, пространства не нужна

здесь Серову, потому что она внесла бы

в портрет единичное, случайное, бытовое

начало. Отвлекаясь от натуры, выявляя

в ней (с помощью обнаженной линейной

логики композиции, обобщенного силуэта,

ритма вертикалей и горизонталей,

соотношений черного, серого и коричневого)

только черты строгости, торжественности,

возвышенной одухотворенности и

благородства, Серов создал портрет,

который стал памятником великой русской

актрисе. Прекрасно лицо Ермоловой.

Тонкое, волевое, творчески взволнованное,

дышащее чувством собственного достоинства.

Большинство поздних произведений Серова

так же, как и портрет Ермоловой,

представляют собою попытку уйти от

единичного, случайного, преходящего -

ко всеобщему, закономерному, вечному,

создать величественный стиль, выражающий

мироощущение эпохи, подобно тому, как

это было в работах великих старых

мастеров

В поздних портретах Серова стиль модерн достигает своих вершин - портреты Иды Рубинштейн (1910), Г.Л. Гиршман (1907), О.К. Орловой (1911). Яркий психологический анализ соединяется с декоративной красотой живописи модерна.

Большое

место в позднем творчестве Серова

занимала историческая

живопись.

В работах "Выезд Петра II и цесаревны

Елизаветы Петровны на охоту" (1900) ,

«Выезд Екатерины II на соколиную охоту»,

«Юный Петр 1на псовой охоте» (1902),

выполненных темперой, Серов великолепно

передает дух эпохи, ее стиль. Подлинной

глубины и самобытности в исторической

живописи Серов достигает в работе «Петр

1»

1907 г.

В картине одной из лучших на этот сюжет

в русском искусстве, Серов в случайном

отбирает характерное. В стремительном

шаге Петра по берегу Невы навстречу

мощному ветру, тормозящему движение

толпы придворных, не поспевающих за

царем, в ряби волн реки, в холодных и

суровых красках северной природы -

бодрый, созидательный дух петровского

времени. Множество «говорящих» деталей,

например корова, пасущаяся на фоне

воздвигающегося города, превращают

картину в занимательный рассказ. Но

лучшее в ней - жизненная убедительность

ситуации, достигнутая непосредственностью

ощущения художником природы, - света,

воздуха, протяженности пространства.

Тема

величественного шествия получила в

этом небольшом полотне монументальное

воплощение.

В

последние годы жизни Серов создал

несколько вариантов картин на сюжеты

из античной

мифологии.

Сочетая условность мифологического

образа с реальным наблюдением натуры,

обращаясь к традициям греческой архаики,

Серов даёт собственную, свободную от

классицистической нормативности

интерпретацию античности. В картине

«Одиссей и Навзикая» (1910) все проникнуто

ощущением просветленности, гармоничной

целостности. Природа и люди пребывают

в удивительном единстве. Шествие радостно

и торжественно-величаво. В «Похищении

Европы»

(1910), имеющем не только живописный и

графический, но и скульптурный вариант,

характерная для модерна проблема

соединения условного и реального,

получила наиболее последовательное

разрешение.

Сюжет

картины, взятый Серовым из древнегреческой

мифологии, принадлежит к одному из

наиболее популярных сюжетов мирового

искусства, связанных с античной культурой.

Зевс влюбился в Европу, дочь финикийского

царя Агенора, и явился царевне и ее

подругам, гулявшим на берегу моря, в

виде прекрасного быка. Девушки забавлялись

игрой с быком, украшая его рога цветочными

гирляндами. Когда Европа решилась сесть

на спину быка, тот бросился в море и увез

царевну на остров Крит, где она стала

женой Зевса, родив ему впоследствии

трех сыновей-героев.. Используя характерный

для эстетики модерна приём стилизации,

Серов первым создает свою, далекую от

академических канонов, версию античного

сюжета. Композиционное решение полотна

было им найдено достаточно быстро. С

высокой линией горизонта, она построена

на диагональном движении форм. В 1909—1910

годах Серов лишь продолжает поиски

масштабных соотношений ее элементов,

подчеркивающих монументальность

произведения. Он вытягивает, трансформирует

силуэты быка и дельфинов, чтобы подчеркнуть

динамику общего композиционного

движения. Очень выразителен и особо

«упругий» ритм этого произведения.

Горизонталь неба и моря как бы взрыты

поднимающимися волнами. Море неспокойно,

оно вздымает валы. Дельфины повторяют

движение плывущего Зевса, чем усиливают

динамику композиции.

Серов много работает в различных графических техниках – акварели (портрет С.М. Лукомской ,1900), пастели, литографии и др. Его рисунок постепенно становится все более изысканным, что особенно сказалось в поздний период ( портреты В.И. Качалова, 1908; Т.Карсавиной, 1909; многочисленные рисунки к басням Крылова, 1891-1911).

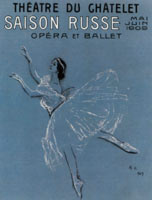

Попробовав

силы в театральной

афише,

он создал для «Русских сезонов» подлинный

шедевр — лист с изображением танцующей

А.П. Павловой (1909). Создал прекрасные

декорации для постановки оперы своего

отца А. Серова «Юдифь» (1907) в Мариинском

театре, к балету «Шехерезада» (1911) на

музыку Н. Римского-Корсакова для «Русских

сезонов» в Париже.

Лучшие произведения Серова принадлежат к вершинам русского искусства.

В. Серов преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1897-1909). Ученики: П. В. Кузнецов, Н. Н. Сапунов, М. С. Сарьян, К. С. Петров-Водкин, Н. П. Ульянов, К. Ф. Юон.