- •Глава 1. Географическая оболочка земли 5

- •Глава 2. Антропогенное преобразование ландшафтов (геосистем) 22

- •Глава 3. Природно-антропогенные системы 73

- •Глава 4. Экологическая оценка территории 82

- •Глава 5. Экологические проблемы и ситуации в мире 99

- •Глава 6. Пути стабилизации экологической ситуации 113

- •Глава 7. Совершенствование управления окружающей средой и природопользованием 141

- •Глава 1. Географическая оболочка земли

- •1.1. Ландшафтная дифференциация земли

- •1.2. Ландшафтно-геохимические системы

- •1.3. Экологически значимые свойства ландшафтов

- •1.4. Единая сфера жизни на планете

- •1.4.1. Роль живого вещества в создании биосферы

- •1.4.2. Биокосные системы

- •1.4.3. Миграционные циклы в биосфере

- •1.4.4. Гомеостаз (экологический баланс) в биосфере

- •1.4.5. Околоземная космическая сфера

- •Глава 2. Антропогенное преобразование ландшафтов (геосистем)

- •2.1. Природные и антропогенные факторы и процессы

- •2.2. Техногенная миграция веществ и трансформация ландшафтов

- •2.3. Природные и антропогенные источники загрязнения

- •2.4. Биотрансформация и биоаккумуляция загрязняющих веществ

- •2.5. Механизм воздействия загрязняющих веществ на растительные и животные организмы

- •2.5.1. Влияние загрязнений на растительность

- •2.5.2. Воздействие загрязняющих веществ на организмы человека и животных

- •2.6. Функционирование геосистем в условиях антропогенеза

- •2.6.1. Природная устойчивость и самоочищающая способность геосистем

- •2.6.2. Функционирование атмосферы

- •2.6.3. Функционирование педосферы

- •2.6.4. Функционирование гидросферы

- •2.7. Миграция отдельных загрязнителей в биокосных системах

- •2.7.1. Соединения азота в окружающей среде

- •2.7.2. Соединения фосфора в окружающей среде

- •2.7.3. Тяжелые металлы в окружающей среде

- •2.7.4. Пестициды в окружающей среде

- •2.8. Современная дестабилизация биосферы

- •Глава 3. Природно-антропогенные системы

- •3.1. Основные классы и типы антропогенных ландшафтов

- •3.2. Аграрные ландшафты

- •3.3. Геотехногенные ландшафты

- •3.4. Понятие о геоэкосоциосистемах

- •Глава 4. Экологическая оценка территории

- •4.1. Анализ антропогенной нагрузки

- •4.2. Понятие эколого-хозяйственного баланса

- •4.3. Методы оценки экологического состояния окружающей среды

- •4.3.1. Нормирование качества окружающей среды

- •4.3.2. Регламентация техногенных воздействий на биоту

- •4.3.3. Биоиндикация загрязнений

- •4.4. Критерии оценки и классификация экологических проблем и ситуаций

- •4.5. Экологическое картографирование

- •4.5.1. Современное состояние экологического картографирования

- •4.5.2. Составление карт экологических ситуаций

- •Глава 5. Экологические проблемы и ситуации в мире

- •5.1. Экологические проблемы в мире

- •5.2. Экологическая ситуация в россии и в сопредельных государствах

- •5.3. Комплексное районирование территории россии по экологической и социально-экономической ситуации

- •5.4. Геоэкологическое прогнозирование

- •Глава 6. Пути стабилизации экологической ситуации

- •6.1. Стабилизация численности населения и изменение образа жизни

- •6.2. Биологизация и экологизация экономики

- •6.3. Сохранение биоразнообразия и охрана природных экосистем

- •6.4. Экологическая оптимизация ландшафтов

- •6.5. Пути решения проблемы энергосбережения

- •6.6. Становление ноосферы

- •6.6.1. Концепция устойчивого экологически сбалансированного развития биосферы

- •6.6.2. Основные предпосылки устойчивого (поддерживающего) развития экосистем россии

- •6.6.3. Концепция эколого-хозяйственного баланса территории

- •6.6.4. Этапы и механизмы устойчивого экологически сбалансированного развития биосферы

- •6.6.5. Первая стадия становления ноосферы

- •Глава 7. Совершенствование управления окружающей средой и природопользованием

- •7.1. Экологический аудит

- •7.2. Геоинформационные технологии

- •7.2.1. Общие вопросы

- •7.2.2. Структура, функции и работа географических информационных систем

- •7.2.3. Роль и местогисв природоохранных мероприятиях

- •7.3. Перспективы глобального мониторинга

- •7.4. Международные научные программы

- •Геоэкологический словарь

- •Рекомендуемая литература

1.3. Экологически значимые свойства ландшафтов

При экологической оценке природно-ландшафтная дифференциация территории рассматривается как пространственная реальность, обладающая определенными региональными особенностями, проявляющимися в экологически значимых свойствах ландшафтов, т.е. тех, которые могут способствовать или не способствовать проявлению экологических проблем (например, слабый водообмен, легкий механический состав почв, антициклональный тип погоды и т.д.), а также представляющих особую ценность (местообитание промысловой фауны, высокобонитетные леса, эстетически ценные свойства ландшафтов и т.п.), потеря которых приводит к значительному ущербу.

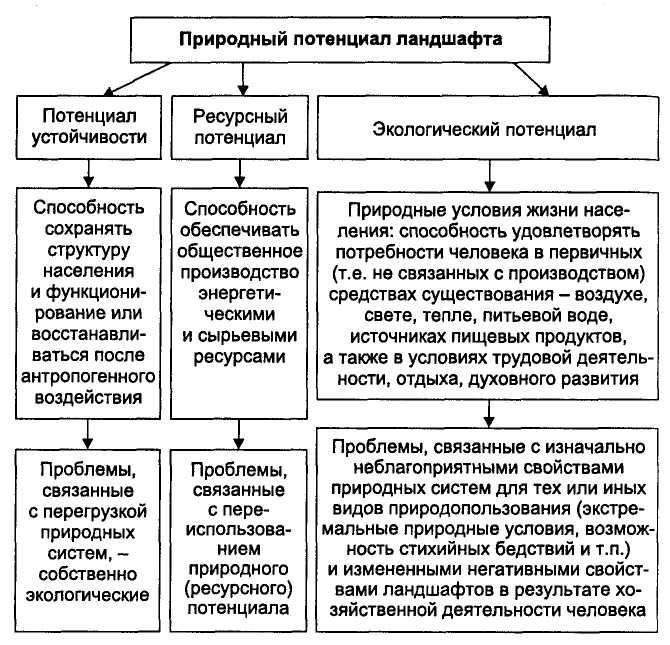

Оценка экологически значимых свойств тесно связана с определением природного потенциала ландшафта (рис. 1.5) и, в частности, его устойчивости, т. е. способности поддерживать свое нормальное состояние при антропогенных воздействиях. Понятие «устойчивость» является узловым для всех видов определения экологического потенциала ландшафта1. Само понятие и механизмы устойчивости геосистемы определены пока недостаточно четко.

Что касается природно-ресурсного потенциала ландшафта, то его уровни по основным видам возобновляемых ресурсов с Достаточной степенью точности определены (см. табл. 1.2).

Рис. 1.5. Природный потенциал ландшафта и экологические проблемы, связанные с его использованием

Истощение этого потенциала ведет к серьезным экологическим проблемам (обезлесивание, потеря плодородия почв, дигрессия пастбищ и др.).

Ландшафты в целом являются саморегулирующимися системами, стремящимися к стабильному состоянию. Это достигается наличием в ландшафте различных связей, из которых преобладают прямые и обратные, обеспечивающие простое саморегулирование - стабильное или близкое к нему состояние в его структуре. Время для перехода определенного ландшафта из одного состояния в другое (новое равновесие), вызванное внешними причинами, в том числе хозяйственной деятельностью человека, определяется многими факторами или причинами. Это, например, способность компонентов ландшафтного комплекса сохранять свою массу (вещество) и энергию, степень устойчивости к влиянию различных воздействий, масштабность происходящих процессов и явлений и т. д.

Ландшафтно-типологические комплексы по стабильности (динамичности) подразделяются на устойчивые, относительно устойчивые и сукцессионные. Под устойчивым состоянием ландшафта понимается такое стабильное равновесие, при котором преобладает развитие и его тенденция восстанавливать условия предыдущего равновесия. В тех случаях, когда в ландшафтах происходят ощутимые изменения во внешнем облике и структуре под влиянием незначительных внешних причин (воздействий), ландшафты считаются относительно устойчивыми. Сильно видоизменяющиеся ландшафты в ходе активно протекающих тех или иных процессов (когда образуются на их месте новые естественные или антропогенные модификации ландшафтов) относятся к сукцессионным, т.е. сравнительно быстро сменяющим свою внешнюю и внутреннюю структуру. Сукцессионные видоизменения ландшафтов вызываются сейчас, главным образом, антропогенными воздействиями. Проблема изучения динамики ландшафтно-экологического равновесия в природе очень сложна.

В то же время она является одной из первостепенных. Нельзя забывать, что, кроме хозяйственной функции как основы природопользования, ландшафт выполняет и жизненную функцию - среды для обитания человека.

Исследования показали, что наиболее заметно при хозяйственном освоении снижается потенциал слабоустойчивых северных ландшафтов, а также аридных ландшафтов. Но и в районах преобладания наиболее устойчивых ландшафтов - в лесостепях и степях - при интенсивной хозяйственной деятельности (например, при сплошной распашке земель, переуплотнении почвы тяжелой сельскохозяйственной техникой и других нагрузках) природный потенциал снижается, что существенно изменяет экологическую обстановку.

В геоэкологических исследованиях выделяется собственно экологический потенциал ландшафта - способность удовлетворять потребности человека в первичных (не связанных с производством) средствах существования: воздухе, свете, тепле, питьевой воде, источниках пищевых продуктов, а также в условиях трудовой деятельности, отдыха, духовного развития. Экологический потенциал ландшафта может быть низким как по природным свойствам (Крайний Север, зона пустынь и др.), так и в результате деградации ландшафта из-за неразумной хозяйственной деятельности (горные разработки, сплошная урбанизация, гидротехническое строительство и мелиорация и т. п.).

Таким образом, экологически значимые и ценные свойства ландшафта и его природный потенциал (потенциалы устойчивости, ресурсный и экологический) имеют важное значение для экологической оценки территории.