Неспецифические факторы защиты

Кроме микроорганизма-возбудителя одним из определяющих факторов, участвующих в развитии инфекции и, соответственно, инфекционных заболеваний, является восприимчивый макроорганизм. Совокупность механизмов, определяющих невосприимчивость (устойчивость) организма к действию любого микробного агента обозначается термином противомикробная (антимикробная) резистентность.

Противомикробная резистентность сугубо индивидуальна, ее уровень определяется генотипом организма, возрастом, условиями жизни и труда, и т.д.

По специфичности механизмы противомикробной защиты делятся на:

неспецифические,

специфические.

Неспецифические механизмы противомикробной резистентности – это первый уровень защиты от микробных агентов.

Второй уровень защиты - специфический, обеспечиваемый иммунной системой, и реализующийся через антитела (гуморальный иммунитет) и функцию клеток-эффекторов (Т-килеров и макрофагов) - клеточный иммунитет. Через макрофаги уровни защиты тесно связаны между собой. Неспецифические и специфические механизмы противомикробной защиты могут быть тканевыми (связанными с клетками) и гуморальными.

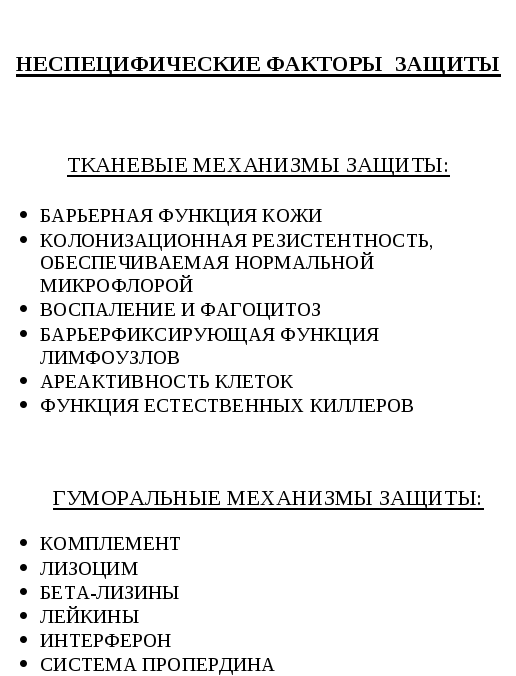

Неспецифическая микробная резистентность – это врожденное свойство макроорганизма, обеспечивается передаваемыми по наследству достаточно многочисленными механизмами, которые делятся на тканевые, гуморальные и выделительные (функциональные).

К тканевым механизмам неспецифической естественной противомикробной защиты относятся (табл.6).

а) барьерная функция кожи и слизистых оболочек,

б) колонизационная резистентность, обеспечиваемая нормальной микрофлорой,

в) воспаление и фагоцитоз (может также участвовать в специфической защите),

г) барьерфиксирующая функция лимфоузлов,

д) ареактивность клеток,

е) функция естественных килеров.

а) Первым барьером на пути проникновения микробов во внутреннюю среду организма являются кожа и слизистые оболочки. Здоровая неповрежденная кожа и слизистые для большинства микроорганизмов непроницаемы. Однако некоторые виды возбудителей инфекционных заболеваний способны проходить и через них. Такие возбудители получили название особо опасных, и работа с ними проводится в специальных защитных костюмах, и только в специально оборудованных лабораториях. К микроорганизмам с такими свойствами относят возбудителей чумы, туляремии, сибирской язвы и некоторых грибковых и вирусных инфекций..

Помимо чисто механической функции, кожа и слизистые оболочки обладают антимикробным действием. Нанесенные на кожу бактерии (например, кишечная палочка) довольно быстро погибают. Бактерицидность кожи и слизистых оболочек обеспечивают ее нормальная микрофлора (функция колонизационной резистентности), секреты потовых (молочная кислота) и сальных (жирные кислоты) желез, лизоцим слюны, слезной жидкости и другие.

Секреты, выделяемые слизистыми оболочками, слюнными и пищеварительными железами, слезы смывают микроорганизмы с поверхности слизистых, оказывают бактерицидное действие.

б) Обитающие в определенных биотопах микроорганизмы, т.е. «нормальная микрофлора» - препятствуют адгезии и колонизации поверхностей тела микроорганизмами. Защитное действие нормальной микрофлоры может быть обусловлено конкуренцией за питательные вещества, изменением Ph среды, продукцией колицинов и др.факторов, препятствующих внедрению и размножению патогенных микроорганизмов.

в) Если возбудитель преодолевает кожно-слизистый барьер, то он попадает в подкожную клетчатку и здесь реализуется один из основных неспецифических тканевых механизмов защиты - воспаление. В результате развития воспаления происходит отграничение очага размножения возбудителя от окружающих тканей, его задержка в месте внедрения, замедление размножения, и, в конечном счете, его гибель и удаление из организма.

При воспалении в организме происходит усиленная продукция белков острой фазы. Эти белки, обладающие антимикробным действием, способствующих фагоцитозу, активации комплемента, формированию и ликвидации воспалительного очага. Основную массу белков острой фазы составляют С-реактивный белок и сывороточные амилоиды А и Р.