- •2. Графики электрических нагрузок и их классификация.

- •3. Коэффициенты, применяемые для расчёта электрических нагрузок.

- •4. Основные характеристики графиков электрических нагрузок.

- •5 7 . Понятие расчётной электрической нагрузки.

- •7 9 . Эффективное число электроприёмников и способы их определения.

- •8 10 . Определение расчётных электрических нагрузок методом упорядоченных диаграмм.

- •9 12 . Основные положения расчёта электрических нагрузок.

- •1 13 0. Вспомогательные методы расчёта электрических нагрузок.

- •1 14 1. Основные методы расчёта электрических нагрузок.

- •1 15 2. Методы расчёта электрических нагрузок.

- •1 16 3. Определение расчётных электрических нагрузок методом коэффициента спроса.

- •1 21 6. Определение расчётных электрических нагрузок методом коэффициента формы.

- •1 22 7. Выбор мощности трансформаторов на подстанциях промышленных предприятий.

- •2 26 0. Экономически целесообразный режим работы трансформаторов в условиях эксплуатации.

- •2 28 1. Определение центра электрических нагрузок на промышленных предприятиях.

- •2 30 2. Схемы электроснабжения промышленных предприятий напряжением до 1000 в.

- •2 32 3. Схемы внешнего электроснабжения промышленных предприятий напряжением выше 1000 в.

- •2 43 6. Определение расчётных электрических нагрузок по удельной нагрузке на единицу производственной площади.

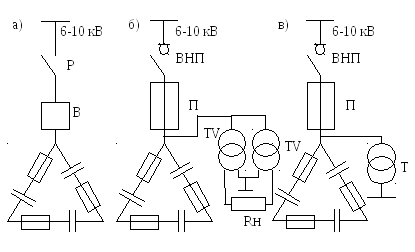

- •2 44 7. Схемы электроснабжения промышленных предприятий с короткозамыкателями и отделителями.

2 43 6. Определение расчётных электрических нагрузок по удельной нагрузке на единицу производственной площади.

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() .

Метод применяется при равномерном

расположении приёмников или

электрооборудования на производственной

площади ( электро-сборочные цеха

метало- обрабатывающих предприятий,

текстильная промышленность. Кроме

того, этот метод применяется для

определения расчётных нагрузок

осветительных приёмников.

.

Метод применяется при равномерном

расположении приёмников или

электрооборудования на производственной

площади ( электро-сборочные цеха

метало- обрабатывающих предприятий,

текстильная промышленность. Кроме

того, этот метод применяется для

определения расчётных нагрузок

осветительных приёмников.

2 44 7. Схемы электроснабжения промышленных предприятий с короткозамыкателями и отделителями.

45

46

2

47

Пиковые

электрические нагрузки ( эл. нагрузки

за время, равное 1-2 секунды).

![]() ;

;

![]() - расчётный ток группы двигателей;

- расчётный ток группы двигателей;

![]() - групповой коэффициент использования;

- групповой коэффициент использования;

![]() -

номинальный ток наибольший по мощности

двигателя в группе.

-

номинальный ток наибольший по мощности

двигателя в группе.

![]() .

Пиковый момент равен пусковому для

одного приёмника, двигателя. Если

пиковые моменты неизвестны, то можно

принять: 1) для двигателей с короткозамкнутым

ротором

.

Пиковый момент равен пусковому для

одного приёмника, двигателя. Если

пиковые моменты неизвестны, то можно

принять: 1) для двигателей с короткозамкнутым

ротором

![]() ;

2) для двигателей с фазным ротором и

двигателей постоянного тока

;

2) для двигателей с фазным ротором и

двигателей постоянного тока

![]() ;

3) для сварочных аппаратов

;

3) для сварочных аппаратов

![]() .

.

2

48

Если трансформатор работает с номинальной нагрузкой, то срок его службы составляет 20-25 лет. За это время трансформатор морально устаревает. Учитывая, что трансформатор работает не с номинальными нагрузками, а так же разницу в температуре окружающей среды – от времени года, допускаются перегрузки силовых трансформаторов. Перегрузки бывают: а) эксплуатационные (систематические); б) аппаратные.

-

Эксплуатационные перегрузки.

На графике представлены кривые для различных трансформаторов систем охлаждения и температуры окружающей среды. Все эти кривые построены из учёта постоянной нагрузки в течение 2-3 часов.

1.2 Однопроцентное правило. Электрические перегрузки зимой, за счёт недогрузки летом в 1 %. В сумме по двум правилам допускается перегрев до 30 %.

2) Аварийные перегрузки: кратковременные и длительные.

3

49

Магистральные схемы электроснабжения дают возможность снизить капитальные затраты за счёт уменьшения длины питающих линий, снижения количества используемых высоковольтных аппаратов, а следовательно и упрощения строительной части подстанции. Особенно выгодно применять магистральные схемы при питании цеховых трансформаторных подстанций малой мощности, распологаемых вдоль цеха. Основным недостатком является меньшая (по сравнению с радиальными схемами) надёжность электроснабжения, так как повреждение магистрали ведёт к отключению всех потребителей, питающихся от неё. Для повышения надёжности электроснабжения при питании по магистральной схеме применяют различные модификации её: схема сквозных двойных магистралей, когда две магистрали от распределительного пункта поочерёдно заводятся на каждую сецию подстанций; двухлучевая схема, когда питание подстанций обеспечивается от двух источников. Эти схемы дают возможность при отключении одной из двух магистралей восстановить вручную или автоматически питание всех потребителей.

3

50

При выборе элементов в системе электроснабжения выполняют ТЭР (технико-экономический расчёт). Основным параметром при сравнении, являются годовые затраты: З [т. руб/год]. З= Ен٠Ке+Ин; Ен – нормативный коэффициент эффективности капиталовложений Ен = 0,12 Ен=1/Токн; Токн – нормативный коэффициент средней окупаемости; Ке – одновременные капиталовложения с учётом монтажа и строительства [руб]; Ин – издержки производства [руб/год].

Ин=Иа+Им+Иэ; Иа – затраты на амортизацию; Им – затраты на электроэнергию (стоимость потерь); Иэ – затраты на эксплуатацию (ремонт и обслуживание).

Иа = Еа٠Ке;

Им=m٠ΔРм

+ m0٠ΔР0

, где

m

– стоимость

одного кВТ потерь на холостой ход

[руб/кВт٠год];

ΔРм

– максимальная потребляемая мощность

в системе электроснабжения [МВт]; ΔР0

– потери на

холостой ход [МВт]. Стоимость одного

кВт птерь зависит от числа часов

использования максимальных потерь τм

[ч/год] и коэффициент мощности

![]() ;

где Тм – число часов использования

максимальной нагрузкой (справочные

данные); α – основная ставка двухставочного

тарифа [руб/кВт]; β – дополнительная

плата за один кВт٠ч

[руб/кВт٠ч];

α и β – принимаются по справочнику

(“Cправочник

по проектированию ЭсПП”, Барыбин, 91г,

стр80). Тв,Тм, τм

– берутся из той же литературы на этой

же странице.

;

где Тм – число часов использования

максимальной нагрузкой (справочные

данные); α – основная ставка двухставочного

тарифа [руб/кВт]; β – дополнительная

плата за один кВт٠ч

[руб/кВт٠ч];

α и β – принимаются по справочнику

(“Cправочник

по проектированию ЭсПП”, Барыбин, 91г,

стр80). Тв,Тм, τм

– берутся из той же литературы на этой

же странице.

Им=m٠ΔРм ; m=C0٠τм – стоимость потерь электроэнергии; С0 – стоимость электроэнергии; Иэ = Етр٠Ке – состоит из затрат на ремонт оборудования и обслуживания в процентах от капитальных затрат;

З=(Ен+Еа+Етр) ٠Ке + Им = Е ٠Ке+ m٠ΔРм; Им= m٠ΔРм = ΔРм٠ C0٠ τ =ΔW٠ C0

З = Е٠К+ Им; Е – суммарный процент отчисений от капитальных затрат – даётся в справочнике. Если при сравнении вариантов, затраты отличаются в пределах 5 %, то сравнение вариантов производят по качественным показателям: а) величина питающего напряжения; б) потери мощности электроэнергии; в) надёжность; г) удобство в эксплуатации; д) индустриальные меры монтажа; е) качество электроэнергии.

3

51

Потери мощности в трансформаторах состоят из потерь активной ΔРТ и потерь реактивной ΔQT мощности.

Потери активной

мощности. Они состоят из двух составляющих:

потерь, идущих на нагревание обмоток

трансформатора ΔР,

зависящих от тока нагрузки, и потерь,

идущих на нагревание стали ΔРСТ,

не зависящих от тока нагрузки. Потери

мощности, идущие на нагревание обмоток

трансформатора,

![]() (1)

(1)

При этом полные

активные потери

![]() ,

(2)

,

(2)

где RT

— активное сопротивление (Ом) обмоток

трансформатора, определяемое по величине

потерь в меди ΔРM

(кВт), мощности трансформатора S

= SHOM

(кВ • А), номинальному напряжению UHOM

(кВ) обмотки трансформатора, присоединенной

к рассчитываемой линии:

![]() (3)

(3)

Потери реактивной мощности состоят из двух составляющих:.потерь, вызванных рассеянием магнитного потока в трансформаторе ΔQ, зависящих от квадрата тока нагрузки, и потерь, идущих на намагничивание трансформатора ΔQμ, не зависящих от тока нагрузки, которые определяются током х.х. (ix. х. или i0).

Потери мощности,

вызванные рассеянием магнитного потока,

![]() (4)

(4)

При этом полные реактивные потери

![]() (5)

(5)

где XT — реактивное сопротивление обмоток трансформатора, определяемое напряжением короткого замыкания uк и сопротивлением RT; ΔQμ = ΔQx.x. — потери холостого хода.

С помощью каталожных данных потери мощности в трансформаторах можно определить иначе. Если даны потери короткого замыкания ΔРM.HOM, соответствующие потерям в меди при номинальной нагрузке трансформатора SHOM, и известна его фактическая загрузка S, то активные потери

![]() (6)

(6)

где KЗ =β — коэффициент загрузки трансформатора.

Сопротивление (Ом) и реактивные потери (квар) трансформатора могут быть определены также по каталожным данным:

![]() (7)

(7)

![]() ;

(8)

;

(8)

![]() (9)

(9)

г

52

Если учесть при

определении потерь экономический

эквивалент реактивной мощности Кэк,

представляющий собой потерю активной

мощности при передаче реактивной,

то приведенные потери активной мощности

при холостом ходе трансформатора![]() ,

приведенные потери активной мощности

при коротком замыкании трансформатора

,

приведенные потери активной мощности

при коротком замыкании трансформатора

![]() (10)

(10)

Расчет приведенных

потерь в трансформаторе дан в примере

ниже. При наличии на подстанции п

одинаковых параллельно работающих

трансформаторов активные потери

мощности, кВт:

![]() (11)

(11)

Потери

электроэнергии в меди. Их можно

определить по потерям мощности в

меди

![]() (см. каталог), максимальной нагрузке

Sмакс

и времени потерь τ,

найденным по кривой зависимости х = f

(ТИ,

cos φ),

где cos φ

принимают неизменным за определенное

время (сутки, год и т. д.):

(см. каталог), максимальной нагрузке

Sмакс

и времени потерь τ,

найденным по кривой зависимости х = f

(ТИ,

cos φ),

где cos φ

принимают неизменным за определенное

время (сутки, год и т. д.):![]() (12)

(12)

Потери

электроэнергии в стали. Их определяют

потерями мощности при холостом ходе

(ΔPCT

= ΔPх.х)

и временем включения трансформатора

Тв:

![]() (13)

(13)

Суммарные активные потери электроэнергии

![]() (14)

(14)

Суммарные

реактивные потери электроэнергии.

Эти потери определяют по реактивным

потерям мощности ΔQT,

с учетом

времени потерь τ

и времени включения трансформатора

Тв:

![]() (15)

(15)

Потери мощности

и электроэнергии в реакторах. Они

определяются величиной потерь активной

мощности в реакторах

![]() ,

,

где ΔРном.ф

— потери активной мощности (кВт) в одной

фазе реактора при номинальной

нагрузке (даются в каталогах для

определенного тина реактора); К3

= I/Iном

— отношение действительного тока,

протекающего через реактор, к номинальному

току реактора. Величина потерь реактивной

мощности

![]() ,

,

где ΔQном.ф — потери реактивной мощности (квар) в одной фазе реактора при номинальной нагрузке (даются в каталоге для определенного типа реактора).

Потери активной

и реактивной электроэнергии в трех

фазах реактора составят соответственно

![]() ;

;

![]() .

.

Пример. Определить годовые потери электроэнергии в трансформаторе мощностью SHOM = 400 кВ • А, напряжением 10/0,4 кВ. Максимальная нагрузка на трансформаторе SMAKC = 295 кВ • А при среднем коэффициенте мощности cos φ=0,8 и числе часов использования максимума TMAKC= 3500 ч.

Р

53

Из графика для определения времени потерь, для Tмакс = 3500 ч и cos φ = 0,8, находим время потерь τ = 2300 ч.

Годовые потери электроэнергии в трансформаторе [см. (14)]

![]() кВт-ч.

кВт-ч.

Количество передаваемей электроэнергии за год

W = Sмакс٠cos

φ Tмакс

= 295 • 0,8 • 3500 = 826 •10

![]() кВт • ч,

кВт • ч,

Годовые потери

электроэнергии.![]()

Потери электрической энергии в трансформаторах. Они составляют значительную величину и должны быть доведены до возможного минимума путем правильного выбора мощности и числа трансформаторов, рационального режима их работы, а также исключения холостого хода при малых загрузках. Количество одновременно работающих трансформаторов в зависимости от нагрузки должно определяться дежурным персоналом из условий минимальных потерь электрической энергии в трансформаторах.

3

54

Учёт электроэнергии имеет несколько назначений:1) расчет за электроэнергию с энергоснабжающей организацией; 2) контроль расхода активной.энергии в отдельных цехах и на объектах; 3) определение количества реактивной мощности, полученной потребителем oт энергоснабжащщей организации, когда по этим данным производятся расчеты или контроль соблюдения заданного режима работы компенсационных устройств предприятия (имеются в виду устройства, улучшающие коэффициент мощности); 4)составление энергобалансов по предприятиям и по наиболее энергоемким установкам и цехам для анализа использования электроэнергии; 5)расчет с потребителями, получающими электроэнергию от подстанций предприятия.

Расчетный учет осуществляется расчетными счетчиками и применяется для денежных расчетов за электроэнергию.

Технический учет — учет электроэнергии по цехам и отдельным установкам для составления энергобаланса, расчета удельного расхода электроэнергии на производимую продукци.

Оплата электроэнергии может производиться по одноставочному и двуставочному тарифу.

По одноставочному тарифу оплачивается электроэнергия, расходуемая промышленными и приравненными к ним предприятиями с присоединенной мощностью до 750 кВА, по двуст-авочному тарифу — потребителями с присоединенной мощностью до 750 кВА и более.

Одноставочный тариф состоит из платы за 1 кВт٠ч отпущенной активной энергии, учтенной счетчиками, двуставочный — из годовой платы за 1 кВт٠ч с заявленной потребителем максимальной мощности, участвующей в максимальной нагрузке энергосистемы, и платы за 1 кВт٠ч, отпущенной потребителю активной энергии, учтенной счетчиками.

Надбавка или скидка к тарифу на электроэнергию для потребителей с присоединённой мощностью 750 кВа и выше состоит из двух составляющих:

1)надбавка за повышение потребителем реактивной мощности по сравнеию с заданной энергосбережающей организацией в часы максимума активной нагрузки энергосистемы;

2) скидка или надбавка за отклонение режима работы компенсирующих устройств от заданного, оцениваемое отклонением фактически потребляемой реактивной мощности от заданного энергосбережающей организацией оптимального значения в часы минимума активной нагрузки энергосистемы. Для учёта энергии служат счётчики активной энергии и для учёта реактивной мощности – счётчики реактивной мощности.

Счётчики могут предназначаться для двухпроводных однофазных сетей, трёхпроводных трёхпроводных трёхфазных сетей без нулевого провода и четырёхпроводных трёхфазных сетей без нулевого провода и четырёхпроводных трёхфазных сетей с нулевым проводом.

Измерительная система счетчика содержит токовую обмотку и обмотку напряжения. По токовой обмотке проходит потребляемый ток, а обмотка напряжения подключается на напряжение между проводами сети. На счетчике имеются зажимы дня присоединений проводов, идущих от сети питания, и проводов в сеть потребителя. На счетчике под стеклом на панели имеется прорезь для цифр счетного механизма и надписи о данных счетчика, например, счетчик однофазный СО—И446, 220 В, 5... 17 А, год изготовления,

з

55

Трехфазные счетчики применяются в электроустановках, где нспользуется трехфазный ток, а также на вводе установок, гдн используется однофазный ток, но подводятся три фазы, например в жилых домах и учреждениях.

Трехфазные счетчики применяются в электроустановках, где нспользуется трехфазный ток, а также на вводе установок, где используется однофазный ток, но подводятся три фазы, например, в жилых домах и учреждениях. Обычно трёхфазные счётчики не могут пропустить ток, потребляемый установкой, поэтому они применяются с трансформаторами тока в четырёхпроводную сеть.

Могут быть трехфазные счетчики для непосредственного включения, а также счетчики для включения с трансформаторами напряжения. Счетчики непосредственного включения изготовляются на ток 5, 10, 20, 30, 50 А, а счетчики с трансформаторами тока, у которых первичный ток может быть различной величины в пределах от 10 до 10 000 А, вторичный ток — 5 А, изготовляются на ток 5 А.

Определение расхода электроэнергии за данный промежуток времени производится при счетчиках без трансформаторов тока вычитанием начального показания счетчика из конечного показания за данный промежуток времени; при счетчиках с трансформаторами тока — умножением этой разницы на коэффициент трансформации трансформатора тока, что можно представить формулами: Э = (ПК – ПН) ·КТ, где Э – расход энергии,кВт·ч;

Пк,Пн – конечное и начальное показание счётчика, КТ – коэффициент трансформации тока. Э = (Пк - ПН)-КТ,

где Э — расход энергии, кВт • ч; Пк, Пн — конечное и начальное показание счетчика, КТ — коэффициент трансформации трансформатора тока.

Условия надежной работы счетчиков.

Устройства, содержащие счетчики, должны устанавливаться в сухих помещениях, не содержащих агрессивных примесей в воздухе, с температурой в зимнее время не ниже 0 °С. Счетчики не разрешается устанавливать в помещениях, где температура часто может быть выше +40 °С. В зимнее еремя разрешался подогрев счетчиков электрическими нагревателями, но так, чтобы температура у счетчиков была не выше +20 °С.

Осмотр и ремонт счетчиков допускается производить лицам и организациям, уполномоченным на это.

3

56

Электрическая энергия , вырабатываемая источниками питания и и предназначенная для работы электроприёмников, должна иметь такие качественные показатели, которые определяют надёжность и экономичность их работы.

Показателями качества электроэнергии являются: отклонения и колебания частоты и напряжения и несинусоидальность формы кривой напряжения, а для трёхфазных потребителей также смещение нейтрали и несимметрия напряжения основной частоты.

1. Отклонение частоты — разность между действительным и номинальным значениями основной частоты. В нормальном режиме работы отклонение составляет ± 0,1 Гц;временно допускается отклонение ±0,2 Гц (усреднённые значения за 10 минут).

2. Размах колебаний частоты — разность между наибольшим и наименьшим значениями основной частоты за определённый промежуток времени (не боле 0,2 Гц сверх указанных отклонений частоты).

3. Отклонение

напряжения — разность между

действительным и номинальным

значениями напряжения – медленно

протекающющие изменения напряжения,

возникающие из – за изменения режима

работы источника питания или нагрузки.

В электрических сетях трехфазного

тока действительное напряжение

определяется как напряжение прямой

последовательности основной частоты

( допускаются отклонения -5+10% Uном

в зависимости от вида потребителя).![]() ,

[%] , где Uc

– фактическое напряжение сети; Uном

– номинальное напряжение сети.

,

[%] , где Uc

– фактическое напряжение сети; Uном

– номинальное напряжение сети.

4. Колебания

напряжения – кратковременные изменения

напряжения, возникающие при изменении

или нарушении режима работы, например

при включении электроприёмников большей

мощности, при коротком замыкании. Они

оцениваются: а) размахом изменения

напряжения — разностью между следующими

друг за другом экстремумами огибающей

действующих значений напряжения

(определяется по кривой из справочника);

б) частотой изменения напряжения; в)

интервалом между следующими друг

за другом изменениями напряжения.

![]() ,

где n

- число колебаний в 1 час; Δt

– средний за час интервал между

последующими колебаниями, мин. Особо

резкие и частые толчки нагрузки создают

при включении мощные двигатели,

регулируемые сварочные аппараты и

ртутные выпрямители.

,

где n

- число колебаний в 1 час; Δt

– средний за час интервал между

последующими колебаниями, мин. Особо

резкие и частые толчки нагрузки создают

при включении мощные двигатели,

регулируемые сварочные аппараты и

ртутные выпрямители.

5. Коэффициент несимметрии напряжений —отношение напряжения обратной последовательности основной частоты, определяемого разложением на симметричные составляющие системы линейных напряжений, к номинальному линейному напряжению (отклонение до 2% на зажимах любого трёхфазного симметричного приёмника). Причинами возникновения несимметрии напряжений является включение в трёхфазную сеть однофазных приёмников, а также различие параметров фаз на отдельных участках сети. Для ограничения несимметрии, например, для индукционных однофазных печей промышленной частоты применяется схема симметрирования, состоящая из двух регулируемых батарей конденсаторов, включенных в две фазы, и индукционной катушки, включенной в третью фазу. Если мощность источника питания достаточно велика по сравнеию с мощностью однофазных приёмников, то применение симметрирующих устройств экономически нецелесообразно, установка их рекомендуется в случае , если мощность однофазных приёмников превышает 2 % от мощности короткого замыкания в данной точке сети.

6

57

7. Коэффициент несинусоидальности напряжения — отношение действующего значения гармонического содержания несинусоидального напряжения к напряжению основной частоты (отклонение до 5 %).Несинусоидальность формы кривой напряжений и токов создаёт искажение напряжения в сетях и является результатом нелинейности отдельных элементов сети. Так, трансформаторы, при холостом ходе, а также различные вентильные и тиристорные преобразователи имеют нелинейные характеристики и суммарные несинусоидальные составляющие их напряжений усиливают искажения напряжений в сети. Высшие гармоники напряжений и токов приводят к дополнительным отклонениям напряжений у осветительных и нагревательных приборов, вызывают дополнительный нагрев массивных частей роторов электродвигателей и диэлектриков в конденсаторных установках, увеличивают потери мощности в сетях и приёмниках, снижая технико – экономические показатели систем электроснабжения.

8. Коэффициент пульсации выпрямленного напряжения — отношение действующего значения переменной составляющей пульсирующего напряжения к его номинальному значению (применительно к электрическим двигателям постоянного тока, не более 8 %).

3

58

Отклонение

напряжения — разность между

действительным и номинальным

значениями напряжения – медленно

протекающющие изменения напряжения,

возникающие из – за изменения режима

работы источника питания или нагрузки.

В электрических сетях трехфазного

тока действительное напряжение

определяется как напряжение прямой

последовательности основной частоты

( допускаются отклонения в пределах:

на зажимах пиборов электрического

рабочего освещения от -2,5 до +5 % от

номинального напряжения, на зажимах

электродвигателей и пусковых аппаратов

от -5 до +5 %; на зажимах остальных

электроприёмников ±5 % . В послеаварийных

режимах допускается дополнительное

понижение напряжения на 5 %).

![]() ,

[%] , где Uc

– фактическое напряжение сети; Uном

– номинальное напряжение сети.

,

[%] , где Uc

– фактическое напряжение сети; Uном

– номинальное напряжение сети.

Наиболее чувствительны к отклонениям напряжения осветительные установки.Так, при снижении напряжения на 5%, световой поток ламп накаливания снижается на 20 %. Поэтому устанавливают нижний предел напряжния для осветительных сетей рабочего освещения не более 2,5%, а верхний предел не более 5% для сохранения срока службы ламп в пределах 1000 часов. Основными потребителями электроэнергии в промышленности являются асинхронные двигатели; для них допускаемые отклонения напряжения определены в пределах ±5 %, при которых сохраняется момент двигателя в пределах 0,9 – 1,05 от номинального и изменение частоты вращения не превышает ±0,2 – 0,3 %. Для некоторых производств и механизмов, производительность которых определяется частотой вращения (некоторые типы металлорежущих автоматов, насосно-компрессорные установки и др.), снижение напряжения на 10 % и соответственно частоты вращения на 0,5 % приводит к снижению номинальной производительности. Некоторые технологические установки, производительность которых прямо пропорциональна квадрату напряжения (электропечи для плавки и отжига цветных металлов, машины контактной сварки, установки горячей вулканизации резины и др.), более чувствительны к отклонениям напряжения; большие отклонения сопровождаются значительным перерасходом электроэнергии, а в некоторых случаях браком продукции. Особо чувствительны к отклонению напряжения маломощные устройства автоматики, КИП и др., для которых необходимый уровень напряжения поддерживается специальными местными стабилизаторами. Для основных электроприёмников – силовых и осветительных – уровень напряжений поддерживается регулированием отклонений напряжения на вторичной стороне трансформаторов путём выбора ответвлений на первичных обмотках.

3

59

Для выявления способов и средств регулирования рассмотрим формулу, определяющую величину напряжения U2 у потребителя (в относительных единицах) при напряжении источника питания U1, добавочном напряжении Uдоб, создаваемом регулирующими устройствами, мощностях нагрузок потребителя PM и QM, наличии у него компенсирующих устройств мощностью Qк и параметров сети R, XL, Xc:

![]() (1)

(1)

Анализ формулы показывает,что при малоизменяющихся значениях U1, R, XL, а также не прибегая к регулированию нагрузок PM и QM регулирование напряжения у потребителей в основном можно вести средствами воздействия на величину добавочного напряжения источника питания Uдоб и величину компенсирующей мощности Qк, а также конденсаторными установками, включенными последовательно и параллельно в линию.

В качестве регулировочных устройств в системах электроснабжения могут быть использованы: управляемые батареи конденсаторов, трансформаторы с регулированием под нагрузкой (РПН), вольтодобавочные трансформаторы (ВДТ), линейные регуляторы и синхронные компенсаторы. Необходимо учесть, что регулирование напряжения может происходить изменением регулирования возбуждения генератора.

сопротивление и потерю напряжения в линии. Величину IлXс можно рассматривать как отрицательное падение напряжения или как дополнительную ЭДС, вводимую в цепь.Отношение ёмкостного сопротивления конденсаторов Xc к индуктивному сопротивлению линии ХL, выраженное в процентах, называется процентом компенсации,т.е. С=(Xc/XL)100, где Хс=2πfC – ёмкостное сопротивление конденсатора.

На практике применяют лишь частичную компенсацию (С<100%) реактивного сопротивления линии. Полная, или избыточная, компенсация (С≥100 %) в сетях, непосредственно питающих нагрузку, обычно не применяется, так как это связано с возможностью появления в сети напряжений выше допустимых. Особенную опасность представляют случаи внезапного увеличения тока нагрузки (например, при пуске крупных электродвигателей), когда наблюдаются значительные перенапряжения, а также явления резонансного характера. Поэтому на время пуска на время пуска наиболее крупных электродвигателей параллельно конденсаторам включают активные сопротивления или закорачивают конденсаторы.

Последовательное включение конденсаторов улучшает режимы работы в сетях. Однако следует учитывать, что надбавка напряжения, создаваемая такими конденсаторами, не может регулироваться, так как она зависит от величины и фазы тока, проходящего через установку. Поэтому последовательные конденсаторы используют в основном для снижения отклонений напряжений на перегруженных радиальных линиях.

П

60

Установка конденсаторов с параллельным включением в сеть называется поперечной компенсацией. При этой компенсации конденсаторы, генерируя реактивную мощность, повышают коэффициент мощности и одновременно регулируют напряжение, так как уменьшают потери напряжения в сети.

В периоды малых

нагрузок Н, когда напряжение максимально,

должно быть предусмотрено отключение

части батарей конденсаторов БК.

Реактивная мощность (квар), генерируемая

БК,

![]() .

Следовательно, реативная мощность

зависит от квадрата напряжения сети и

даже при незначительном уменьшении

напряжения значительно снижается, что

приводит к дальнейшему понижению

напряжения в сети.

.

Следовательно, реативная мощность

зависит от квадрата напряжения сети и

даже при незначительном уменьшении

напряжения значительно снижается, что

приводит к дальнейшему понижению

напряжения в сети.

При выборе мощности конденсаторов исходят из необходимого повышения напряжения в линии при неизменной величине активной нагрузки, что определяется разностью между потерями напряжения в линии до и после включения конденсаторов:

![]() ,

,

где Р1, Р2, Q1,Q2 – активная и реактивная мощности ; Rл, XL – сопротивления сети.

Введением дополнительной реактивной мощности Qc снижается реактивная нагрузка сети (Q2=Q1-Qc). Так как Р1=Р2, то относительное изменение напряжения регулирования

![]() ,

или в процентах

,

или в процентах

![]()

Исходя из этого мощность конденсаторов (квар) на 1% реглируемого напряжения:

![]() ,

следвательно, мощность конденсаторов

определяется номинальным напряжением

сети и её реактивным сопротивлением,

при этом с уменьшением сопротивления

сети возрастает необходимая для

регулирования мощность конденсаторов.

В отличие от продольной компенсации,

при которой надбавка, создаваемая

последоательными конденсаторами, прямо

пропорциональна току нагрузки линии,

повышение напряжения в сети, создаваемое

поперечной компенсацией, не зависит

от тока нагрузки и определяется

параметрами сети и величиной ёмкостного

тока, так ка снижение потери напряжения

в сети пропорционально IKXL.

Поэтому при постоянных значениях

мощности БК и тока конденсаторов

повышение напряжения на участке сети

будет наибольшим в конце линии (у

потребителя), где XL=XMAKC,и

наименьшим в начале линии, где XL=0.

,

следвательно, мощность конденсаторов

определяется номинальным напряжением

сети и её реактивным сопротивлением,

при этом с уменьшением сопротивления

сети возрастает необходимая для

регулирования мощность конденсаторов.

В отличие от продольной компенсации,

при которой надбавка, создаваемая

последоательными конденсаторами, прямо

пропорциональна току нагрузки линии,

повышение напряжения в сети, создаваемое

поперечной компенсацией, не зависит

от тока нагрузки и определяется

параметрами сети и величиной ёмкостного

тока, так ка снижение потери напряжения

в сети пропорционально IKXL.

Поэтому при постоянных значениях

мощности БК и тока конденсаторов

повышение напряжения на участке сети

будет наибольшим в конце линии (у

потребителя), где XL=XMAKC,и

наименьшим в начале линии, где XL=0.

Таким образом, регулирующий эффект последовательно включенных конденсаторов, изменяющих напряжения ступенями в точках их установки.

Условием экономичного использования батарей параллельных конденсаторов является отключение части батарей для изменения генерируемой ими мощности, что выполняется автоматически в зависимости от изменения нагрузки или напряжения потребителя.

Р

61

Устройство ПБВ позволяет изменять коэффициент трансформации в пределах ±5 % с тремя ответвлениями со стороны нулевой точки или в пределах ±2 х 2,5 % с шестью ответвлениями в середине обмотки. Устройство ПБВ позволяет регулировать напряжение только при отключении трансформатора от сети, что усложняет условия эксплуатации и поэтому используется только как сезонное.

Более совершенным является регулирование под нагрузкой (РПН), осуществляемое без отключения обмоток трансформатора от сети, т.е. без разрыва цепи.

У трансформаторов с РПН регулировочные ответвления располагаются обычно в обмотке высшего напряжения, что позволяет облегчить переключающую аппаратуру и сохранить постоянным напряжение на виток, а следовательно, и магнитную индукцию независимо от изменения напряжения в сети. В заисимости от величины мощности и напряжения регулируемые трансформаторы имеют различные схемы соединения обмоток и диапазоны регулирования.

Вольтодобавочные трансформаторы (ВДТ) наряду с трансформаторами РПН, широко применяются для регулирования напряжения в сетях. ВДТ имеют одну обмотку, включённую последовательно с линией, в которой регулируется напряжение. Эта обмотка получает питание от вспомогательного или возбуждающего трансформатора, первичная обмотка которогопитается от сети или от посторннего источника тока. В зависимости от схемы соедитнения обмоток ВДТ могут создавать добавочную ЭДС, сдвинутую по фазе относительно основного напряжения или совпадающую с ним. ВДТ могут включаться как для продольного, так и поперечного регулирования. Для поперечного регулирования напяжения к возбуждающей обмотке ВДТ подводится напряжение, сдвинутое по фазе на 90º по отношению к напряжению рассматриваемой фазы. Так для создания добавочного напряжения Ерег к фазе А к возбуждающей обмотке этой фазы подводят линейное напряжение UВС Тогда вектор добавочного напряжения Ерег будет перпендикулярен вектору фазного напряжения UA1 , а вектор напряжения на выходе регулятора UA2 будет сдвинут на угол α по отношению к вектору UA1.

52

62

При этом угол α может быть как оережающим, так и отстающим. При продольном регулировании к каждой фазе возбуждающего трансформатора подводится напряжение той же фазы. Тогда вектор добавочного напряжения Ерег будет совпадать по фазе с вектором UA1, а вектор напряжения на выходе регулятора UA2 будет равен алгебраической сумме векторов UA1 и Ерег.

В радиальных сетях, где требуется только изменение уровней напряжения, применяется продольное регулирование. В замкнутых электрических сетях для перераспределения активных моощностей применяется поперечное регулирование напряжения. В случаях, когда требуется как поперечное регулирование, так и продольное регулирование напряжения, можно получить наиболее экономичный режим работы сети.

1

С

63![]()

в режиме

недовозбуждения компенсатора

![]() ,

,

где Р и Q

– соответственно активная и реактивная

мощности нагрузки сети, кВт, квар;

![]() - реактивные мощности нагрузки

компенсатора при перевозбуждении и

недовозбуждении, квар.

- реактивные мощности нагрузки

компенсатора при перевозбуждении и

недовозбуждении, квар.

Различают несколько сособов регулирования напряжения:

1) централизованное - осуществляется генераторами электрических станций, трансформаторами с РПН, вне зависимости режима работы потребителей по одному закону. Это так называемое базовое регулирование напряжения. Оно не качественное, так как напряжение у всех потребителей меняется реально в зависимости от режима работы. 2) местное Для улучшения качества регулирования. Метод хороший, но очень дорогой (рис. а)). Для удешевления, потребителей объединяют по одинаковости режима работы и на группы ставят свои регуляторы (рис. б) и в)).

.

.

3

64

Для регулирования напряжения в СЭС пользуются следующими средствами:

1) регулирование напряжения генератором электрической станции, т.е. с помощью изменения регулировки возбуждения (недостаток: один закон регулирования);

2) регулирование напряжения изменением отпаек в обмотках силовых трансформаторов. Чаще всего изменяются отпайки в обмотках высокого напряжения трансформатора. Достоинства: значительно меньше габариты трансформатора, проще устройства. Регулирование напряжения осуществляется изменением отпайки регулировки (сезонное регулирование). ПБВ (переключение без возбуждения). Регулирование с ПБВ производится на ВН и СН: а) 2-х обмоточного трансформатора 35, 110, 220 кВ на стороне ВН (имеется 4 ответвления ± 2* 2,5%); б) 3-х обмоточного трансформатора на стороне как ВН, так и СН (имеется 4 ответвления ± 2* 2,5%). При регулировании напряжения под нагрузкой (РПН), трансформатор характеризуется количеством ступеней регулирования(с шагом от 1,25 до 2,5 %) и общим диапазоном (±16 %).

Основными недостатками трансформаторов с РПН являются: а) малый срок службы контакторов, переключающих устройств переключения витков. Их срок службы гораздо меньше срока службы трансформатора, и при выходе их из строя, трансформатор отключается и ставится на ремонт, что экономически не оправдано. б) При переключении витков, происходит их выгорание в момент коммутации, что резко понижает надёжность.

в) Высокая стоимость трансформатора с РПН, поэтому устройства РПН ставятся на трансформатор с определённой мощностью, иначе это устройство может оказаться дороже трансформатора.

3) Вольтодобавочный

трансформатор (ВДТ) – это трансформатор,

первичная обмотка которого включена

в сеть, а вторичная подсоединена либо

к специальному источнику, либо к сети.

55

65

4![]() )

Регулирование напряжения, изменением

параметров сети.

)

Регулирование напряжения, изменением

параметров сети.

![]() .

Изменять потери напряжения можно

изменением величины Q

и x.

Q

- меняется с помощью поперечного

включения конденсаторов; х - меняется

с помощью продольного включения

конденсаторов в сеть.

.

Изменять потери напряжения можно

изменением величины Q

и x.

Q

- меняется с помощью поперечного

включения конденсаторов; х - меняется

с помощью продольного включения

конденсаторов в сеть.

4.1 Поперечное включение конденсаторов в сеть.

![]() I1=IK+I2;

Рассмотрим

2 случая:

I1=IK+I2;

Рассмотрим

2 случая:

1)

I2=0;

I1=IK.

2

66

![]()

![]() ;

;

![]() .

Из векторных диаграмм видно, что

включение ёмкости приводит к изменению

потерь напряжения, следовательно,

меняется больше напряжение в конце

линии, т.е. происходит регулирование

напряжения.

.

Из векторных диаграмм видно, что

включение ёмкости приводит к изменению

потерь напряжения, следовательно,

меняется больше напряжение в конце

линии, т.е. происходит регулирование

напряжения.

4.2 продольное

включение конденсаторов.

Имеются следующие способы регулирования напряжения:

1) централизованное. Осуществляется генераторами электрических станций, трансформаторами с РПН, вне зависимости от режима работы потребителей по одному закону. Это, так, называемое базовое регулирование напряжения. Оно не качественное, т.к. напряжение у всех потребителей меняется реально в зависимости от режима работы.

2) местное. Для улучшения качества регулирования. Метод хороший, но очень дорогой (рис. а)). Для удешевления, потребителей объединяют по одинаковости режима работы и на группы ставят свои регуляторы (рис. б) и в)).

67

.

.

3

68

Потребители электрической энергии потребляют для своей работы активную мощность, которая идёт на совершение полезной работы и реактивной мощности, которая идёт на создание магнитного поля приёмника, т.е. косвенно влияет на КПД.

При прохождении по проводнику электрического тока, вокруг проводника образуется магнитное поле, а в самом проводнике, магнитный поток.

Магнитный поток отстаёт по фазе от тока в следствии наличия у проводника магнитного сопротивления.

В обмотках

электрических машин образуется ЭДС

самоиндукции, направленной встречно

переменному потоку, вызывающему эту

ЭДС. Таким образом, мгновенная мощность

Г. Р должна иметь в своём составе

составляющую, которая в любой момент

времени компенсировала бы ЭДС самоиндукции

потребителя. Эта собственная мощность

и называется реактивной мощностью.

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() ;

;

![]()

Из выражения верно, что мгновенная мощность имеет две составляющие: постоянную и составляющую , меняющуюся с двойной частотой Sin(2ωt).

![]() ,

т.е. среднее значение мгновенной

мощности, есть активная мощность.

,

т.е. среднее значение мгновенной

мощности, есть активная мощность.

![]() ;

;

![]() .

.

По аналогии с

активной мощностью получаем реактивную

мощность:

![]() .

.

1) чисто активное

сопротивление

2) чисто индуктивное сопротивление

69

Рср=0, следовательно Р=0, т.е. активной мощности не потребляет. Составляющая UI▪Sin2ωt является реактивной мощностью на индуктивности. QL= - UI ▪ Sin 2ωt.

3) чисто ёмкостное

сопротивление.

Рср=0;

Р=0;

![]() ;

;

![]() . Из кривых а) и б) можно сделать вывод,

что при параллельном включении ёмкости

и индуктивности, происходит, как бы

взаимная компенсация мгновенной

мощности реактивной мощности, т.е.

. Из кривых а) и б) можно сделать вывод,

что при параллельном включении ёмкости

и индуктивности, происходит, как бы

взаимная компенсация мгновенной

мощности реактивной мощности, т.е.

70![]()

![]() ,

т.е.

,

т.е.

![]() до точки подсоединения

конденсаторов. Компенсация реактивной

мощности происходит в промежуточных

элементах (линии, трансформатор, и т.д.)

между генератором и местом установки

ёмкости.

до точки подсоединения

конденсаторов. Компенсация реактивной

мощности происходит в промежуточных

элементах (линии, трансформатор, и т.д.)

между генератором и местом установки

ёмкости.

В реальных условиях:

3

71

Повышение коэффициента мощности достигается установкой компенсирующих устройств (КУ), или источниками реактивной мощности, в качестве которой могут служить синхронные двигатели (СД), синхронные компенсаторы (СК), статические конденсаторы, статические источники реактивной мощности.

Недостатки СД: 1) Сравнительно большой расход активной мощности на выработку квар реактивной мощности; 2) сложность эксплуатации; 3) наличие вращющихся частей и шума во время работы; 4) сложность установки (специальные фундаменты; 5) необходимо специальное оборудование при пуске СД.

Там, где установлен СД по условиям технологического процесса, необходимо обязательно их использовать для компенсации реактивной мощности. Причём, компенсирующая способность зависит от режима работы СД. Если СД загружен номинальной мощностью, то его так же можно использовать для компенсации реактивной мощности, но не на продолжительное время – это связано с тепловым режимом работы. Обычно СД недогружен по активной мощности и снимают большую реактивную мощность без последствий теплового режима.

2) СК. Если те же СД, работающие на холостом ходе в конструкции СК есть отличие от СД – облегчённый вал нагрузки не несёт. СК работает полностью для снятия реактивной мощности. Применяется энергосистеме при большой потребной мощности QКУ (5000 – 10000 квар).

Достоинства: В сравнении с другими КУ, это меньшая габаритная стоимость.

3) Статические конденсаторы. Они соединяются в батареи в треугольник (Δ) или в звезду (Y). Обычно они соединяются в треугольник, т.к. при этом в 3 раза выше снимаемая мощность.

![]() ;

;

![]() ,

где

С – суммарная

ёмкость всех трёх фаз.

,

где

С – суммарная

ёмкость всех трёх фаз.

Достоинства: 1) меньший расход активной мощности на 1квар реактивной:

![]() кВт/квар, так,

например, для синхронного двигателя:

кВт/квар, так,

например, для синхронного двигателя:

![]() кВт/квар.

кВт/квар.

2

72

Недостатки: 1) высокая стоимость при большой необходимой мощности компенсирующих устройств; 2) зависимость выдаваемой, или генерируемой мощности от квадрата напряжения; 3) невозможность плавного регулирования выдаваемой мощности; 4) зависимость работы БК от перегрузки и наличии высших гармоник, что связано с выходом из строя БК, а , следовательно, и всей электрической установки из строя.

4) Статические

источники реактивной мощности.

5)

Воздушные и кабельные линии. При

проектировании систем электроснабжения

необходимо учитывать так же компенсировать

сопротивления воздушных и кабельных

линий при большой их протяжённости.

5)

Воздушные и кабельные линии. При

проектировании систем электроснабжения

необходимо учитывать так же компенсировать

сопротивления воздушных и кабельных

линий при большой их протяжённости.

40. Разновидности коэффициента мощности.

-

Т

73

екущее значение ;

2) Средневзвешенный

коэффициент мощности – это Сosφ

за какой-то промежуток времени t

;

2) Средневзвешенный

коэффициент мощности – это Сosφ

за какой-то промежуток времени t

, т.е. средневзвешенный Сosφ

пропорционален площади графика

нагрузки. В настоящее время средневзвешенным

Сosφ

не пользуются, т.к. он не отражает

истинной картины потребления

электроэнергии в сети (технико-экономических

показателей.

, т.е. средневзвешенный Сosφ

пропорционален площади графика

нагрузки. В настоящее время средневзвешенным

Сosφ

не пользуются, т.к. он не отражает

истинной картины потребления

электроэнергии в сети (технико-экономических

показателей.

площади графиков

нагрузки одинаковы, следовательно,

средневзвешенный Cos

одинаковы. Потери мощности отличаются

в 4 раза:

![]() ;

;

![]()

Потери напряжения

отличаются в 2 раза:

![]() ;

;

![]()

т.е.

![]() не отражает истинного положения в сети.

В настоящее время пользуются коэффициентом

реактивной мощности tgφ.

Он удобен в расчётах

не отражает истинного положения в сети.

В настоящее время пользуются коэффициентом

реактивной мощности tgφ.

Он удобен в расчётах

Сosφ (1 0,99 0,98); tgφ (0 0,14 0,21)

3) естественный коэффициент мощности. – это Сosφ без компенсирующих устройств;

4) общий Сosφ с учётом компенсирующих устройств.

4

74

– это Сosφ

за какой-то промежуток времени t

![]() , т.е. средневзвешенный Сosφ

пропорционален площади графика нагрузки.

В настоящее время средневзвешенным

Сosφ

не пользуются, т.к. он не отражает

истинной картины потребления

электроэнергии в сети (технико-экономических

показателей.

, т.е. средневзвешенный Сosφ

пропорционален площади графика нагрузки.

В настоящее время средневзвешенным

Сosφ

не пользуются, т.к. он не отражает

истинной картины потребления

электроэнергии в сети (технико-экономических

показателей.

площади графиков

нагрузки одинаковы, следовательно,

средневзвешенный Cos

одинаковы. Потери мощности отличаются

в 4 раза:

![]() ;

;

![]()

Потери напряжения

отличаются в 2 раза:

![]() ;

;

![]()

т.е.

![]() не отражает истинного положения в сети.

В настоящее время пользуются коэффициентом

реактивной мощности tgφ.

Он удобен в расчётах

не отражает истинного положения в сети.

В настоящее время пользуются коэффициентом

реактивной мощности tgφ.

Он удобен в расчётах

Сosφ (1 0,99 0,98); tgφ (0 0,14 0,21)

4

75

При выборе необходимой мощности КУ, необходимо выполнить следующие технические условия: 1) напряжение у потребителя должно быть в допустимых пределах; 2) токи в линиях не должны превышать допустимых значений; 3) в сети должен быть резерв реактивной мощности; 4) электрическая сеть должна быть устойчивой.

Затраты на

компенсацию

Затраты на

компенсацию

![]() ;

- экономически целесообразная мощность,

передаваемая предприятию из энергосистемы

в часы её наибольших нагрузок.

;

- экономически целесообразная мощность,

передаваемая предприятию из энергосистемы

в часы её наибольших нагрузок.

![]() просчитывается для сетевого района ,

для каждого промышленного предприятия

или определяется расчётным путём.

Методика определения

просчитывается для сетевого района ,

для каждого промышленного предприятия

или определяется расчётным путём.

Методика определения

![]() базируется на специальном системном

расчёте

базируется на специальном системном

расчёте

![]()

Значения Qэ в i-м квартале для потребителя, рассчитывающегося по двухставочному тарифу, определяют по формуле Qэi= tg φэiPmax

где Pmax - фактическая максимальная активная нагрузка потребителя (30-минутный максимум) в часы максимальных нагрузок энергосистемы в i-м квартале; tg φэi — экономический коэффициент реактивной мощности для i-ro квартала.

4

76

Для определения

![]() ,

пользуются специальной методикой . В

‘правилах’ на пользование электроэнергией

применяется 2 метода расчёта : нормативный

и оптимизационный. В настоящее время

пользуются нормативным методом

определения

,

пользуются специальной методикой . В

‘правилах’ на пользование электроэнергией

применяется 2 метода расчёта : нормативный

и оптимизационный. В настоящее время

пользуются нормативным методом

определения

![]() .

Оптимизационный

.

Оптимизационный

![]() рассчитывается в системе по специальным

программам, прошедшим аттестацию в

базовой организации и имеющий сертификат

главного государственного Энергонадзора.

Если приборы учёта электроэнергии

установлены не на шинах, где определяем

, то последнее необходимо скорректировать

на величину

рассчитывается в системе по специальным

программам, прошедшим аттестацию в

базовой организации и имеющий сертификат

главного государственного Энергонадзора.

Если приборы учёта электроэнергии

установлены не на шинах, где определяем

, то последнее необходимо скорректировать

на величину

![]() ,

где P

– расчётная нагрузка; ∆Q

– потери реактивной мощности между

точкой учёта электроэнергии и местом,

где определяем . Обычно, если точка

учёта электроэнергии находится выше

шин 6-10 кВ, то

,

где P

– расчётная нагрузка; ∆Q

– потери реактивной мощности между

точкой учёта электроэнергии и местом,

где определяем . Обычно, если точка

учёта электроэнергии находится выше

шин 6-10 кВ, то

![]() повышается на δ;

если ниже шин 6-10 кВ, то

повышается на δ;

если ниже шин 6-10 кВ, то

![]() понижается на δ

понижается на δ

Нормативный

метод расчёта

![]() .

Нормативное значение определяется

для шин 6-10 кВ по формуле:

.

Нормативное значение определяется

для шин 6-10 кВ по формуле:

![]()

![]() (1),

где:

(1),

где:

![]() -

базовый коэффициент реактивной мощности,

принимаемый равным 0,4; 0,5; 0,6. Для сети

6-10 кВ, присоединённых к шинам подстанции

с высшим напряжением, соответственно

35, 110, 220 кВ и выше. Для шин генераторного

напряжения

-

базовый коэффициент реактивной мощности,

принимаемый равным 0,4; 0,5; 0,6. Для сети

6-10 кВ, присоединённых к шинам подстанции

с высшим напряжением, соответственно

35, 110, 220 кВ и выше. Для шин генераторного

напряжения

![]() = 0,6;

= 0,6;

![]() - это отношение потребления электроэнергии

потребителем в квартале максимальной

нагрузки энергосистемы к потреблению

электроэнергии в квартале его максимальной

нагрузки; К- коэффициент, учитывающий

разницу в стоимости электроэнергии в

различных энергосистемах. Для ЧувашЭнерго

К=0,9. Если

- это отношение потребления электроэнергии

потребителем в квартале максимальной

нагрузки энергосистемы к потреблению

электроэнергии в квартале его максимальной

нагрузки; К- коэффициент, учитывающий

разницу в стоимости электроэнергии в

различных энергосистемах. Для ЧувашЭнерго

К=0,9. Если

![]() ,

рассчитанный по формуле (1) больше 0,7,

то его принимают, равным 0,7. Для не

промышленных потребителей (железнодорожный

транспорт, метро)

,

рассчитанный по формуле (1) больше 0,7,

то его принимают, равным 0,7. Для не

промышленных потребителей (железнодорожный

транспорт, метро)

![]() =0,7.

Для потребителей, питающихся от сети

0,38-0,4 кВ, принадлежащих энергоснабжающей

организации и

=0,7.

Для потребителей, питающихся от сети

0,38-0,4 кВ, принадлежащих энергоснабжающей

организации и

![]() =0,3.

Для потребителей, питающихся от сети

0,4 кВ через собственные трансформаторы,

=0,3.

Для потребителей, питающихся от сети

0,4 кВ через собственные трансформаторы,

![]() определяется для шин 6-10 кВ по формуле

(1) с учётом поправок (поправки берутся

из следующих соображений:

определяется для шин 6-10 кВ по формуле

(1) с учётом поправок (поправки берутся

из следующих соображений:

![]() уменьшают

на 0,05, если сеть напряжением 6-10 кВ

кабельная и уменьшают на 0,1, если сеть

представлена воздушной линией.

уменьшают

на 0,05, если сеть напряжением 6-10 кВ

кабельная и уменьшают на 0,1, если сеть

представлена воздушной линией.

4

77

Затраты на

компенсацию

Затраты на

компенсацию

![]() ;

- экономически целесообразная мощность,

передаваемая предприятию из энергосистемы

в часы её наибольших нагрузок.

;

- экономически целесообразная мощность,

передаваемая предприятию из энергосистемы

в часы её наибольших нагрузок.

![]() просчитывается для сетевого района ,

для каждого промышленного предприятия

или определяется расчётным путём.

Методика определения

просчитывается для сетевого района ,

для каждого промышленного предприятия

или определяется расчётным путём.

Методика определения

![]() базируется на специальном системном

расчёте и приводится в литературе

“Промышленная энергетика” № 10 1998г.

базируется на специальном системном

расчёте и приводится в литературе

“Промышленная энергетика” № 10 1998г.

![]()

4

78

Если известна суммарная мощность конденсаторной батареи (БК), которую нужно распределить в сетях до 1кВ, то распределение производят по методу распределения источников, действующих в узле сети. Так, например, для радиальной сети может быть 2 случая: 1) Если суммарная мощность БК больше суммы реактивных нагрузок всех приёмников до 1 кВ, то распределение конденсаторных батарей в сети производят по реактивным мощностям отдельных групп приёмников.

r1

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() квар;

квар;

![]() квар;

где 400 – мощность с шин подстанции.

квар;

где 400 – мощность с шин подстанции.

![]() квар;

квар;

![]() ;

;

![]() 75,

150,

225,

450

квар

75,

150,

225,

450

квар

Обычно БК ставится, если потребная мощность больше 50 квар.

QКУ=75+150+225+225=675 квар; QК0=900-675=225 квар.

2) Если суммарная

мощность БК, подлежащая распределению

между суммарной мощностью реактивной

нагрузки потребителей, то распределение

БК в сети проводят по методу Лагранжа:

![]() ;

;

![]() (1).

(1).

Учитывая, что в

формуле (1) отражены разные источники

реактивной мощности, а в нашем случае

только БК, формула упрощается:

![]() (2) , где Q

– реактивная мощность, передаваемая

в сеть до 1 кВ из сети выше 1 кВ через

питающий трансформатор. rэ

– эквивалентное сопротивление сети.

(2) , где Q

– реактивная мощность, передаваемая

в сеть до 1 кВ из сети выше 1 кВ через

питающий трансформатор. rэ

– эквивалентное сопротивление сети.

П

79

4

80

Основными потребителями являются потребители до 1 кВ. Поэтому компенсацию реактивной мощности можно выполнить СД и БК до 1кВ. СД и БК на напряжение выше 1 кВ, с использованием реактивной мощности от энергосистемы Qэ. Компенсирующие устройства (КУ) на напряжение выше 1 кВ (6-10 кВ) несколько дешевле, чем КУ до 1 кВ. Этим и обьясняется возможность их использования для компенсации реактивной мощности низковольтными потребителями до 1 кВ. Однако, реактивную мощность от устройств выше 1 кВ, необходимо передать в сеть до 1кВ через имеющиеся уже цеховые трансформаторы (6-10/0,4 кВ).

Это приводит к дополнительной загрузке последних, а иногда, и к повышению их количества и мощности, что не всегда оказывается экономически целесообразным. Таким образом, выбор КУ до 1 кВ, построенных на КУ выше 1 кВ, необходимо производить одновременно с выбором количества и мощности трансформаторов. Если количество цеховых трансформаторов жёстко задано, то задача выбора КУ решается с точки зрения выбора оптимальных мощностей КУ до 1кВ, выше 1 кВ (СД и БК)с учётом пропускной способности цеховых трансформаторов. Минимальное число трансформаторов, необходимое для передачи только активной мощности определяется по формуле:

![]() ;

;

![]() -

коэффициент загрузки;

-

коэффициент загрузки;

![]() -

номинальная мощность трансформатора;

-

номинальная мощность трансформатора;

![]() -

активная составляющая нагрузки сети

до 1 кВ.

-

активная составляющая нагрузки сети

до 1 кВ.

Полученное число

округляется до ближайшего большего

целого числа. Для выбора КУ до 1кВ,

необходимо просчитать несколько

вариантов с различным чисом трансформаторов

(N0,

N0+1).

В каждом случае N0,

N0+1,

необходимо определить допустимую

реактивную мощность, которую можно

пропустить из сети выше 1 кВ в сеть до

1 кВ через трансформатор N0

и N0+1

по формуле:

![]()

Пример.

Определить оптимальное число

трансформаторов N

и суммарную мощность БК до 1 кВ.

1

81![]() ;

;

![]() Мвар;

Мвар;

![]() руб

руб

2)N=N0+1=7

![]() Мвар;

Мвар;

![]() руб.

руб.

Qp=5,1 – 3 = 2,1 Мвар; +Qэ=3,1 Мвар;

За основной принимаем первый вариант : Qp=3,1 – 1,3 = 1,8 Мвар.

4

82

Необходимо

выбрать оптимальную мощность источника

от Q0

до QL,

при которой были бы минимальны затраты

на компенсацию. Причём затраты на

компенсацию складывают- ся из затрат

на генерацию реактивной мощности

источника и затрат на передаваемую

реактивную мощность.

![]()

Расчётные затраты

по узлу можно записать:

![]()

т.е. найти такие

Qi,

при которых функция затрат была бы

минимальной при условии баланса

реактивной мощности в узле

![]()

Минимум функции

можно определить математически методом

Лагранжа при соблюдении технических

условий:

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() ,

при условии, что каждый источник питания

имеет предельную мощность. Если к узлу

А, присоединена БК, то оптимальные

мощности других источников определяются:

,

при условии, что каждый источник питания

имеет предельную мощность. Если к узлу

А, присоединена БК, то оптимальные

мощности других источников определяются:

![]() .

Когда есть затраты на конденсаторы и

другие источники реактивной мощности:

{

.

Когда есть затраты на конденсаторы и

другие источники реактивной мощности:

{![]()

![]()

Мощность БК

определяется из условия баланса:

![]() ;

i=1,2,…n.

Если

;

i=1,2,…n.

Если

![]() ,

то принимаем

,

то принимаем

![]() ,

а для остальных источников расчёт

повторяется и значения Qi

, без конденсаторов определяется по

формуле:

,

а для остальных источников расчёт

повторяется и значения Qi

, без конденсаторов определяется по

формуле:

![]() ;

;

,

,

![]() - множитель Лагранжа [руб./Мвар].

- множитель Лагранжа [руб./Мвар].

Таким образом,

задача определения оптимальных не

математическая, а техническая, т.е. если

не выполняется хотя бы одно из технических

условий, то решение будет не правиль-

ным: 1) пусть расчётная величина Qi,

генерируемая каким-то источником,

получилась больше, чем Qi

max,

![]() ,

то принимают

,

то принимают

![]() ,

а для остальных источников расчёт

повторяется, только с новым значением

,

а для остальных источников расчёт

повторяется, только с новым значением

![]() ;

;

![]()

2

83![]() ,

это значит, что использовать этот

источник для компенсации реактивной

мощности экономически нецелесообразно.

Прини-мают

,

это значит, что использовать этот

источник для компенсации реактивной

мощности экономически нецелесообразно.

Прини-мают

![]() ,

а для остальных источников расчёт

повторяется.

,

а для остальных источников расчёт

повторяется.

4

84

а) до 1000 В ( К – контактор; А – автомат; Р – рубильник; П – плавкий предохранитель; Rp – разрядные сопротивления.)

В качестве

разрядных сопротивлений до 1000 В

используются лампу накаливания, включен-

ные последовательно для повышения их

срока службы. Они предназначены для

того, чтобы обезопасить обслуживающий

персонал от остаточных зарядов на

ёмкостях, а также для облегчения

переходных процессов в момент включения

ёмкости в сеть.

![]() .

.

Для защиты БК до 1 кВ применяются схемы c плавким предохранителем или автома-тическим выключателем. Ток вставки и номинальные токи расцепителей определяются по формуле:

Для предохранителя:

![]() ;

для автомата:

;

для автомата:

![]()

б) выше 1000 В

85

а) Схема состоит из разъединителя, масляного выключателя. Применяется при мощности БК более 400 квар. Применение при меньших мощностях экономически не выгодно из –за большой стоимости масляного выключателя.

б)Батарея конденсаторов подключается через выключатель нагрузки ВНП, при мощности менее 400 квар. В качестве разрядных сопротивлений используются два трансформатора напряжения TV. Схема также дорогая и потому БК помещают в одну ячейку, например, с трансформатором собственных нужд (ТСН), или с силовым трансформатором.

в) Высоковольтная БК должна иметь защиту: 1) защита от КЗ всей установки, осуществляется, если есть ВНП, то предохранителем, если есть масляный выключатель, то токовой отсечкой. 2) защита от токов КЗ в каждой фазе, осуществляется предохранителями. 3) защита от перегрузки токами высших гармоник. 4) защита о перенапряжений.

4

86

Расчёт затрат

на компенсацию зависит от ряда параметров

и в общем виде может быть записана так:

![]() ,

где

,

где

![]() - постоянная

составляющая затрат, не зависящая от

Q;

- постоянная

составляющая затрат, не зависящая от

Q;

![]() ;

;

![]() - удельные затраты на 1 Мвар реактивной

мощности [руб/Мвар];

- удельные затраты на 1 Мвар реактивной

мощности [руб/Мвар];

![]() - удельные затраты

на 1 Мвар генерируемой мощности.

- удельные затраты

на 1 Мвар генерируемой мощности.

Мощность, генерируемая БК определяется следующим образом:

![]() ,

[Мвар] U

– относит. величина напряжения в сети;

U=Uc/Uнс;

,

[Мвар] U

– относит. величина напряжения в сети;

U=Uc/Uнс;

UБК - Uнк /Uнс; (UБК =1 для БК до 1кВ и UБК =1,05 для БК выше 1 кВ);

ЗБК =З0 +З1* QБК; З2=0; З0 =Е* К0+ЕР* КР; К0 – стоимость вводного устройства;

КР – стоимость регулирующего устройства устройства;

![]() ;

;

, где С0

– удельная

стоимость потерь [руб/кВт]; Ку

– удельная

стоимость БК, руб/Мвар.

, где С0

– удельная

стоимость потерь [руб/кВт]; Ку

– удельная

стоимость БК, руб/Мвар.

5

87

Реактивная мощность, генерируемая СД зависит от загрузки его по реактивной мощности и относительно величины напряжения на зажимах двигателя.

Максимальная мощность, которую может выдать СД:

![]() ,

,

![]() -

номинальная мощность двигателя [МВт];

-

номинальная мощность двигателя [МВт];

![]() -

наибольшая

допустимая перегрузка двигателя СД по

реактивной мощности, зависящая от

типа двигателя, загрузки его по активной

мощности и напряжения на его зажимах.

-

наибольшая

допустимая перегрузка двигателя СД по

реактивной мощности, зависящая от

типа двигателя, загрузки его по активной

мощности и напряжения на его зажимах.

![]() определяется

из справочной таблицы. Потери активной

мощности в СД на выработку реактивной

мощности можно определить:

определяется

из справочной таблицы. Потери активной

мощности в СД на выработку реактивной

мощности можно определить:

,

где

,

где

![]() - постоянный коэффициент, зависящий от

параметров двигателя [кВт], задаётся в

справочной литературе

- постоянный коэффициент, зависящий от

параметров двигателя [кВт], задаётся в

справочной литературе

Для N

однотипных двигателей:

![]() - реактивные

мощности, генерируемые группой двигателей

для проектируемого объекта Q

и для прочих потребителей.

- реактивные

мощности, генерируемые группой двигателей

для проектируемого объекта Q

и для прочих потребителей.

Учитывая, что СД выполняют какую – то технологическую операцию, и уже установлены, стоимость их в затратах не учитывают, учитывается только стоимость потерь в двигателе, т.е. затраты складываются из следующих затрат:

5

88

![]() квар;

квар;

![]() квар;

квар;

![]() квар;

квар;

![]() квар;

квар;

![]() квар;

квар;

![]() квар;

квар;

![]() квар;

квар;

![]() квар.

квар.

5

89

Предохранители применяют для защиты электрических установок от токов короткого замыкания и недопустимых длительных перегрузок. Отключение цепи предохранителем осуществляется путем расплавления плавкой вставки, которая нагревается протекающим через нее током защищаемой цепи. После отключения цепи плавкая вставка должна быть заменена вручную.

Благодаря простоте конструкции и малой стоимости плавкие предохранители получили широкое применение в промышленных электроустановках, на электростанциях и подстанциях, в быту. Предохранители могут иметь разнообразную конструкцию и рассчитываются на токи от миллиампер до тысяч ампер. У всех предохранителей можно различить основные элементы: корпус, плавкую вставку, контактную часть, дугогаситель-ное устройство или дугогасительную среду.

Предохранители характеризуются номинальным током плавкой вставки, т. е. током, на который рассчитана плавкая вставка для длительной работы. В один и тот же корпус предохранителя могут быть вставлены плавкие вставки на различные номинальные токи, поэтому сам предохранитель характеризуется номинальным током предохранителя, который равен наибольшему из номинальных токов плавких вставок, предназначенных для данной конструкции предохранителя. В нормальном режиме тепло, выделяемое током нагрузки в плавкой вставке, передается в окружающую среду, и температура всех частей предохранителя не превышает допустимую. При перегрузках и к. з. увеличивается температура вставки, что приводит к ее расплавлению. Очевидно, что чем больше ток, тем меньше время плавления вставки. Минимальный ток, при котором срабатывает предохранитель, называется пограничным током Iпогр.

Защита от перегрузок с помощью предохранителей возможна только при условии, что защищаемые электроустановки будут выбраны с запасом по пропускной способности, примерно на 25% от номинального тока плавких вставок, вставки предохранителей выдерживают токи на 30—50 % выше номинальных токов в течение одного часа и более. При токах, превышающих номинальный ток плавких вставок на 60—100 %, они плав- ятся за время, меньшее одного часа.

Наиболее распространенными предохранителями, для защиты электроустановок напряжением до 1000 В, являются: ПР2 — предохранитель разборный; НПН — насы-пной предохранитель неразборный; ПН2 — предохранитель насыпной разборный. Основ-ные типы предохранителей имеют номинальные токи от 15 до 1000 А, т. е. практически они удовлетворяют почти все существующие электроустановки (не считая специальных) промышленных предприятий.

По конструктивному выполнению предохранители можно разделить на две группы: с наполнителем (например, ПН2, НПН, ПП17, ПП18), наполненные мелкозернистым кварце- вым песком; без наполнителя (например, ПР2).

Предохранители делят на инерционные — с большой тепловой инерцией, т. е. способностью выдерживать значительные кратковременные перегрузки током; безынерционные — с малой тепловой инерцией, т. е. с ограниченной способностью к перегрузкам. К первым относятся все установочные предохранители с винтовой резьбой и свинцовым токопроводящим мостиком; ко вторым — трубчатые предохранители с медным токопроводящим мости- ком, а также со штампованными вставками открытого типа.

Н

75

90![]() для инерционных предохранителей

определяют по величине длительного

расчетного тока линии

для инерционных предохранителей

определяют по величине длительного

расчетного тока линии

![]() :

:

![]() (1)

(1)

Рисунок

1

Характеристика

плавкого предохранителя k 2

4 6 8 10 11 109 8 7 6 5 4 3 2 1

превышающими

номинальные токи, вводится коэффициент

снижения пускового тока α, который

при легком пуске принимается равным α

=2,5, и при тяжёлом пуске α =1,6. При защите

ответвления, идущего к одиночному

электродвигателю при тяжёлых и лёгких

пусках (электродвигатели металлообрабатывающих

станков, вентиляторов, насосов и т.п.),

ток вставки

![]() (2) , где

(2) , где

![]() - пусковой ток электродвигателя, А.

- пусковой ток электродвигателя, А.

При защите

ответвления, идущего к одиночному

электродвигателю с частыми пусками

или большой длительностью пускового

периода (электродвигатели кранов,

центрифуг, дробилок и т. п.),

![]() (3). При

защите магистрали, питающей силовую

или смешанную нагрузку

(3). При

защите магистрали, питающей силовую

или смешанную нагрузку

![]() (4), где

(4), где

![]() — максимальный кратковременный ток

линии:

— максимальный кратковременный ток

линии:

![]() (5), где

(5), где

![]() —

пусковой ток одного электродвигателя

или группы, включаемых одновременно,

при пуске которых кратко - временный

ток линии достигает наибольшей величины,

А;

—

пусковой ток одного электродвигателя

или группы, включаемых одновременно,

при пуске которых кратко - временный

ток линии достигает наибольшей величины,

А;

![]() — длительный расчетный ток линии

до момента пуска одного электродвигателя

или группы электродвигателей, определяемый

без учета рабочего тока пускаемых

электродвигателей, А.

— длительный расчетный ток линии

до момента пуска одного электродвигателя

или группы электродвигателей, определяемый

без учета рабочего тока пускаемых

электродвигателей, А.

При защите электродвигателей ответственных механизмов ток вставки выбирают с учетом (3), где знаменатель принимается равным 1,6 независимо от условий пуска лектродвигателей.

Номинальный ток

плавкой вставки для защиты ответвления,

идущего к сварочному аппарату,

выбирают из соотношения:

![]() (6),

где -

(6),

где -

![]() - номинальный ток сварочного аппарата

при номинальной продолжительности

включения, А.

- номинальный ток сварочного аппарата

при номинальной продолжительности

включения, А.

Номинальный ток плавкой вставки для защиты ответвления, идущего к сварочному ап-парату, можно принимать равным допустимому току провода, идущего к сварочному аппарату.

С

91

5

92

Автоматические выключатели предназначены для защиты от токов короткого замыка- ния и перегрузки электрических линий и приёмников энергии, для включений и отключений линий и приёмников энергии (могут сразу заменить рубильник и предохранитель). Автоматические выключатели могут выпускатья одно-, двух- и трехполюсными в открытом исполнении и рассчитаны на установки в помещениях с нормальной средой. В свою очередь, выключатели бывают невыдвижные — с передним присоединением шин и выдвижные — с втычными контактами, расположенными с обратной стороны панели автомата. Так же они могут иметь разные типы расцепителей: а) электромагнитный, тепловой, полупроводниковый и комбинированный. На полупроводниковом расцепителе имеется: а) зона регулирования тока при перегрузке с установкой тока трогания и регулированием времени срабатывания, например, 4; 8; 16 с; б) зона регулирования при коротком замыкании с установкой тока трогания (3 ÷10) /ном и регулированием-времени срабатывания 0,1; 0,25; 0,4 с.

Расцепитель любого автоматического выключателя представляет собой блок, встроен- ный в корпус выключателя и предназначенный для отключения выключателя под действи- ем тока, большего того, на который он настроен.

Действие теплового расцепителя основано на изменении формы биметалической пластин- ки при протекании по ней тока нагрузки выключателя, больше номинального тока этого выключателя. Пластинка действует на механизм выключения выключателя.

Электромагнитный расцепитель состоит из электромагнитов, по катушкам которых проходит ток выключателя. Электромагниты приводятся в действие только при токе аварийной перегрузки, например, заклинивания механизма или токе короткого замыкания, и воздействует на механизм отключения выключателя.

Комбинированный расцепитель содержит расцепители обоих видов.

Для выключателя данной величины может быть несколько расцепителей, имеющих свои разные номинальные токи, которые могут регулироваться. Уставка на ток мгновенного срабатывания, или ток отсечки, означает, что при данном токе срабатывает электромагнитный расцепитель данного выключателя.

Предельная коммутационная способность означает предельный ток, который может отключить выключатель.

Так, например, выключатели АВМ выпускают с регулируемыми электромагнитными расцепителями максимального тока:

типа 1 —мгновенного действия; отключает выключатель без выдержки времени;

типа 2 — с часовыми механизмами; с обратно зависимой от тока выдержкой времени при перегрузках и с мгновенным отключением при коротком замыкании;

типа 3 — с часовыми механизмами и с механическим замедлителем расцепления; отключа- ет выключатель при перегрузках с обратно зависимой, а при коротком замыкании с незави- си мой от величины тока выдержкой времени.

Автоматические выключатели включают вручную или электродвигательным приводом.

Буквенные обозначения типов выключателей типа АВМ (АВМ-10С, АВМ-15Н): Н -неселективный, те с расцепителем типа 2; С – селективный, те с расцепителем типа 3; ТС –тропического сухого климата. Цифровые обозначения: 4 - на номинальный ток до 400 А; 10 – до 1000 А; 15- до 1500 А; 20 – до 2000 А.