- •Глава 2 . Электрические станции и их назначение

- •2.1. Типы электростанций

- •2.2. Тепловые электрические станции

- •2.2.2. Теплоэлектроцентрали

- •2.3. Гидроэлектростанции (гэс)

- •2.4. Атомные электростанции (аэс)

- •2.5. Газотурбинные установки.

- •2.6. Парогазовые установки

- •2.7. Дизельные электростанции.

- •2.8. Ветроэлектростанции

- •2.9. Приливные электростанции (пэс)

- •2.10. Современные и перспективные источники электроэнергии малой мощности

- •2.10.2. Термоэлектрические генераторы

- •2.10.3. Радиоизотопные источники энергии

- •2.10.4. Термоэмиссионные генераторы

- •2.10.5. Электрохимические генераторы

- •2.10.6. Геотермальные электростанции

- •2.10.7. Солнечные электростанции

Глава 2 . Электрические станции и их назначение

2.1. Типы электростанций

Электрическая станция – это электроустановка или группа электроустановок для производства электрической энергии или электрической энергии и тепла для снабжения промышленного и сельскохозяйственного производства, коммунального хозяйства и транспорта. В настоящее, время для получения электрической энергии используют следующие типы электростанций:

1) тепловые электростанции (ТЭС), которые подразделяются на теплофикационные (теплоэлектроцентрали — ТЭЦ), конденсационные (КЭС) и ТЭС с использованием газотурбинных (ГТУ) и парогазовых (ПГУ) установок. Крупные КЭС, обслуживающие потребителей значительного района страны, получили название государственных районных электростанций (ГРЭС);

2) гидроэлектростанции (ГЭС) и гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС);

3) атомные электростанции (АЭС);

4) дизельные электростанции (ДЭС);

5) гелиоэлектростанции или солнечные электростанции (СЭС);

6) геотермальные электростанции (ГеоЭС);

7) приливные электростанции (ПЭС);

8) ветроэлектростанции (ВЭС).

Во многих странах, в том числе и в России, усиленно ведутся работы по освоению новых, нетрадиционных источников электроэнергии, способов ее преобразования, а также работы по осуществлению управляемой термоядерной реакции синтеза гелия из дейтерия, что, как ожидается, позволит иметь практически неограниченный источник энергии.

Основную долю вырабатываемой электроэнергии, как в России, так и в мировой энергетике дают в настоящее время тепловые и гидравлические электростанции.

На ближайшую перспективу намечается форсированное развитие атомной энергетики и увеличение участия ГЭС, ГАЭС и ГТУ в покрытии пиковой части графика нагрузки энергосистем.

Электрическая часть электростанции тесно связана с другими частями, и поэтому режим ее работы должен, как правило, рассматриваться во взаимосвязи с режимом работы технологического (котельного, турбинного и иного) оборудования. Для понимания дальнейшего изложения рассмотрим кратко особенности технологического режима основных типов электростанций.

2.2. Тепловые электрические станции

2.2.1. Конденсационные электростанции

На тепловых электростанциях химическая энергия сжигаемого топлива преобразуется в парогенераторе (котле) в энергию водяного пара, приводящего во вращение турбоагрегат (паровую турбину, соединенную с электрогенератором одним валом). Механическая энергия вращения турбоагрегата преобразуется генератором в электрическую. Топливом для электростанции служат уголь, торф, горючие сланцы, а также газ и мазут.

Тепловые электростанции, предназначенные только для производства электроэнергии, называют конденсационными электрическими станциями (КЭС).

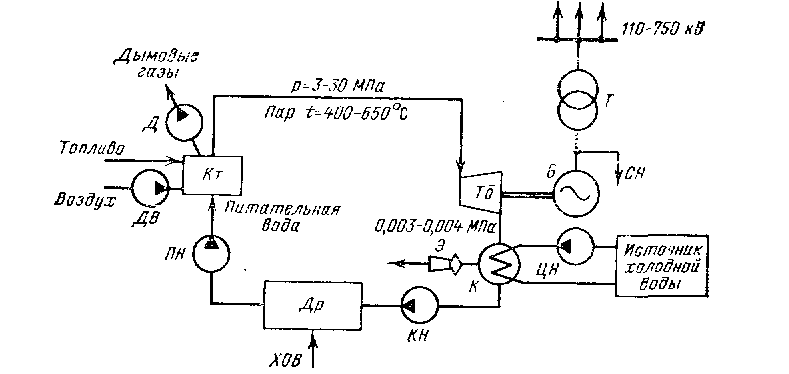

Принципиальная схема КЭС приведена на рис. 1.1. В котел Кт подается топливо (уголь, мазут, торф, сланцы), подогретый воздух и питательная вода (ее потери компенсируются химически очищенной водой ХОВ). Подача воздуха осуществляется дутьевым вентилятором ДВ, а питательной воды — питательным насосом ПН. Образующиеся при сгорании топлива газы отсасываются из котла дымососом Д и выбрасываются через дымовую трубу (высотой 100 - 250 м) в атмосферу. Острый пар из котла подается в паровую турбину Тб, где, проходя через ряд ступеней, совершает механическую работу — вращает турбину и жестко связанный с ней ротор генератора. Отработанный пар поступает в конденсатор К. (теплообменник); здесь он конденсируется благодаря пропуску через конденсатор значительного количества холодной (5 — 25°С) циркуляционной воды (расход циркуляционной воды в 50 - 80 раз больше расхода пара через конденсатор).

Рис. 2.1. Принципиальная схема КЭС

Источником холодной воды могут быть река, озеро, искусственное водохранилище, а также специальные установки с охлаждающими башнями (градирнями) или с брызгальными бассейнами (на относительно мелких электростанциях), откуда охлаждающая вода подается в конденсатор циркуляционными насосами ЦН. Воздух, попадающий в конденсатор через неплотности, удаляется с помощью эжектора Э. Конденсат, образующийся в конденсаторе, с помощью конденсатного насоса КН подается в деаэратор Др, который предназначен для удаления из питательной воды коррозионных газов и, в первую очередь, кислорода, вызывающего усиленную коррозию труб котла. В деаэратор также подается химически очищенная вода. После деаэратора питательная вода питательным насосом ПН подается в котел, Предварительно вода подогревается, причем ее подогрев осуществляется в подогревателях различного давления, снабжаемых паром из отборов турбины, а также в экономайзере (хвостовой части) котла. Пропуск основной массы пара через конденсатор приводит к тому, что 60 - 70% тепловой энергии, вырабатываемой котлом, бесполезно уносится циркуляционной водой.

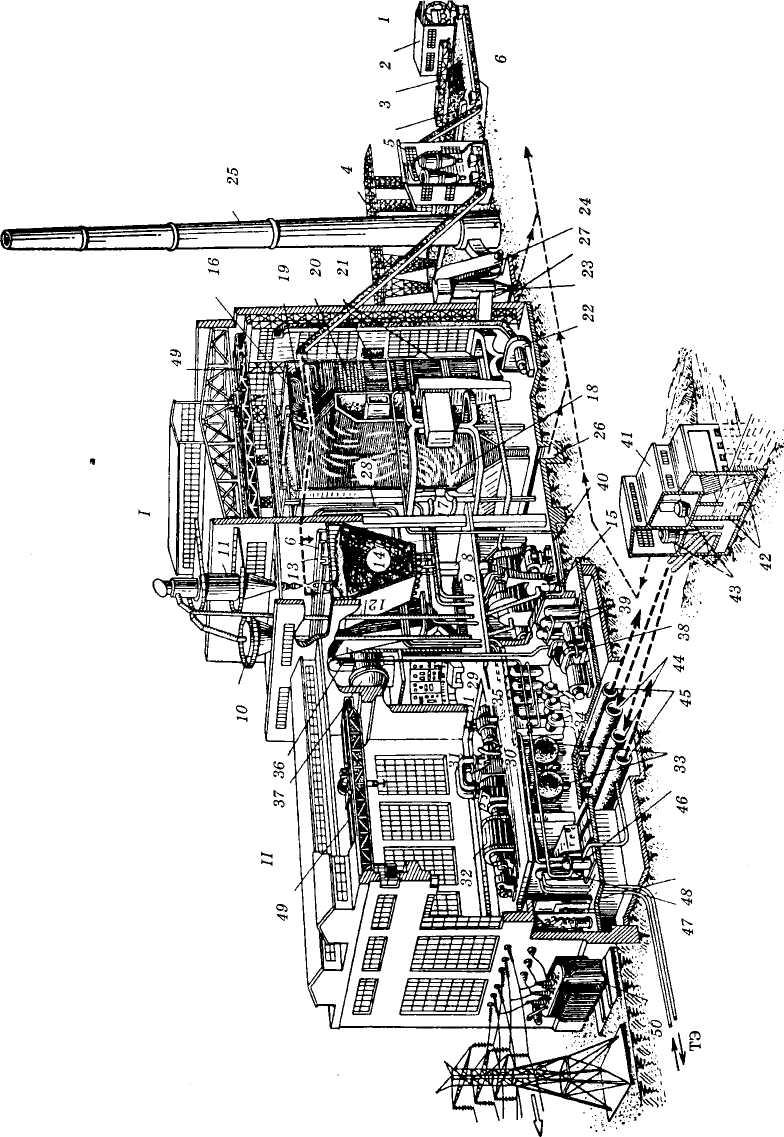

Н рис. 2-5 приведен общий вид и основные сооружения мощной ГРЭС.

Рис. 2-2. Общий вид и основные сооружения мощной тепловой районной электростанции:

1— штабель угля; 2 — мостовой грейферный угольный кран; 3 — закрытая эстакада ленточных транспортеров со склада в угледробилки; 4 — угледробильное помещение; 5 — закрытая эстакада ленточных транспортеров из угледробилок в бункерное помещение котельной; 6 —котельная; 7—дымовые трубы; 8—машинный зал; 9—водохранилище; 10—береговая насосная; 11 — здание щита управления; 12— переходный мостик: 13— открытое распределительное устройство 110 кВ; 14 — ОРУ 220 кВ; 15—отходящие линии электропередачи 110 кв; 16 — трансформаторная мастерская; 17 — служебный корпус.

Наглядное размещение основного оборудования в главном корпусе пылеугольной электростанции приведено на рис.2-6.

Рис.2-3. Пространственная схема размещения оборудования и сооружений энергоблока пылеугольной электростанции:

/— помещение парогенераторов; II— машинный зал; / —разгрузочное устройство; 2 — вагоны с углем на склад; 3 — склад; 4 — кран-перегружатель; 5 — дробильная установка; б — ленточные конвейеры; 7, 8 — бункеры и питатели сырого угля; 9 — угольная мельница; 10 — сепаратор; // — пылевой циклон; 12 — бункер угольной пыли; 13 — пылевой шнек; 14 — питатели пыли; 15— мельничный вентилятор; 16 — парогенератор; 17 — пылеугольные горелки; 18 — топочная камера; 19 — пароперегреватели; 20 — водяной экономайзер; 21 — воздухоподогреватель; 22 — дутьевой вентилятор; 23 — золоуловитель; 24 — дымосос; 25 — дымовая труба; 26, 27 — шлакосмывные и золосмывные каналы; 28 — трубопроводы свежего пара; 29,30 — трубопроводы пара промежуточного перегрева; 31 — паровая турбина; 32 — электрический генератор; 33 — конденсатор; 34 — конденсатные насосы; 35 — регенеративные ПНД; 36 — деаэратор; 37 — бак-аккумулятор; 38 — питательный насос; 39 — регенеративные ПВД; 40 — питательные трубопроводы; 41 — насосная охлаждающей воды; 42 — очистные сетки; 43 — насосы охлаждающей воды; 44, 45 — подающие и сливные трубопроводы охлаждающей воды; 46 — фильтры химического обессоливания воды; 47 — сетевые подогреватели; 48 — электрическое распределительное устройство собственных нужд; 49 — электрический мостовой кран; 50 — повышающие электрические трансформаторы; 5/ — тепловые щиты управления; ЭЭ — электроэнергия высокого напряжения; ТЭ — тепловая энергия.

Особенности КЭС следующие:

1) строятся по возможности ближе к месторождениям топлива;

2) подавляющую часть выработанной электроэнергии отдают в электрические сети повышенных напряжений (110 - 750 кВ);

3) работают по свободному (т. е. не ограниченному тепловыми потребителями) графику выработки электроэнергии; мощность может меняться от расчетного максимума до так называемого технологического минимума;

4) низкоманевренны: разворот турбин и набор нагрузки из холодного состояния требуют примерно 3 - 10 ч;

5) имеют относительно низкий КПД (=30 - 40 %).

Наиболее мощные конденсационные станций в России - Рефтинская ГРЭС, Костромская ГРЭС,