20-03-2013_10-45-00 / 9БПТ

.doc«Биполярные транзисторы»

Биполярный транзистор (БПТ) – это полупроводниковый прибор с двумя взаимодействующими выпрямляющими электрическими переходами (эмиттерным и коллекторным) и тремя (или более) выводами, применяемый для усиления мощности электрических сигналов в аналоговых микросхемах (в активном режиме рис.39), так и для работы в импульсных режимах в цифровых микросхемах (в режимах отсечки и насыщения рис.39). Область транзистора, расположенную между p-n–переходами, называют базой. Область транзистора, инжектирующую основные носители в базу (в активном режиме), называют эмиттером (он со стрелкой, направленной из р в n-область). Экстрагирующая неосновные носители из базы область называют коллектором. Различают два вида биполярных транзисторов, которые содержат три полупроводниковые области с чередующимися типами проводимости: p-n-p (рис.2-4) или n-p-n (рис. 1).

Особенности устройства транзистора:

-

Nпримеси в Э больше, чем в Б и К (обозначают n+–p–n);

-

S КП > SЭП;

-

толщина базы Wб < LD диффузионной длины носителей заряда

С увеличением Uобр на КП увеличивается δ, в основном за счет Б, поэтому существенно уменьшается ее толщина Wб – происходит модуляция толщины базы коллекторным U, известное под названием эффекта Эрли. Учитывая, что Б имеет малую Wб , возможен эффект смыкания – Б как отдельная область исчезает, КП смыкается с ЭП, и транзистор перестает работать.

Каждый из p-n–переходов может быть смещен либо в прямом, либо в обратном направлении. В зависимости от этого различают четыре режима работы транзистора (табл.39). На рис. 38 показано распределение потенциалов в областях р-n-р-транзистора в различных режимах. Линия 4 соответствует распределению потенциалов при отсутствии внешних напряжений. Прямое включение какого-либо перехода вызовет уменьшение потенциального барьера (режим насыщения – линии 1, ЭП в активном режиме – линия 2), обратное включение – вызовет увеличение потенциального барьера (режим отсечки – линии 3, КП в активном режиме – линия 2).

Различают три схемы включения транзистора: с общим эмиттером (ОЭ) [рис. 1, 2] с общей базой (ОБ) [рис. 3] и общим коллектором (ОК) [рис. 4]. Общим называют электрод, который связан как с входной, так и выходной цепями и относительно которого измеряют и задают напряжения. Для обозначения напряжений, подаваемых на электроды транзистора, используются двойные индексы. Первый индекс идентифицирует электрод, на который подается напряжение, измеряемое относительно общего электрода, обозначаемого вторым индексом.

Основные

свойства транзистора определяются

соотношениями токов и напряжений в

различных его цепях и взаимным влиянием

их друг на друга. Для рассмотрения

свойств и параметров биполярного

транзистора принято пользоваться его

статическими характеристиками, которые

зависят от схемы включения. Различают

входные (![]() ),

выходные

(

),

выходные

(![]() ),

передаточные (

),

передаточные (![]() )

статические характеристики,

а также характеристики обратной связи

(

)

статические характеристики,

а также характеристики обратной связи

(![]() ).

На рис. 7 -10 изображены семейства входных

и выходных характеристик для схем

включения транзистора с ОБ и ОЭ. Например,

схеме с ОБ соответствуют входные

характеристики на рис.9, и выходные –на

рис.10. Схеме с ОЭ соответствуют входные

характеристики, изображенные на рис.7,

а выходные на рис.8.

).

На рис. 7 -10 изображены семейства входных

и выходных характеристик для схем

включения транзистора с ОБ и ОЭ. Например,

схеме с ОБ соответствуют входные

характеристики на рис.9, и выходные –на

рис.10. Схеме с ОЭ соответствуют входные

характеристики, изображенные на рис.7,

а выходные на рис.8.

Т ранзистор

можно рассматривать как четырехполюсник,

связь между входными и выходными токами

и напряжениями в котором представляется

нелинейными функциями:

ранзистор

можно рассматривать как четырехполюсник,

связь между входными и выходными токами

и напряжениями в котором представляется

нелинейными функциями:![]()

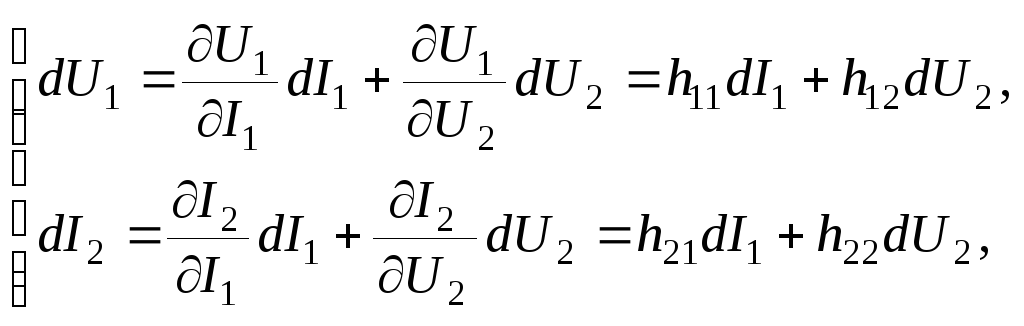

Дифференциалы от этих функций можно представить следующим образом:

где hik – частные производные соответствующих величин, выражения для которых можно получить из системы уравнений, полагая поочередно одно из слагаемых равным нулю, т.е. моделировать режим короткого замыкания (КЗ) в выходной цепи и режим холостого хода (ХХ) во входной по переменному току.

На

низких частотах, h–параметры

являются действительными величинами

и представляют собой дифференциальные

параметры, которые можно легко определить

по статическим характеристикам прибора.

Малые переменные составляющие (![]() ),

которыми они определяются, на

линейном участке

характеристики

можно рассматривать как малые приращения

(

),

которыми они определяются, на

линейном участке

характеристики

можно рассматривать как малые приращения

(![]() ).

).

Отметим, что для различных схем включения биполярного транзистора, h–параметры будут различны. Поэтому их принято помечать буквами «э», «б» и «к», соответственно для схем с ОЭ, ОБ и ОК.

Эквивалентная

схема биполярного транзистора на низких

частотах для системы h-параметров

приведена на рисунке 5. Входная цепь

представляет собой последовательное

соединение сопротивления

![]() с генератором напряжения

с генератором напряжения

![]() ,

а выходная цепь образована параллельным

соединением выходной проводимости

,

а выходная цепь образована параллельным

соединением выходной проводимости

![]() и генератора тока

и генератора тока

![]() .

Здесь

h11

–входное

сопротивление (формула

13), h12-коэффициент

обратной связи по напряжению (формула

14),

h22

–

выходная проводимость (формула

15), h21–коэффициент

усиления по току (формулы

16, 17 (для ОЭ), 18 (для ОБ)).

.

Здесь

h11

–входное

сопротивление (формула

13), h12-коэффициент

обратной связи по напряжению (формула

14),

h22

–

выходная проводимость (формула

15), h21–коэффициент

усиления по току (формулы

16, 17 (для ОЭ), 18 (для ОБ)).

Кроме h–различают

дифференциальные y–параметры

(все проводимости) и z–параметры

(все сопротивления). Эквивалентная схема

для системы у-параметров

приведена на рис.6.

R1

во входной цепи= 1/![]() ,

а R2

в выходной

цепи =1/

,

а R2

в выходной

цепи =1/![]() .

.

Кроме

дифференциального коэффициента усиления

иногда говорят о статическом

коэффициенте

усиления по току, например, для схемы с

ОЭ:

![]() .

Зная соотношение токов в транзисторе

(ф.21.2) и коэффициент передачи для одной

схемы включения, можно определить

коэффициент передачи для любой другой

схемы включения (формулы 19, 20, 21.1) Буквой

α обозначен коэффициент передачи по

току для схемы с ОБ, он не превышает

1.(табл.40).

.

Зная соотношение токов в транзисторе

(ф.21.2) и коэффициент передачи для одной

схемы включения, можно определить

коэффициент передачи для любой другой

схемы включения (формулы 19, 20, 21.1) Буквой

α обозначен коэффициент передачи по

току для схемы с ОБ, он не превышает

1.(табл.40).

С

ростом частоты коэффициент передачи

по току уменьшается (из–за наличия

паразитных емкостей в p–n–переходах,

из–за инерционности носителей и из–за

наличия индуктивности выводов)(ф.32, рис.

41,42). Здесь![]() и

и

![]() –комплексные

амплитуды переменных составляющих силы

тока во входной и выходной цепях,

К0

–

коэффициент передачи по току на низких

частотах, fпр–

предельная

частота усиления –

частота, на которой модуль коэффициента

передачи по току уменьшается в

–комплексные

амплитуды переменных составляющих силы

тока во входной и выходной цепях,

К0

–

коэффициент передачи по току на низких

частотах, fпр–

предельная

частота усиления –

частота, на которой модуль коэффициента

передачи по току уменьшается в

![]() раз

(или на 3 дБ) (рис.41, 42). Предельная частота

усиления по току в схеме с ОЭ во много

раз меньше, чем в схеме с ОБ

раз

(или на 3 дБ) (рис.41, 42). Предельная частота

усиления по току в схеме с ОЭ во много

раз меньше, чем в схеме с ОБ

![]() Друг

с другом они связаны соотношениями 34.

Кроме этого, различают параметры:

граничная

частота усиления

– частота, на которой коэффициент

передачи по току в схемах с ОЭ (

Друг

с другом они связаны соотношениями 34.

Кроме этого, различают параметры:

граничная

частота усиления

– частота, на которой коэффициент

передачи по току в схемах с ОЭ (![]() )

и ОК (К)

оказывается равным единице (рис.41);

максимальная частота усиления –(ф.33)

частота, на которой коэффициент усиления

по мощности оказывается равным единице

(Кр=1).

На высоких частотах между входным и

выходным токами возникает сдвиг фаз,

определяемый соотношением 35.

)

и ОК (К)

оказывается равным единице (рис.41);

максимальная частота усиления –(ф.33)

частота, на которой коэффициент усиления

по мощности оказывается равным единице

(Кр=1).

На высоких частотах между входным и

выходным токами возникает сдвиг фаз,

определяемый соотношением 35.

При работе транзистора в квазистатическом режиме -с нагрузкой в выходной цепи (и на f, на которых не сказывается влияние реактивных элементов), принято расчитывать параметры транзистора с помощью нагрузочной прямой, которая описывается соотношением 22: Е2=U2 + I2Rн (прямые 1 и 2 на рис.8 при различных Rн). Из рисунка 8 видно, что нагрузочная прямая отсекает на осях отрезки: U2=Е2 при I2=0 и I2=Е2/Rн при U2=0. Зная параметры рабочей точки и амплитуду входного сигнала проводят расчет параметров усилительного каскада. Определяются амплитуды токов и напряжений (ф.23, 24.1); коэффициенты усиления по току (ф.24.2), по напряжению и по мощности (ф.25); мощности полезного сигнала на входе (ф.26) и выходе (ф.31); мощность, рассеиваемую на выходном электроде (ф.28); мощность, потребляемую от ИП2 (ф.30); максимально допустимую рассеиваемую мощность (ф.37), определяемую температурами переходов Тп и окружающей среды Тс и тепловым сопротивлением между переходами и окружающей средой Rпс; входное (ф.27) и выходное сопротивление; максимально допустимый выходной ток (ф.36) и КПД выходной цепи (29).

Работа БПТ в режиме больших импульсных сигналов (ключевой режим) характерна для ЦИС. В этом случае, он может находиться либо в закрытом состоянии (в режиме отсечки -точка Б на рис.10), либо в открытом (в режиме насыщения -точка В на рис.10) (табл.39). Качество работы электронного ключа (рис. 11) оценивается скоростью переключения, т.е. временем перехода из одного состояния в другое. На рис. 12 приведены осциллограммы входного и выходного токов при работе транзистора в импульсном режиме. Время включения транзистора состоит из времени задержки, требующегося на заряд барьерных емкостей эмиттерного и коллекторного переходов, а также времени нарастания тока, в течение которого происходит накопление избыточных зарядов: tвкл=tзд+tнр. Время выключения зависит от времени рассасывания избыточного заряда и времени спада импульса: tвыкл=tрас+tсп.

tзд – время задержки выходного импульса (от переднего фронта входного импульса до уровня 0,1·Ikm);

tнр – время нарастания переднего фронта (от уровня 0,1· Ikm до 0,9· Ikm);

tрас – время рассасывания заряда (от заднего фронта до момента 0,9· Ikm);

tсп – время спада выходного импульса (от 0,9· Ikm до уровня 0,1· Ikm).