- •Молекулярные основы наследственности: структура ДНК и гена

- •Молекулярная биология

- •Генетическая информация

- •Принципы передачи информации

- •За некоторым исключением ДНК служит генетическим материалом всех живых организмов. Благодаря структуре молекул

- •Генетическая информация, содержащаяся в генах, определяет признаки потомства, процессы дифференцировки и развития организмов.

- •Характеристика генетического материала

- •Экспрессия генетической информации – это часть информационного потока в клетках.

- •Центральная догма молекулярной биологии –

- •Центральная догма Молекулярной Генетики

- •Центральная догма

- •Матричные синтезы, разрешенные по центральной догме

- •Центральная догма

- •Запрещенные

- ••По матричному принципу синтезируются все

- •Второй принцип матричных синтезов – принцип усиления

- •Из-за принципа усиления изменения в молекуле ДНК реализуются на макроуровне

- •Генетический материал служит источником изменчивости организмов, обусловленной мутациями. Меняется химический состав ДНК –

- •Первые исследования генетического материала

- •Доказательство ведущей роли ДНК

- •Опыты по трансформации

- •Вирулентные штаммы Diplococcus pneumoniae обладают капсулой, которая

- •Гриффит показал, что когда мышам вводили смесь живых авирулентных бактерий, смешанных с убитых

- •Далее было показано, что этот процесс происходит и in vitro. Эвери, Маклеод и

- •Эйвери, Маклеод и Маккарти изолировали трансформирующий фактор путем центрифугирования, чтобы собрать клетки, а

- •Т-четный фаг, такой как T2 и T4, адсорбируется на клеточной стенке своего хозяина

- •Эксперимент Херши-Чейз

- •Hershey (Nobel 1969) и Chase

- •После заражения, встряхиванием отделяют меченые фаговые оболочки от бактерий и разделяют оба компонента

- •Прямые и непрямые доказательства значения ДНК у эукариот

- •У эукариот известно, что хромосомы содержат генетический материалl. Таким

- •Непрямое доказательство - мутагенез

- •Прямое доказательство – анализ рекомбинантных ДНК

- •РНК в качестве генетического материала некоторых вирусов

- •РНК сердцевины и белковая оболочка вируса табачной мозаики (TMV) и вируса мозаики подорожникa

- •Химия нуклеиновых кислот

- •Нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК) состоят из повторяющихся единиц

- •Азотистые основания могут быть пуринами или пиримидинами; каждому

- •Каждому атому углерода в сахаре пентозе присваивается номер со знаком (').

- •Связь двух

- •Нуклеотид - нуклеозидмонофосфат (NMP), с одной фосфатной

- •Молекула РНК содержит 100-100 000 нуклеотидов, ДНК

- •Химический состав оснований

- •Чаргафф использовап бумажную хроматографию для сбора данных по составу оснований в ДНК многих

- •Модель Уотсона-Крика

- •Две цепи имеют антипараллельный сахаро-фосфатный остов, соединенный ступенями азотистых пар оснований, число которых

- •Специфичность спаривания между соответствующими пуриновыми и пиримидиновыми основаниями обусловлена комплементарностью – химическим сродством,

- •Две цепи ДНК проходят в

- •Альтернативные формы ДНК

- •A-DNA немного более компактна чем

- •Структура РНК

- •В РНК пентозный сахар – рибоза и урацил (U) вместо тимина (T) образует

- •Водородные связи и анализ структуры нуклеиновых кислот

- •Двухцепочечная ДНК

- •Методы молекулярной гибридизации

- •Двуцепочечная ДНК транскрибирует с образованием одноцепочечного транскрипта РНК, комплементарного одной из двух цепей

- •Кинетика реассоциации и повторяющаяся ДНК

- •Денатурированные, одноцепочечные фрагменты ДНК могут реассоциировать в комплементарные двойные цепи. Кривая концентрации

- •Геном фага Т4 больше генома MS2, геном E. coli больше генома Т4 При

- •Электрофорез нуклеиновых кислот

- •Репликация и синтез ДНК

- ••Универсальный биологический процесс передачи генетической информации в поколениях клеток и организмов, благодаря созданию

- •Место репликации в клеточном цикле

- •Способ репликации ДНК

- •ДНК синтезируется раскручиванием спирали, а затем повторением каждой цепи с помощью правила спаривания

- •Эксперимент Мезелсона-Сталя

- •Ожидаемые результаты

- •Полуконсервативная репликация у эукариот

- •Точки начала репликации, репликационные вилки и единицы репликации

- •Двунаправленная репликация хромосомы E. coli стартует в фиксированной точке начала репликации (oriC).

- •Синтез ДНК у микроорганизмов

- •ДНК-полимераза I

- •Энергия для реакции получается при энерговыделяющем гидролизе dNTP, освобождающим неорганический пирофосфат.

- •Элонгация ДНК.

- •ДНК-полимеразы II и III

- •Эти ДНК полимеразы не могут инициировать синтез ДНК, но могут удлинять существующую цепь

- •ДНК-полимеразы – ферменты с 3’-5’-экзонуклеазной активностью, позволяющей достраивать нуклеотиды в одном направлении, а

- •Активная форма ДНК-полимеразы III называется холоферментом, это димер из 10 различных полипептидных субъединиц.

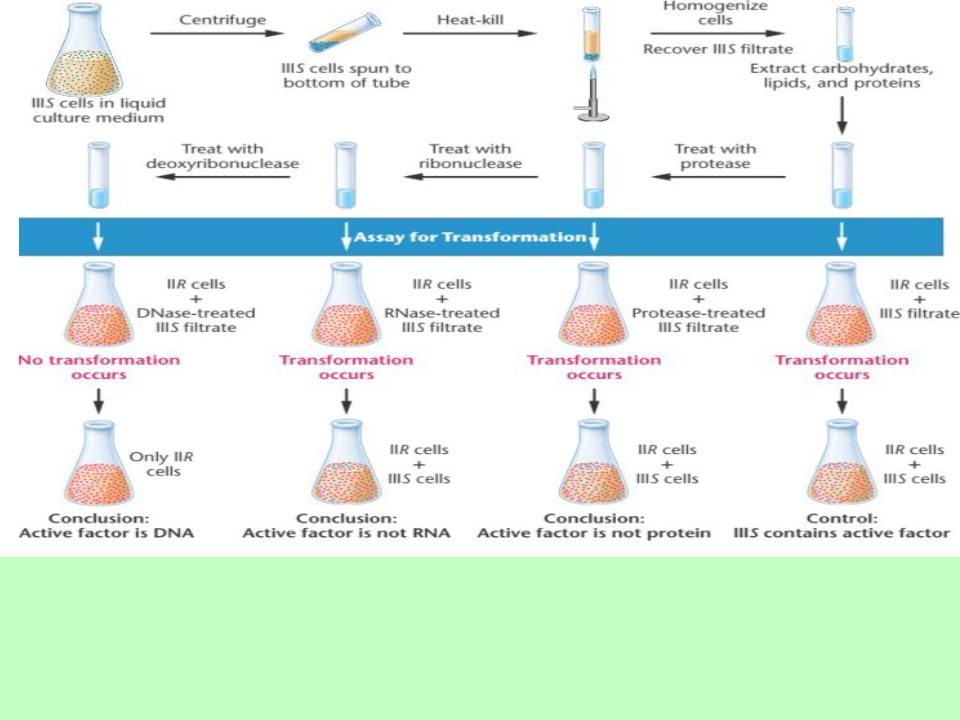

Опыты по трансформации

В 1927г. Ф. Гриффит проводил опыты со штаммами возбудителей стрептококковой пневмонии – вирулентными (вызывали заболевание) и невирулентными. Первые имели полисахаридную капсулу, вторые – нет

(разрушались иммунными клетками).

Убитые нагревом вирулентеые клетки не вызывают болезни, Смесь живых невирулентных и убитых вирулентных клеток неожиданно вызвала заболевание у мышей, в их крови обнаружили живые вирулентные клетки, идентичные убитым клеткам. Невирулентные клетки не мутировали (контрольные мыши не заболевали), но живые невирулентные и убитые вирулентные взаимодействовали между собой.

Превращение невирулентных клеток в вирулентные с помощью убитых клеток – трансформация. Ф. Гриффит считал, что трансформирующим фактором служит часть капсулы.

Вирулентные штаммы Diplococcus pneumoniae обладают капсулой, которая

делает их устойчивыми к иммунной системе животного-хозяина, вызывая фатальную пневмонию. Вирулентный штамм формирует гладкие (S) колонии в культуре, и его можно отличить от авирулентного,

формирующего шероховатые (R) колонии.

Гриффит показал, что когда мышам вводили смесь живых авирулентных бактерий, смешанных с убитых нагреванием вирулентными клетками, у мышей развилась пневмония, и они умерли, причем живые вирулентные

бактерии были обнаружены в крови.

Авирулентные бактерии были преобразованы в вирулентные.

Почему Гриффит не восстановил авирулентные бактерии из мертвых мышей?

Авирулентные бактерии были уничтожены фагоцитарными клетками

иммунной системы хозяина. Тем не менее, небольшой процент был трансформирован; они размножились и в конце концов убили хозяина.

Далее было показано, что этот процесс происходит и in vitro. Эвери, Маклеод и Маккарти доказали, что трансформирующим фактором является ДНК. Это было показано в опыте с использованием трех ферментов – протеазы, рибонуклеазы и дезоксирибонуклеазы, разрушающих соответственно белки, РНК и ДНК, причем только в последнем случае трансформирующая активность исчезала. Трансформирующий фактор взаимодействует с невирулентными клетками, включая ряд метаболических реакций, приводящих к синтезу полисахарида капсулы.

Эйвери, Маклеод и Маккарти изолировали трансформирующий фактор путем центрифугирования, чтобы собрать клетки, а затем убить их нагревом и извлечь макромолекулы.

Этот фильтрат способен к трансформации.

Инактивация или удаление полисахаридов, белков и РНК - фильтрат способен к трансформации. Добавление ДНКазы (фермента, расщепляющего ДНК) к фильтрату прекращает его трансформирующую активность, доказывая, что "активный фактор» - это ДНК.

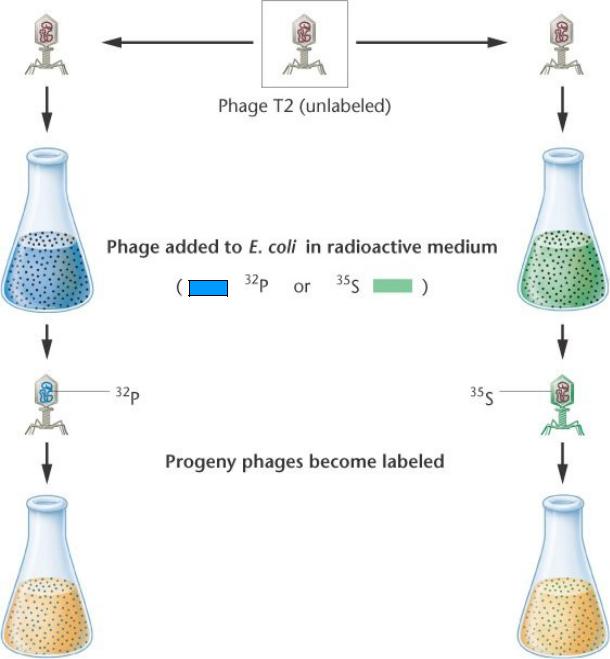

Т-четный фаг, такой как T2 и T4, адсорбируется на клеточной стенке своего хозяина и внедряет свой генетический материал в клетку. Этот материал

направляет воспроизводство большого количества фагов, в конечном итоге лизируя хозяйскую клетку и выпуская свое потомство в литическом цикле.

Эксперимент Херши-Чейз

Другие доказательства роли ДНК как переносчика

генетической информации – при исследовании бактериофага Т2, инфицирующего E. coli.

Было известно, что фаги Т2 состоят наполовину из белков, наполовину из ДНК. В эксперименте А. Херши и М. Чейз метили белки радиоактивной серой, ДНК – радиоактивным фосфором, поскольку белки не содержат фосфора и ДНК серы. Оказалось, что при лизисе инфицированных меченым фагом бактерий освобождалось потомство, меченное фосфором, т.е. белковая оболочка фага остается снаружи бактериальной клетки-хозяина, а для образования вирусных частиц важна только вирусная ДНК

– генетический материал фага Т2.

Hershey (Nobel 1969) и Chase

использовали радиоизотопы для мечения T2 фагов.

Нуклеотиды содержат

фосфор (P), поэтому 32P метит DNA в

головке фага.

Некоторые

аминокислоты

содержат серу (S),

поэтому 35S метит белковую оболочку.

Различно меченные фаги использовали для заражения немеченных бактерий.

После заражения, встряхиванием отделяют меченые фаговые оболочки от бактерий и разделяют оба компонента центрифугированием.

35S-меченный белок оставался вне клетки в составе фаговой оболочки («тени"). 32P-меченная ДНК была обнаружена в клетках, которые в конечном итоге лизируются, продуцируя потомство 32P-меченных фагов.

Прямые и непрямые доказательства значения ДНК у эукариот

В 50х гг эксперименты с ДНК – только на прокариотах, но предполагалось универсальность генетического материала для всех организмов

Непрямое доказательство – распределение ДНК

Предполагалась корреляция между плоидностью клеток (n, 2n ) и количеством молекул-носителей генетического материала. Действительно, в диплоидных клетках по сравнению с гаплоидными примерно вдвое больше ДНК, для белков такой корреляции нет