2. Диалог и монолог

Диалог – это разговор двух или нескольких лиц, форма речи, состоящая из обмена репликами. Основной единицей диалога является диалогическое единство – смысловое (тематическое) объединение нескольких реплик, представляющее собой обмен мнениями, высказываниями, каждое последующее из которых зависит от предыдущего.

Обратите внимание на последовательную связь реплик, образующих диалогическое единство в следующем примере, где вопросно-ответная форма предполагает логическое следование от одной темы, затрагиваемой в диалоге, к другой. (Отрывок из книги «Домашняя лаборатория»):

Мысль об оборудовании домашней химической лаборатории Род и постарался высказать самым решительным образом.

— Только этого нам в квартире не хватало,— строго сказала мама. После небольшой паузы пояснила: — Химия — это вонючие газы, взрывы, пожары и ядохимикаты.

Рут, младшая сестренка, смекнув, что «химия» — вещь интересная, радостно захлопала в ладоши.

Папа, как всегда, занял нейтральную позицию и уткнулся в газету. Правда, через минуту он выглянул из-за листа и изрек;

— Твое предложение, Род, надо хорошенько продумать и обсудить.

Рода поддержал Пал, студент химико-биологического факультета педагогического университета:

— Настоящую химическую лабораторию оборудовать дома довольно сложно. Для этого необходимы отдельная комната, сложное оборудование, посуда, химические реактивы и многое другое. Однако устроить небольшой уголок юного химика несложно.

— Если мама разрешит,— продолжал Пал,— мы сделаем рабочее место на балконе. На стене повесим старый кухонный шкафчик для реактивов и посуды. Вместо химического стола можно поставить тумбочку.

В этом примере мы можем выделить несколько диалогических единиц, объединенных общей темой. Диалогическое единство обеспечивается связью различного рода реплик (формулы речевого этикета, вопрос – ответ, добавление, повествование, распространение, согласие – несогласие).

Выделяются три основные типа взаимодействия участников диалога: зависимость, сотрудничество и равенство. Покажем это на примерах.

Первый пример– диалог учителя и ученика во время проверки домашнего задания:

Учитель вызывает ученика (как выясняется потом, невыучившего урок) к доске:

- Коля, иди к доске, запиши уравнения реакций, характеризующие свойства серной кислоты.

- Я сегодня не выучил уроки.

- Когда уже ты, Сидоров, возьмешься за ум? Садись два!

Второй пример–разговор двух педагогов – пример диалога по типу сотрудничества (оба учителя обеспокоены слабыми результатами в учебе ученика Сидорова и стремятся разрешить проблему совместными усилиями):

- Сидоров сегодня опять отказался отвечать у доски. Как заставить его учиться нормально?

- Можно поговорить с его родителями.

- А, мне кажется, надо его заинтересовать небольшим творческим проектом. Потом после завершения проекта похвалить при всех и настроить на дальнейшую учебу в нужном русле.

Третий пример диалога представляет диалог-равенство, когда участники диалога ведут беседу, не направленную на достижение какого-то конкретного результата (как, например, в предыдущем диалоге):

- Какие опыты лучше всего использовать при изучении скорости химической реакции?

- Здесь можно показать, какие факторы влияют на скорость.

- Да, но у меня нет всех реактивов, которые рекомендованы в методической литературе.

- Часто рекомендации методистов довольно трудно реализовать на практике, я в этом случае пользуюсь собственными разработками с использованием доступных реактивов.

Диалог рассматривается как первичная, естественная форма речевой коммуникации, поэтому как форма речи он получил свое наибольшее распространение в сфере разговорной речи, однако диалог представлен также в школьной, научной, публицистической, художественной и официально-деловой речи.

В диалогической речи наиболее ярко проявляется так называемый универсальный принцип экономии средств словесного выражения. Это значит, что участники диалога в конкретной ситуации используют минимум словесных, или вербальных, средств, восполняя не выражаемую словесно информацию за счет невербальных средств общения – интонации, мимики, телодвижений, жестов. Однако для развития речи учащихся в школе следует все же учителю использовать полные предложения, а от учеников требовать по возможности полные ответы на поставленные вопросы.

Основными формами диалога в школе являются различного вида беседы.

Монолог можно определить как развернутое высказывание одного лица.

Монолог характеризуется относительной протяженностью (он может содержать различные по объему части текста, состоящие из структурно и по смыслу связанных высказываний) и разнообразием словарного состава. Темы монолога разнообразны и могут свободно меняться в ходе его развертывания.

Различают два основных типа монолога. Во-первых, монологическая речь представляет собой процесс целенаправленного сообщения, сознательного обращения к слушателю и характерна, прежде всего, для устной формы книжной речи: устная научная речь (например, учебная лекция или доклад), судебная речь и устная публичная речь. Наиболее полное развитие монолог получил в художественной речи.

Во-вторых, монолог – это речь наедине с самим собой, т. е. монолог может быть не направлен непосредственному слушателю (это так называемый «внутренний монолог») и соответственно не рассчитан на ответную реакцию собеседника.

Монолог может быть как неподготовленным, спонтанным, что характерно, прежде всего, для сферы разговорной речи, так и подготовленным, заранее продуманным.

По цели высказывания монологическую речь делят на три основные типа: информационная, убеждающая и побуждающая.

Информационная речь служит для передачи знаний. В этом случае говорящий должен, прежде всего, учитывать как интеллектуальные способности восприятия информации слушателями, так и познавательные возможности.

К разновидностям информационной речи относят объяснение учителя, лекции, сообщения, доклады.

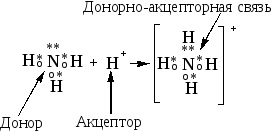

Приведем пример информационной речи учителя при изучении темы «Аммиак». Учитель: И водный раствор аммиака, и соли аммония содержат сложный ион - катион аммония NН4+, играющий роль катиона металла. Он получается вследствие того, что атом азота, имея свободную (неподеленную) электронную пару, может образовывать еще одну дополнительную ковалентную связь с катионом водорода, переходящего к аммиаку от молекул кислот или воды. Такая связь называется донорно-акцепторной связи.

Запишите схему образования донорно-акцепторной связи на примере иона аммония (слайд):

Убеждающая речь обращена, прежде всего, к эмоциям слушателя. В этом случае говорящий должен учитывать его восприимчивость. В качестве примера приведу вступительное слово учителя при изучении темы «Аммиак».

Учитель:Ребята, вы, вероятно, знаете, что стратегические запасы продовольствия государства на случай чрезвычайных ситуаций хранятся на огромных складах-холодильниках. В качестве хладагента там применяется аммиак. Аммиак – важнейшее соединение азота, имеющее широкое практическое применение и в других отраслях производства, в медицине и даже в быту. Поэтому знать свойства этого вещества, уметь применять его на практике должен каждый грамотный человек. Запишите тему урока: "Аммиак. Соли аммония".

Побуждающая речь направлена на то, чтобы побудить слушателей к различного рода действиям. В школе этот вид речи имеет особое значение, так как педагоги практически на всех этапах учебно-воспитательного процесса побуждают учащихся к определенным действиям.

В качестве примера привожу фразы учителя при подведении итогов объяснения и закрепления знаний на уроке.

Учитель: -Запишите формулы следующих веществ: сульфат аммония, фосфат аммония, гидрофосфат аммония, дигидрофосфат аммония.

- Запишите уравнения реакций следующих превращений: Азот → аммиак → монооксид азота → диоксид азота → азотная кислота → нитрат аммония.

Монолог учителя на уроке – это форма речи, всегда стремящаяся к диалогу, в связи с этим любой монолог может иметь средства его диалогизации, например обращения, риторические вопросы, вопросно-ответную форму речи, т. е. все то, что может повысить коммуникативную активность учащихся, вызвать их ответную реакцию, активизировать мышление и внимание.

Рассмотрим особенности построения монологической речи учителя химии при объяснении нового материала на конкретном примере (предполагаемые ответы учащихся даны в скобках, подчеркнуты).

Учитель: Прежде всего, изучим строение молекулы аммиака NH3, которая состоит из атомов азота и водорода.

Еще раз рассмотрите схемы строения атома и молекулы азота (в тетради зарисовали на прошлом уроке).

- Какое число электронов содержится на внешнем энергетическом уровне атома азота? (Пять).

- Назовите число валентных электронов, принимающих участие в образовании химической связи в молекуле азота. (Три электрона).

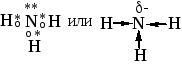

Рассмотрим электронное строение молекулы аммиака (слайд).

Запишите схему в тетради:

- Каков вид химической связи в молекуле аммиака? (Ковалентная полярная связь).

- К какому атому в молекуле аммиака будет смещена электронная плотность и почему? (Три общие электронные пары смещены в сторону более электроотрицательного атома азота, в результате смещения электронных пар возникает полярная ковалентная связь).

Таким образом, монолог и диалог рассматриваются как две основные разновидности речи, различающиеся по количеству участников акта общения. Диалог как способ обмена мыслями между коммуникантами в виде реплик является первичной, естественной формой речи в отличие от монолога, представляющего собой развернутое высказывание одного лица. Диалогическая и монологическая речь могут существовать как в письменной, так и в устной форме, однако в основе письменной речи всегда лежит монологическая, а в основе устной – диалогическая.