- •Министерство здравоохранения украины

- •Тема 3.1. Исследование биосинтеза и катаболизма пуриновых нуклеоти- 15

- •Тема 3.2. Исследование метаболизма пиримидиновых нуклеотидов.

- •Тема 3.3. Исследование репликации днк и транскрипции рнк. Анализ

- •Тема 3.4. Биосинтез белка в рибосомах. Исследование процессов инициа-

- •Тема 3.5. Исследование молекулярно-клеточных механизмов действия гор-

- •Тема 3.11. Исследование химического состава и кислотно-щелочного

- •Тема 3.12. Исследование свертывающей, противосветывающей и фибри-

- •Тема 3.13. Исследование химического состава эритроцитов. Нормальные

- •Тема 3.14. Биохимия печени. Микросомальное окисление, цитохромы

- •Тема 3.15. Исследование типов биологического окисления. Антиокси-

- •Тема 3.16. Исследование нормальных и патологических компонентов

- •Тема 3.17. Биохимия нервной и соединительной тканей (Турсунова ю.Д.) 124

- •Содержательный модуль «основы молекулярной биологии»

- •Тема для самостоятельного изучения роль химических элементов в функционировании организма

- •Содержание обучения

- •Основные теоретические вопросы, позволяющие выполнить целевые виды деятельности:

- •Основные термины и их значение.

- •Задания для проверки достижения конкретных целей обучения.

- •Обмен железа

- •Обмен меди

- •Граф логической структуры

- •Тема 3.1. Исследование биосинтеза и катаболизма пуриновых нуклеотидов. Определение конечных продуктов их обмена

- •Основные теоретические вопросы, позволяющие выполнить целевые виды деятельности:

- •Обязательная литература.

- •Инструкция к практическому занятию Количественное определение мочевой кислоты в моче

- •Граф логической структуры

- •Тема 3.2. Исследование метаболизма пиримидиновых нуклеотидов. Исследование состава нуклеиновых кислот

- •Основные теоретические вопросы, позволяющие выполнить целевые виды деятельности:

- •Обязательная литература.

- •Инструкция к практическому занятию Гидролиз нуклеопротеинов. Качественные реакции на составные части нуклеопротеинов

- •Граф логической структуры

- •Тема 3.3. Исследование репликации днк и транскрипции рнк. Анализ механизмов мутаций и репарации днк

- •Основные теоретические вопросы, позволяющие выполнить целевые виды деятельности:

- •Обязательная литература.

- •Тема 3.4. Биосинтез белка в рибосомах. Исследование процессов инициации, элонгации и терминации в синтезе полипептидной цепи. Ингибиторное действие антибиотиков

- •Обязательная литература.

- •Граф логической структуры

- •Задания для самопроверки и самокоррекции содержательного модуля «Основы молекулярной биологии»

- •Содержательный модуль «молекулярные механизмы действия гормонов на клетки-мишени и биохимия гормональной регуляции

- •Тема 3.5. Исследование молекулярно-клеточных механизмов действия гормонов на клетки-мишени. Гормоны гипофиза и гипоталамуса

- •Основные теоретические вопросы, позволяющие выполнить целевые виды деятельности:

- •Обязательная литература

- •Тема 3.6. Исследование действия гормонов поджелудочной и желудочно-кишечного тракта. Механизм нарушения обмена веществ при сахарном диабете

- •Содержание обучения

- •Основные теоретические вопросы, позволяющие выполнить целевые виды деятельности:

- •Обязательная литература

- •Граф логической структуры

- •Тема 3.7. Гормональная регуляция уровня глюкозы. Построение сахарных кривых. Гормоны надпочечников

- •Основные теоретические вопросы, позволяющие выполнить целевые виды деятельности:

- •Инструкция к практическому занятию Пероральный тест на толерантность к глюкозе (сахарная нагрузка)

- •Граф логической структуры

- •Граф логической структуры

- •Тема 3.8. Гормональная регуляция обмена кальция. Исследование содержания йода в щитовидной железе. Физиологически активные эйкозаноиды

- •Основные теоретические вопросы, позволяющие выполнить целевые виды деятельности:

- •Инструкция к практическому занятию Работа №1 «Исследование состава сыворотки крови в разные сроки после приема пищи »

- •I. Межорганный метаболизм в состоянии после приема пиши ( см. Рис.1)

- •II. Межорганный метаболизм спустя 12 часов после приема пиши

- •III. Межорганный метаболизм спустя 3 дня после приема пиши

- •IV . Межорганный метаболизм спустя 1-5 недель голодания

- •Тема 3.10. Взаимосвязь всех видов обмена веществ

- •Приложение 1 Граф логической структуры

- •Задания для самопроверки и самокоррекции содержательного модуля «Молекулярные механизмы действия гормонов на клетки-мишени и биохимия гормональной регуляции»

- •Содержательный модуль «биохимия и патобиохимия крови»

- •Тема 3.11. Исследование химического состава и кислотно-щелочного состояния крови. Определение остаточного азота крови

- •Основные теоретические вопросы, позволяющие выполнить целевые виды деятельности:

- •Инструкция к практическому занятию Определение остаточного азота крови гипобромидным методом

- •Тема 3.12. Исследование свертывающей, противосвертывающей и фибринолитической систем крови

- •Кальций крови

- •Функции

- •Тема 3.13. Исследование химического состава эритроцитов и обмена гемоглобина

- •Основные теоретические вопросы, позволяющие выполнить целевые виды деятельности:

- •Инструкция к практическому занятию Колориметрическое определение билирубина в сыворотке крови по Ван ден Бергу и Мюллеру

- •Задания для самопроверки и самокоррекции содержательного модуля «Биохимия и патобиохимия крови»

- •Содержательный модуль «биохимия тканей и органов»

- •Тема 3.14. Биохимия печени. Микросомальное окисление. Цитохромы р-450

- •Содержание обучения

- •Основные теоретические вопросы, позволяющие выполнить целевые виды деятельности:

- •Дополнительная литература

- •Краткие методические рекомендации к проведению занятия

- •Биосинтиез веществ на экспорт, роль печени в пигментномобмене

- •Тема 3.15. Исследование типов биологического окисления. Антиоксидантная функция жирорастворимых витаминов

- •Основные теоретические вопросы, позволяющие выполнить целевые виды деятельности:

- •Найти материал для освоения этих вопросов можно в одном из следующих источников. Обязательная литература.

- •1. Губський ю.Г. Біологічна хімія. - Київ-Тернопіль.: Укрмедкнига, 2000. - с. 411-417.

- •Приложение 2

- •2.Биологическая роль витамина е

- •3. Биологическая роль витамина д

- •25-Гидроксилаза р-450

- •4. Биологическая роль витамина а

- •Ретиноевая кислота а- соон

- •Родопсин (интегральный белок мембраны диска)

- •Тема 3.16. Исследование нормальных и патологических компонентов мочи

- •Содержание обучения

- •Основные теоретические вопросы, позволяющие выполнить целевые виды деятельности:

- •Дополнительная литература

- •Краткие методические рекомендации к проведению занятия

- •4.2. Проба Фелинга.

- •4.3. Проба Ниландера.

- •Приложение 2 Задания для самостоятельной работы

- •Тема 3.17. Биохимия нервной и соединительной тканей

- •Основные теоретические вопросы, позволяющие выполнить целевые виды деятельности:

- •Граф логической структуры

- •Приложение 3 Задания для самостоятельной работы соединительная ткань

- •Нервная ткань

- •Основные энергозависимые процессы, лежащие в основе специфических функций нервной ткани

- •Задания для самопроверки и самоконтроля содержательного модуля «Биохимия тканей и органов»

- •Перечень основных теоретических вопросов для итогового контроля модуля III«молекулярная биология. Биохимия межклеточных коммуникаций. Биохимия тканей и физиологических функций»

Основные энергозависимые процессы, лежащие в основе специфических функций нервной ткани

|

Функции |

Биохимические реакции |

|

Проведение нервных импульсов с последующим восстановлением ионной асимметрии |

K,Na-АТФазная реакция |

|

Поддержание определенной пространствен-ной ориентации и конформации структур-ных единиц нейрона |

Фосфорилирование специфических белков нейрофиламентов и другие реакции |

|

Образование синаптических структур, функционирование синапсов |

Синтез специфических белков, липо- и гликопротеидных комплексов; синтез и метаболизм нейромедиаторов; транспорт, высвобождение и обратный захват нейроме-диаторов |

|

Хранение и переработка информации (нейрологическая память) |

Синтез специфических белков, нейропепти-дов, нуклеиновых кислот, липо- и гликопротеидных комплексов |

|

Трансмембранный перенос субстратов, нейромедиаторов |

Реакции, катализируемые АТФазными системами, транслоказные реакции |

|

Аксональный и ретроградный ток |

Фосфорилирование специфических белков (тубулина и других) |

Задание № 9

Какой витамин назначают для комплексного лечения нарушения нервной деятельности (деменция) с одновременным поражением кожи (дерматит) и желудочно-кишечного тракта (диарея)? Какие у него коферментные формы?

Задание № 10

Известно, что при дефиците тиамина в организме человека имеют место нарушения со стороны нервной системы: утрата рефлексов, повышенная возбудимость, помутнение сознания. Почему недостаток тиамина негативно сказывается на работе мозга?

Тема для самостоятельного изучения

БИОХИМИЯ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ

Актуальность темы

Сердечно-сосудистая патология прогрессирует у населения развитых индустриальных стран в ХХІ веке. Существование людей в условиях постоянного действия стрессовых факторов привела к росту инфарктов, гипертонии миокарда, миокардиопатии. Поэтому перед кардиологией, фармакологией и фармацевтикой стоят актуальные задачи диагностики и лечения этой группы больных.

Проблемы заболевания опорно-двигательного аппарата также занимают существенное место в лечебной практике.

Решение этих проблем невозможно без знания морфологических и биохимических особенностей мышечной ткани, которая в значительной степени страдает при этих заболеваниях.

Общая цель изучения темы:

Изучить особенности метаболизма миокарда и поперечно-полосатой мышцы с целью использования этих знаний на клинических кафедрах для диагностики и коррекции нарушенного метаболизма при сердечно-сосудистых заболеваниях и болезнях опорно-двигательного аппарата.

Конкретные цели:

Изучить молекулярный механизм укорочения мышц.

Изучить энергетические источники мышечного сокращения

Изучить трансформацию нервного импульса в механическую энергию.

Исходный уровень:

Цель: Уметь соединить знания о гистоструктуре мышечной ткани с ее функцией.

Задания для самопроверки и самокоррекции исходного уровня:

Задание 1 К каждому вопросу (список 1-5) подберите один верный ответ (список a-д):

1. Трофический аппарат мышечного волокна.

2. Опорный аппарат мышечного волокна

3. Иннервационный аппарат мышечного волокна.

4. Сократительный аппарат мышечного волокна.

5. Специфический мембранный аппарат мышечного волокна.

а) система миофибрилл;

б) ядро, саркоплазма с органеллами (митохондрии, комплекс Гольджи, эндоплазматическая сеть) и включения (миоглобин, гликоген);

в) Т-трубочки и система конечных цистерн саркоплазматического ретикулума;

г) сарколемма, каналы Т-системы, тело- и мезофрагмы;

д) моторные бляшки, мышечные веретена.

Задание 2.К каждому вопросу (список 1-5) подберите один верный ответ (список А-Д):

1. А-диск (полоса)

2. Z–полоска (телофрагма)

3. I–диск (полоса)

4. М-линия (мезофрагма)

5. Н – полоска.

А) участок миофибриллы с толстыми и тонкими филаментами, обладающий двойным лучепреломлением;

Б) участок миофибриллы, содержащий активные филаменты, находящиеся по обеим сторонам А-диска;

В) участок саркомера, включающий только миозиновые филаменты;

Г) линия в изотропном диске, разделяющая его пополам, и состоящая из активных филаментов;

Д) линия миофибриллы, делящая саркомер пополам.

Правильность решения проверте, сопоставив их с эталонами ответов.

Эталоны ответов к решению заданий для самопроверки и самоконтроля исходного уровня:

1 –б 1-А

2-г 2-Г

3-д 3- Б

4-а 4 - Д

5-а 5 -В

Информацию для восполнения исходных знаний-умений можно найти в следующей литературе:

Гистология и эмбриология

Содержание обучения:

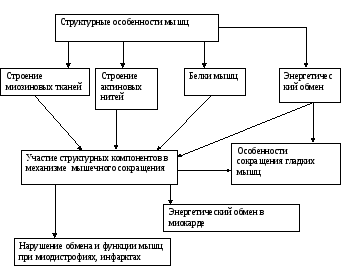

Содержание обучения должно обеспечивать достижение целей обучения, чему способствет граф логической структуры изучаемой темы (приложение 1)

Основные теоретические вопросы, позволяющие выполнить целевые виды деятельности:

- строение миозиновых нитей

- строение актиновых нитей

- белки мышц

- механизм сокращения поперечно-полосатых мышц

- сокращение гладких мышц

- источники энергии для мышечной работы

- особенности обмена сердечной мышцы

- азотистый обмен в мышцах

- нарушение обмена при мышечных дистрофиях

Найти материал для освоения этих вопросов можно в одном из следующих источников:

Литература

Биологическая химия. Николаев А.Я., М. 1998. Мед инф. агенство. с. 448-461

Губський Ю.Г. Біологічна хімія.-Киїі-Тернопіль.Укрмедкнига, 2000-с. 468-479.

Березов Т.Т., Коровин Б.Ф. Биологическая химия.- М.: Медицина, 1998.-с. 645-660

После изучения вышеперечисленных вопросов для самопроверки усвоения материала по изучаемой теме Вам предлагается решить следующие целевые обучающие задачи. Правильность решения задач можно проверить, сопоставив их с эталонами ответов.

Целевые обучающие задания

Назовите пути непрерывного ресинтеза АТФ в процессе мышечной деятельности.

Охарактеризуйте перенос энергии и митохондрий в цитоплазму мышечной клетки.

Осветите пути использования энергии работающей мышцей с учетом интенсивности нагрузки.

Осветите особенности энергетического обмена в сердечной мышце.

Осветите последовательностьэлементарных актов лежащих в основе мышечного сокращения.

Осветите механизм мышечного расслабления.

Эталоны ответов к решению целевых обучающих заданий:

І.

Для любой ткани, в том числе и мышечной, известно два фундаментальных биохимических процесса, в ходе которых регенерируются богатые энергией фосфорные соединения. Один из этих процессов - гликолиз, другой – тканевое дыхание. Наиболее важным и эффективным из них является тканевое дыхание.

Ресинтез АТФ в процес се мышечной деятельности обеспечивается трансфосфорилированием АДФ с креатин фосфатом.

Некоторое количество АТФ может ресинтезироваться в ходе аденилаткиназной (миокиназной) реакции:

2АДФ ↔АТФ + АМФ

↑

Аденилаткиназа

ІІ.

Синтезированный в матриксе митохондрий АТФ переносится через внутреннюю мембрану с участием специфической АТФ-АДФ- транслоказы на активный центр митохондриального изофермента креатинкиназы, который расположен на внешней стороне внутренней мембраны; в межмембранном пространстве (в присутствии ионов магния) при наличии в среде креатина образуется равновестный ферментсубстратный комплекс креатин-креатинкиназа –АТФ – Мg2+, который затем распадается с образованием креатинфосфата и АДФ - Мg2+. Креатинфосфат диффундирует в цитоплазму, где используется в миофибриллярной креатинкиназной реакции для рефосфорилирования АДФ образовавшегося при сокращении. Высказывается предположение, что не только в сердечной мышце, но и в скелетной мускулатуре имеет место подобный путь транспорта энергии из митохондрий в миофибриллы.

ІІІ.

При работе умеренной интенсивности мышца может покрывать свои энергетические затраты за счет аэробного метаболизма. Однако при больших нагрузках когда возможность снабжения кислородом отстает от потребности в нем, мышца вынуждена использовать гликолитический путь снабжения энергией. При интенсивной мышечной работе скорость расщепления гликолиза или глюкозы с образованием молочной кислоты увеличивается в сотни раз. В печени молочная кислота ресинтезируется в глюкозу, гликоген (гликонеогенез). При работе более длительной, а следовательно, и менее интенсивной, все большее значение приобретает аэробный путь ресинтеза АТФ.

ІУ.

Содержание АТФ и креатинфосфата в сердечной мышце ниже, чем в скелетной мускулатуре, а расход АТФ велик, потому ре синтез АТФ в миокарде должен проходить намного интенсивнее, чем в скелетной мускулатуре.

Для сердечной мышцы теплокровных животных и человека основным путем образования богатых энергией фосфорных соединений является путь окислительного фосфорилирования, связанных с поглощением кислорода. Гликолиз в сердце человека практического значения не имеет.

Характерной особенностью обмена сердечной мышцы, по сравнению со скелетной мускулатурой, является также то, что аэробное окисление веществ не углеродной природы для работы сердечной мышцы имеет большее значение, чем при сокращении скелетной мышцы.

В сердечной мышце только 30-35% кислорода расходуется на окисление углеродов и продуктов их превращения. Главным субстратом дыхания в сердечной мышце являются жирные кислоты. Окисление неуглеродных веществ обеспечивает около 65-70% потребности миокарда энергии. Из свободных жирных кислот из сердечной мышцы особенно легко подвергается окислению олеиновая кислота.

У.

1. Мышечное сокращение осуществляется путем скольжения тонких нитей саркомера вдоль толстых нитей, так что уменьшается расстояние между пластинками (они сближаются и происходит укорочение всей миофибриллы, а, следовательно, и всей мышечной клетки (мышечного волокна).

2. В продвижении активных нитей вдоль миозиновых важную роль играют временно замыкающиеся между нитями конкретные мостики, которые являются головками миозиновых молекул.

3. Когда мышца находится в состоянии покоя, головки миозина содержат АТФ. После поступления в мышцу первого нервного импульса по саркоплазматической сети проходит волна возбуждения, Са2+освобождается и в это время срабатывает мостиковый механизм, миозиновая головка присоединяется к соответствующему центру активной нити (нити ф-актина) под углом 90˚. Это происходит за счет энергии АТФ. Затем наступает спонтанный поворот головки на 45˚ развивается натяжение и происходитcспонтанный поворот головки на 45˚ развивается натяжение и происходит продвижение активной нити. В дальнейшем в результате присоединения новой порции АТФ к полученному мостику наблюдается диссоциация актомиозина, т.е. разъединение миозиновых активных нитей и одновременно начинается новый акт зарядки свободного миозина путем взаимодействия его с АТФ в присутствии ионов Мğ. Повидимому , чем больше число мостиков прикреплено в данный момент к активным нитям, тем больше сила мышечного сокращения.

УІ.

Расслабление мышцы (возврат к исходной длине, т.е. в состояние покоя) происходит благодаря такому же скольжению нитей саркомера относительно друг друга, но в обратном направлении.

Если возбуждение прекращается, содержание ионов калия в саркоплазме снижается («калиевый насос»), т.к. циклы прикрепления – освобождения прекращаются, и головки миозиновых нитей перестают прикрепляться к активным нитям. При этом в присутствии АТФ мышца расслабляется и ее длина достигает исходной.

Тесты для проверки достижения конкретных знаний

1. Миокард получает основную энергию за счет процессов:

А. Аэробного гликолиза

В. Окисления аминокислот

С. Субстратного фосфорилирования

*Д. Окисления ВЖК

Е. Окисления кетоновых тел

В начальных этапах мышечного сокращения ресинтез происходит в реакциях:

А. Аденилаткиназной реакции

В. Субстратного фосфорилирования

*С. Трансфосфорилирования с креатинфосфатом

Д. ПФЦ

Е. Гликолиза

Для синтеза креатинфосфата в мышцах необходима аминокислота:

А. Аланин

В. Тирозин

С. Лейцин

*Д. Метионин

Е. Цистеин

Для мышечного сокращения необходимы ионы

А. Zn

В.Mn

С. Fe

Д. Со

Е. Са

В мышцах образуется конечный продукт азотистого обмена:

А. Мочевина

В. Аммиак

С. Мочевая кислота

Д. Креатин

*Е. Креатин

При инфаркте миокарда в крови повышается активность:

*А. ЛДГ-1

В. ЛДГ-5

С. Креатинкиназы ВВ

Д. Аланинаминотрансферазы

Е. Пируватдекарбоксилазы

Какой белок специфичен для мышечной ткани:

А. Альбумин

В. Глобулин

*С. Актин

Д. Протамин

Е. Гликопротеин

Пострадавшим в очаге радиационного поражения необходимо для защиты мышечной ткани увеличить дозу:

А. Витамина Д

В. Витамина Н

С. Витамина В2

*Д. Витамина Е

Е. Витамина В6

Приложение 1

Граф логической структуры