- •8. Методы обеспечения электромагнитной совместимости

- •8.1. Постановка задач

- •8.2. Методы обеспечения эмс рельсовых цепей

- •22.4. Методы снижения влияния цепей тягового тока на рельсовые цепи

- •8.5. Методы защиты электронных устройств от воздействий статического электричества

- •22.6. Методы снижения эмиссии помех

8.5. Методы защиты электронных устройств от воздействий статического электричества

Причины и обстоятельства возникновения электрических зарядов.

Имеется несколько причин возникновения электрических зарядов:

— нарушение контакта между отдельными частями объекта, каждая из которых отличается различным электрическим зарядом;

— трение (вследствие трибоэлектрического эффекта);

— деформация материала (вследствие электроэластического эффекта);

— разрыв полимерной пленки и подложки.

В природе электрические заряды образуются в облаках пыли, туманна, пара. Электрические заряды могут возникать и на теле человека.

Процесс возникновения и накопления электрических зарядов в ди-электрике или изолированном металле называют статистической электризацией.

Статистический заряд создает электрическое поле определенной напряженности. В тех случаях, когда напряженность этого поля достигнет критического значения, происходит электрический пробой диэлектрика, находящегося, к примеру, между заряженным телом и землей. Так, например, разряд между облаком и землей происходит в виде молнии. Он может происходить между рукой оператора и каким-либо узлом ЭВМ или другого электронного устройства.

В результате разряда статического электричества заряженное тело полностью или частично теряет свой заряд. Это явление называют электростатическим разрядом (ЭСР).

Электростатический разряд оказывает влияние на работу электронных устройств двояким образом. Во-первых, в результате ЭСР происходит инжекция зарядов в элементы устройства. Во-вторых, при ЭСР возникает импульс тока, который создает электромагнитное поле, под воздействием которого возникают токи в цепях электронных устройств. И в первом, и во втором случаях они вызывают ошибки при приеме информации, а также способны разрушить элементы электронных устройств систем управления движением поездов. Особенно чувствительны к воздействию ЭСР интегральные микросхемы.

Помехи от ЭСР проникают через входные цепи, через цепи питания, воздействуют на металлические кожухи и интерфейс оператора.

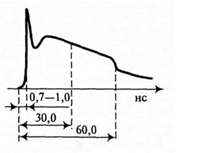

Рис. 8.4. Электромагнитный импульс при ЭСР.

Примерная форма тока ЭСР приведена на рис. 8.4. Его фронт около 1 нс, что обусловливает присутствие в спектре импульса высокочастотных составляющих. Подавляющая часть энергии импульса сосредоточена в низкочастотной части спектра.

ЭСР генерирует как электрическое, так и магнитное поля. Цепи с большим входным сопротивлением будут больше подвержены электрическому полю и индуктируемому им напряжению. Цепи с низкими входными сопротивлениями больше подвержены воздействию токов, индуктированных магнитным полем.

ЭСР вызывают такие дефекты электронной аппаратуры, как разрывы соединительных проводников, короткие замыкания и ухудшение электрических параметров. ЭСР вызывает также разрушение п — р переходов и оксидных пленок. Увеличение степени интеграции элементов сопровождается уменьшением ширины переходов, оксидной изоляции и, как следствие, повышением вероятности их разрушения под воздействием ЭСР. При длительности импульсов менее 100 мкс типичным видом повреждений электронных схем является пробой (прокол) п — р перехода вследствие расплавления металлизации, нарушения электрических соединений и др.

Механизм электромагнитной связи при ЭСР предполагает наличие источника помех, среды распространения и рецептора (приемника) помех.

В качестве среды распространения могут быть силовые кабели или линии, по которым передается информация. Если помехи от ЭСР попадают в силовые кабели, то они могут попасть далее на все функциональные узлы. Если у сигнальных и силовых кабелей несколько жил (проводников), то энергия помех распространяется как между отдельными проводниками (межфазовая волна), так и между всеми проводниками и землей (земляная волна). Этот вид связи между источником помех и рецептором называют непосредственным (кондуктивным).

Второй вид связи обусловлен наличием общего сопротивления у нескольких блоков системы. Этим общим сопротивлением может быть внутреннее сопротивление общего источника питания или сопротивления общего заземления.

Третий вид связи между проводником-источником помех и проводником-рецептором — это индуктивная связь или связь в ближней зоне.

Следующий вид связи — это емкостная связь вследствие наличия электрического поля между источником помех и рецептором. Она возникает, когда между двумя проводниками или другими элементами имеет место разность потенциалов. Чем выше входное сопротивление рецептора, тем выше влияние на него электрического поля.

Наконец, последним видом связи является радиосвязь (связь в дальней зоне).

Принципы защиты от ЭСР. Различают четыре принципа защиты электронных устройств от ЭСР:

— предотвращение накопления зарядов;

— рассеяние или нейтрализация зарядов;

— применение элементов с максимально возможной статической и динамической помехоустойчивостью;

— применение специальных средств защиты электронных устройств.

Для устранения условий накопления зарядов применяют антистатические материалы, отличающиеся стеканием зарядов; ухудшают изоляционные свойства изолирующих материалов с помощью антистатических присадок; повышают влажность воздуха, что способствует стоку зарядов с поверхностей устройств; обрабатывают поверхности поверхностно-активными веществами, способствующими стоку зарядов; ограничивают величину статического заряда на изоляционных поверхностях путем их заземления с сопротивлением не менее 107 Ом при относительной влажности воздуха 60 %; обеспечивают одинаковый электрический потенциал всех материалов устройства.

Основным методом рассеяния зарядов является заземление устройств и применение диссипативных материалов, в частности, в виде напольных покрытий. Нейтрализацию применяют, когда не представляется возможным применить заземление. Ее осуществляют ионизацией, в результате которой на заряженной поверхности оседают ионы, которые и нейтрализуют электрические заряды.

Под статической устойчивостью логического элемента (ЛЭ) понимают его свойство сохранять на выходе сигнал логического 0 или логической 1 при медленном накоплении на его входе электрических зарядов. Чем выше должно быть напряжение на входе ЛЭ для изменения его состояния, тем выше статическая помехоустойчивость ЛЭ и в целом электронного устройства, состоящего из таких ЛЭ.

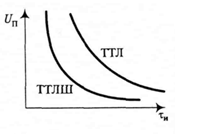

Динамическую устойчивость ЛЭ оценивают при воздействии импульсных помех, создаваемых ЭСР. В данном случае величина напряжения на входе ЛЭ, которое может вызвать изменение его выходных сигналов, зависит от длительности импульса: чем он короче, тем большая амплитуда сигнала требуется для изменения состояния ЛЭ. На рис. 8.5 приведены характеристики, отображающие зависимости предельных напряжений импульсов Uп от их длительности τи для элементов ТТЛ и ТТЛШ. Из графиков следует, что ЛЭ с технологией ТТЛ более помехоустойчивые.

Чем выше быстродействие ЛЭ и микросхемы в целом, тем ниже ее статическая и динамическая устойчивость при воздействии ЭСР. Поэтому при разработке микроэлектронных систем управления движением поездов следует использовать по возможности менее быстродействующую элементную базу.

Рис. 8.5. Характеристики динамической

устойчивости ТТЛ- и ТТЛШ - элементов

ЭСР вызывают не только помехи, но и разрушения элементов микросхем. В зависимости от типа ЛЭ пороговые значения опасных напряжений, которые вызывают их отказы, существенно различаются. Так, например, наибольшее предельное напряжение у мощных биполярных полупроводниковых элементов — от 7000 до 25000 В; у полевых транзисторов — от 4000 до 8000 В; у ТТЛ интегральных схем — от 1000 до 2500 В; у КМОП логических схем — от 250 до 3000 В. Самые низкие предельные напряжения у кристаллических микропроцессоров (10 В) и у элементов электрически программируемой памяти (100 В). Поэтому для повышения устойчивости систем управления движением поездов важно правильно выбрать соответствующий тип элементной базы.

Эффективным способом защиты от разрушающих воздействий импульсов высоких напряжений являются ограничители напряжения, включаемые параллельно защищаемой цепи. Для ограничения амплитуд применяют газовые разрядники, наполненные инертным газом. Их достоинство состоит в том, что они могут пропускать токи до десятков тысяч ампер, а недостаток заключается в зависимости времени срабатывания от скорости нарастания напряжения, прикладываемого к нему.

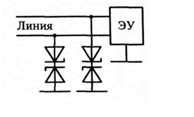

На рис. 8.6 приведена схема защиты электронного устройства от воздействий напряжений положительных и отрицательных импульсов с использованием стабилитронов.

Рис.8.6 Схемы включения стабилитронов для защиты ИМС

В качестве ограничителей амплитуд напряжения кроме стабилитронов применяют еще варисторы и диоды со смещением. Для них характерны большие сопротивления при например, стабилитроны использованы для ограничения напряжения на входе ТРЦЗ. Разрядники типа РВН-250 применены для защиты выходов передатчиков и входов приемников системы АБ-ЧК, применяемых на участках с электротягой постоянного тока . На участках с электротягой переменного тока для защиты передатчиков и приемников применены также предохранители типа АВМ1 на 10 А.

При оборудовании участков железных дорог системами управления движением следует особое внимание обращать на реализацию качественного заземления. В противном случае невозможно обеспечить их ЭМС с другими системами.

Методы обеспечения ЭМС систем управления движением поездов с другими системами и внешней средой подразделяют на методы повышения помехоустойчивости систем и на методы снижения эмиссии их помех в окружающую среду. Выше были рассмотрены методы повышения статической и динамической устойчивости систем управления.