- •4.1. Следы рук

- •4.1.1. Виды следов рук

- •4.1.2. Методы обнаружения следов рук

- •4.1.3. Особенности обнаружения следов рук на различных поверхностях

- •4.1.5. Сроки сохранения следо'в рук

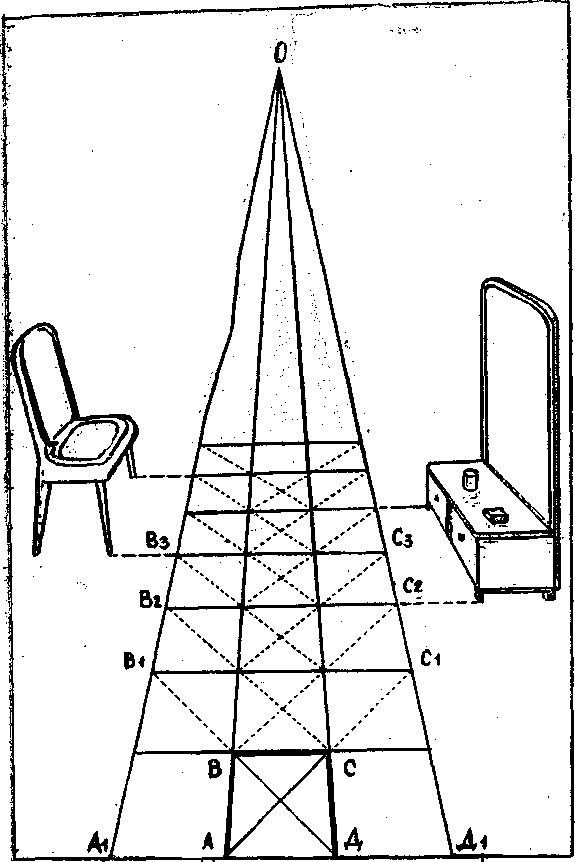

- •4.1.6. Моделирование на месте происшествия

- •4.1.7. Обращение с предметами при их осмотре

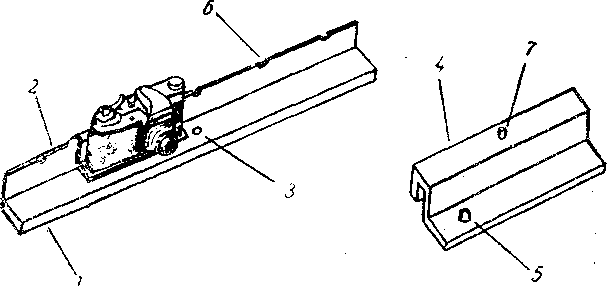

- •4.1.8. Фиксация и изъятие следов рук

- •16 М164

- •4.1.9. Организационно-методические вопросы работы со следами рук на месте происшествия

- •4.2. Следы босых ног

- •4.3. Следы рельефа кожи человека

- •4.4. Следы зубов человека

- •4.5. Следы обуви

- •4.5.1. Виды следов обуви

- •4.5.2. Поиск следов обуви на месте происшествия

- •4.5.3. Методы обнаружения следов обуви

- •4.5.4. Фиксация и изъятие следо'в 9буви

- •4.5.5. Некоторые

- •4.6.1, Общие представления

- •4.6.2. Виды следов перчаток

- •4.6.3. Обнаружение следов перчаток

- •4.6.4. Фиксация и изъятие следов перчаток

- •4.6.5. Описание в протоколе осмотра

- •4.7. Следы одежды

- •4.8. Следы орудий взлома

- •4.8.1. Криминалистическое значение следов орудий взлома

- •4.8.2. Криминалистическая характеристика орудий 'взлома

- •4.8.3. Виды следов орудий взлома

- •4.8.4. Обнаружение и осмотр следов орудии взлома

- •4.8.5. Особенности осмотра взломанных металлических хранилищ

- •4.8.6. Фиксация и изъятие следов орудий взлома

- •4.8.7. Осмотр орудий взлома и следов, сопутствующих их применению

- •4.8.8. Некоторые

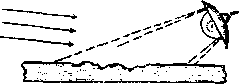

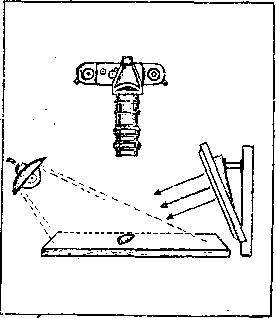

- •4.9. Следы термической резки

- •4.9.1. Криминалистическая характеристика аппаратуры термической резки

- •4.9.2. Криминалистическая

- •4.9.3. Осмотр, фиксация и изъятие следов термической резки

- •4.9.4. Описание следов термической резки

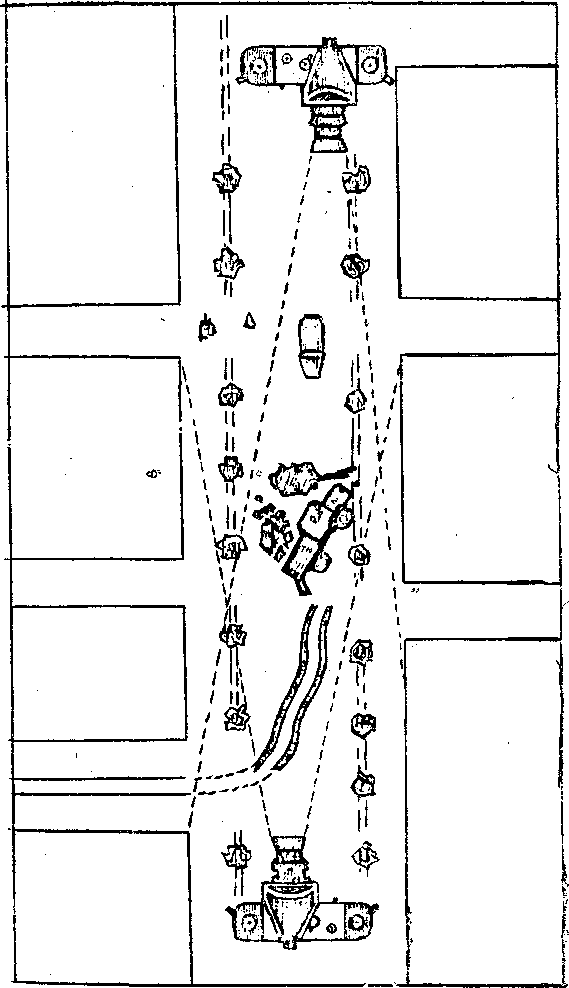

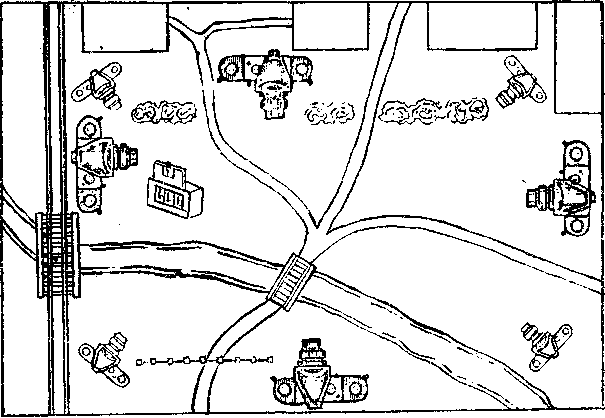

- •4.10. Следы автотранспортных средств

- •4.10.2. Фиксация и изъятие следов автотранспорта

- •4.11. Следы применения

- •4.11.1. Обнаружение, фиксация и изъятие стреляных снарядов

- •6.8. Следы босых ног

Разумов Э. А., Молибога Н. П. Осмотр места происшествия.— К.: РИО МВД Украины, 1994.— 672 с., с ил.

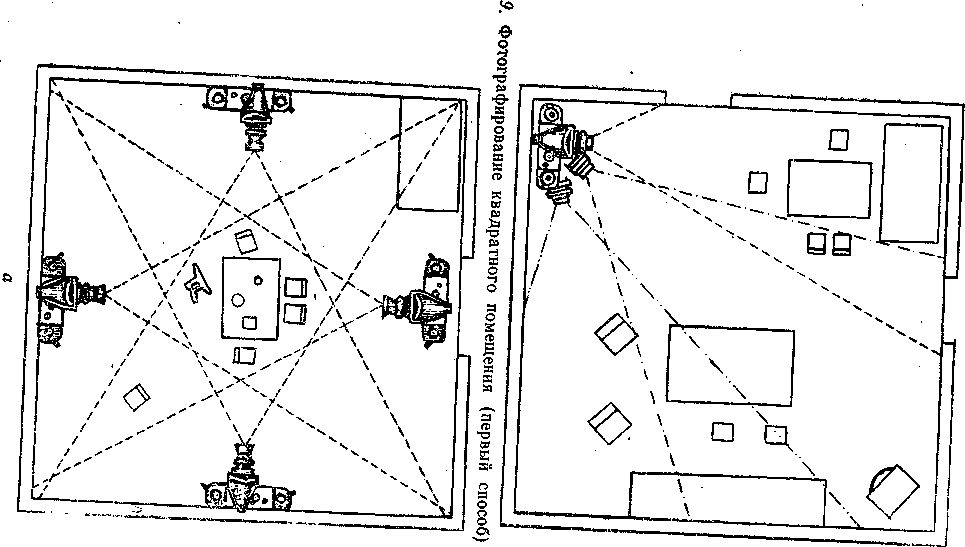

Изложены теоретические, организационные и методические вопросы, связанные с осмотром мест происшествий: правовые и процессуальные проблемы осуществления этого следственного действия; функции специалистов при его проведении; используемые при этом научно-технические средства; приемы и методы фотографирования; обнаружения, закрепления, изъятия и изучения различных видов следов и отбора образцов..

Приведены методические схемы осмотров мест происшествий по отдельным, наиболее распространенным категориям преступлений.

Предназначено для экспертов-криминалистов, следователей, дознавателей, оперативных работников, а также студентов высших и средних учебных заведений, изучающих курс криминалистики.

Ответственный редактор Генерал-майор милиции

Редакторы

Работники правоохранительных органов всегда уделял” первостепенное внимание осмотру места происшествия — важнейшему следственному действию, от которого в значительной степени зависит успех расследования многих преступлений. Однако в настоящее время значение осмотра места происшествия резко возросло: повысились требования к обеспечению полноты доказывания, происходит смещение акцентов в оценке признательных показаний и роли вещественных доказательств в сторону последних; растет профессионализм преступников; многие из них достаточно хорошо осведомлены о криминалистическом значении традиционных следов, изымаемых на месте происшествия, имеют представление о методах работы правоохранительных органов. В этих условиях своевременность раскрытия преступлений, полнота и объективность их расследования во многом определяются качеством осмотра места происшествия, его результативностью. ' .

Кроме того, практика работы органов внутренних дел и прокуратура требует по-новому оценивать проведение следственных действий — с точки зрения строжайшего соблюдения всех процессуальных норм уголовного законодательства. Ведь имеют место случаи, когда качественно проведен осмотр места происшествия, изъяты важные следы и другие вещественные доказательства, но нарушения процессуальных норм их обнаружения, фиксации и упаковки лишают возможности использовать полученное для изобличения преступников.

Эффективность осмотра места происшествия во многом обусловлена участием в его проведении специалистов различного' профиля, и прежде всего сотрудников зкспертно-криминалистических подразделений. Практика показывает, что в тех случаях, когда в осмотре участвует специалист-криминалист, результативность этого следственного действия в пять-шесть раз выше.

Современные требования действенного усиления борьбы с преступностью предполагают максимальное привлечение сотрудников криминалистических подразделений к осмотрам мест преступлений, и в первую очередь тех, которые совершены наиболее квалифицированно. При этом важно, чтобы эксперты отличались высоким профессиональным мастерством, инициативным, творческим подходом к делу, чувством ответственности.

Специалисты-криминалисты должны не только в совершенстве владеть всем арсеналом научно-технических средств, уметь находить следы преступника, но и знать методику и тактику осмотра места происшествия с тем, чтобы в пределах своей компетенции активно взаимодействовать со следователем в расследовании преступлений и сборе доказательств. Не менее значимыми являются ч для специалистов и решаемые при осмотре места происшествия задачи раскрытия преступлений, в том числе и по свежим следам. Рекомендации, вырабатываемые на основе результатов предварительного исследования следов и других вещественных доказательств, предложения специалистов при выдвижении версий могут сыграть существенную роль в установлении лица, совершившего преступление.

С другой стороны, нарушение требований и правил осмотра, всякая небрежность, невнимательность при его проведении влекут за собой утрату доказательств, затрудняют расследование и изобличение преступников.

Все эти вопросы в той или иной степени отражены в специальной литературе.

Пособий по осмотру места происшествия опубликовано довольно много. Однако, во-первых, это, как правило, устаревшие издания, которые не учитывают современное состояние развития криминалистической науки, а во-вторых, все они раскрывают вопросы тактики и методики осмотра места происшествия с позиции следователя, без учета специфики работы на месте происшествия специалистов криминалистических подразделений.

В этом плане предлагаемая работа, написанная на основе обобщения опыта практической деятельности криминалистических подразделений, является в своем роде первой и единственной. В ней собраны воедино рекомендации, выработанные многолетней практикой экспертов-криминалистов, в том числе и авторов настоящего пособия. Помещены материалы из изданий, которые давно уже стали библиографической редкостью.

Некоторые проблемы осмотра мест происшествий в пособии разработаны впервые. Например, методические схемы осмотров по отдельным видам преступлений, использование видеозаписи и специальных способов фотосъемки, организационные вопросы работы со следами на месте происшествия и т. д.

Авторы надеются, что пособие станет хорошим подспорьем в работе экспертов-криминалистов, следователей и других сотрудников органов внутренних дел, будет способствовать тому, чтобы эта работа была качественной, а значит, результативной.

ПОНЯТИЕ И ЗАДАЧИ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

1.1. ПОНЯТИЕ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

Производство осмотра места происшествия и порядок его проведения регламентируются ст. 190—192 УПК Украины.

Осмотр места происшествия — неотложное следственное действие, направленное на установление, фиксацию и изучение обстановки места происшествия, следов преступления, преступников и иных фактических данных, позволяющих в совокупности с другими доказательствами сделать вывод о механизме происшествия и иных обстоятельствах расследуемого события.

Местом происшествия принято именовать участок местности или помещение, в пределах которого обнаружены следы преступления. При этом подразумевается, что преступление могло быть совершено как в месте его обнаружения, так и в другом месте.

В отличие от места происшествия местом преступления считается район совершения преступления или наступления преступного результата, следы которого могли быть обнаружены и вне этого района.

Если преступление совершено в одном месте, а следы его обнаружены в другом, то налицо и место преступления, и место происшествия. Если же преступление совершено в том же месте, где обнаружены его следы, то место происшествия и место преступления совпадают.

Объектами, подлежащими исследованию при осмотре места происшествия, являются:

участок местности или помещение; обстановка места происшествия; труп;

следы преступления и преступника, иные предметы или документы.

Осмотр места происшествия и его обстановки предполагает изучение и фиксацию:

рельефа местности, естественных и искусственных ее границ;

характера и расположения помещения, прилегающих построек, путей, ведущих к нему и от него, а также преград на этих путях;

Пространственного расположения предметов относительно друг друга;

расположения предметов с точки зрения их целевого назначения и положения при обычном употреблении;

следов преступления и преступника;

факта отсутствия необходимых в данной обстановке предметов и следов;

факта наличия предметов, являющихся чужеродными для данной обстановки.

(Последние две группы данных относятся к категории так называемых негативных обстоятельств — обстоятельств, которые противоречат представлению об обычном для подобной ситуации ходе вещей и которые имеют значение при разоблачении инсценировки преступления.)

Круг объектов осмотра и степень детальности их исследования определяются в каждом отдельном случае конкретными обстоятельствами.

Центральным объектом исследования, несомненно, является труп человека, с чем приходится сталкиваться при расследовании по самым различным категориям дел (убийство, самоубийство, дорожно-транспортные происшествия, пожары и т. п.). При этом большое значение имеет взаимосвязь трупа с элементами обстановки места происшествия, и поэтому осмотр трупа должен производиться непосредственно на месте его обнаружения, а уже затем осуществляется повторный наружный его осмотр на секционном столе в судебно-медицинском экспертном учреждении.

Важнейшим объектом осмотра места происшествия являются -следы преступления и преступника, исследование которых также должно осуществляться в комплексе, что гарантирует своевременную фиксацию их свойств, признаков и состояния.

В большинстве случаев осмотр места происшествия — это самое первое следственное действие. Очевидно, что если имеются признаки преступления и если обнаружены следы и вещественные доказательства, свидетельствующие о характере и обстоятельствах этого преступления, то необходимо как можно быстрее произвести осмотр места происшествия. Иными словами, осмотр места происшествия является неотложным следственным действием. Незамедлительное его проведение способствует раскрытию преступления по свежим следам.

Если осмотр произведен некачественно и не достиг своей цели, то эту ошибку невозможно исправить, так как с течением времени обстановка места происшествия неизбежно изменяется, а следы исчезают. Понимание этого должно нацеливать всех участников следственного действия на необходимость профессионально грамотного решения всех задач осмотра.

Осмотр места происшествия может производиться должностным лицом, обладающим процессуальными правами по производству следственных действий, т. е. следователем или дознавателем. Обязательными участниками осмотра являются понятые (не менее двух); при необходимости привлекаются специалисты. Установленные при осмотре места, происшествия и включенные в протокол фактические данные являются доказательствами. Обнаруженные предметы, которые были объектом преступления или служили орудием его совершения, а также предметы со следами преступления и иные, которые могут служить средством доказывания, являются вещественными доказательствами.

1.2. ЗАДАЧИ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

Общие задачи осмотра места происшествия вытекают из; его определения и заключаются в следующем:

исследование и фиксация обстановки места происшествия;

выявление, фиксация и изъятие следов и вещественных доказательств;

выявление обстоятельств и данных, которые могут быть использованы для розыска скрывшихся преступников;

установление причин и условий, способствовавших совершению преступления.

В процессе осмотра, обнаружения следов и других вещественных доказательств необходимо стремиться к ответу, позволяющему установить объективную и субъективную стороны, субъект и объект преступления. Так, целенаправленная работа должна быть ориентирована на установление обстоятельств, характеризующих субъект преступления:

число лиц, участвовавших в совершении преступления (определяются виды, количество следов рук, ног, взлома, различных действий, вес, количество и габариты похищенного, оброненные предметы, окурки, спички и т. д.);

примерный возраст участников преступления (изучаются следы с точки зрения их размеров, возрастных признаков, анализируются действия на месте преступления, перечень похищенного, профессионализм действий и др.);

пол преступников (об этом говорят следы обуви и то, что похищено) ;

состояние здоровья, физические недостатки (аномалии на руках, следы ранения, болезни, хромота и др.);

наличие у преступников определенных навыков (например, квалификации сварщика — если речь идет о взламывании сейфа, перепиливании преград, сверлении и т. п.);

привычки лиц, совершивших преступление (о них свидетельствуют бутылки, окурки и т. д.);

профессионализм действий преступников;

данные, характеризующие особенности их психики (жестокость, осторожность, отчаянность, боязливость и т. д.).

(Более подробно методика получения данных о субъекте преступления будет рассмотрена в разделе, посвященном предварительному исследованию следов.)

При осмотре места происшествия могут быть установлены следующие обстоятельства, характеризующие объект престпуления;

на что было направлено преступное посягательство;

что явилось непосредственным предметом преступления;

физические1 и психические особенности потерпевшего;

особенности предметов преступного посягательства, их родовые и индивидуальные признаки.

Устанавливаются также данные, относящиеся к объективной стороне преступления:

место его совершения (по следам крови определяется место на* несения телесных повреждений, по следам осыпи стекла — место столкнфвения транспортных средств и т. д.);

время совершения преступления (о нем свидетельствуют состояние трупа, остановившиеся часы, атмосферные явления и др.);

способ совершения преступления (взлома, проникновения в помещение, нанесения ударов и т. д.);

действия преступников на месте происшествия (например, бессмысленная порча предметов, разбрасывание вещей, отключение радио, уничтожение следов);

обстоятельства, сопутствующие совершению преступления (употребление пищи, спиртного, оставление записок, знаков и др.);

последствия преступления (перечень и размеры похищенных вещей, тяжесть ранений и др.);

наличие причинной связи между действиями преступников и наступившими последствиями (так, если похищенный предмет :нельзя вынести через разбитое стекло, то может иметь место имитация кражи, и т. п.).

Осмотр места происшествия может дать представление и о субъективной стороне преступления:

о том, умышленно или по неосторожности совершено преступление (деяние);

о его мотивах и целях (например, при отсутствии драгоценностей на трупе можно предположить убийство с целью ограбления и т. д.).

Кроме того, при осмотре можно установить обстоятельства, которые способствовали совершению преступления (неисправность запоров, слабая техническая укрепленность, хранение в столе ключей от сейфа и др.).

1.3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

К основным принципам осмотра места происшествия относятся: законность, своевременность, полнота, плановость и объективность.

Принцип законности требует, чтобы осмотр места происшествия проводился в точном соответствии с нормами уголовно-процес-суального права. Не допускаются действия, унижающие достоинство или опасные для здоровья участников осмотра и тех лиц, интересы которых могут быть затронуты производством осмотра. Весь ход и результаты осмотра должны быть зафиксированы в установленном законом порядке. Участвующие в осмотре места происшествия специалисты обязаны избегать повреждения мебели и других предметов обстановки, если это не вызывается действительной необходимостью, не допускать загрязнения порошками ковровых и других изделий. Все действия по изъятию следов, если они связаны с порчей предметов обстановки (вырезание частей дверных коробок со следами взлома, изъятие предметов со следами рук), должны согласовываться с потерпевшими, представителями администрации.

Необходимо обращать внимание понятых на те следы и вещественные доказательства, которые изымаются с места происшествия. Важно строго соблюдать требования законности и при отборе образцов отпечатков рук у потерпевших, свидетелей и других лиц, имевших доступ к месту происшествия вне связи с событием преступления (чтобы исключить их по обнаруженным следам рук). Это относится и к аналогичным проверкам по следам обуви, транспортных средств и др.

Ранее уже отмечалось, что осмотр места происшествия является неотложным.следственным действием. Своевременность осмотра обеспечивается тем, что следственно-оперативная группа безотлагательно выезжает на место происшествия, а по прибытии туда незамедлительно приступает к осмотру. Указанное требование направлено на обеспечение сохранности объектов к моменту начала осмотра и прямо влияет на его эффективность и результативность.

Если осмотр проведен несвоевременно, следы могут быть уничтожены в результате неблагоприятных погодных условий или посторонними лицами, первоначальная обстановка нарушается, и при этом утрачиваются вещественные доказательства, без которых расследование становится крайне затруднительным.

Своевременное проведение осмотра места происшествия позволяет также получить данные, необходимые для немедленного принятия поисковых мер и раскрытия преступления по свежим следам. Кроме того, при этом повышается эффективность применения служебно-розыскной собаки.

Осмотр целесообразно производить при дневном свете, но если событие произошло ночью, то откладывать осмотр не рекомендуется. В таких случаях необходимо обеспечить освещение места происшествия: на открытой местности можно использовать фары авто-мобиля. Иногда осмотр может быть отложен до утра, но надо иметь в виду, что имеющиеся на открытой местности следы могут быть уничтожены снегом или дождем, и поэтому следует обеспечить их сохранность надежным укрытием (накрыв пленкой, брезентом и т. п.).

Осмотр, произведенный в темное время суток, целесообразно повторить в дневные часы с тем, чтобы более тщательно исследовать обстановку. В первую очередь это относится к дорожно-транс-портным происшествиям.

Принцип полноты осмотра прежде всего означает тщательность исследования и фиксации всего того, что может иметь значение Для расследования преступления. Однако нельзя считать, что нужно с одинаковой тщательностью и во всех подробностях исследовать и фиксировать все объекты места происшествия. Во-первых, это потребовало бы слишком много времени (исчисляемого не часами, а днями), а во-вторых, главное, значимое терялось бы в массе всевозможных деталей. С другой стороны, недопустимо, чтобы обстановка места происшествия фиксировалась поверхностнее и упрощенно.

Кроме этого, как показывает практика, в некоторых протоколах осмотра много внимания уделяется описанию предметов обстановки места происшествия, не содержащих следов преступления, и в, то же время недостаточно информативно описаны обнаруженные следы и вещественные доказательства.

Так, при расследовании убийства трех женщин возникла необходимость-подтвердить наличие на месте происшествия катушки зеленых ниток: у подозреваемого воротник был наспех пришит такими нитками, а у него дома при обыске их не обнаружили. Возникло предположение, что ремонт одежды производился на месте преступления. Так как обстановка места происшествия к этому в'ремени уже изменилась, повторный осмотр результатов не дал; в протоколе же о нитках не упоминалось. Была просмотрена видеозапись места происшествия и внимательно изучены все фотоснимки. В результате удалось не только установить, что на столе лежала катушка ниток, но и определить их цвет, что имело решающее значение для изобличения преступника.

В связи с тем, что в протоколе осмотра невозможно подробно зафиксировать обстановку во всех ее деталях, в этих целях используются технические средства — фотосъемка и видеозапись, Объем фиксируемой таким образом информации должен превышать объем данных, занесенных в протокол, что имеет особенно большое значение при расследовании убийств, разбойных нападений в помещении и т. д. При этом целесообразно запечатлеть не только важнейшие узлы и объекты места происшествия, но и такие детали, как, например, количество воды в ведрах, угля в топке, положение заслонок в печи, признаки приготовления и приема пищи и т. д '.

В фототаблицу к протоколу осмотра в таких случаях нет необходимости включать снимки, отпечатанные со всех имеющихся негативов,— важно, чтобы эти негативы были. В сравнении с фотосъемкой видеозапись является более совершенным средством фиксации. Ее применение на месте происшествия позволяет наиболее полно запечатлеть всю обстановку — как в целом, так и з, мельчайших деталях.

Полнота исследования обстановки места происшествия может быть обеспечена при условии, что осмотр производится планомерно, с таким расчетом, чтобы, избрав определенный метод осмотра, следователь или дознаватель последовательно, по заранее продуманному плану подверг исследованию намеченный объект в пол-

1 Такое подробное фиксирование обстановки места происшествия необходимо для решения целого ряда задач и, в частности, для определения времени совершения преступления.

“ом объеме. Планомерность осмотра достигается в том случае, когда к обстановке места происшествия подходят не как к случайному скоплению отдельных следов и предметов, а как к взаимосвязанной системе объектов, закономерно отображающей действия преступника, его жертвы и иных лиц.

Участвующий в осмотре места происшествия специалист криминалистического подразделения составляет план своих действий, который согласовывает со следователем. План, который включает в себя вопросы поиска, фиксации следов и других вещественных доказательств, должен основываться на моделировании действий .преступника. При этом специалист должен постараться поставить себя на место преступника, мысленно представить все его действия и определить те места, где следует искать следы.

При подготовке плана большое значение имеет выдвижение предварительных версий о событии преступления. Например, отработка версий об инсценировке самоубийства, несчастном случае позволит обеспечить полноту и объективность осмотра места происшествия.

Осмотр места происшествия должен производиться объективно, т. е. без какой-либо предвзятости, односторонности, и сопровождаться тщательной фиксацией всех данных, которые имеют или могут иметь отношение к исследуемому событию. Следы и предметы на месте происшествия необходимо исследовать вне зависимости от того, подтверждают они или опровергают выдвинутую версию. Это, конечно, не означает, что к изучению обстановки нельзя подходить с определенной направленностью. В процессе осмотра места происшествия составляется представление о характере событий, что позволяет осуществлять целенаправленный поиск следов и других вещественных доказательств (поиск гильз, если обнаружен труп с огнестрельными повреждениями; поиск топора, “ели смерть наступила от удара рубящим орудием, и т. д.).

Доказательственное значение осмотра места происшествия заключается в том, чтобы точно и объективно зафиксировать обстановку в том состоянии, в котором она находилась в момент осмотра.

Если же к этому моменту обстановка места происшествия оказалась изменённой (труп перемещен, мебель поставлена на свои обычные места и т. д.), то эти изменения устанавливаются путем допросов" или в процессе проведения других следственных "действий — следственного эксперимента либо воспроизведения показаний на месте. (Недопустимо перед фиксацией приводить обстановку в ее первоначальное состояние. Неверным будет также решение зафиксировать обстановку в том состоянии, в каком она была к началу осмотра, а затем восстановить ее первоначальное состояние и снова зафиксировать.)

Принцип объективности требует также фиксации только фактических данных, без отражения умозаключений следователя или специалиста, вытекающих из анализа и синтеза этих данных.

1.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ, ПОВТОРНЫЙ ОСМОТР

Дополнительный осмотр места происшествия производится в следующих случаях:

— когда в ходе следствия открываются новые, ранее неизвестные обстоятельства, которые требуют изучения отдельных элементов обстановки места происшествия;

• — когда первоначальный осмотр был произведен (по объективным причинам) в неблагоприятных условиях, например ночью при отсутствии хорошего освещения, в сильный дождь, снег и т. п. Необходимо учесть, что в таких случаях после первоначального* осмотра должны быть приняты меры к охране места происшествия.

Повторный осмотр производится, когда есть основания полагать, что при первоначальном осмотре не выявлены следы и вещественные доказательства, которые, судя по характеру происшествия, непременно должны быть; или если осмотр проведен безучастия специалистов; если протокол осмотра не дает представления об обстановке места происшествия и т. д. Хотя исправить ошибки первоначального осмотра очень трудно, а в некоторых случаях невозможно, все же лучше произвести повторный осмотр,, поскольку при этом могут быть получены дополнительные данные,, имеющие значение для раскрытия преступления.

Так, в одном городе участились преступления, которые совершала путем мошенничества неизвестная женщина. Первоначальные осмотры мест происшествий были произведены поверхностно, следы и другие вещественные доказательства при этом не изымались. В связи с тем, что преступления длительное время оставались нераскрытыми, были проведены повторные осмотры мест происшествий с участием специалиста. При этом удалось обнаружить и изъять следы рук месячной давности, которые способствовали изобличению преступницы.

Тактическая особенность дополнительного и повторного осмотра заключается в более целеустремленном исследовании обстановки места происшествия в целом и ее деталей. Кроме того, он проводится, как правило, в более спокойной, деловой обстановке, чем первоначальный осмотр, что положительно сказывается на его ре зультативности. Причем очень важно, чтобы во время первоначального осмотра обстановка по возможности оставалась неизменной, а также была обеспечена охрана места происшествия. К дополнительному и повторному осмотру могут быть привлечены специалисты узкого профиля, что обеспечит более квалифицированное его проведение.

1.5. ПОДГОТОВКА К ОСМОТРУ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

При получении сообщения о происшествии, в связи с которым необходим выезд для проведения осмотра, осуществляется комплекс неотложных мер. Среди них наиболее важное значение имеет обеспечение охраны места происшествия. Несоблюдение этого требования может привести к утрате важнейших следов и других вещественных доказательств.

На выполнение соответствующих мероприятий должны быть нацелены прежде всего те работники оргацов внутренних дел, которые по роду службы первыми прибывают на место происшествия, а дежурный по горрайоргану, принявший сообщение о происшествии, предупреждает заявителя о необходимости до прибытия следователя сохранить обстановку неизменной и срочно организует охрану места происшествия; должен об этом позаботиться и следователь, который выезжает для проведения осмотра.

Меры, направленные на охрану места происшествия, могут заключаться в следующем.

1. Все лица, кого это касается, предупреждаются о том, что недопустимо вносить какие-либо изменения в обстановку места происшествия — собирать разбросанные предметы, устранять разрушения и г. д. (Практика свидетельствует, что потерпевшие, заявив, например, о квартирной краже, нередко наводят порядок, готовясь таким образом к приезду работников милиции.)

Надо иметь в виду, что иногда сохранить первоначальную обстановку места происшествия полностью невозможно в силу объективных причин. Так, если случился пожар, то, конечно, в первую очередь необходимо ликвидировать его; при наезде автомаши-. ны на человека надо немедленно оказать потерпевшему медицинскую помощь и т. д. В таких случаях по крайней мере не следует допускать внесения изменений, которые не вызываются необходимостью.

В комплекс организационных мер по обеспечению охраны места происшествия необходимо включать обучение этим вопросам тех категорий работников, которые первыми прибывают на место происшествия. Например, работников пожарных частей нужно нацелить на внесение по возможности (в зависимости от конкретной обстановки) минимальных изменений при пожаротушении, что особенно важно, если речь идет о поджоге, обнаружении трупов и т. д. Кроме этого, пожарные должны обращать внимание на наличие на месте пожара следов, различных емкостей, на состояние запоров и т. д., что позволит в дальнейшем восстановить наличие некоторых вещественных доказательств.

Врачей станции скорой помощи также ориентируют на то, чтобы они запоминали первоначальную обстановку места происшествия, не вносили не вызванных необходимостью изменений, а в тех случаях, когда зафиксирована насильственная смерть потерпевшего, обеспечивали сохранность имеющихся следов, организовывали их охрану. Все это относится и к милиционерам патрульно-посто-вой службы.

2. Принимаются меры к тому, чтобы в обстановку места происшествия не были внесены — случайно или намеренно — какие-либо изменения посторонними лицами и чтобы никакие следы не уничтожались, а также не создавались новые следы. С этой целью должны быть выставлены специальные лица (сотрудники милиции, дворники, дружинники, работники охраны на предприятиях, представители администрации) и на них возложена обязанность недо-лускать никого к месту происшествия до прибытия следователя или работника органа дознания, не разрешать что-либо убирать, переставлять или трогать.

3. Обеспечивается сохранность материальных следов происшествия от возможных естественных изменений. Как известно, следы ног и транспортных средств, следы рук, пятна крови, горюче-смазочных материалов и другие могут на открытом воздухе подвергаться изменению под влиянием метеорологических явлений. Так, следы ног и транспортных средств на почве могут быть размыты дождем, засыпаны снегом, могут высохнуть и выветриться; следы на снегу — растаять под солнечными лучами; следы рук — высохнуть, раствориться под влиянием росы; следы крови и других жидкостей могут быть смыты дождем, могут потерять запах от выветривания и смывания; с окурков может оказаться смытой слюна; следы ГСМ — испортиться, микрочастицы — быть снесены ветром. Поэтому, если есть основания опасаться, что такие изменения могут произойти, нужно организовать, чтобы следы и вещественные доказательства были осторожно прикрыты, например ящиками или коробками, пленкой и т. п. Труп при необходимости также накрывается полиэтиленовой пленкой.

Охрана места происшествия производится в предполагаемых пределах границ осмотра.

Перед началом осмотра необходимо убедиться в том, что меры к охране места происшествия приняты, удалить всех посторонних лиц, присутствие которых может помешать осмотру, собрать уже имеющиеся сведения о преступлении, определить границы осмотра и его метод.

Еще раз подчеркнем, что присутствие на месте происшествия посторонних лиц нередко является серьезным препятствием к производству осмотра, так как в результате могут быть уничтожены имеющиеся следы, образованы новые, изменена обстановка. Особенно это сказывается при работе с микрочастицами, микроследами, специфика которых требует принятия особых мер предосторожности (достаточно отметить, что для эффективного поиска микрочастиц— текстильных волокон работать нужно в специальной одежде). Право и обязанность следователя — принять все меры к тому, чтобы на месте происшествия остались лишь непосредственные участники осмотра.

Кроме следователя (дознавателя) на месте происшествия, как мы уже упоминали, должны находиться понятые и специалисты (криминалисты, судебно-медицинские эксперты и т. д.). По решению следователя на место происшествия могут быть допущены представители администрации предприятия или учреждения, на территории которого произошло событие, материально-ответственные лица — если происшествие связано с причинением ущерба государственному или общественному имуществу; потерпевшие, если речь идет о краже, грабеже, разбойном нападении, изнасиловании; а также лица, которые могут сообщить какие-либо сведения о происшествии. После получения от них этих сведений они должны быть удалены с места происшествия.

Работники милиции, обеспечивающие охрану места происшествия и оказание технической помощи, находятся за пределами границ осмотра.

После того, как определены лица, которые будут участвовать в осмотре места происшествия, следует их проинструктировать, обратив внимание на то, что недопустимо вносить изменения в обстановку, курить, перемещаться по территории осмотра (кроме разрешенных “коридоров”), без разрешения прикасаться к чему бы то ни было, облокачиваться, садиться и т. д.

Со сведениями о происшествии участникам осмотра желательно ознакомиться еще до прибытия на место происшествия. Затем их необходимо уточнить с тем, чтобы иметь более полную картину события.

Перед началом осмотра важно выяснить, не внесены ли изменения в обстановку места происшествия, если внесены — то какие, когда, кем и с какой целью; уточнить, какие следы и вещественные доказательства уже обнаружены. Эти сведения можно получить прежде всего от работников милиции, первыми прибывших на место происшествия, от должностных и материально-ответственных лиц, от лиц, которые были свидетелями события или первыми обнаружили его, и наконец, от потерпевших.

В выяснений всех указанных сведений активное участие должен принять специалист-криминалист.

Прежде чем приступить к осмотру места происшествия, необходимо заранее определить границы осмотра. Если этого не сделать, то прежде всего не будет организована охрана всего осматриваемого участка, что может привести к утрате важных следов и вещественных доказательств. Кроме этого, в таких случаях не будет обеспечена полнота исследования обстановки места происшествия, а значит, не будут обнаружены и изъяты все имеющиеся следы преступления.

Границы осмотра зависят от конкретной обстановки. Место происшествия должно быть охвачено осмотром с таким расчетом, чтобы можно было зафиксировать и исследовать всю его обстановку, выявить и изъять все следы и вещественные доказательства, имеющие значение для дела.

Установление границ осмотра места происшествия — очень важный вопрос, который решается не сразу по прибытии оперативной группы, а постепенно, по мере проведения как общего, так и детального осмотра. То есть границы осмотра первоначально намечаются при подготовке к его проведению, на стадии общего-осмотра, и в дальнейшем подлежат уточнению.

Границы подлежащей осмотру территории определяются прежде всего наличием следов преступника, его действиями на месте происшествия.

При расширении границ осмотра и обнаружении на некотором удалении от центра события каких-либо следов и предметов следует всегда осуществлять самое тщательное исследование, чтобы определить, какое отношение последние имеют к месту происшествия. В противном случае результаты такого “всестороннего” осмотра могут направить расследование по неверному пути и даже завести в тупик.

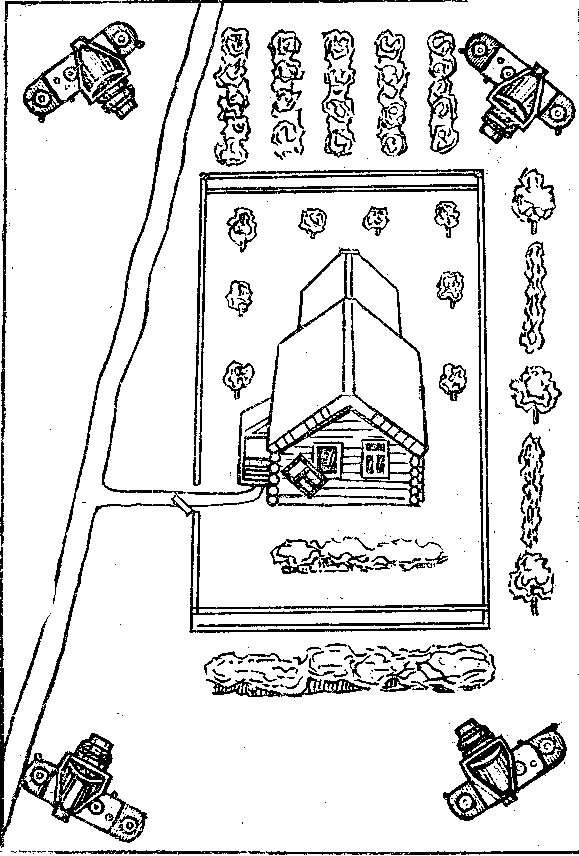

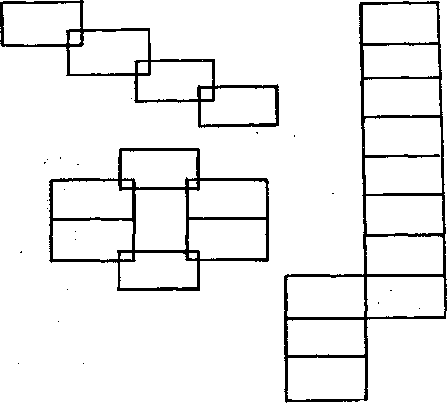

Таким образом, границы осмотра места происшествия определяются:

— местом, где произошло событие и обнаружены следы и предметы;

— местом ожидания, путями подхода и ухода преступника;

— иными помещениями, имеющими отношение к происшествию.

1.6. СТАДИИ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

Осмотр места происшествия делится на три стадий — общую, детальную и заключительную.

Общий осмотр начинается с обзора местности в целях: ориентации на ней; определения границ подлежащего осмотру пространства; решения вопроса об исходной точке и последовательности осмотра; выбора позиций для производства ориентирующей и обзорной фотосъемки и осуществления этой съемки. Затем необходимо выяснить, какие объекты находятся на месте 'происшествия, исследовать весь комплекс обстоятельств, относящихся к месту происшествия, изучить, взаимное расположение и, взаимосвязь элементов обстановки, их внешний вид и состояние, зафиксировать положение объектов к моменту начала осмотра, ничего не трогая и не изменяя. Необходимо также опросить потерпевших, свидетелей, очевидцев о происшедшем событии, найти исходные точки для применения служебно-розыскной собаки, принять меры предосторожности, гарантирующие сохранность обнаруженных следов в ходе дальнейшего осмотра места происшествия, обозначить участки, где обнаружены следы и другие вещественные доказательства.

Детальный осмотр, как правило, осуществляется по стадиям. Статическая стадия состоит в исследовании объектов в неподвижном состоянии, не допуская изменения их положения. Она имеет целью запечатлеть точное месторасположение объекта, его положение по отношению к другим объектам и его состояние. Динд-мическая стадия заключается в изучении объекта, влекущем за собой изменение его местоположения и расположения.

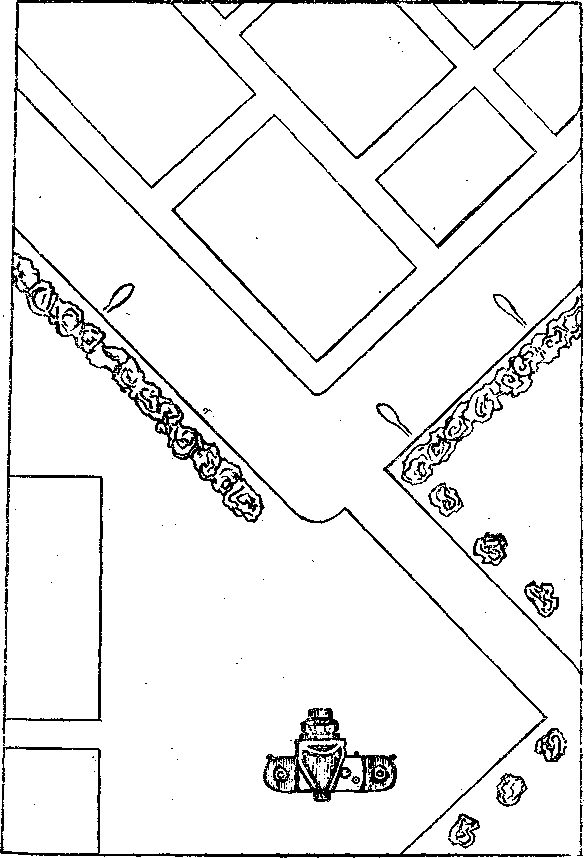

Во время детального осмотра исследуются предметы и слбды, оставленные на месте происшествия, пути, по которым преступник мог проникнуть на место преступления и уйти после его совершения. Принимаются все меры к обнаружению следов преступления и самого преступника; при этом объекты могут сдвигаться с места,' переворачиваться и т. п. Необходимо тщательно осмотреть поверхности предметов, взломанных преград, запирающих устройств^ осколков разбитого стекла и т. п. с целью выявления на них сле-

дов рук, ног, зубов, орудий взлома, микрочастиц и т. п.; изучить обстоятельства, указывающие на временные признаки совершения преступления или оставления следов (например, фиксируется факт образования следов до выпадения атмосферных осадков; отмечаются состояние растительности под трупом и рядом с ним, положение выключателей, дата на отрывном календаре и т. д.). Определяются следы и другие вещественные доказательства, которые должны быть изъяты, изготавливаются копии со следов на предметах, которые нельзя изъять; производятся необходимые измерения следов и объектов, осуществляется узловая и детальная фотосъемка обнаруженных следов и других вещественных доказательств,' подлежащих изъятию. Осмотр обеъктов производится таким образом, чтобы не повредить имеющиеся следы и не оставить новые .(например, следы рук).

Как правило, осмотр начинается с центра, т, е. от места, где сосредоточено наибольшее количество предметов и следов, имеющих значение для расследования (труп, место взлома и т. д.). Для осмотра всей территории места происшествия при этом применяется способ “развертывающейся спирали”.

С периферии осмотр рекомендуется начинать в следующих случаях: ,

. — если центр места происшествия не определен (например, по делам о нанесении телесных повреждений, когда потерпевшие направлены в больницу, а на различных участках места происшествия, остались следы борьбы, крови, разбитая мебель и т. д.);

— если возможна утрата следов, находящихся на периферии, в то время как сохранность следов, находящихся в центре, не вызывает опасений (по делам о кражах со взломом из магазина);

— если при приближении к центру места происшествия могут быть уничтожены следы, находящиеся на периферии (например, труп лежит в конце узкого коридора, в начале которого на полу имеются различные следы и предметы).

В этих случаях осмотр места происшествия ведется по спирали от периферии к центру или способом линейного осмотра от одной границы места происшествия к другой.

Вопрос о направлении и способе осмотра решается в каждом случае отдельно, в зависимости от конкретных обстоятельств дела. Иногда применяется комбинированный способ. Например, при обнаружении трупа без очевидных признаков насильственной смерти рекомендуется вначале осмотреть труп и убедиться в том, что совершено убийство, а затем по спирали от периферии к центру осмотреть место происшествия.

Если место происшествия имеет небольшую территорию, вопрос о направлении осмотра, как правило, не возникает и обстановка подвергается тщательному исследованию в порядке, который будет признан наиболее целесообразным.

Во время заключительной стадии осмотра составляется протокол, проверяется качество описания в нем обнаруженных следов и других вещественных доказательств, способов их фиксации и изъятия. Изымаемые предметы, слепки, откопированные следы, вещества и другие объекты упаковываются с соблюдением мер предосторожности в подручные материалы или специальную упаковочную тару. Упакованные объекты опечатываются, делаются специальные пояснительные надписи, удостоверяемые подписями лица, производящего осмотр места происшествия, и понятых. Принимаются меры к сохранению тех имеющих доказательственное значение объектов, которые изъять с места происшествия невозможно (тяжелые сейфы и др.). Еще раз проверяются полнота и тщатель* ность произведенного осмотра с тем, чтобы не пропустить что-либо существенное, производится сверка изъятых и упакованных вещественных доказательств с их перечнем в протоколе осмотра места происшествия.

1.7. РОЛЬ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОСМОТРЕ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

Качество осмотра места происшествия во многом зависит от квалификации следователя и эксперта, умелого использования ими правовых знаний, а также познаний из других областей науки и техники, которые в уголовном процессе и криминалистике принято называть специальными познаниями.

Применительно к процессу расследования специальные познания— это прежде всего основанное на теории и закрепленное практикой глубокое и разностороннее знание приемов и средств криминалистической техники, обеспечивающих обнаружение, фиксацию и исследование доказательств. К специальным познаниям в этом же смысле относятся познания в области судебной медицины, судебной химии, физики, в пожарном деле, а также любые иные познания (педагогические, математические и др.), использование которых необходимо для полного, всестороннего- и объективного расследования преступления.

Разрабатывая свои методы предупреждения и раскрытия преступлений и используя в этих целях достижения других наук, криминалистическая техника накопила значительный арсенал технических средств и методов, применение которых требует определенных навыков и глубоких знаний. Это обусловило широкое привлечение к осмотрам мест происшествий специалистов-криминалистов. Каждый следователь обладает необходимыми познаниями в криминалистической технике, тем не менее ему, как правило, требуется помощь специалиста-криминалиста. Это объясняется рядом обстоятельств:

— криминалистические средства технического характера быстро развиваются и совершенствуются; многие из них весьма сложны, работа с ними требует специальной подготовки;

— вновь разработанные средства и методы криминалистической техники не сразу становятся достоянием всех следователей; •необходимо время для массового их изготовления, внедрения в практику и овладения ими;

— современная трассология, баллистика, криминалистическое исследование документов, микрочастиц и др. представляют собой хорошо развитые отрасли науки со сложными методиками научного исследования, приборами и аппаратурой. Изъятие объектов для таких исследований часто требует хорошего знания этих методик, соблюдения правил изъятия, упаковки, хранения;

— применение средств криминалистической техники при проведении осмотра места происшествия занимает определенное время и отвлекает следователя от выполнения тех обязанностей, перепоручить которые невозможно или тактически невыгодно;

— при прочих равных условиях специальные познания в ходе осмотра места происшествия лучше применит специалист, обладающий большим опытом.

Участие в осмотрах специалистов-криминалистов приобретает большую актуальность в' связи с возрастающим в современных условиях значением вещественных доказательств для раскрытия и расследования преступлений. Это обусловило и современный уровень организации осмотра места происшествия, что предполагает участие в этом следственном действии не только специалиста-криминалиста широкого профиля, но и более узких специалистов криминалистических подразделений: экспертов физико-химической лаборатории — для обнаружения и изъятия микрочастиц; эксперта-автотехника — для осмотра места ДТП и следов автотранспортных средств; эксперта-баллиста, пожарно-технического эксперта, эксперта-биолога, эксперта лаборатории криминалистической одо-рологии — для обнаружения и фиксации соответствующих объектов и т. д. Очевидно, что привлечение специалистов столь узкого профиля может обеспечить 'Наиболее качественное проведение осмотра места происшествия, что трудно, а подчас и невозможно сделать самому следователю.

Следует различать роль специалиста-криминалиста и эксперта в реализации своих специальных познаний. Деятельность специалиста криминалистического подразделения, участвующего в производстве следственных действий, отличается от выполнения им криминалистической экспертизы по задачам, которые он решает, по .содержанию и методу использования специальных познаний, по объему и характеру процессуальных прав и обязанностей.

Знания специалиста используются лишь для помощи следователю в непосредственном обнаружении, закреплении и изъятии доказательств в ходе осмотра места происшествия; результаты его деятельности отражаются в протоколе этого следственного действия. Производство же экспертизы — самостоятельное процессуальное действие. Эксперт имеет дело с уже собранными доказательствами, на основе исследования которых он устанавливает новые фактические данные и составляет заключение, являющееся самостоятельным источником доказательств. Сотрудник криминалистического подразделения, участвовавший в качестве специалиста в осмотре места происшествия, впоследствии может быть назначен экспертом по этому же делу, если он имеет надлежащую квалификацию (имеет право производства соответствующих видов экспертиз).

Участие специалиста-криминалиста в осмотре места происшествия регламентировано уголовно-процессуальным законодательством (ст. 1281, 191 УПК Украины) и ведомственными нормативными актами. Необходимо отметить, что УПК несколько ограниченно определяет функции специалиста, не способствует реализации современных возможностей криминалистической техники, не учитывает тех изменений, которые произошли в результате практической деятельности. В определенной мере это компенсируют нормативные документы МВД, положения которых не противоречат уголовно-процессуальному законодательству.

В соответствии с нормами УПК специалист-криминалист обязан:

— явиться по вызову следователя;

— участвовать в проведении осмотра места происшествия, использовать свои специальные познания и навыки для содействия следователю в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств;

— ооращать внимание следователя на обстоятельства, связанные с обнаружением и закреплением доказательств;

— давать пояснения по поводу специальных вопросов, возни-кающих при производстве осмотра места происшествия;

— своевременно заявить следователю о своей некомпетентности или заинтересованности в исходе дела.

Специалист-криминалист, участвующий в осмотре места происшествия, имеет право:

— знать, по какому делу, для решения какой задачи, куда, когда и к какому времени явиться. Полученные данные о преступлении, месте его совершения позволяют эксперту соответствующим образом подготовиться, дополнить свою экипировку необходимыми техническими средствами;

— отказаться от участия в проведении осмотра места происшествия по мотивам некомпетентности, заинтересованности;

— предлагать формулировки записей в протоколе осмотра места происшествия, если они касаются фактов, находящихся в сфере специальных познаний, или выявлены при помощи применения специальных познаний и научно-технических средств. Специалист может помочь следователю в составлении фрагментов протокола осмотра места происшествия о применении технических средств, методах обнаружения и закрепления объектов, описания следов и т. д.;

— делать подлежащие занесению в протокол заявления, связанные с обнаружением и изъятием доказательств;

— обращаться с разрешения следователя с вопросами к лицам, участвующим в производстве осмотра места происшествия;

— применять в пределах своей компетенции знания, навыки, научно-технические средства и приемы .для обнаружения, закрепления и изъятия доказательств;

— проводить наблюдения с использованием имеющихся научно-технических средств;

— консультировать следователя и других участников осмотра по поводу возникших специальных вопросов;

— знакомиться с протоколом осмотра места происшествия, высказывать свои замечания относительно его содержания;

— требовать, чтобы в протоколе были указаны его фамилия, имя, отчество, должность и выполненные им действия;

— подписывать протокол и все материально фиксированные результаты своих действий (фототаблицу, слепки, схемы, изъятые следы и т. д.).

Все перечисленные положения отводят специалисту-криминалисту роль лишь технического помощника следователя, не несущего ответственности за результаты такого важнейшего следственного действия, каким является осмотр места происшествия.

Между тем возрастание роли специалиста-криминалиста в осмотре места происшествия связано и с тем, что увеличилось количество его обязанностей, больше требований стало предъявляться к его инициативе и уровню профессиональной подготовки, к оснащению современными техническими средствами и информационно-справочным фондом.

К обязанностям специалистов-криминалистов добавилось предварительное исследование обнаруженных следов непосредственно на месте происшествия с целью выработки розыскной информации для немедленного проведения поисковых мероприятий и раскрытия преступлений по свежим следам. Установлен более жесткий спрос со специалистов за полное и грамотное отражение в протоколе осмотра места происшествия данных об изъятых следах и применении научно-технических средств, что связано с участившимися случаями, при которых преступники избегают уголовной ответственности из-за небрежно составленного протокола.

Методические рекомендации, нормативные документы предполагают также более активное участие специалистов в составлении плана осмотра места происшествия, при выдвижении и отработке версий, основанных на тщательном Изучении следов и объектов обстановки, а также на основе использования методов и средств криминалистической техники.

Очень важной задачей осмотра места происшествия является изъятие следов и вещественных доказательств, имеющих значение по делу. Окончательное решение вопроса о том, какие объекты изымать, а какие нет, остается за следователем (дознавателем), но при этом важное значение должна иметь принципиальная и компетентная позиция специалиста-криминалиста, который зачастую в состоянии квалифицированно определить значение вещественных доказательств, и прежде всего пригодность обнаруженных, следов для целей идентификации, возможность их использования для установления и изобличения преступников. А тем временем на практике нередко встречаются две крайности: 1) следователь стремится изъять все подряд; 2) из-за пассивности специалиста и низкой квалификации следователя не изымаются важнейшие вещественные доказательства.

Повышается техническая оснащенность специалистов-криминалистов, растет уровень их профессиональной подготовленности; к ним предъявляется все больше требований по улучшению обеспеченности справочно-информационным фондом, что имеет решающее значение при предварительном исследовании следов. Активно разрабатываются методы проведения ситуационной экспертизы на месте происшествия. При этом происходит объединение знаний эксперта и специалиста-криминалиста. Хорошие результаты могут быть получены, если специалист-криминалист непосредственно на месте происшествия будет вырабатывать рекомендации, направленные на устранение причин и условий, которые способствовали совершению данного и аналогичных преступлений.

1.8. УЧАСТИЕ

СПЕЦИАЛИСТА-КРИМИНАЛИСТА

В ОСМОТРЕ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ' Регламентируется ст. 1281 УПК Украины.

Результаты осмотра места происшествия во многом зависят от качества подготовки к осмотру. Получив сообщение о происшествии, специалист-криминалист обязан выяснить, что (характер события) и где произошло, каковы условия освещенности на месте происшествия и другие моменты — с тем, чтобы решить, какие научно-технические, поисковые и вспомогательные средства нужны для осмотра.

Если выезд осуществляется не на передвижной криминалистической лаборатории, эксперт определяет необходимость доуком-плектования осветителями, металлоискателями, ультрафиолетовыми осветителями, гипсом и т. д.

Специалист-криминалист может внести предложение привлечь к осмотру места происшествия других специалистов (экспертов-биологов, автотехников, пожарно-технических экспертов и т. д.), с которыми во время осмотра осуществляет тесное взаимодействие.

Перед началом осмотра специалист-криминалист присутствует при опросе свидетелей, очевидцев, лиц, первыми обнаруживших происшествие, и потерпевших. При этом он уясняет обстоятельства события, изменения обстановки, определяет возможность отыскания следов и других вещественных доказательств. По ходу опроса иногда целесообразно сделать наброски плана места происшествия, указав, где, по объяснению опрашиваемых, преступники могли оставить следы рук, ног, микрообъекты и т. д.

По прибытии на место происшествия специалист-криминалист выясняет, как организована охрана места происшествия; обеспечивает сохранность имеющихся следов, помечая их мелом (стеклографом), устанавливая таблички или накрывая подручными материалами; выясняет, какие изменения внесены в первоначальную ^обстановку; уточняет, какие следы обнаружены; помогает следователю удалить с места происшествия посторонних. Принимает участие в инструктаже понятых, материально-ответственных лиц,

потерпевших, участников осмотра, т. е. всех тех, кто будет находиться на месте происшествия, о правилах поведения, о соблюдении условий, обеспечивающих сохранность следов и исключающих оставление новых.

В процессе подготовки к осмотру рекомендуется установить лиц, которые могли быть на месте происшествия, уточнить, где и какие следы они могли оставить, осмотреть подошву их обуви для дальнейшего исключения при обнаружении соответствующих следов. В некоторых случаях целесообразно перед началом осмотра места происшествия получить образцы отпечатков пальцев рук потерпевших, материально-ответственных и других лиц, которые могли оставить следы своих рук вне связи с событием преступления.

Перед тем как использовать служебно-розыскную собаку, специалист-криминалист должен внимательно осмотреть место, от которого предполагается ее применить, указать инспектору-кинологу на имеющиеся следы и предупредить о необходимости сохранить эти и другие следы. Затем следует зафиксировать направление движения служебно-розыскной собаки, чтобы решить вопрос о границах осмотра места происшествия, с учетом сведений, полученных от кинолога.

По окончании всех подготовительных действий оперативно-следственная группа приступает непосредственно к осмотру места происшествия.

На стадии* общего осмотра специалист-криминалист вместе со следователем вырабатывает план детального осмотра, намечает его границы, определяет последовательность осмотра, способы поиска следов и других вещественных доказательств, а также выбирает соответствующие научно-технические средства. Еще раз уточняется необходимость привлечения специалистов других отраслей знаний, принимаются меры к доставлению на место происшествия необходимых технико-криминалистических и вспомогательных средств, упаковочного материала.

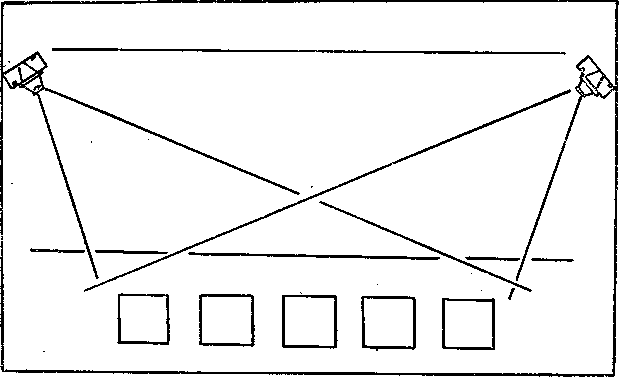

На этой стадии специалист-криминалист осуществляет фотографирование — с тем, чтобы зафиксировать обстановку места происшествия в том виде, в каком она находилась на момент прибытия оперативно-следственной группы. При этом производится ориентирующая и обзорная фотосъемка. Количество снимков и точки съемки определяются исходя из необходимости зафиксировать все важнейшие объекты и их взаимное расположение. На этой же стадии может производиться узловая съемка '.

1 Более детально правила и способы фотографирования места происшествия рассмотрены в гл. 3.

Во многих случаях обычные виды съемок может самостоятельно выполнить следователь, так как обладает необходимыми для этого познаниями в области криминалистической техники, но к. проведению более сложной фотосъемки, безусловно, целесообразно привлекать специалиста-криминалиста.

Так как место происшествия в целом и отдельные его объекты фиксируются кроме того с помощью планов и схем, специалист-криминалист оказывает помощь следователю в производстве необходимых измерений. Они должны проводиться тщательно, с применением точных измерительных приспособлений, так как нередко указание на точное местонахождение предмета помогает установить существенные обстоятельства, разоблачить инсценировку преступления. Точное измерение расстояний особенно необходимо по делам о дорожно-транспортных происшествиях.

Для фиксации местонахождения того или иного объекта на месте происшествия применяется прием, основанный- на принципе координат. Он заключается в том, что для каждого объекта, положение которого относительно обстановки места происшествия надо зафиксировать, измеряются расстояния не менее чем до двух объектов, остающихся неподвижными (угол дома, опора электропередачи и т. д.). Если объект имеет значительную протяженность (труп, лом), то измеряются координаты его крайних точек относительно неподвижных предметов.

На стадии общего осмотра необходимо соблюдать максимальную осторожность, чтобы не внести изменений в обстановку, не уничтожить имеющиеся следы и не оставить свои. Поэтому, как правило, на этой стадии брать в руки какие-либо предметы, передвигать их не следует. Чтобы не повредить обнаруженные следы и другие вещественные доказательства, их следует оградить (например, очертить мелом участок, на котором находятся следы, накрыть их ящиками). Следы и другие объекты целесообразно отметить специально изготовленными для этой цели стрелками, картонными бирками или листами бумаги с цифрами. Это будет способствовать более правильной фиксации их местоположения в протоколе, планах и фототаблице.

На стадии детального осмотра специалист-криминалист осуществляет поиск следов и других вещественных доказательств. Перед этим он инструктирует понятых о том, что они должны наблюдать -за его действиями и воспринимать все то, что при этом обнаружено. Важно обращать внимание, понятых на те следы и вещественные доказательства, которые подлежат изъятию с места происшествия.

Исходя из конкретной обстановки специалист выбирает наибо-

лее эффективные средства и методы, позволяющие обнаружить и надежно зафиксировать следы. При этом большое значение имеет его опыт, уровень профессионального мастерства, знание возможностей криминалистической науки, специальной литературы, умение определять места нахождения следов преступника.

Во время детального осмотра места происшествия изучаются:

— характер обнаруженных следов и других вещественных доказательств — с тем, чтобы определить их относимость к преступлению;

— предметы, возможно, служившие орудиями преступления или объектами преступного посягательства, а также предметы, вероятно, принадлежавшие преступникам;

— объекты, первоначальное положение которых изменено (опрокинутая мебель, открытые дверки шкафов, выдвинутые ящики и т. п.);

— предполагаемые места входа преступников в помещение и выхода из него;

— предполагаемые пути движения преступников.

Иногда определить пути прихода и ухода преступников очень

•сложно. В таких случаях специалист-криминалист выдвигает несколько предположений о местах проникновения преступника в помещение, пути его движения и проверяет эти модели в процессе детального осмотра места происшествия.

Необходимо отметить, что место проникновения преступника в помещение является наиболее важным объектом, так как часто именно здесь удается обнаружить весьма большое разнообразие следов, которые с наибольшей вероятностью принадлежат преступнику. Осмотр рекомендуется проводить целенаправленно, осуществляя поиск всего комплекса следов — следов рук, перчаток, обуви, транспортных средств, крови, запаха, микрочастиц, в том числе текстильных волокон, объектов биологического, растительного, почвенного и животного происхождения, следов взлома и применения

•огнестрельного оружия, а также менее распространенных следов: зубов, лба, губ, ткани, босых ног, стеклореза, следов открывания бутылок и т. д. Если на каждом этапе осмотра мысленно сверять свои действия с этой схемой, то будут обеспечены полнота и высокая результативность исследования места происшествия.

Специалист-криминалист должен подходить к обстановке места происшествия не как к случайному нагромождению отдельных еле-Дов^ и предметов, а как к взаимосвязанной системе, отображающей действия преступника.

После уяснения характера преступления, определения порядка и последовательности своих действий на месте происшествия спе-

циалист может приступать к поиску следов. Все следы (в идеальном случае — после исключения всех лиц, не причастных к совершению преступления) должны быть зафиксированы независимо от того, противоречат они или не противоречат выдвинутым версиям.

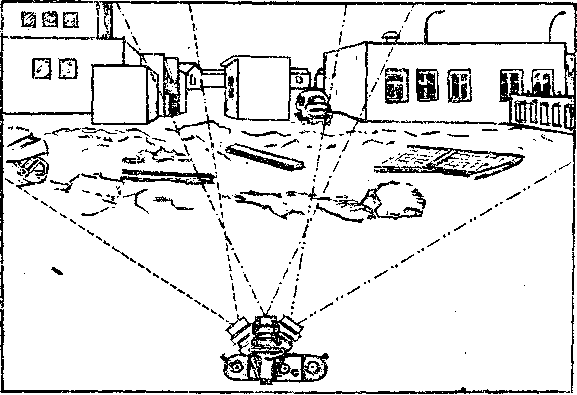

Первостепенное значение имеет обнаружение следов рук преступника. Для наиболее эффективного их поиска важно научиться мысленно моделировать действия преступника и на этой основе сосредоточить основное внимание на исследовании тех объектов, к которым он мог прикасаться, с которыми мог контактировать. При этом осматриваются: место проникновения в помещение, места хранения ценностей, перемещенные объекты, предметы, оставленные перступниками, и т. п.

Еще на стадии, общего осмотра должен начаться поиск следов обуви. Это позволит обеспечить их сохранность и даст возможность участникам осмотра относительно свободно перемещаться по территории места происшествия.

Необходимо знать, что следы обуви могут быть не только видимые (объемные в грунте, окрашенные, наслоения и др.), но и маловидимые (различимые лишь под определенным углом зрения), а также невидимые на некоторых гладких поверхностях. Поэтому поиск следов обуви требует применения соответствующих методов и технических средств.

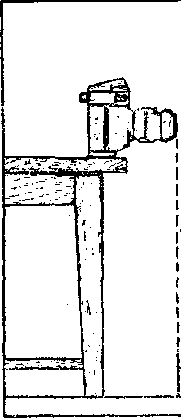

Если обнаружение следов рук, а нередко и следов обуви представляет определенную сложность, то следы орудий взлома и инструментов в большинстве случаев устанавливаются сразу же, и от специалиста-криминалиста требуется лишь помощь в их фиксации и изъятии. Для принятия правильного решения об изъятии следов взлома специалист должен быть хорошо осведомлен о возможностях современной трассологии, должен уметь находить в следах микрочастицы и учитывать возможность использования материала объекта-следоносителя для дальнейшего сравнительного исследования (при обнаружении на изъятом орудии соответствующих микрочастиц, лакокрасочного покрытия).

Осматривая следы взлома, криминалист помогает следователю зафиксировать определенные признаки, позволяющие проверить версию об инсценировке преступления. Негативными обстоятельствами, которые в последующем позволяют отработать эту версию, могут быть:

— обнаружение следов, указывающих на совершение взлома изнутри (пыль, мусор, осколки штукатурки, битого кирпича находятся внутри помещения, а должны находиться вне его);

— отсутствие следов, которые долж”ы были остаться при

данном способе взлома (например, следов орудий взлома двери, открытой путем срыва навесного замка);

— наличие на взломанной преграде повреждений, которые не позволяют произвести действия, якобы совершенные преступником (размер пролома не позволяет проникнуть в него или протащить предмет, аналогичный похищенному);

— наличие на месте взлома излишних, неоправданных повреждений или разрушений;

— наличе следов, указывающих на искусственное облегчение совершения взлома (на взломанном замке обнаружены такие повреждения, которые могли быть нанесены, если замок при этом находился в открытом состоянии).

При обнаружении следов автотранспортного средства специалист-криминалист не только производит 'необходимые для опре-' деления его модели измерения базы, колеи, ширины беговой дорожки и т. д., изготавливает гипсовые слепки следа протектора, “о и собирает данные об индивидуальных особенностях транспортного средства, направлении его движения, следах торможения, признаках остановки и др.

Участвуя в осмотре места происшествия по делам, связанным с применением огнестрельного оружия, специалист-криминалист осуществляет поиск и фиксацию следов его применения, отыскивает стреляные пули, гильзы, дробь, пыжи, прокладки и т. п., производит визирование следов выстрела и определяет место нахождения стрелявшего. (Более подробно методические и тактические вопросы обнаружения, фиксации и изъятия следов рассматриваются в гл. 4.)

Кроме поиска следов и других вещественных доказательств специалист-криминалист при детальном осмотре места происшествия дает следователю различные консультации в пределах своей компетенции. Основанные на специальных познаниях, соображения специалиста могут иметь важное значение, хотя они и факультативны для следователя. (Последнее 'Не снимает со специалиста' ответственности за ошибочные суждения.) Опираясь на консультацию специалиста-криминалиста, следователь может более точ-ч но определить относимость материальных следов к событию пре-ступления, построить предположения о действиях преступника.

Рекомендации специалиста могут касаться механизма образования следов, соответствия найденных орудий следам взлома на преградах, пригодности выявленных следов для идентификации. В ряде случаев он может определить тип, скорость и направление движения транспортного средства, рост, особенности походки человека, особенности строения руки; установить, одним или разны-

ми лицами оставлены следы рук; определить факт использования при взломах одного и того же орудия и т. п. Однако надо иметь в виду, что подобные советы в протокол осмотра не заносятся. Занесению в протокол подлежат лишь заявления, связанные с обнаружением, закреплением и изъятием доказательств.

Участвуя в осмотре места происшествия, криминалист не только решает задачи по обнаружению, фиксации следов и других вещественных доказательств, но и помогает решать общие задачи осмотра, направленные на установление всех обстоятельств, которые характеризуют субъект и объект преступления, объектив-• ную и субъективную его стороны.

При осмотре специалист-криминалист изучает также обстоятельства, облегчившие совершение преступления, выявляет мате-, риальные следы, указывающие на эти обстоятельства, т. е. осуществляет деятельность по устранению причин и условий, способствующих совершению преступления.

На заключительной стадии осмотра специалист-криминалист помогает следователю упаковывать обнаруженные следы и предметы. Обладая большим, чем следователь, опытом и знаниями в этом плане, криминалист выполняет эту работу так, чтобы обеспечить их сохранность для последующего исследования. Для этого используется заранее подготовленный упаковочный материал или материал из числа подручного, имеющегося на месте. Изымаемые объекты опечатываются печатью следователя и заверяются подписями следователя и понятых.

Лучшим способом приобщения к уголовному делу обнаруженных следов является их изъятие вместе с объектами. Но далеко не во всех случаях можно изъять с места 'происшествия объект-следоноситель, и поэтому специалист изготавливает со следов копии.

Специалист-криминалист помогает следователю составить протокол осмотра. Он консультирует следователя относительно специфических терминов, употребляемых при описании следов и других вещественных доказательств, помогает составить фрагменты протокола, в которых речь идет об обнаруженных следах, с указанием их расположения, типовой принадлежности, способов фиксации и изъятия, использованной криминалистической техники. Специалист-криминалист имеет право требовать занесения в протокол своих замечаний и заявлений, связанных с обнаружением, закреплением и изъятием доказательств.

Здесь же, на месте происшествия, специалист-криминалист осуществляет предварительное исследование вещественных доказательств, что имеет важное значение для раскрытия преступлений

по свежим следам. Предварительное исследование следов проводится как во время осмотра, так и сразу после его окончания. Результаты исследования оформляются специальной справкой.

Кроме этого специалист-криминалист помогает следователю на месте происшествия назначить криминалистические экспертизы,, если их проведение не терпит отлагательства. В этом случае упакованные и соответствующим образом оформленные вещественные доказательства вместе с постановлением (отношением) о назначении экспертизы специалист доставляет в экспертно-криминалистическое подразделение.

1.9. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ

СПЕЦИАЛИСТА-КРИМИНАЛИСТА

К ОСМОТРУ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

Порядок привлечения специалистов-криминалистов к осмотрам мест происшествий регламентируется ведомственными нормативными актами. В некоторых из них перечисляются случаи (обычно по наиболее опасным преступлениям), когда участие сотрудников экспертно-криминалистических подразделений в осмотрах мест происшествий обязательно. Это связано с требованиями улучшения качества осмотров, эффективного применения при этом научно-технических средств и методов, повышением роли следов и других вещественных доказательств в раскрытии и расследовании преступлений.

Следует отметить, что обязательность участия специалиста в осмотре места происшествия из действующего уголовно-процессу-ального законодательства не вытекает. Закон предоставляет следователю право лишь при необходимости привлекать специалистов к участию в осмотре.

Перечень случаев обязательного участия специалистов в осмотрах не может быть абсолютным. Представляется, что следователь должен в этом вопросе руководствоваться соображениями целесообразности, учитывать реальное положение дел и иметь в виду, что штатная численность экспертно-криминалистической службы пока не позволяет обеспечить участие специалистов во всех проводимых осмотрах.

В настоящее же время специалисты нередко привлекаются .к осмотрам, при производстве которых яе требуются специальные познания, а применение криминалистической техники не носит

сложного характера. Действия их при таких осмотрах ограничиваются, как правило, фотографированием места происшествия, что в состоянии выполнить сам следователь. Это зачастую не позволяет специалистам принять участие в осмотрах мест тех преступлений, которые совершены наиболее квалифицированно, и прежде всего в условиях неочевидности. Между тем требование повысить эффективность применения научно-технических средств в раскрытии преступлений предполагает активное привлечение специалистов-криминалистов в первую очередь к осмотрам мест происшествий именно этой категории преступлений. В связи с этим необходимо принять меры, которые создали бы предпосылки для обоснованного привлечения сотрудников экспертно-криминалистических подразделений к участию в осмотрах и позволили бы исключить или свести к минимуму выполнение ими на местах происшествий работы, не требующей специальных криминалистических познаний.

При этом важно обеспечить взаимодействие подразделений, которые имеют отношение к организации осмотров мест происшествий — следственных и оперативных аппаратов, дежурных частей, патрульно-постовой службы и т. д. Оперативный и следственный состав нужно ориентировать на самостоятельное использование научно-технических средств в процессе производства следственных действий и оперативно-поисковых мероприятий. Эта проблема весьма актуальна, так как имеется тенденция ограничивать обязанности следователей и оперативных работников, связанные с. изъятием следов на месте происшествия и дальнейшим их использованием в качестве доказательств для изобличения преступников. Практика показывает, что нередко эти обязанности фактически перекладываются на экспертов-криминалистов. На них же возлагается ответственность за недостатки и в использовании вещественных доказательств при раскрытии преступлений. Это ведет к тому, что следователи и оперативные работники утрачивают навыки в работе с вещественными доказательствами, не умеют их отыскивать, хранить и тактически грамотно использовать.

Организационные вопросы рационального привлечения специалистов к участию в осмотрах должны тесно увязываться с оценкой первоначальной информации о преступных событиях, принятием мер к охране места происшествия, формированием следственно-оперативных групп и оснащением их криминалистической техникой, с обучением следователей (дознавателей) навыкам применения при осмотрах научно-технических средств.

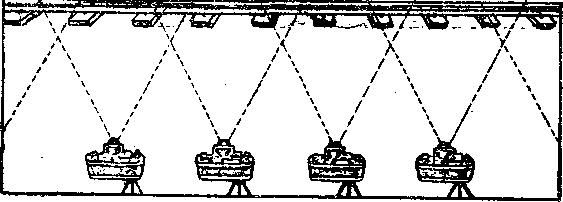

Для обеспечения оперативности и своевременности привлечения сотрудников криминалистических подразделений к осмотрам мест происшествий в качестве специалистов организуется их дежурство в составе следственно-оперативных групп при дежурных частях МВД, УВД и горрайорганов.

Порядок дежурств определяется руководством МВД, УВД, УВДТ, отдела внутренних дел с учетом численности экспертов, оперативной обстановки и при наличии права на самостоятельное участие в осмотрах мест происшествий. Дежурство осуществляется в следующих формах:

домашнее дежурство в нерабочее время;

в составе оперативно-следственных групп при дежурных частях органов внутренних дел в часы наиболее напряженной обстановки;

круглосуточное дежурство в составе оперативно-следственных групп при дежурных частях органов внутренних дел.

Вопрос о целесообразности участия сотрудника криминалистического подразделения в осмотре места происшествия (напомним, что речь должна идти о случаях, требующих квалифицированного применения криминалистических средств и методов) решается, как правило, с участием следователя или руководителя следственного подразделения.

При этом следователь или оперативный дежурный по органу внутренних дел обязан принять меры к тому, чтобы получить наиболее полную информацию о событии преступления и его особенностях.

• Выезд специалиста на место происшествия и возвращение его к месту службы осуществляются на передвижной криминалистической лаборатории, а при отсутствии такого автомобиля — на автотранспорте, предоставляемом дежурным по органу. Последний несет ответственность за своевременную доставку специалиста к месту происшествия и обратно.

2

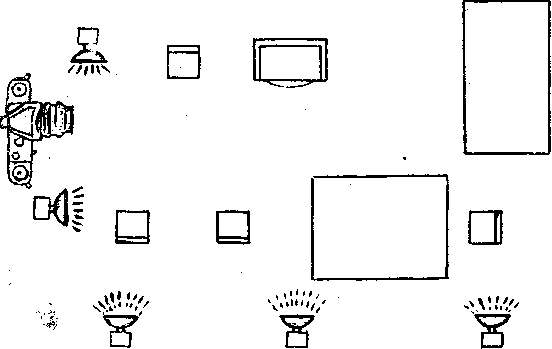

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСМОТРЕ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

При осмотре места происшествия для обнаружения, фиксации и изъятия доказательств используются различные научно-технические средства, которые можно разделить на несколько групп с учетом их основного целевого назначения в криминалистической

практике:

средства освещения, к которым относятся электроосветители,

электронные фотовспышки, фонари;

оптические приборы, т. е. обычные лупы различной степени увеличения—дактилоскопические, измерительные, с подсветкой;

фотоаппаратура и ее принадлежности;

средства выявления следов кожных узоров;

средства для изготовления слепков;

средства измерения;

средства видеозаписи, звукозаписи и киносъемки;

поисковые средства;

вспомогательные средства (инструмент общего назначения).

Эти средства должны соответствовать ряду требований. Прежде всего, они должны.быть универсальны и портативны, чтобы можно было работать с различного рода объектами и в сложных полевых условиях. При производстве следственного действия допустимо применение только тех средств и методов -криминалистической техники, которые дадут очевидные результаты, понятные всем участникам следственного действия.

Использование средств и приемов криминалистической техники должно осуществляться в строгом соответствии с законом, в пределах установленных нормами прав. Во всех случаях применение

криминалистической техники должно быть зафиксировано в протоколе осмотра места происшествия; в противном случае получе”--ные данные не будут иметь доказательственного значения.

2.1. КОМПЛЕКТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

В настоящее время большинство технико-криминалисти,-ческих средств, используемых следователями, работниками дознания, специалистами криминалистических и других экспертных учреждений, комплектуется в виде наборов, размещаемых в специально оборудованных для этих целей чемоданах, сумках и т. д. Наибольшее распространение получили наборы научно-технических средств для следователей, сотрудников ГАИ, оперативных ра-*. ботников, прокуроров-криминалистов, которые комплектуются в виде чемоданов (следственных или экспертных).

Кроме универсальных наборов научно-технические средства могут комплектоваться по целевому назначению: для поиска и фиксации следов рук, ног и транспортных средств, для фотосъемки,освещения, для обнаружения и изъятия микрочастиц и т. д. Или в связи с расследованием определенного вида преступлений (убийств, дорожно-транспортных происшествий, пожаров, изнасилований и др.).

Следователи и дознаватели органов внутренних дел обеспечи-; ваются унифицированными чемоданами, которые содержа? инструменты, предметы и вещества, необходимые для обнаружения,, фиксации и изъятия различных следов и объектов при осмотре места происшествия.

В комплект унифицированного чемодана входят следующие технико-криминалистические средства:

— дактилоскопические и магнитные кисточки, наборы порошков для выявления следов рук, темная и светлая дактилопленка,. рулон склеивающей ленты для копирования следов рук, резиновые перчатки для работы с объектами, на которых могут быть следы рук, электрический фонарь и специальная криминалистическая лупа с подсветкой для обнаружения следов;

— инструменты дли изготовления слепков — миска, банка, шпатель для приготовления гипсовой слепочной массы, паста “К” и катализатор “К-18”, пинцеты для удаления инородных тел е поверхности следа, лак для волос в аэрозольной упаковке для за-

крепления следов ног на сыпучем грунте, пластилин, бинт для армирования;

— средства измерения и составления схем — метрическая рулетка, штангенциркуль, следственная линейка, транспортир, масштабная линейка, компас;

— средства для дактилоскопирования — пластина, валик, тюбик с типографской краской, бланки дактилокарт;

— упаковочный материал — полиэтиленовые пакеты, пробирки, конверты;