- •Системы теплоснабжения и тепловые сети.

- •Источники теплоты в системах теплоснабжения

- •1. Расчетные параметры воздуха внутри и снаружи отапливаемых помещений

- •3. Определение расхода тепла на отопление помещений

- •4. Системы центрального отопления промышленнных зданий

- •Введение

- •1. Системы кондиционирования

- •2. Общие сведения

- •3. Системы кондиционирования воздуха на промышленных предприятиях, предприятиях железнодорожного транспорта и в подвижном составе

- •3.2. Центральные однозальные и многозальные системы

- •4. Термовлажностная обработка воздуха.

- •5. Холодоснабжение и теплоснабжение систем кондиционирования.

3. Определение расхода тепла на отопление помещений

3.1. ТЕПЛОПОТЕРИ ЧЕРЕЗ ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПОМЕЩЕНИЯ

Затраты тепла на поддержание комфортных условий микроклимата в отапливаемом помещении зависят от того, насколько эффективно ограждающие конструкции помещения (стены, окна, перекрытия, двери и т.д.) защищают его от воздействия наружной среды.

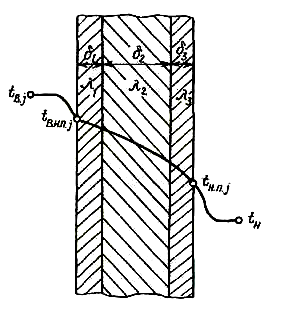

Рис.3.1. Характер изменения температуры в многослойной ограждающей конструкции здания в холодный период годаtвр>tн)

Ограждения разнообразны по своей

конструкции и используемым материалам,

но обычно могут рассматриваться как

стенки (рис.3.1), выполненные из

Mс, однородных и неоднородных

слоев, каждый из которых имеет свой

коэффициент теплопроводности — i

, и толщину слоя —

i

, и толщину слоя — i;.

i;.![]()

![]()

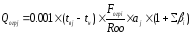

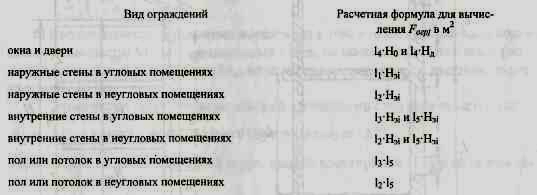

Количество тепла— кВт, которое в холодный период года

уходит из помещения через j-e ограждение, определяется по формуле

(3.1)

(3.1)

где tвj— температура внутреннего воздуха около j-гo ограждения, °С (для помещений высотой Нэi; < 4 м. tвj=tвpдля помещений высотой Нэi, > 4 м для боковых ограждений

![]()

а для потолочных ограждений

![]()

![]()

![]()

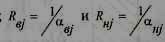

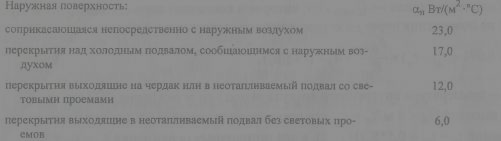

коэффициент повышения температуры внутреннего воздуха по высоте помещения °С/м); tн— температура наружного воздуха (для наружных ограждений) или температура воздуха в соседних помещениях, °С, (для внутренних ограждений); Foгpj—расчетная площадь поверхности j-гo ограждения, м , которая в соответствии с обозначениями на рис.3.2 определяется следующим образом:

—

полное сопротивление теплопередаче

j-ro ограждения, м2* °С/Вт;

— соответственно сопротивления

теплопереходу от внутреннего воздуха

к j-му ограждению и от него к наружному

воздуху,

![]()

![]()

и

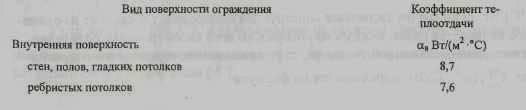

и — соответственно коэффициенты теплоотдачи

к внутренней поверхности ограждения и

от наружной поверхности ограждения,

— соответственно коэффициенты теплоотдачи

к внутренней поверхности ограждения и

от наружной поверхности ограждения,![]() принимаются

следующими:

принимаются

следующими:

![]() —

приведенное термическое сопротивление

теплопереходу через массив ограждающей

конструкции,

—

приведенное термическое сопротивление

теплопереходу через массив ограждающей

конструкции,![]()

Рис. 3.2. Схема обмера помещений а — в плане; б — по высоте.

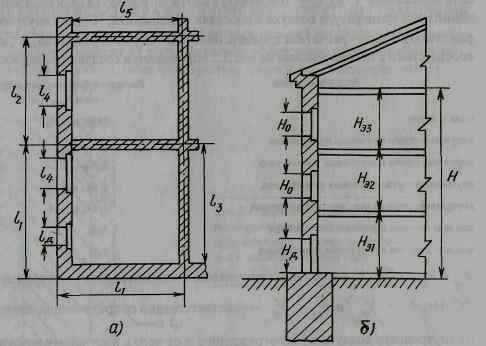

Для однородного i-ro слоя ограждающей

конструкции

![]()

Если вся ограждающая конструкция однородна, т.е. состоит из одинакового количества слоев, каждых из которых по всей своей площади определенного материала неизменной толщины, то ее приведенное термическое сопротивление

![]() определяется по формуле

определяется по формуле

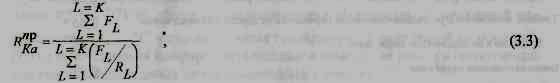

Неоднородность ограждающей конструкции может выражаться тремя видами:

а) Ограждающая конструкция неоднородна,

так как состоит из к отдельных

участков площадью FL, каждый из

которых отличается от остальных или

количеством слоев, или их толщиной, или

видом материалов. Термическое сопротивление

каждого из участков —RLопределяется по формуле (3.2), а общее

приведенное сопротивление всей

конструкции такого типа![]()

![]()

по формуле

б) Неоднородность ограждения выражается в том, что по всей площади ограждения размещается M0, штук однородных слоев, но последовательно с ними (по ходу потока тепла) размещается Мн0штук неоднородных слоев с участком из разных материалов.

Термическое сопротивление каждого однородного слоя определяется как

![]()

а каждого неоднородного слоя по формуле (3.3).

Термическое сопротивление всей ограждающей конструкции такого вида определяется по формуле

в) Неоднородность ограждения выражается в том, что в его составе имеются участки с неоднородность типа «а» и участки с неоднородностью типа «б». Приведенное термическое сопротивление такой конструкции определяется по формуле

![]()

Если же или ограждение не является плоским, то приведенные термические сопротивления его следует определять на основе расчета температурного поля в ограждении [ 9 ].

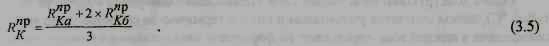

Для световых проемов в ограждающих конструкциях (окна, аэрационные фонари и т.п.) полное термическое сопротивление Ro, Вт/м2* °С) обычно не рассчитывают, а принимают по [ 9 ] следующим:

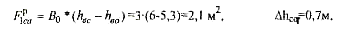

Отличается и методика определения теплопотерь через полы первого этажа расположенные непосредственно на грунте. Для них всю поверхность пола помещения (Fп=I2*I5или Fп=I3*I5рис.3.2) разбивают на четыре зоны и, приняв, для каждой из них, средние значения полного термического сопротивления теплопередачи от внутреннего к наружному воздуху через пол и грунт, соответственно: R01= 2.1; R02= 4.3; R03= 8.6 и R04= 14.2 (м2°С)/Вт, определяют теплопотери раздельно для каждой зоны по формуле (3.1).

Первая зона занимает примыкающую к наружным ограждениям, полосу пола шириной 2м, и ее площадь

![]()

Вторая зона занимает полосу шириной 2 м, примыкающую к первой и ее площадь

![]()

Третья зона занимает следующую двухметровую полосу и ее площадь

![]() м2.

м2.

К четвертой зоне относится вся оставшаяся площадь помещения

![]() м2.

м2.![]()

Если в конструкцию пола входит слой утепляющего материала с

![]() то пол считается утепленным и полное

термическое сопротивление теплопередачи

в каждой зоне определяют по формуле

то пол считается утепленным и полное

термическое сопротивление теплопередачи

в каждой зоне определяют по формуле

Если между грунтом и полом размещаются лаги, то Roiдля каждой из зон увеличивают на 18%;

Определив в соответствии с изложенным,

размеры поверхности каждого ограждения

Foгpздания, их полные сопротивления

теплопередаче R0и значения

поправочных величин —ajи j,

можно, используя формулу (3.1), для любых

значений температур наружного и

внутреннего воздуха определить потере

тепла через ограждение любого

эксплуатируемого здания, для которого

известен материал, толщины и расположения

слоев в ограждениях.

j,

можно, используя формулу (3.1), для любых

значений температур наружного и

внутреннего воздуха определить потере

тепла через ограждение любого

эксплуатируемого здания, для которого

известен материал, толщины и расположения

слоев в ограждениях.

При проектировании и строительстве

новых зданий, выбор материалов, толщин

и расположений слоев каждой ограждающей

конструкции должен производится таким

образом, чтобы при любых реально возможных

колебаниях температуры воздуха с ее

наружной стороны, полное сопротивление

теплопередаче ограждения

обеспечивало поддержание температуры

ее внутренней поверхности — tвнпj,

°С, не ниже значения температуры,

определяемой по формуле (2.3) для обеспечения

комфорта находящихся в помещении людей

и предотвращения конденсации водяных

паров находящихся в воздухе.![]()

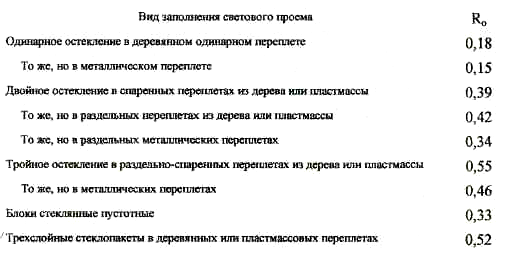

aj— коэффициент, учитывающий положение ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху, и принимаемый следующим образом:

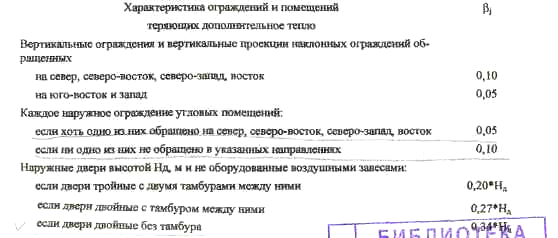

j— коэффициент учитывающий долю добавочных

тепловых потерь через j-

j— коэффициент учитывающий долю добавочных

тепловых потерь через j-

ое ограждение, вводимый в следующих случаях:

![]()

Для наружных ограждений этому соответствует значение не ниже вычисляемого по формуле

При использовании ограждений, величины

полного сопротивления теплопередаче

которых выше, чем по формуле (3.7),

снижаются потоки тепла уходящие через

ограждения из помещений и требуются

меньшие расходы тепла из систем отопления.

Следовательно, снижаются расходы топлива

на выработку тепла для отопления здания

и ежегодные денежные затраты на

приобретение этого топлива — Sт,

руб/год.![]()

Экономия средств на приобретение топлива будет тем больше, чем продолжительней отопительный период в зоне размещения здания, ниже средний уровень температур наружного воздуха в регионе и выше цена используемого топлива.

Вместе с тем, создание ограждения с

более высокими значениями Rоjтребует или увеличения толщины слоев

ограждающей конструкции или создания

конструкций с использованием материалов

с низкими значениями коэффициентов

теплопроводности. И в том и в другом

случае возрастает стоимость ограждений.

Возрастает и величина ежегодных денежных

расходов — Soгp, руб/год. Оптимальное

значение величины полного сопротивления

теплопередаче ограждения—

соответствует минимуму суммарных

годовых денежных затрат Sт+ Soгpи различно для регионов, отличающихся

друг от друга продолжительность и

суровостью отопительного периода. (Чем

продолжительней отопительный период

и ниже уровень температур в регионе,

тем большее значение Rоjприменяемых

ограждений будет оптимальным)![]()

![]()

Оптимальное значение ограждений зависит и от стоимости используемо-го в системах отопления топлива. (При увеличении стоимости топлива оптимальным будет использование ограждений с более высокими значениями Roj) В связи с непрерывным и значительным за последние годы повышением стоимости используемого в нашей стране топлива, оказалось, что все здания, построенные до 1996 года по нормативам для периода времени с использованием дешевого топлива, имеют низкие значения Rоj, a следовательно, дешевые ограждения, но большее количество тепла, теряемого через них.

При современных высоких ценах на топливо

резко возросли затраты на его приобретение

и эксплуатация таких зданий стала

малоэкономичной. В настоящее время

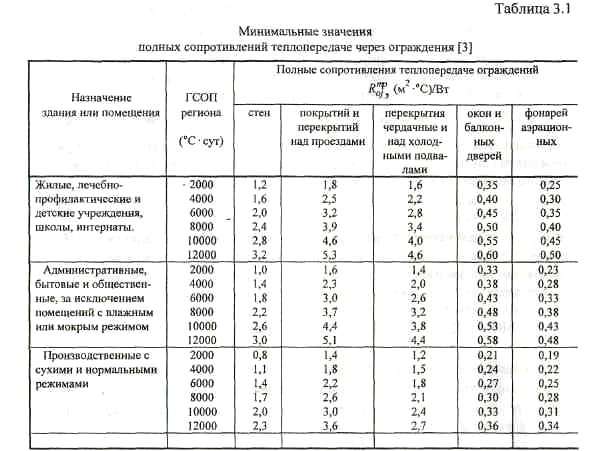

нормативные документы [9] рекомендуют

для заданий, проектируемых и сооружаемых

после июля 1996 г., использовать наружные

ограждения с полными сопротивлениями

теплопередаче

![]() более

высокими (табл. 3.1),чем значения, вычисляемые

по формуле (3.7). Для зданий, проектируемых

и сооружаемых после 2000 года, полные

сопротивления теплопередаче ограждений,

приведенные в табл. 3.1, должны увеличиваться

еще в 1,6 - 1,8 раз.

более

высокими (табл. 3.1),чем значения, вычисляемые

по формуле (3.7). Для зданий, проектируемых

и сооружаемых после 2000 года, полные

сопротивления теплопередаче ограждений,

приведенные в табл. 3.1, должны увеличиваться

еще в 1,6 - 1,8 раз.

В табл. 3.1 оптимальные значения

![]() приведены для различных ограждений,

используемых в здании, разного назначения

и в регионах с разным климатом. Показатели

климата региона характеризуются

величиной градусо-суток отопительного

периода (ГСОП), (°С • сут), вычисляемого

по формуле

приведены для различных ограждений,

используемых в здании, разного назначения

и в регионах с разным климатом. Показатели

климата региона характеризуются

величиной градусо-суток отопительного

периода (ГСОП), (°С • сут), вычисляемого

по формуле

![]()

![]()

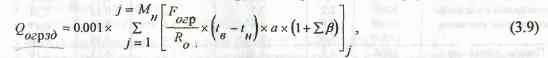

где — средняя температура наружного воздуха в регионе за отопительный период, °С; Zoп— продолжительность отопительного периода в регионе, сут. Суммарные тепловые потери через ограждения здания —Qогрзд, кВт, имеющего Мннаружных ограждающих конструкций определяются по формуле

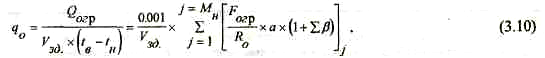

Теплопотери через все наружные ограждения

здания, отнесенные к объему здания по

наружному обмеру — Vзд, м3;

и к разности внутренней и наружной

температур воздуха — (tв- tн),

°С представляют удельную отопительную

характеристику здания—

вычисляемую по формуле![]()

Для каждого определенного типоразмера зданий совокупность величин, входящих в выражение (3.10),практически неизменна и не зависит от изменений температур воздуха. Используя значения удельной отопительной характеристики, вычисленные по (3.10) для одного здания, можно определять потери тепла через ограждения любого здания того же типа по формуле

![]()

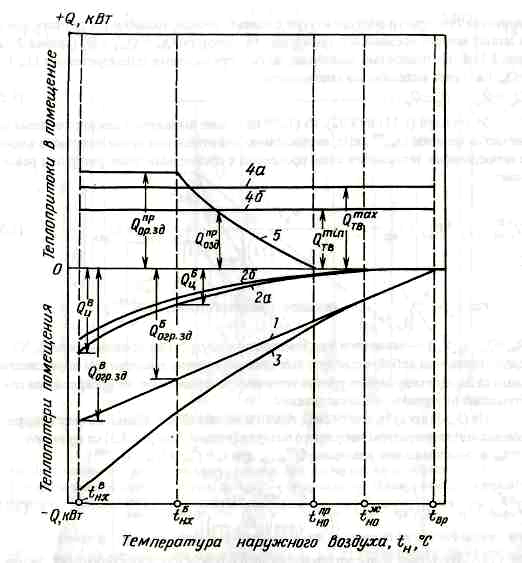

Из (3.9) и (3.11) следует, что, при равенстве наружной и внутренней температур воздуха, теплопотери через ограждения отсутствуют и Qогрзд= 0- По мере понижения температуры наружного воздуха теплопотери здания линейно возрастают (кривая 1 на рис.3.3), достигая максимальной величины при минимальном значении температуры наружного воздуха в данном регионе.

Пример 3.1

Для производственного помещения,

рассмотренного в примере 2.1 и расположенного

в г. Москве, определить необходимую

толщину наружных ограждений и потери

тепла через них при температуре наружного

воздуха tнхБ, если торцевое

наружное ограждение F1обращено

на север и выполнено из слоя глиняного

кирпича на песчано-цементном растворе

толщиной К.

Изнутри ограждение покрыто слоем

известково-песчаной штукатурки толщиной

К.

Изнутри ограждение покрыто слоем

известково-песчаной штукатурки толщиной ш=0.03

м. В стене размещено окно площадью F0K=12

м2с одинарным остеклением в

деревянных переплетах.

ш=0.03

м. В стене размещено окно площадью F0K=12

м2с одинарным остеклением в

деревянных переплетах.

Потолочное перекрытие F5выполнено

из железо-бетонных ребристых плит,

толщиной п=0,12

м и засыпаны сверху слоем керамзитового

гравия толщиной —

п=0,12

м и засыпаны сверху слоем керамзитового

гравия толщиной — 3.

3.

Коэффициент повышения температуры воздуха по высоте помещения составляет Кн=0,3 °С/м.

Результаты расчетов получить:

А. Для здания спроектированного по нормативам действовавшим до июля 1996 года.

Б. Для здания спроектированного по нормативам действующим с 1 июля 1996 года.

Решение

1. Из приложения 2 принимаем для г.Москвы

![]()

2. Из расчетов, выполненных в примере 2.1,принимаем:

— температура воздуха в рабочей зоне помещения — tвр0= 21,6 °С;

— нормативный температурный перепад:![]()

для торцевой наружной стены![]()

для чердачного перекрытия

3. Из приложения 3 находим:

— для глиняного кирпича: плотность

к=1800

кг/м; удельная теплоемкость Ск=0,88

к=1800

кг/м; удельная теплоемкость Ск=0,88![]()

![]()

коэффициент теплопроводности

— для известково-песчаной штукатурки:

![]()

![]()

— для железобетонной плиты:

![]()

![]()

— для керамзитового гравия:

![]()

![]()

4. Вычисляем среднее значение температуры внутреннего воздуха: у торцевой стены и окна в ней

![]()

у чердачного перекрытия:

![]()

5. Определяем по формуле 3.7 необходимые значения полных сопротивлений теплопередаче через наружные ограждения здания спроектированного по нормативам действовавших до июля 1996 г.

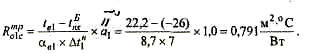

Для торцевой стены:

Для чердачного перекрытия:

6. Из приложения 2 для г. Москвы принимаем

значение средней температуры наружного

воздуха за отопительный период

![]() и с учетом продолжительности отопительного

периода

и с учетом продолжительности отопительного

периода![]() суток вычисляем по формуле (3.8) значение

ГСОП:

суток вычисляем по формуле (3.8) значение

ГСОП:

![]()

7. Из табл. 3.1 принимаем необходимые значения полных сопротивлений теплопередаче через наружные ограждения здания спроектированного по нормативам действующим с 1 июля 1996 г.

Для торцевой стены —

![]()

Для окна —

![]()

Для чердачного перекрытия —

![]()

8. Вычисляем значение необходимой толщины кирпичного слоя в стене для здания спроектированного по старым нормативам:

![]()

по новым нормативам:

![]()

9. Вычисляем необходимую толщину засыпки керамзитовым гравием чердачного перекрытия в здании, спроектированном по старым нормативам:

![]()

по новым нормативам:

![]()

10. Исходя из приведенного в табл. 3.1

минимального нормативного значения

полного термического сопротивления

окна

![]() для зданий, проектируемых по новым

нормативам, выбираем для него окно с

двойным остеклением в раздельных

металлических переплетах с

для зданий, проектируемых по новым

нормативам, выбираем для него окно с

двойным остеклением в раздельных

металлических переплетах с![]()

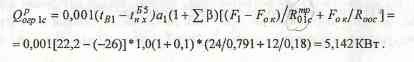

11. Определяем расчетную величину тепловых потерь через наружные ограждения здания, спроектированного по нормативам, действовавшим до 1 июля 1996 года. Теплопотери через торцевое ограждение:

Теплопотери через чердачное перекрытие:

Тепловые потери помещения:

![]()

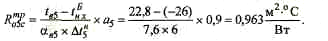

12. Определяем расчетную величину тепловых потерь через наружные ограждения здания спроектированного по нормативам действующим с 1 июля 1996 года. Теплопотери через торцевое ограждение:

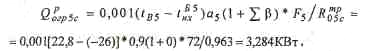

![]()

Теплопотери через чердачное перекрытие:

![]()

Тепловые потери помещения:

![]()

При новых нормативах теплопотери помещения сократились на

![]()

3.2. РАСХОД ТЕПЛА НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОГО НАРУЖНОГО ВОЗДУХА, ИНФИЛЬТРУЮЩЕГОСЯ В ПОМЕЩЕНИЕ

В любой момент времени по обе стороны

j- й конструкции, ограждающей помещение,

возникает разность давлений

![]() Па, побуждающая воздух перемещаться

через щели, поры и иные неплотности

ограждения. Величина гравитационной

разности давлений на наружной и внутренней

сторонах j-ro ограждения

Па, побуждающая воздух перемещаться

через щели, поры и иные неплотности

ограждения. Величина гравитационной

разности давлений на наружной и внутренней

сторонах j-ro ограждения![]() Па, обусловлена разницей в плотностях

наружного

Па, обусловлена разницей в плотностях

наружного

![]()

и внутреннего

![]() ,

кг/м , воздуха и определяется по формуле

,

кг/м , воздуха и определяется по формуле

![]()

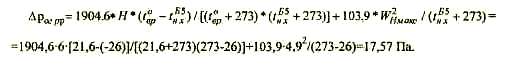

где Н — высота здания от уровня земли до чердачного перекрытия или до центра вытяжных отверстий аэрационных фонарей, м; hj— расчетная высота от уровня земли до оси вертикальных или середины горизонтальных стыков панелей или до верха окон, дверей и ворот j-гo ограждения, м; g=9,81 —ускорение свободного падения, м/с.

Гравитационная разность давлений

увеличивается при понижении температуры

наружного воздуха, достигая максимальной

расчетной величины при

![]()

Одновременно, при любых значениях tнразность гравитационных давлений на

любой стороне здания распределяется

по высоте его стен таким образом, что pгр.jмаксимальна у ограждений, расположенных

на уровне земли (hj=0),

снижается у ограждений с более высоким

уровнем расположения и достигает нуля

у ограждений, располагающихся на высоте

hj=H.

pгр.jмаксимальна у ограждений, расположенных

на уровне земли (hj=0),

снижается у ограждений с более высоким

уровнем расположения и достигает нуля

у ограждений, располагающихся на высоте

hj=H.

Ветровое давление—рвi, Па, возникает на наружной стороне ограждений, при обтекании здания потоком наружного воздуха (ветра), движущегося со скоростью — WH, м/с, и определяется по формуле

![]()

где i — индекс, указывающий ориентацию j-го ограждения относительно направления ветра; k1i— аэродинамический коэффициент обтекания здания;k2— коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления на ограждения, в зависимости от высоты здания и от характера рельефа местности и окружающей застройки [5].

При определенном направлении ветра у ограждений, расположенных на наветренной стороне здания, в результате торможения потока воздуха возникает область повышения давления, для которой принимают k1i= klH=(0,4-0,8). На заветренной стороне здания возникает область пониженного давления (разрежения), для которой принимаютk1i=k1з=((-0,3)-(-0,6)). На ограждениях, расположенных параллельно направлению ветра, изменение давления при ветре ничтожно, и для них принимают k1i= k1п=0.

При повышении скорости ветра и понижении температуры наружного воздуха, ветровое давление возрастает на наветренной стороне в равной степени по всей ее высоте и ширине.

На заветренной стороне таким же образом

увеличится разрежение. В холодный период

года (tн< t0вр) сумма

ветрового давления и гравитационной

разности давлений![]() для всех ограждений на наветренной

стороне и сторонах, параллельных

направлению ветра, всегда положительна

и побуждает наружный воздух перемещаться

через неплотности ограждений внутрь

помещений (инфильтрация). На заветренной

стороне, где сумма

для всех ограждений на наветренной

стороне и сторонах, параллельных

направлению ветра, всегда положительна

и побуждает наружный воздух перемещаться

через неплотности ограждений внутрь

помещений (инфильтрация). На заветренной

стороне, где сумма![]() преобразуется в разность

преобразуется в разность pгр.j-pвi,

она может приобрести отрицательное

значение и побуждать внутренний воздух

уходить через них наружу (эксфильтрация).

pгр.j-pвi,

она может приобрести отрицательное

значение и побуждать внутренний воздух

уходить через них наружу (эксфильтрация).

В свою очередь, наружный воздух инфильтрирующийся внутрь здания вызывает повышение давления рн, Па, в его помещениях, что снижает инфильтрацию и увеличивает долю ограждений, через которые происходит эксфильтрация воздуха.

Внутреннее давление повышается до такого уровня, при котором установится баланс между поступлением воздуха за счет инфильтрации и удалением его из помещения за счет эксфильтрации через ограждения и отсоса через систему естественной вытяжной вентиляции.

В цехах промышленного предприятия на уровень равновесного внутреннего давления влияет также величина дисбаланса между притоком и вытяжкой воздуха системами принудительной вентиляции и количество воздуха, забираемого из помещения разнообразными технологическими агрегатами.

Величина равновесного внутреннего давления не одинакова в различных точках по высоте и площади здания и изменяется в них при изменении температуры, скорости и направлении движения ветра, а также режимов работы технологических агрегатов и систем принудительной вентиляции.

Для упрощения методики расчетов процессов инфильтрации в зданиях вводят ряд допущений.

В качестве одного из них введено понятие «условно-постоянное давление воздуха в здании», величина которого одинакова во всех точках здания.

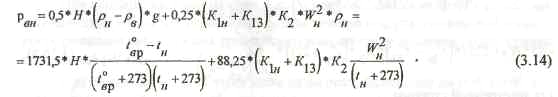

Для зданий с системой естественной вытяжки воздуха из его помещений значение условно-постоянного внутреннего давления вычисляют по формуле (3.14) как сумму половины максимальной гравитационной разности давления при температуре наружного воздуха tH, °C, и полусуммы ветровых давлений на наветренной и заветренной сторонах здания при этой же температуре и принятом направлении и скорости ветра:

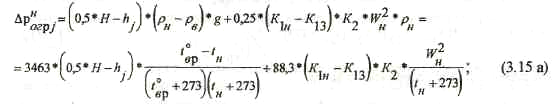

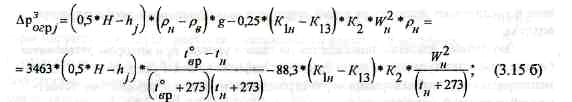

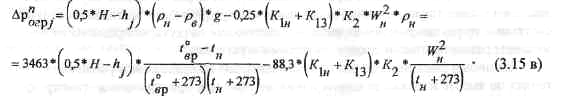

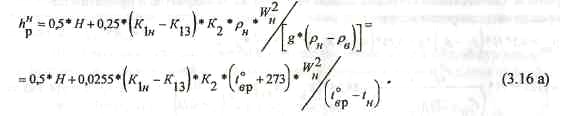

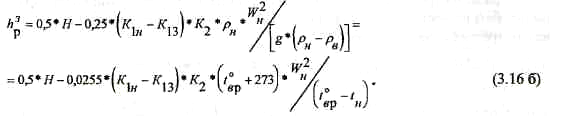

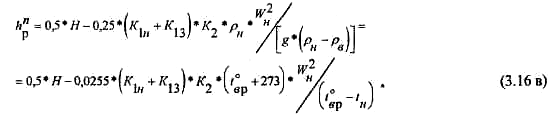

Используя уравнения (3.12), (3.13) и (3.14) можно получить зависимости для вычисления разности давлений по обе стороны ограждений расположенных; на наветренной стороне здания

на заветренной стороне здания

параллельно направлению ветра

Использование уравнений (3.15 а, б, в)

позволяет при любой температуре наружного

воздуха и при любом направлении и

скорости ветра выявить все ограждения

здания, через которые будет протекать

инфильтрация воздуха,и определить для

каждого из них величину перепада давлений

![]() определяющего

интенсивность инфильтрации. Так как

инфильтрация протекает только через

те ограждения, у которых

определяющего

интенсивность инфильтрации. Так как

инфильтрация протекает только через

те ограждения, у которых![]() то, приняв в уравнениях (3.15 а, б, в)

то, приняв в уравнениях (3.15 а, б, в)![]() и решив их относительно hj, получим

выражения (3.16 а, б, в), по которым можно

выявить тот уровень hpi,

м, через ограждения расположенные ниже

которого будет осуществляться инфильтрации

воздуха. Для наветренной стороны

и решив их относительно hj, получим

выражения (3.16 а, б, в), по которым можно

выявить тот уровень hpi,

м, через ограждения расположенные ниже

которого будет осуществляться инфильтрации

воздуха. Для наветренной стороны

Для заветренной стороны

Для параллельных направлению ветра

Анализ уравнений (3.16 а, б, в) позволяет заключить, что в безветренную погоду инфильтрация будет протекать через ограждения каждой стороны здания, расположенные ниже половины высоты здания.

При появлении и усилении ветра инфильтрация будет распространяться и на более высоко расположенные ограждения наветренной стороны здания, а на сторонах, параллельных направлению ветра, и на заветренной стороне здания, уровень расположения ограждений, через которые инфильтруется воздух, будет понижаться.

Получив с использованием уравнений (3.15 а, б, в) и (3.16 а, б, в) возможность вычислять площади ограждений, через которые инфильтруется воздух, и разности давлений по обе их стороны, можно переходить к определению количества наружного воздуха, проникающего в помещения при любых значениях температуры наружного воздуха, скорости ветра и его направлений.

Определяя количество воздуха Gиj, проникающего в помещение через неплотности ограждающих конструкций, необходимо учитывать то, что размеры и формы каналов, через которые он движется, разнообразны и режимы течения воздуха через них различны.

При фильтрации воздуха через поры и

микроскопические щели в стыках между

панелями и блоками ограждений режим

течения воздуха ламинарный и скорость

движения воздуха в них пропорциональна

перепаду давлений по обе стороны

ограждений (W = pогр).

pогр).

При движении воздуха через узкие щели

окон, балконных дверей, ворот и других

ограждений, поток турбулизуется и

скорость движения воздуха пропорциональна

перепаду давления в степени

![]()

При движении воздуха через аэрационные

проемы и другие широкие неплотности

режим течения турбулентный и скорость

пропорциональна перепаду давления в

степени

![]()

![]()

При определении количества воздуха,

инфильтрующегося в помещение через

неплотности стен, покрытий, междупонельных

стыков, окон, дверей и ворот, используют

понятие «нормативная воздухопроницаемость»

Gнjи «требуемое

сопротивление воздухопроницанию»![]() -приведенные в [9], нормированные величины

максимально допустимого часового

расхода воздуха в кг, инфильтрирующегося

в помещение через 1 м длины междупанельного

стыка или через 1 м2поверхности

любого ограждения, при расчетном перепаде

давления по обе их стороны

-приведенные в [9], нормированные величины

максимально допустимого часового

расхода воздуха в кг, инфильтрирующегося

в помещение через 1 м длины междупанельного

стыка или через 1 м2поверхности

любого ограждения, при расчетном перепаде

давления по обе их стороны рогрр,

Па:

рогрр,

Па:

![]()

где W -максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, повторяемость которых не менее 16% времени, м/с [8].

Ограждающие конструкции, пропускающие в помещение количество воздуха более GjH, использованию не подлежат.

![]() -минимально-допустимая величина

сопротивления воздухопроницанию

ограждения, определяется для стен,

покрытий, перекрытий, как

-минимально-допустимая величина

сопротивления воздухопроницанию

ограждения, определяется для стен,

покрытий, перекрытий, как

м2*ч*Па/кг;

м2*ч*Па/кг;

для межпанельных стыков, как

м2*ч*Па/кг;

м2*ч*Па/кг;

для окон, как

м2*ч/кг.

м2*ч/кг.

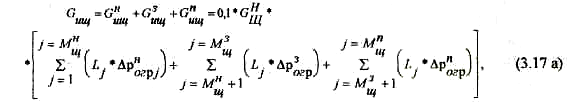

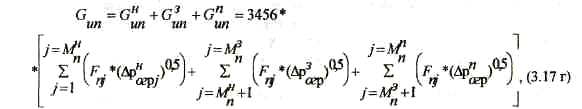

С учетом изложенного, определение количества воздуха Gищ, кг/ч, инфильтрующегося в помещение через стыки панелей и блоков ограждений производится, суммированием расходов через стыки наветренной, заветренной и других сторон здания:

где Lj—длина стыков между панелями j-го

ограждения, м; Мнщ, Мзщ,

Мпщ— соответственно

количество ограждений на наветренной,

заветренной стороне здания и на сторонах,

параллелышх направлению ветра, штук; рногрj,

рногрj, рзогрj,

рзогрj, рпогрj— соответственно разности давлений по

обе стороны j-гo ограждения на наветренной,

заветренной и параллельных ветру

сторонах здания, Па.

рпогрj— соответственно разности давлений по

обе стороны j-гo ограждения на наветренной,

заветренной и параллельных ветру

сторонах здания, Па.

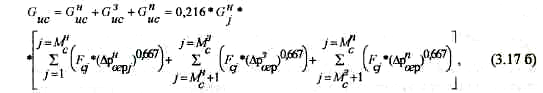

Количество наружного воздуха Gис, кг/ч, поступающего в здание инфильтруясь через его наружные стены, покрытия и перекрытия:

где Fсj— площадь j-го ограждения среди наружных стен, покрытий и перекрытий, м2; МснМсз, Мсп— количество ограждений на наветренной, заветренной и параллельных ветру сторонах, штук;Gсн-нормативная воздухопроницаемость наружных стен, перекрытий и покрытий здания кг/(м2*ч).

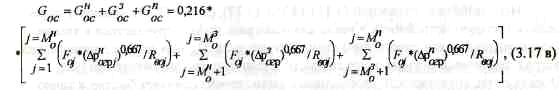

Количество наружного воздуха, инфилътруюшегося в помещение через окна, балконные двери, ворота, аэрационные фонари—Gио, кг/ч,

где Fоj— площадь j-гo окна, ворот, балконной двери, м2;

![]() —

сопротивление воздухопроницанию j-ro

окна, двери и т.п.,(м2*ч)/кг; МонМоз, Моп—количество окон, дверей, ворот и т.п.

соответственно на наветренной, заветренной

и параллельных ветру сторонах здания,

штук.

—

сопротивление воздухопроницанию j-ro

окна, двери и т.п.,(м2*ч)/кг; МонМоз, Моп—количество окон, дверей, ворот и т.п.

соответственно на наветренной, заветренной

и параллельных ветру сторонах здания,

штук.

Количество воздуха Gипкг/ч, инфильтрующегося в помещение через аэрационные проемы и иные неплотности значительных размеров:

где МпнМпз, Мпп—соответственно количество аэрационных проемов на наветренной, заветренной и параллельной ветру сторонах, шт.; Fп.j—площадь j-гo аэрационного проема, м2.

Общее количество воздуха Gизд, кг/ч, инфильтрующегося в помещения здания

![]()

В холодный период года, когда tH<tвp, нa подогрев инфильтрирующегося в помещение здания холодного воздуха необходимо расходовать тепло в количествеQизд, кВт:

![]()

где

![]() — удельная теплоемкость воздуха при

атмосферном давлении и температуреt=0.5(tвр+tн)

°С; Кт— коэффициент, учитывающий

подогрев инфильтрующегося воздуха при

прохождении через ограждения за счет

тепла, получаемого от потоков теплоты

уходящих через ограждения наружу. (Для

стен, стыков панелей и окон с тройными

переплетами Ктс= Ктщ= Кто=0.7.

Для окон и балконных дверей с раздельными

переплетами Кто=0,8. Для аэрационных

проемов, окон с одинарным остеклением,

а также окон и балконных дверей со

спаренными переплетами Ктп=

Кто=1,0.)

— удельная теплоемкость воздуха при

атмосферном давлении и температуреt=0.5(tвр+tн)

°С; Кт— коэффициент, учитывающий

подогрев инфильтрующегося воздуха при

прохождении через ограждения за счет

тепла, получаемого от потоков теплоты

уходящих через ограждения наружу. (Для

стен, стыков панелей и окон с тройными

переплетами Ктс= Ктщ= Кто=0.7.

Для окон и балконных дверей с раздельными

переплетами Кто=0,8. Для аэрационных

проемов, окон с одинарным остеклением,

а также окон и балконных дверей со

спаренными переплетами Ктп=

Кто=1,0.)

Использование уравнений (3.15), (3.16), (3.17), (3.18), (3.19) позволяет определить текущую потребность в тепле для подогрева инфильтрующегося в здание (или в отдельные его помещения) наружного воздуха Qи, при любых направлениях ветра и различных значениях его скорости и температуры наружного воздуха. Вместе с тем, трудоемкость необходимых вычислений позволяет быстро и точно решать задачу определения текущих значений Qитолько при создании на базе этих уравнений специального программного продукта и использования ЭВМ. При ручном счете система указанных уравнений используется только для определения максимальных (расчетных) затрат тепла на инфильтацию Qир. Расчетные затраты тепла на подогрев воздуха, инфильтрующегося в любое помещение зданияQрипом, кВт, определяются при температуре воздуха, расчетной для проектирования систем отопления в данном регионе tнхБ5, °С и при направлении ветра, перпендикулярном наибольшей площади ограждений данного помещения и средней скорости ветра этого направления в январе.

С учетом Qипомопределяется тепловая мощность отопительных приборов, устанавливаемых в помещении.

Расчетные затраты тепла на подогрев наружного воздуха, инфильтрующегося одновременно во все помещения здания Qриздопределяются при той же температуре наружного воздуха tнхБ5, но направление ветра и связанное с этим выбором значение его средней скорости в январе, выбирают таким, при котором значение Qриздбудет максимальным.

С учетом вычисленного значения Qипомопределяют расчетный отпуск тепла на отопление здания Qрозди расчетный расход теплоносителя подводимого к его системе отопления.

При использовании указанной системы уравнений для анализа изменений текущих потребностей в тепле Qивводят ряд упрощений:

1. Так как аэрационные проемы имеются только в промышленных зданиях и в зимний период они закрыты, то расход воздуха через них Gиппринимают равным нулю;

2. Инфильтрация через стыки стеновых панелей учитывается только в жилых зданиях, а для зданий промышленных предприятий принимают Gищ=0;

3. При отсутствии ветра существенно упрощаются все используемые уравнения и получаются простые расчетные зависимости для анализа изменений текущих потребностей в тепле на инфильтрацию.

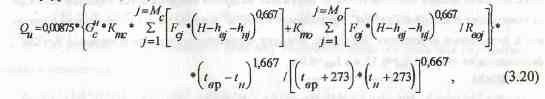

С учетом этих допущений для промышленного здания в безветренную погоду уравнение (3.19) запишется в виде

где Мс—количество ограждений в

здании в виде наружных стен, перекрытий

и покрытий, шт.; Мо—количество

ограждений в здании в виде окон, ворот,

аэраци-онных фонарей, шт.; hBjи hНj—- соответственно уровень расположения

верхней и нижней отметок ограждения,

м; hj=

hBj- hНj— строительная высота

j-ro ограждения, м.

hj=

hBj- hНj— строительная высота

j-ro ограждения, м.

Так как инфильтрация при отсутствии

ветра охватывает только ограждения,

расположенные ниже уровня 0,5*Н, то для

тех ограждений, часть площади которых

расположена выше уровня 0.5*Н, необходимо

в формулу (3.20) подставлять для них

значения hBj=0.5*H. Соответственно

и площадь этих ограждений FCjили

Fоjнеобходимо

подставлять в виде Fpcj(hBj- hНj)/ hj,

заменяя hBjна 0.5*Н. Если же у

ограждения и

hj,

заменяя hBjна 0.5*Н. Если же у

ограждения и![]() то в формулу (3.20) подставляют для него

и

то в формулу (3.20) подставляют для него

и![]()

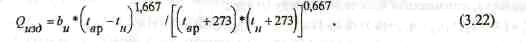

Обозначим в (3.20) комплекс bикВт/(°С)0,333как коэффициент инфильтрации здания:

Следует отметить, что bидля каждого конкретного здания в безветренную погоду является величиной постоянной, и формула (3.20) запишется как

При tH=tвррасход тепла на инфильтрацию отсутствует (Qи=0). При понижении температуры наружного воздуха расход тепла возрастает, достигая максимального значения при tн= tнхБ5(кривая 2 на рис.3.3).

При возникновении ветра Qибудет возрастать в помещениях на наветренной стороне здания, но снижаться в помещениях на заветренной стороне и сторонах, параллельных направлению ветра. Поэтому суммарное изменение текущих расходов тепла на инфильтрацию промышленных зданий с достаточной точностью можно проводить по формуле (3.22).

Пример 3.2

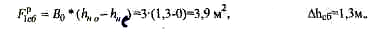

Определить максимальный (расчетный) расход тепла Qир, кВт, на подогрев воздуха, инфильтрующегося в помещение, рассмотренное в примере 3.1 и расположенное в одноэтажном промышленном здании высотой Н=6м. С наружным воздухом соприкасается торцевое ограждение помещения площадью F1=36 м2, из которого Fo=12 м2занимает окно с одинарным остеклением в деревянных переплетах. На чердак выходит чердачное перекрытие площадью F5=72м2, размещенное на отметке hвп=6,12 м иhнп=6.0 м.

Решение

1. Так как максимальные затраты тепла потребуются при необходимости подогревать максимально-возможное поступление наружного воздуха от минимальной температуры, то из примера 3.1 принимаем

![]()

2. Приняв значение верхней отметки

оконного проема hBO=5,3 м и нижней

отметки оконного проема hНO=1.3м,

вычисляем размеры окна и стен торцевого

ограждения. Высота окна hо= hBO- hНO= 5,3-1,3 = 4,0 м, а ширина

окна B0=Fo/

hо= hBO- hНO= 5,3-1,3 = 4,0 м, а ширина

окна B0=Fo/ hо= 12/4=3 м. Площадь стен F1c= F1-

Fo= 36 -12 = 24 м2. Ширина торцевого

ограждения B1=F1/H=36/6=6 м.

Верхняя отметка стенhвс=

6 м, а нижняя отметка hHC= 0 м. Стены

торцевого ограждения складываются из

трех площадок.

hо= 12/4=3 м. Площадь стен F1c= F1-

Fo= 36 -12 = 24 м2. Ширина торцевого

ограждения B1=F1/H=36/6=6 м.

Верхняя отметка стенhвс=

6 м, а нижняя отметка hHC= 0 м. Стены

торцевого ограждения складываются из

трех площадок.

Площадка стены, расположенная над окном:

Площадка стены, расположенная под окном:

Площадка, занимающая простенки между окном:

![]()

3. При

![]() по формуле (3.12) определяем максимальную

разность давлений от действия

гравитационных сил на нижнем уровне

торцевого ограждения

по формуле (3.12) определяем максимальную

разность давлений от действия

гравитационных сил на нижнем уровне

торцевого ограждения

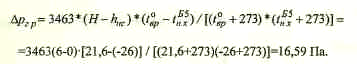

4. Так как ограждение F1обращено на север, то из приложения 4 [8] определяем для Москвы значение средней скорости ветра северного направления дующего в январе Wнp= 4 м/с и, приняв для наветренной стороны здания значение коэффициентов К1н= 0,6 и К2= 1,0, а для заветренной соответственно K1з= - 0,45 и К2= 1,0, вычисляем по формуле (3.13) величину ветрового давления на наветренной стороне

![]()

5. По формуле (3.14) определяем величину условно-постоянного давления внутреннего воздуха в помещении

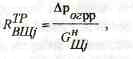

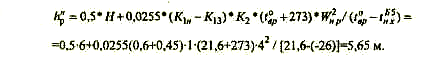

6. По формуле (3.16 а) вычисляем отметку торцевого ограждения, выше которой наружный воздух через ограждение инфильтроваться не будет:

7. Уточняем площади ограждений, через которые будет инфильтроваться наружный воздух.

Так как

![]() ,

то через чердачное перекрытие инфильтрации

не будет.

,

то через чердачное перекрытие инфильтрации

не будет.

Так как

![]() ,

то через всю площадь окна и площадь F1сббудет инфильтрироваться наружный

воздух.

,

то через всю площадь окна и площадь F1сббудет инфильтрироваться наружный

воздух.

Так как

![]() ,

то инфильтрация будет проходить только

через часть площади

,

то инфильтрация будет проходить только

через часть площади

![]()

и через часть площади

![]()

8. Определяем максимальное количество

наружного воздуха, проникающего в

помещение через стены торцевого

ограждения по формуле (3.17 б), приняв

величину нормативной воздухопроницаемости

![]() температуру наружного воздуха

температуру наружного воздуха![]() и скорость северного ветра

и скорость северного ветра![]()

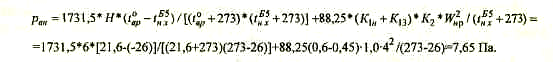

9. Определяем максимальное количество наружного воздуха, проникающего в помещение через окно, по формуле (3.17 в).

Определяем расчетную разность давлений на наружной и внутренней сторонах окна по формуле (3.15), предварительно приняв из [ 8 ] Wнмакс= 4.9 м/с:

Приняв из [ 9 ] значение нормативной

воздухопроницаемости окна

![]() определяем минимально-допустимое

сопротивление воздухопроницанию окна

определяем минимально-допустимое

сопротивление воздухопроницанию окна

![]()

![]()

Определяем максимальное количество воздуха инфильтрующееся в помещение через окно:

Так как в кирпичных стенах стыков между панелями нет и аэрационные проемы зимой закрыты, то Gис+Gио— полное количество воздуха поступающего в помещение.

10. Определяем расчетный (максимальный) расход тепла на подогрев инильтрующегося воздуха по формуле (3.19), предварительно приняв

![]()

![]()

![]()

3.3. ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ, ПОСТУПАЮЩИЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОТ ЛЮДЕЙ, ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ АППАРАТОВ, ДВИГАТЕЛЕЙ И ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ

В цехах промышленных предприятий, в жилых, бытовых и административных помещениях внутреннему воздуху передается теплота от работающих аппаратов, машин и двигателей, находящихся в помещении людей, горячей продукции, осветительных приборов и т.п.

Этот приток теплоты обозначается термином «внутренние тепловыделения» Qтви складывается из приведенных ниже слагаемых. Тепловыделения от работающих людей QтвлкВт:

![]()

где qтвч— количество теплоты, выделяемое одним человеком, кВт/чел; Мл—число людей, находящихся в помещении в рассматриваемый момент, чел.

Численное значение тепловыделений человека приведено в таблице 2.1.

Тепловыделения от установленных электродвигателей одного типа

где kо— коэффициент одновременности работы установленных двигателей; N; — мощность i-гo электродвигателя, кВт; k3i— коэффициент загрузки i-гo электродвигателя;kаci— коэффициент, учитывающий долю выделившейся при работе электродвигателя теплоты, которую ассимилировал внутренний воздух; Мд- количество электродвигателей.

Тепловыделений от электроосвещения Qотв, кВт:

![]()

где Noc— суммарная мощность установленных осветительных приборов кВт; а— коэффициент, учитывающий вид осветительных приборов. Для открытых ламп накаливания а = 1,0; для открытых люминесцентных ламп а = 0,9; для ламп закрытых колпаками а = 0,7.

Тепловыделения от горячих поверхностей аппаратов и трубопроводов Qтвап, кВт:

![]()

где

п— коэффициент теплоотдачи от наружной

поверхности аппарата или трубопровода

к воздуху, кВт/(м2°С); Fпов,

— площадь наружной поверхности корпуса

аппарата или трубопровода, м2;

tпов— температура наружной

поверхности корпуса аппарата или

трубопровода, °С.

п— коэффициент теплоотдачи от наружной

поверхности аппарата или трубопровода

к воздуху, кВт/(м2°С); Fпов,

— площадь наружной поверхности корпуса

аппарата или трубопровода, м2;

tпов— температура наружной

поверхности корпуса аппарата или

трубопровода, °С.

Тепловыделения от остывающих материалов и изделий, Qмтв, кВт:

![]()

где Gмат— масса остывающего

материала, кг; n

— время остывания материала от tнач,

до tкон; смжи смт—-

удельная теплоемкость материала в

расплавленном и затвердевшем состоянии,

кДж/(кг °С); qмпл— скрытая теплота

плавления материала, кДж/кг; tнач, tкон, tпл— соответственно

начальная и конечная температуры

материала и температура его плавления,

°С.

n

— время остывания материала от tнач,

до tкон; смжи смт—-

удельная теплоемкость материала в

расплавленном и затвердевшем состоянии,

кДж/(кг °С); qмпл— скрытая теплота

плавления материала, кДж/кг; tнач, tкон, tпл— соответственно

начальная и конечная температуры

материала и температура его плавления,

°С.

Аналогично определяют тепловыделения и от других видов аппаратов и установок.

Суммарные внутренние тепловыделения к воздуху помещений

![]()

Величина внутренних тепловыделений практически не зависит от параметров наружного воздуха, но меняется при изменении числа рабочего персонала, находящегося в помещении в ту или иную смену; загрузки и режимов работы оборудования и других аналогичных факторов. При составлении тепловых балансов помещения различают тепловыделения в смену с максимальной загрузкой оборудования Qтвмакс(кривая 4а на рис.3.3) и в смену с минимальным числом людей и минимальной загрузкой оборудования Qтвмин(кривая 46 на рис.3.3).

При выборе мощности системы отопления

используют величину минимальных

тепловыделений Oтвмин, а

при определении годовых расходов теплоты

на отопление цехов следует учитывать

смены как с Qтвмин, так и с

Qтвмакс. На предприятиях с

непрерывным режимом работы, как правило,

Qтвмин Qтвмакс.

Qтвмакс.

3.4. ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС ПОМЕЩЕНИЙ И РАСХОД ТЕПЛОТЫ НА ИХ ОТОПЛЕНИЕ

Производственные, жилые и другие здания в холодный период года, когда температура наружного воздуха становится ниже внутренней, теряют теплоту через ограждения Qoгpи на нагрев инфильтрирующегося воздуха Qи. В то же время в их помещения поступает теплота, выделяемая технологическими аппаратами, людьми, осветительными приборами и т.п., Qтв, а также от размещенных в здании отопительных систем Qo.

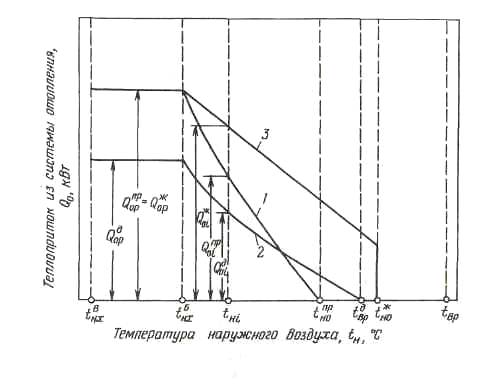

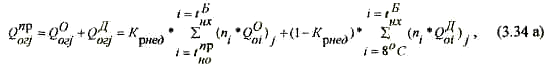

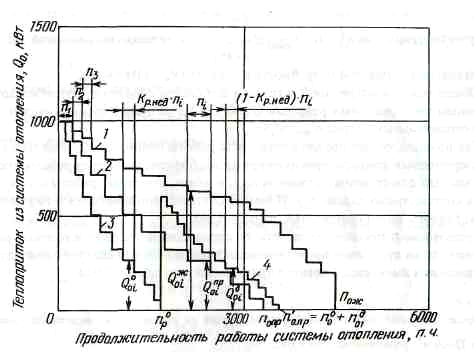

Рис.3.3. Графики изменения величины теплопотерь промышленного здания и теплопритоков в него, при различных температурах наружного воздуха:

1 —потери теплоты через ограждающие конструкции Qогр; 2а и 26 —затраты теплоты на покрытие теплопотерь с инфильтрацией соответственно при расчетной скорости ветра Q"uи при безветрии Q'u; 3 —полные теппопотери здания при безветрии —Qmn=Qopг+Q'u: 4а и 46 — величина теплопритоков в здание за счет внутренних тепловыделений в смену с максимальным числом работающего оборудования и обслуживающего персонала Qтвmaxи в смену с минимальным числом персонала и работающего оборудования Qтвmin; 5 —необходимый теп-лоприток в здание от системы отопления QoQmn- Qтвmin

Поддержание фиксированных значений температур воздуха внутри здания возможно только в тех случаях, когда в любой момент времени его суммарные теплопотери Qтп= Qoгp+ QH(кривая 3 на рис.3.3) будут полностью компенсироваться суммарными теплопритоками Qтв+Q0, т.е. будет выполняться соотношение

![]()

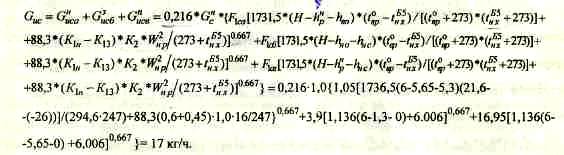

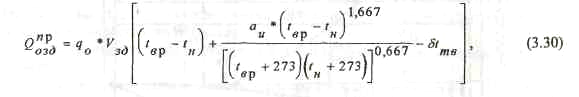

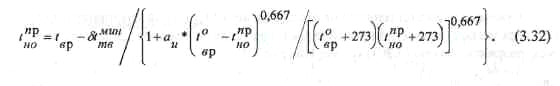

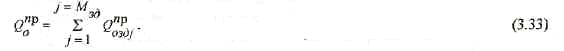

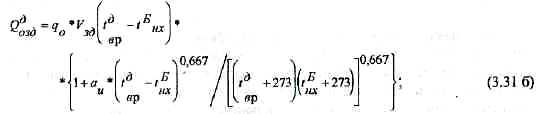

Используя (3.11) и (3.22), из (3.29) получено выражение для определения количества теплоты Qоздпp, кВт, необходимое для отопления промышленного здания с непрерывным технологическим процессом с постоянным температурным режимом:

где

— показатель инфильтрации, (°С)0.667;

— показатель инфильтрации, (°С)0.667;

![]() — эквивалентная температура внутренних

тепловыделений, °С, представляющая

собой численное значение понижения

температуры внутреннего воздуха

— эквивалентная температура внутренних

тепловыделений, °С, представляющая

собой численное значение понижения

температуры внутреннего воздуха tBпри сохранении уровня теплопотерь

помещения, но прекращении поступления

внутренних тепловыделений.

tBпри сохранении уровня теплопотерь

помещения, но прекращении поступления

внутренних тепловыделений.

Из (3.30) следует, что расход теплоты на отопление зданий возрастает при понижении температуры наружного воздуха (кривая 5 на рис.3.3) от нуля при t = tнодо максимальной величины Qпрорзд, при tH= tБнхи Qтв= Qтвмин:

где tБнх— расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления по параметрам группы Б;

![]() —

эквивалентная температура внутренних

тепловыделений при минимальном значении

Qтвмин, °С. При дальнейшем

понижении tHниже tнхБрасход теплоты на отопление оставляют

постоянным и равным Qпрорзд(кривая 5 на рис.3.3).

—

эквивалентная температура внутренних

тепловыделений при минимальном значении

Qтвмин, °С. При дальнейшем

понижении tHниже tнхБрасход теплоты на отопление оставляют

постоянным и равным Qпрорзд(кривая 5 на рис.3.3).

В производственных цехах при наличии в них внутренних тепловыделений включение в работу системы отопления производят при температуре tнопp, определяемой по формуле (3.32), полученной из условия Qoгp+ Qи-Qтвmin= 0.

Рис.3.4. Зависимость расхода теплоты на отопление от наружной температуры: 1 - промышленное здание в рабочую смену; 2 —промышленное здание в нерабочий период (дежурное отопление); 3 —жилое здание

Производственные здания промышленного предприятия различаются своими объемами и отопительными характеристиками, а в их помещениях могут наблюдаться или поддерживаться существенно отличающиеся друг от друга значения внутренних тепловыделений, показателей инфильтрации, температур внутреннего воздуха. Эти обстоятельства приводят к тому, что начало отопительного периода и закономерности изменения отпуска теплоты из систем отопления в разных зданиях и цехах не могут быть едиными, а должны быть индивидуальными для каждого цеха или здания.

Суммарных расход теплоты на отопление всех Мздзданий предприятия QпрокВт, определяют путем суммирования расходов теплоты каждого здания или корпуса, подсчитанных по (3.30) (кривая 1 на рис.3.4):

Для жилых, детских, лечебных и аналогичных помещений со стабильным температурным режимом внутренние тепловыделения при определении потребности в теплоте для отопления не учитываются, так как они малы и нерегулярны. Затраты теплоты на инфильтрацию этих помещений в холодный период года, когда все щели в окнах и дверях уплотняют, учитывают только путем увеличения на 5-10% отопительной характеристики зданий.

С учетом изложенного для жилых и аналогичных зданий выражения (3.29), (3.30) преобразуются к виду

В этих зданиях потребность в подводе теплоты их систем отопления исчезает (Qжозд= 0) при повышении наружной температуры и, до уровня температуры воздуха внутри помещений. Следовательно, температура начала работы отопления должна быть численно равной tвp. Однако так как зданий, не имеющих внутренних тепловыделений, практически не существует, то строительные нормы и правила [ 7 ] рекомендуют включать системы отопления в этих зданиях при устойчивом понижении в течение трех суток подряд суточной температуры наружного воздухаtнccдо 8°С и выключать из при повышенииtнccвыше 8°С. Таким образом, температура начала отопления директивно устанавливаетсяtжно= 8°С.

Для производственных зданий и корпусов с переменным температурным режимом, технологический процесс в которых ведется с выходными днями и в одну или две смены, а также для торговых, зрелищных и аналогичных предприятий, в которых люди находятся меньшую часть суток, расход теплоты на отопление и необходимую мощность отопительных систем определяют раздельно для рабочего и нерабочего времени.

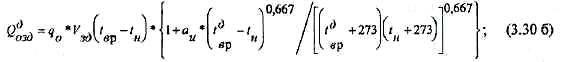

В рабочий период для производственных зданий используют выражение (3.30), а для зданий торговых, зрелищных и аналогичных предприятий (3.30 а). В нерабочее время в помещениях этих зданий включают «дежурное» отопление, которое при отсутствии внутренних тепловыделений поддерживает в них температуру воздуха tдвр< tоврно не ниже 5°С.

Расход теплоты на дежурное отопление Qод, кВт (кривая 2 на рис.3.4):

для производственных цехов

для торговых и аналогичных предприятий

![]()

Максимальная мощность «дежурного» отопления Qдорзд, кВт» для производственных зданий

для торговых и аналогичных предприятий

На рис.3.4 приведены графики изменения Qo= f(tн) по выражениям (3.30), (3.30 а) и (3.30 б) при Qпрорзд= Qжорзд.

Обычно в помещении цеха монтируют одну систему отопления, а переход от рабочего к «дежурному» режиму ее работы и наоборот осуществляют выключением или включением определенной части отопительных приборов. Годовое количество теплоты для отопления зданий необходимо определять с целью выявления потребностей в топливе, для разработки режимов работы оборудования источников теплоты и т.п.

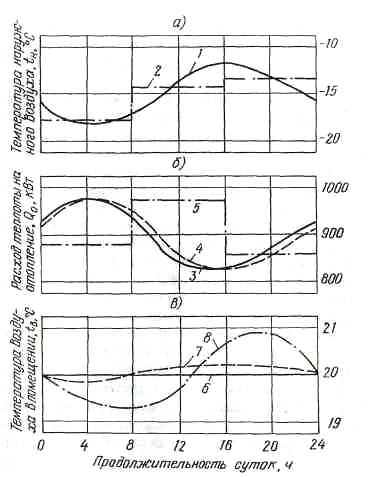

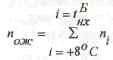

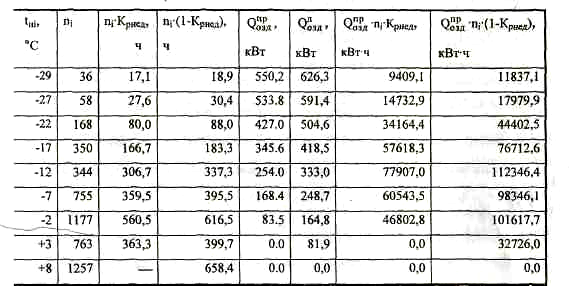

Подсчет годовой потребности в теплоте на последующие годы Qoг, кВт*ч/год, проводят для усредненного эталонного года с продолжительностью стояния ni, ч каждого значения температуры наружного воздухаtнi, (приложение1).

При подсчете годовой потребности в

теплоте сначала для каждого значения

температуры наружного воздуха tнiза время отопительного периода![]() по формулам (3.30)—для промышленных

зданий, (3.30 а) —для жилых, (3.30 б) —для

«дежурного» отопления определяют

расходы теплоты Qoiи Qoiдна отопление каждого здания.

по формулам (3.30)—для промышленных

зданий, (3.30 а) —для жилых, (3.30 б) —для

«дежурного» отопления определяют

расходы теплоты Qoiи Qoiдна отопление каждого здания.

Годовой расход теплоты на отопление j-гo здания промышленного предприятия с непрерывным режимом работы или жилого Qогj, определяют, суммируя произведения годового времени стоянияni, ч, данной температуры tнiна соответствующий расход теплоты Qoi;

Годовой расход теплоты на отопление всех Мздзданий предприятия с непрерывным режимом работы или жилого микрорайона

Для здания с переменным температурным режимом принимается, что время работы основной и дежурной систем отопления при любой температуре наружного воздуха tнiв течение отопительного периода распределяется пропорционально отношению времени работы каждой из систем за неделю (n°недиnднед) к общей продолжительности недельного времениnнед, и подсчет годового расхода теплоты j-гo здания Q°огjпроводится раздельно для основной Qоогjи дежурной Qдогjсистем его отопления с последующим суммированием:

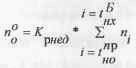

где

![]() —

относительная продолжительность работы

соответственно основной и «дежурной»

систем отопления.

—

относительная продолжительность работы

соответственно основной и «дежурной»

систем отопления.

Годовой расход теплоты на отопление всех Мздзданий с переменным температурным режимом работы Qпрог, кВт ч/год;

В течение суток температура наружного воздуха tHне остается постоянной (кривая 1 на рис.3.5). Изменение ее вызывает изменение теплопотерь здания (кривая 3 на рис.3.5), и для поддержания стабильного значения температуры воздуха внутри помещения tвр(кривая 8 на рис.3.5) должен соответственно меняться график теплопритока от системы отопления.

Рис.3.5. Суточный график изменения температуры наружного и внутреннего воздуха, а также расхода теплоты их отопительной системы: а —график изменения температур наружного воздуха; б —график изменения расходов теплоты; в —изменение температур внутри помещений; 1 —фактическое изменение температуры наружного воздуха; 2 —усредненная за смену температура наружного воздуха; 3 —фактическое изменение теплопотерь помещения; 4 —суточный график отпуска теплоты из отопительных систем в помещения с повышенным уровнем требований к температурному режиму; 5 —то же, но в помещения с низким и средним уровнем требований к температурному режиму; 6 —расчетная температура воздуха внутри помещения; 7 —характер реальных изменений температуры воздуха в помещениях с повышенным уровнем требований к температурному режиму; 8 —то же, но в помещениях с низким и средним уровнями требований к температурному режиму.

В помещениях с высокими и повышенными уровнями требований к температурному режиму отопительные установки или приборы систем отопления необходимо обеспечивать средствами автоматизированного поддержания температуры воздуха внутри цеха.

Суточный график отпуска теплоты от систем отопления этих зданий (кривая 4 на рис.3.5) повторяет с некоторым запаздыванием суточный график изменения теплопотерь, и температура воздуха в помещении (кривая 6 на рис.3.5) колеблется незначительно.

Для выявления суточного графика отпуска теплоты от систем отопления в помещениях с низким и средним уровням требований к температурному режиму определяют среднее значение температуры наружного воздуха за каждую смену (кривая 2 на рис.3.5). Отпуск теплоты из отопительных систем этих зданий (кривая 5 на рис.3.5) осуществляют в соответствии с средним значения температуры наружного воздуха за предшествующую смену. Температура воздуха в помещении (кривая 7 на рис.3.5) в этом случае колеблется значительнее.

Для выявления экономичных режимов работы энергетического оборудования, генерирующего теплоту в котельных ТЭЦ и других источниках теплоты, выбора оптимальных параметров, используемых теплоносителей и других технико-экономических сопоставлений вариантов элементов систем теплоснабжения широко используют годовой график тепловых нагрузок по продолжительности их стояния (график Росандера), изображенный кривыми 1, 2, 3 и 4 на рис 3.6. При построении этого ступенчатого графика для отопительной нагрузки по оси абсцисс нарастающим итогом от tБнхдо tHOоткладывают продолжительности ni, ч, стояния каждой температуры наружного воздуха tнi, за отопительный период, а по оси ординат — соответствующие тешюпоступления из системы отопления Qoi, при каждом значении этих температур. Численные значения Qoiможно определять непосредственно по (3.30), (3.30 а) и (3.30 б) или использовать их графическую интерпретацию (рис.3.4). Для промышленных зданий со стабильным температурным режимом откладываемая по оси абсцисс (рис.3.6) величина

,

ч, есть годовая продолжительность работы

системы отопления предприятия (здания),

а площадь под ступенчатой кривой 2

эквивалентна годовой потребности в

теплоте предприятия (здания) Qoгпр, кВт ч/год. При том же расчетном расходе

теплоты жилым районом (зданием)

,

ч, есть годовая продолжительность работы

системы отопления предприятия (здания),

а площадь под ступенчатой кривой 2

эквивалентна годовой потребности в

теплоте предприятия (здания) Qoгпр, кВт ч/год. При том же расчетном расходе

теплоты жилым районом (зданием)![]() продолжительность

отопительного периода

продолжительность

отопительного периода

и годовая потребность в теплоте QЖОГ, эквивалентная площади под кривой 1 на рис.3.6, выше, чем у промышленных зданий.

Рис. 3.6. График продолжительности тепловой нагрузки отопления (график Росандера): 1 —жилое здание; 2 —промышленное здание с постоянным температурным режимом в отапливаемом помещении; 3 —промышленное здание с переменным температурным режимом в рабочий период; 4 —то же, в период работы дежурного отопления

Для зданий с переменным температурным режимом график Росандера для основной системы отопления строят аналогично, только по оси абсцисс (рис.3.6) нарастающим итогом откладывают величины произведений (Крнед*ni), которые представляют собой продолжительности стояния каждого значения tнiв период времени работы основной системы. Годовое время работы основной системы отопления в этих зданиях

,

ч, а площадь под ступенчатой кривой 3

эквивалентна ее годовой потребности в

теплоте Q°oг. Для дежурного отопления

этих зданий построение проводят

аналогично, только по оси абсцисс

нарастающим итогом от точкиn°0откладывают произведения (1 - Крнед)ni;,

которые представляют продолжительность

стояния и в период продолжительности

его работы. По оси ординат откладывают

тепловые нагрузки «дежурного» отопления

Qдоi, при соответствующих

значениях температур наружного воздуха

tнi. Годовое

время работы «дежурного» отопления

,

ч, а площадь под ступенчатой кривой 3

эквивалентна ее годовой потребности в

теплоте Q°oг. Для дежурного отопления

этих зданий построение проводят

аналогично, только по оси абсцисс

нарастающим итогом от точкиn°0откладывают произведения (1 - Крнед)ni;,

которые представляют продолжительность

стояния и в период продолжительности

его работы. По оси ординат откладывают

тепловые нагрузки «дежурного» отопления

Qдоi, при соответствующих

значениях температур наружного воздуха

tнi. Годовое

время работы «дежурного» отопления

, а площадь под ломаной линией 4 эквивалентна

его годовой потребности в теплоте

, а площадь под ломаной линией 4 эквивалентна

его годовой потребности в теплоте![]()

Общая годовая потребность в теплоте для систем отопления потребителей с переменным температурным режимом

![]() ,

а общая продолжительность работы

отопительных систем

,

а общая продолжительность работы

отопительных систем

![]()

Как правило, общая продолжительность работы отопительных систем в зданиях с переменным температурным режимом n'обольше, чем время работы системы в зданиях с постоянным режимомnопр, и менее, чем время работы отопительных систем жилых зданийnож. В том же соотношении находятся и годовые расходы теплоты на отопление этих потребителей.

Громоздкие и трудоемкие расчеты по определению текущих и годовых расходов теплоты на отопление промышленных и жилых зданий следует проводить с использованием имеющихся пакетов прикладных программ и ЭВМ.

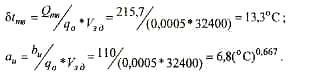

Пример 3.3

Определить расчетный и годовой расходы тепла на отопление промышленного здания объемом 32400 м , расположенного в г.Иваново.

Удельная отопительная характеристика здания

а коэффициент инфильтрации

![]()

В помещениях здания работает Мл= 80 человек в каждую смену, выполняя работу III категории тяжести. Работа проводится в две смены с двумя выходными в неделю. В цехах здания установлено Мэд= 30 электродвигателей мощностьюNэд=8 кBт каждый и Мап= 20 теплообменных аппаратов с поверхностями кожухов Fпов=10 м2и температурой кожуха tпов= 50°C. Коэффициент загрузки электродвигателей Кз= 0,8, коэффициент одновременности работы станков Ко= 0,9; коэффициент ассимиляции выделившегося тепла воздухом помещения Кас= 1,0; коэффициент теплоотдачи кожуха теплообменников —

![]()

Решение

1. Из табл. 2.2 для работы III категории

принимаем значение температуры воздуха

в помещении в рабочее время t°вр= 16оС и из приложения 2 принимаем

для г.Иванова значение![]()

2. Определяем величину внутренних тепловыделений в помещениях здания:

а) приняв из табл. 2.1 величину тепловыделений человека при тяжелой работе

![]() кВт/чел, вычисляем суммарные тепловыделения

людей, находящихся в здании,

кВт/чел, вычисляем суммарные тепловыделения

людей, находящихся в здании,![]()

![]()

б) тепловыделения от электродвигателей

![]()

в) тепловыделения от теплообменных аппаратов

![]()

Общая величина тепловыделений

![]()

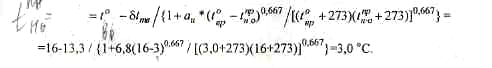

3. Вычисляем значения эквивалентной

температуры внутренних тепловыделений![]() и

показателя инфильтрации здания аи:

и

показателя инфильтрации здания аи:

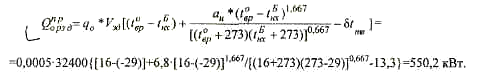

4. Определяем максимальный расход тепла на отопление здания в рабочее время по (3.31)

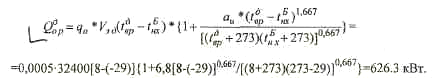

5. Определяем температуру начала работы основной системы отопления tнопрпо (3.32)

6. Приняв значение температуры воздуха в помещении в нерабочее время

![]()

определяем расчетный расход тепла при работе дежурного отопления в нерабочее время

Температура начала работы системы

дежурного отопления

![]()

7. Определяем значение коэффициента относительной продолжительности работы основной системы отопления Крнед=n°нед/nнеди коэффициента относительной продолжительности работы дежурного отопления (1-Крнед)=nднед/nнед:

8. Определяем годовой расход тепла системами основного и дежурного отопления.

Из приложения 1 для г. Иваново составляем таблицу стояния температур наружного воздуха и для этих температур по (3.30) и (3.32) вычисляем расход тепла основной и дежурной системами отопления.

Годовая нагрузка системы рабочего отопления

![]()

продолжительность ее работы

![]()

Годовая нагрузка системы дежурного отопления:

![]()

продолжительность ее работы

![]()