- •Понятие языкового знака.

- •А) Внутренние.

- •Причинно-следственный характер связи

- •Б) Внешние.

- •Функции знака.

- •2) Фразеология как раздел языкознания. Классификация фразеологических единиц.

- •3) Модели дистрибуции: проанализируйте примеры языковых единиц, находящихся в отношениях контрастной дистрибуции.

№ 18.

Понятие языкового знака.

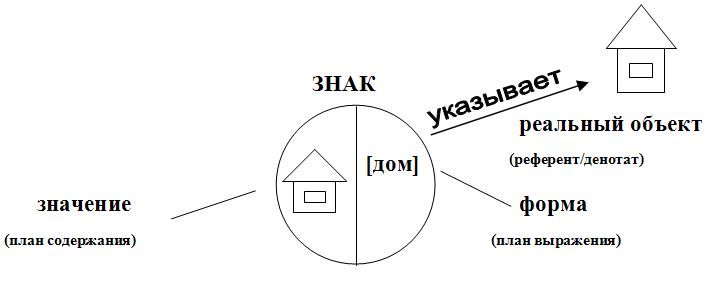

Знак – материальный объект/событие, кот. указывает на другой объект, свойства, отношения, действия и замещает их.

Знаки помогают нам оторваться от перцептивного физического опыта и перейти на абстрактный уровень восприятия. Знаки- э то экономные объекты, указывающие на какие-то другие более крупные объекты.

Свойства знаков:

А) Внутренние.

Двусторонность.

Каждый знак обладает формой и содержанием, которые неотделимы друг от друга. Соссюр сравнивал эти два понятия со сторонами бумажного листа, каждый из которых не существует без другого.

Форма – это то, что мы воспринимаем перцептивно.

Референт (или денотат) – объект, на который указывает знак.

Знак – информация о референте(денотате), которая находится в нём.

Сигнификат – понятие знака.

Коннотации – специфические ассоциации, как общекультурные, так и индивидуальные.

N.B: а) знак не включает в свою структуру референт.

б) содержание опирается на набор существенных признаков референта(денотата), репрезентированных в нашем сознании – понятие.

в) кроме понятия в сигнификат добавляются коннотации.

Таким образом,

Знак – материальный объект, служащий для обобщённого наименования реалий, который связан с ними в сознании человека естественными и условными связями и преднамеренно используется для обработки, накопления, передачи знаний.

Классификация связей формы и содержания по Пирсу:

естественный характер связи условный характер связи

изображение продуктов на вывеске знак «стоп», арабские и римские цифры

продуктового магазина; «корзина»

на рабочем столе компьютера

Причинно-следственный характер связи

красные щёки- волнение, высокая температура-болезнь

Существуют три разновидности знаков:

символ икона индекс

связь между формой связь носит естест- связь носит естест-

и содержанием венный характер и венный физическо-ме-

носит условный характер построена на сходстве ханический причинно-

немотивированность, «ку-ка-ре-ку» следственный характер

дорожный знак «стоп»; вывеска с изображением и построена на смежности

цифры 1,2,3, обознача- продуктов у продуктового стрелки, указывающие направ-

ющие количество магазина; «корзина» на рабочем ление; «на старт,внимание,марш!»

Проблема природы двух сторон волновала философов Древней Греции (стоики):

в слове соединяются три вещи: звук, то, что этот звук обозначает и объект; звук и объект телесны, а то, что звук обозначает – бестелесно -> форма и референт материальны, сигнификат – идеален.

Соссюр считал знак соединением понятия и акустического образа и утверждал, что знак не возникает до того, как нам предоставят материальную форму в реальном мире. Обе стороны знака нематериальны.

Произвольность.

Соссюр утверждал, что большинство знаков носят произвольный характер. Под произвольностью он понимал немотивированность означающего по отношению к означаемому.

Потебня утверждал, что у каждого слова есть внутренняя форма, то есть внутренняя мотивированность, образ, положенный в наименование.

Спор о степени произвольности знаков:

фусеи: да, слова могут рассматриваться как инструменты познания мира, и, как следствие, большинство знаков должно быть мотивировано.

тесеи: нет, мы именуем вещи не по природе, а по обычаю, поэтому знаки произвольны.

Современные лингвисты считают, что структура языка мотивирована миром, и что язык копирует мир. В связи с этим появляется понятие «иконичность языка».

Три принципа иконичности.

1) Принцип последовательности: структура отражает последовательность событий в мире.

Например: пришел, увидел, победил

день и ночь

2) Принцип дистанции: чем ближе связь между двумя объектами или объектами и свойствами, тем ближе друг к другу в речевой цепочке будут стоять названные слова.

Например: famous delicious Italian pepperoni pizza

Самое неотъемлемое свойство стоит ближе всего к определяемому слову(pepperoni)

3) Количественный принцип: удлинением гласной или удвоением формы подчеркивается высокая степень в количественном и качественном отношении.

Например: большой-пребольшой дом

Большооой дом (растяжение гласных)