- •Оглавление

- •Как устроен язык

- •Понятие знака

- •2.2. Языковая пирамида

- •2.2.1. Отношения и связи между знаками.

- •Уровни языковой системы

- •Морфемы

- •Предложения

- •Основные единицы системы: фонемы, морфемы, слова, предложения.

- •2.3.1. Фонемы.

- •2.3.2. Морфемы.

- •2.3.3. Слова.

- •2.3.4. Предложения.

- •2.4. Фразеологизмы.

- •2.5. Язык и речь

- •Речь язык

- •Текст и дискурс

- •4. Язык и значение

- •Значение слова как значение знака

- •Подходы к лексическому значению.

- •Свойства значения слова.

- •Полисемия и перенос наименования.

- •Семантические связи между словами.

- •Язык, мышление, мозг

- •Философия языка.

- •Нейролингвистика.

- •Психолингвистика.

- •Когнитивная лингвистика.

- •Язык и культура.

- •Сколько культуры в языке?

- •Язык отражает культуру.

- •Язык создает культуру.

- •Язык символизирует культуру.

- •Языковое варьирование в контексте социолингвистики

- •Региональное варьирование

- •Социальное варьирование.

- •Ситуативное варьирование

- •7.4. Билингвизм и языковые контакты.

- •Языки мира

- •Структурные типы языков

- •8.1.1. Морфологическая типология

- •8.1.2. Фонологическая типология

- •8.1.3.Синтаксическая типология.

- •8.1.4.Языковые универсалии.

- •Языковые семьи

- •9.1 Виды письма

- •9.1.1 Предписьменные формы

- •9.1.2 Собственно начертательное письмо

9.1 Виды письма

9.1.1 Предписьменные формы

Предписьменный (дописьменный) способ передачи информации, строго говоря, не является письмом, т.к. здесь используются не знаковые системы, а прямые изображения объектов: глиняные фигурки домашних животных, палочки с зарубками для ведения торгового обмена в Междуречье, доисторические наскальные рисунки людей и животных и пр. Чтобы «прочесть» подобные послания, не нужно было знать язык, к тому же многие из них были уникальными, приуроченными к какому-то конкретному событию и допускали множественное толкование (вспомним историю о скифских дарах персидскому царю Дарию).

К предписьменным формам обычно относят предметное письмо: например, цветное ракушечное письмо ирокезов вампум; письмо инков кипу, в котором применялись разноцветные шнурки: узелки на шнурках показывали количество, а цвет – предмет17; пиктографию, где изображение-картинка (рисунок, пиктограмма) может соотносится как со словом, так и с предложением и даже целым текстом (Рис. 5):

Рис. 5 Пиктография индейцев дакота.

Пиктография используется и в наши дни, т. к. пиктограммы не связаны с конкретными языками и всем понятны: спортивная символика, дорожные знаки, смайлики (Рис. 6):

Рис. 6 Современные спортивные пиктограммы

9.1.2 Собственно начертательное письмо

Идеографическое (логографическое) письмо. Идеограмма (логогограмма) соотносится с понятием или словом. В идеографических системах передается синтаксис предложения, но не грамматические формы слов и их звучание. В отличие от пиктограммы, которая индивидуальна, логограмма носит общепринятый, устоявшийся характер.

Наиболее древней из идеографических систем считается возникшая около 5 тысяч лет назад клинопись18 шумеров, живших в Междуречье (территория современного Ирака). Если вначале они использовали около 2000 знаков и писали столбиками, то потом число знаков сократилось до 200-300, а тексты стали записывать в строчку слева направо. Существует гипотеза о том, что все письменные системы (кроме письменности майя) происходят из шумерского письма. Недаром шумерский язык называли латынью Древнего Востока. Достоверно известно, что от шумерской клинописи произошли древнеперсидское и аккадское слоговое письмо.

Приблизительно в то же время, что и клинопись, возникла китайская иероглифика, которая используется в современном Китае и в настоящее время19. Китайское письмо насчитывает более 50 тысяч иероглифов, но в обыденной жизни достаточно знать несколько тысяч. Искусство каллиграфии ценится в Китае очень высоко и это неудивительно: иероглифы состоят из 26 различных мазков, которые наносятся в строго определенной последовательности. Легенда гласит, что знаменитый каллиграф Ван Хижи потратил 15 лет на совершенствование написания одного иероглифа, состоящего из пяти мазков.

Наряду с обычными идеограммами в китайском письме существуют фонетические знаки (ключи или фонетические детерминативы), которые вписываются в сам иероглиф и указывают не только на значение морфемы, но и на произношение.

Частично фонетизация идеограмм произошла и в Древнем Египте. Иероглифическое письмо появилось здесь около 5 тысяч лет. Со временем у египтян развилась сложная система, в которой графические знаки соответствовали целому слову, либо слогу с определенной согласной. Так, иероглиф «рот» обозначал не только слово, но и сочетание звука [r] с любой гласной, а иероглиф «нога» - [b] + любой гласный. Следовательно, уже в недрах идеографического письма вызревали зачатки слогового и звуко-буквенного письма. Следует особо упомянуть, что от древнеегипетской иероглифики произошло финикийское письмо, легшее в основу большинства современных письменных систем (см. Рис. 4).

Слоговое письмо. Единицы данного вида письма – силлабограммы – соответствуют слогу). Кроме древних систем (древнеперсидской и аккадской), существовавших во II - I тысячелетиях до нашей эры, к слоговому письму можно отнести современное индийское деванагари и японские катакана и хирагана.

В деванагари имеется два вида знаков: основной знак, который крепится снизу к горизонтальной линии, передает слог “согласный + [а]”; дополнительный знак меняет гласный на [e] или [u].

Японская иероглифика происходит от китайской, но китайскими иероглифами здесь обозначаются корни, аффиксы передаются японскими иероглифами. Таким образом, японцы приспособили китайское письмо к своему языку, который сильно отличается от китайского корневого языка обилием словоизменения.

Еще один любопытный пример слогового письма - письмо индейцев кри, в котором гласная в слоге указывается направлением знака (Рис. 7):

Рис. 7 Слоговое письмо индейцев кри

Слоговое письмо, несомненно, обладает преимуществом перед идеографическим письмом: нет необходимости запоминать огромное количество графических знаков, т. к. в любом языке слогов значительно меньше, чем слов. Однако данный вид письма подходит не всем языкам, например, силлабограммы трудно использовать там, где есть большие скопления согласных.

Звуко-буквенное (фонографическое) письмо. Эта разновидность письма принципиально отличается от идеографии или силлабографии. Буква здесь передает звук, а комбинации букв – слова. Звуко-буквенное письмо считается самым быстрым и эффективным: для передачи любой информации русскому языку достаточно 33 буквы, английскому – 26. Гораздо сложнее выучить 800 клинописных знаков или 5000 китайских иероглифов.

Выделяют две разновидности фонографического письма – консонантное и алфавитное.

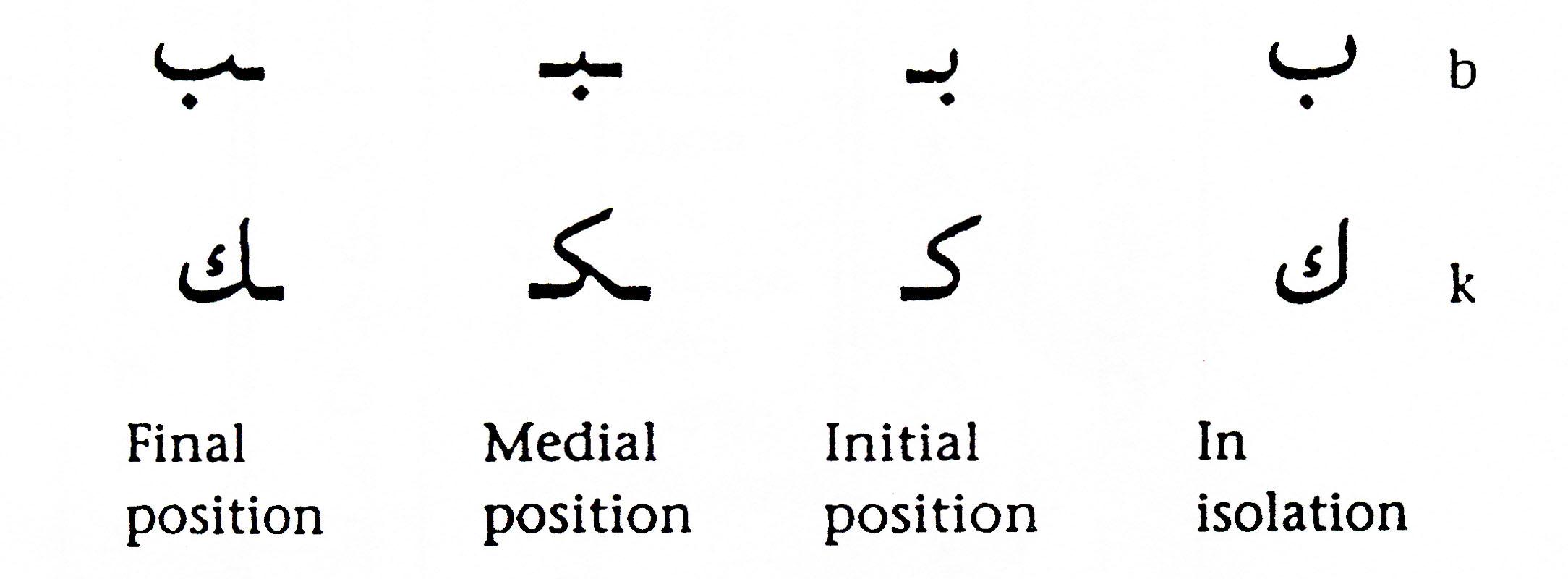

Первыми фонографическими системами были консонантные западносемитские письменности (например, финикийская с XII – X веков до нэ). В консонантном письме обозначается сочетание «согласный + любой гласный или нуль гласного», иначе говоря, основной графический знак передает согласный, а дополнительный надстрочный или подстрочный знак (диакритический значок) - гласную. Этот тип письма подходит к семитским языкам, в которых наблюдается явление консонантизма: корень слова состоит из согласных, а гласные – непостоянные элементы с грамматическим (лексико-грамматическим) значением. В настоящее время этот тип письма сохранился в современном еврейском и арабском языках. Арабское письмо существует с IV века нашей эры: из 28 его согласных 22 имеют разновидности в зависимости от позиции в слове (Рис. 8):

Рис. 8 Позиционные изменения в написании арабских букв

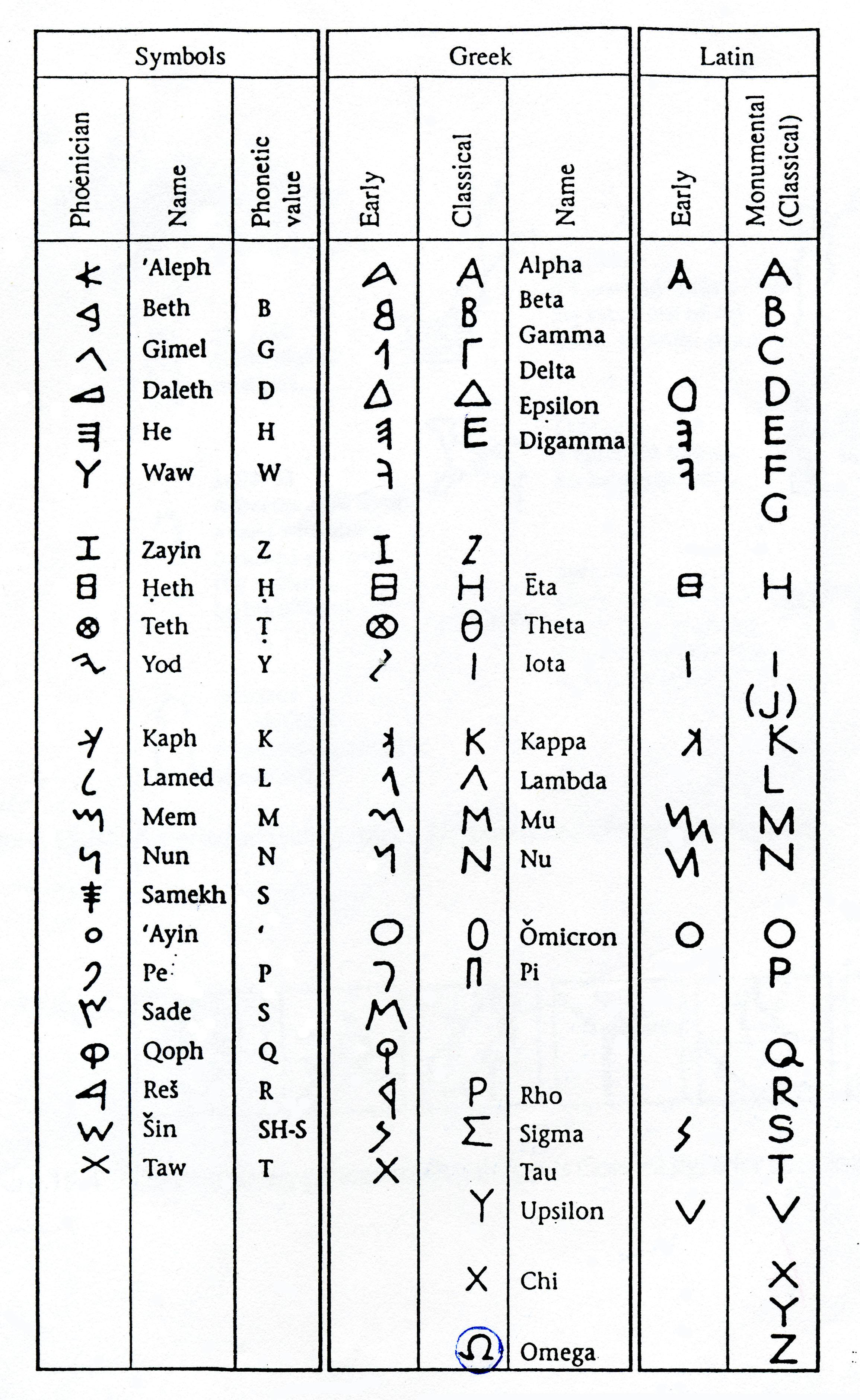

В некоторых случаях консонантное письмо подверлось полной фонематизации и превратилось в фонематическое или алфавитное20. Так, греческое письмо (существует c VIII в. до н.э.) заимствовало буквы финикийского, добавив ряд собственных для передачи звуков, которых не было в финикийском языке. При этом часть графических знаков стала использоваться для обозначения гласных, и текст стал записываться пофонемно, т. е. каждая буква изображала либо гласный, либо согласный. Греки также стали писать слева направо и ввели интервалы между словами и пунктуацию (Рис. 9):

Рис. 9 Становление греческого и латинского алфавитов

Кроме греческого и латинского письма к алфавитному письму

относятся рунические надписи древних германцев21, а также славянское письмо - глаголица и созданная на ее основе кириллица.

Буквы Кириллицы основаны на византийском унциальном письме IX века – времени жизни святого Кирилла. Кириллицей пользуются православные славянские народы: русские, украинцы, белорусы, сербы и болгары.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Амирова Т. А. Из истории лингвистики XX века: Структурно-функциональное языкознание (истоки, направление, школы): Учебное пособие.- М.: ЧеРо, 1999. – 108 с.

Амирова Т. А., Ольховиков Б. А., Рождественский Ю. В. Очерки по истории лингвистики. – М.: Наука, 1975. – 559 с.

Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. – М.: Советская энциклопедия, 1966. – 606 с.

Березин Ф. М., Головин Б. Н. Общее языкознание. – М.: Просвещение, 1979. – 416 с.

Брукфилд К. Письменность. – М.: Слово, 2001. – 64 с.

Будагов Р. А. Введение в науку о языке. – М.: Просвещение, 1965. – 500 с.

Звегинцев В. А. История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. – Т. I. – М.: Просвещение, 1964. – 465 с.

Звегинцев В. А. История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. – Т. II. – М.: Просвещение, 1965. – 494 с.

Звегинцев В. А. Очерки по общему языкознанию. – М.: Изд-во МГУ, 1962. – 382 с.

Кубрякова Е. С. Актуальные проблемы современной семантики: Учебное пособие. – М.: МГИИЯ, 1984. – 129 с.

Реформатский А. А. Введение в языковедение. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 536 с.

Энциклопедия для детей. Языкознание. Русский язык./Ред. М. Д. Аксенова. – Т. 10. - М.: Аванта+, 1998. – 704 с.

БИБЛИОГРАФИЯ

Блумфильд Л. Язык. – М.: Прогресс, 1968. – 606 с.

Бодуэн де Куртенэ И. А. О задачах языкознания / Избранные труды по общему языкознанию. – Т. I. – М.: Изд-во Академии наук, 1968. – 384 с.

Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. Изд. 2-е. – М.: Русск. яз., 1976. – 248 с.

Виноградов В. В. История русских лингвистических учений. – М.: Высш. шк., 1978. – 367 с.

Влияние социальных факторов на функционирование и развитие языка./Под ред. Ю. Д. Дешериева, Л. П. Крысина. – М.: Наука, 1988. – 199 с.

Зиндер Л. Р. Введение в языкознание: Сборник задач. – М.: Высш. шк., 1998. – 176 с.

Каган М. С. Философия культуры. Санкт-Петербург: Петрополис, 1996. – 415 с.

Кобозева И. М. Лингвистическая семантика: Учебное пособие. – М.: Эдиториал УРСС, 2000. – 352 с.

Крысин Л. П. Социолингвистические аспекты изучения современного русского языка. – М.: Наука, 1989. – 186 с.

Кубрякова Е. С. Основы морфологического анализа (на материале германских языков. – М.: Наука, 1974. – 318 с.

Кубрякова Е. С., Демьянков В. З., Панкрац Ю. Г., Лузина Л. Г. Краткий словарь когнитивных терминов.– М.: МГУ, 1996. – 245 с.

Кубрякова Е. С. Части речи с когнитивной точки зрения. – М.: Институт языкознания РАН, 1997. – 314 с.

Ломтев Т. П. Общее и русское языкознание. – М.: Наука, 1976. – 381 с.

Общее языкознание: Внутренняя структура языка/Под ред. Б. А. Серебренникова. – М.: Наука, 1972. – 565 с.

Общее языкознание: Методы лингвистических исследований /Под ред. Б. А. Серебренникова. – М.: Наука, 1973. – 318 с.

Панфилов В. З. Взаимоотношение языка и мышления. – М.: Наука, 1971. – 230 с.

Плунгян В. А. Общая морфология. Введение в проблематику: Учебное пособие.- М.: Эдиториал УРСС, 2000. – 384 с.

Потебня А. А. Из записок по русской грамматике/ Под ред. В. А. Виноградова. – В 2-х томах. – М.: Учпедгиз, 1958. – 536 с.

Писанова Т. В. Национально-культурные аспекты оценочной семантики: Эстетические и этические оценки. – М.: Икар, 1997. – 320 с.

Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира./Под ред. Б. А. Серебренникова. – М.: Наука, 1988. – 213 с.

Русская глагольная лексика: Денотативное пространство./Под ред. Л. Г. Бабенко. – Екатеринбург: Изд-во Уральск. ун-та, 1999. – 460 с.

Сепир Э. Язык. Введение в изучение речи. – М.: Соцэгиз, 1934. – 222 с.

Соссюр Ф. Курс общей лингвистики. Труды по языкознанию/ Под ред. В. Е. Беспалова. – Екатеринбург: Уральск. ун-т, 1999. – 432 с.

Степанов Ю. С. Основы общего языкознания. – М.: Просвещение, 1975. – 270 с.

Степанов Ю. С. Язык и лингвистика конца XX века. – М.: Наука, 1995. – 420 с.

Телия В. Н. Типы языковых значений (связанное значение слова в языке). – М.: Наука, 1981. – 269 с.

Теория метафоры/Сб. статей/Сост. и ред. Н. Д. Арутюнова и М. А. Журинская. – М.: Прогресс, 1990. – 512 с.

Трубецкой Н. С. Основы фонологии. – М.: Изд. иностр. лит-ры, 1960. – 371 с.

Фразеология в контексте культуры/Под ред. В. Н. Телии. – М.: Институт языкознания РАН, 1999. – 333с.

Халеева И. И. Основы теории обучения пониманию иноязычной речи. – М., 1989.

Хомский Н. Синтаксические структуры / Новое в лингвистике. – Вып. 2. – М.: Изд. иностр. лит-ры, 1962. – С. 412 – 527.

Швейцер А. Д. Современная социолингвистика. Теория, проблемы, методы. – М.: АН СССР, Ин-т яз-я, 1977. – 174 с.

Щерба Л. В. Избранные работы по языкознанию и фонетике. – Т. I.- Л.: ЛГУ, 1958. – 181 с.

Akmajian A., Demers R., Farmer A., Harnish R. Linguistics. An Introduction to Language and Communication. – Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1998. – 577 p.

Cowan W., Rakusan J. Sourcebook for Linguistics. – Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1998. – 252 p.

Dirven R., Verspoor M. Cognitive Exploration of Language and Linguistics. – Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1998. – 300p.

Farmer A., Demers R. A Linguistics Workbook. - Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1998. – 292 p.

Goddard A. The Language of Advertising. – London: Routledge, 1998. – 134 p.

Grady W., Dobrovolsky M., Katamba F. Contemporary Linguistics. An Introduction. – London: Longman, 1996. – 755 p.

Kramsch C. Language and Culture. – Oxford: Oxford University Press, 1998. – 134 p.

Reah D. The Language of Newspaper. – London: Routledge, 1998. – 126 p.

Sanger K. The Language of Fiction.–London: Routledge, 1998.–114 p.

Seuren P. Western Linguistics. An Historical Introduction. – Oxford: Blackwell, 1998. – 570 p.

Schiffrin D. Approaches to Discourse. – Oxford: Blackwell, 1997. – 470 p.

Shore B. Culture in Mind. Cognition, Culture, and the Problem of Meaning. – Oxford: Oxford University Press, 1996. – 428 p.\

Thomas L., Wareing S. Language, Society and Power. An Introduction. – London: Routledge, 1999. – 213 p.

Trask R. L. Language:The Basics. – London:Routledge, 1999. – 244 p.

Trask R. L. Key Concepts in Language and Linguistics. – London:Routledge, 1999. – 378 p.

Ungerer F., Schmid H.-J. An Introduction to Cognitive Linguistics. – London: Longman, 1996. – 306 p.

Wierzbicka A. Semantics, Culture and Cognition: Universal Human Concepts in Culture-Specific Configurations. – New York: Oxford University Press, 1992.– 487 p.

1Описание языка как системы знаков во многом связано с именем швейцарского лингвиста Фердинанда де Соссюра (1857 – 1913).

2Термин предложен С. О. Карцевским (1884 – 1955).

3 Понятие морфемы ввел И. А. Бодуэн де Куртенэ (1845 – 1929).

4Термин А. И. Смирницкого (1902 – 1954).

5Эти и некоторые другие параметры текста, разработанные в рамках лингвистики текста (70-е гг. XX в.), показывают нам, что такое текстуальность, т.е. чем текст отличается от других языковых единиц.

6Данное название дисциплины ввел в 1897 г. французский лингвист М. Бреаль.

7В данном случае я сознательно избегаю некоторых тонкостей и употребляю эти понятия синонимически. Однако для тех, кто в дальнейшем намерен более подробно изучить проблемы семиологии и семантики, замечу, что многие современные исследователи не склонны ставить знак равенства между терминами «денотат» и «референт», а также «сигнификат», «понятие» и «концепт» (см., например, «Лингвистический энциклопедический словарь» под ред. В. Н. Ярцевой).

8В традиционной лингвистике значение слова делится на ядро (общепринятое обобщенное представление об объекте или классе объектов) и коннотации (несущественные, но устойчивые признаки, которые приписываются объекту в данной культуре, например, стилистические, эмоционально-экспрессивные ассоциации).

9См. работы Э. Рош и Б. Берлин 70-х гг. прошлого века.

10См. труды Ч. Филлмора, Р. Шенка и Р. Абельсона 70 – 80-х гг. XX в.

11См. работы Дж. Лакоффа и М. Джонсона начиная с 80-х гг. XX в.

12Название произошло от средневекового торгового языка Lingua Franca, который использовался в Средиземноморье и основывался на романских языках (французском, итальянском, португальском, испанском), включая также элеметы греческого, арабского и турецкого языков.

13. Данное слово произошло от английского слова business как его искаженно произносят на китайском пиджине

14Для явлений, встречающихся в большинстве языков, часто используется другой термин - фреквенталии.

15Закон назван в честь двух лингвистов, открывших его в 19 веке: датчанина Р. Раска (1787 – 1832) и немца Я. Грима (1785 – 1863).

16Кириллица, как и латиница – разновидности звуко-буквенного письма.

17Так, бурый цвет означал картофель, желтый – золото, красный – воина.

18Шумеры писали тростиковыми и костяными палочками на табличках из сырой глины. Под нажимом след получался глубже, а там, где стиль вынимали, - тоньше. Готовый документ сушили на солнце или обжигали, недописанный – хранили в мокрой тряпке.

19Китайцы считают создателем иероглифов Канн Джи – чиновника, жившего при легендарном Желтом Императоре более 4 тысяч лет назад. По преданию, Канн Джи придумал первые знаки, изучая следы животных и птиц на песке.

20Хотя к алфавитному чаще всего относят письмо, в котором согласные и гласные получили графическое «равноправие» (ср. с консонантным), первые алфавиты как упорядоченная последовательность письменных знаков возникли в консонантных системах (алфавит жителей Угарита на побережье современной Сирии, финикийский алфавит).

21Рунами писали германские и скандинавские племена в период с 200 г. до н.э. до 1200 г. н.э. Все руны построены на острых углах, т. к. знаки вырезались на дереве, камнях, кости. Позднее было найдено неожиданное сходство рунического письма с памятниками письменности на территории Монголии, в долине Енисея, с древневенгерским руническим письмом.