- •Глава I. Что и как изучает политология

- •1. Предмет политологии, ее содержание и методы

- •Глава II. Формирование политической науки

- •3. Развитие политических знаний

- •4. Политология как фактор общественного прогресса

- •5. Развитие политической мысли и политической науки в россии

- •Глава III. Политика как общественное явление

- •6. Что такое политика

- •7. Значение политики и ее взаимосвязи с другими сферами общества

- •Глава IV. Власть

- •8. Природа власти и эволюция ее форм

- •9. Легитимность власти и ее типы

- •Глава V. Политическая система

- •10. Что такое политическая система

- •11. Структура политической системы и ее функции

- •Глава VI. Политический режим

- •12. Политический режим как система

- •13. Элементы политического режима

- •14. Типы политических режимов

- •4. Разветвленная карательная система.

- •5. Отсутствие свободного индивида и гражданского общества.

- •6. Высокая степень милитаризации всех сфер общественной жизни.

- •2. Гарантии гражданских, политических и социальных прав личности.

- •Глава VII. Гражданское общество

- •16. Государство и гражданское общество:

- •17. Некоторые особенности формирования гражданского общества в россии Значение гражданского общества для реформ в России

- •Глава VIII. Политические элиты

- •18. Происхождение политической элиты и ее роль в обществе

- •19. Современная политическая элита:структура и системы отбора

- •20. Политическая элита россии:

- •Глава IX. Политическое лидерство

- •21. Природа политического лидерства Лидерство как официальная функция

- •22. Типы лидеров и их функции

- •23. Политическое лидерство в россии: типы лидеров и специфика их влияния

- •Глава X. Государство как политический институт

- •24. Происхождение и сущность государства

- •25. Формы государства и его функции

- •Глава XI. Партии и партийные системы

- •26. Природа партий и их типология

- •27. Партийные системы

- •28. Партийная система в россии: особенности формирования и специфика функций

- •Глава XII. Избирательные системы

- •29. Значение избирательных систем и их типология

- •30. Влияние избирательной системы на политический режим

- •Глава XIII. Политическая социализация

- •31. Содержание процесса политической социализации

- •32. Типы политической социализации.

- •Глава XIV. Политическая культура

- •33. Политическая культура:содержание и типология

- •34. Особенности политической культуры в россии

- •Глава XV. Политические идеологии

- •35. Возникновение идеологии и ее функции

- •36. Типы идеологий

- •37. Политические идеологии в постсоветской россии

- •Ось «нарастания радикализма» (II) (современный спектр политических предпочтений российского общества)

- •Вопросы и задания

- •Заключение

Глава VII. Гражданское общество

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО: СФЕРА ЧАСТНЫХ ИНТЕРЕСОВ И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВЫБОРА

Соотношение гражданского общества и государства

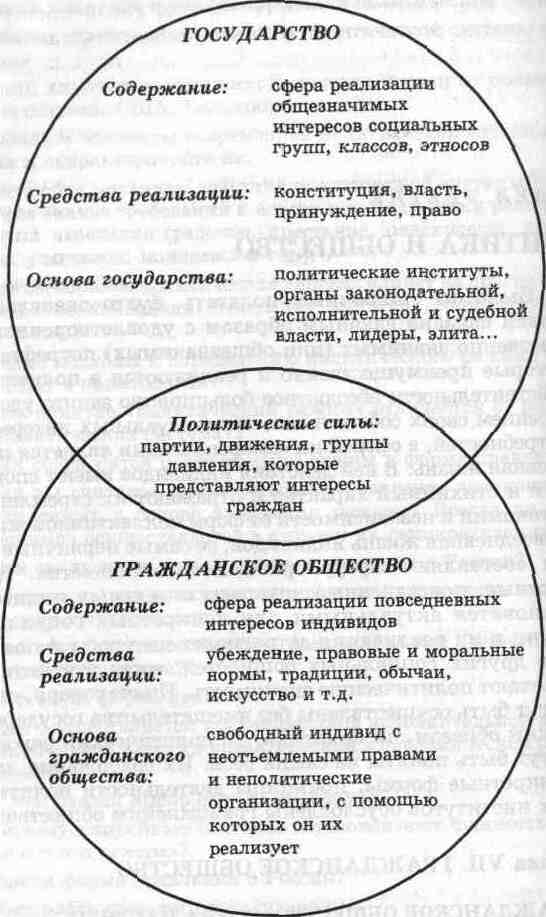

Гражданское общество» и «государство» представляет собой понятия, которые отражают различные стороны изни общества и противостоят друг другу.

Гражданское общество составляет сферу абсолютной свободы частных лиц в отношениях друг с другом. Оно предстает в виде социального, экономического, культурного пространства, в котором взаимодействуют свободные индивиды, реализующие частные интересы и осуществляющие индивидуальный выбор.

Напротив, государство представляет собой пространст-тотально регламентированных взаимоотношений политически организованных субъектов: государственных ртоуктур и примыкающих к ним политических партий, групп давления и т.д. Гражданское общество и государство взаимодополняют друг друга. Без зрелого гражданского общества невозможно создание правового демократического государства, поскольку именно сознательные свободные граждане способны формировать наиболее рациональные формы человеческого общежития. Поэтому гражданское общество выступает прочным опосредующим звеном между свободным индивидом и централизованной государственной волей. Кроме того, противодействовать дезинтеграции, хаосу, кризису, упадку и обеспечить условия для реализации прав и свобод автономной личности также невозможно без государства.

1. Сравните характеристики гражданского общества и государства: что общего между ними и в чем их различия?

2. Как взаимосвязаны гражданское общество и государство? Как и когда повседневные потребности становятся общезначимыми и, следовательно, политическими? Приведите конкретные примеры.

3. Какие виды отношений составляют сферу гражданского общества?

Долгое время в политической науке понятия «гражданское общество» и «государство» не различались, использовались как равнозначные, тождественные. Однако с середины XVII века процессы дифференциации различных сфер общества, освобождения их из-под всеохватывающей государственной власти, обособления автономного и независимого индивида с его неотъемлемыми правами и свободами потребовали отражения в общественном сознании и соответственно формирования в науке Двух тенденций социального прогресса. Первая — нарастание спонтанности и стихийности в социальном развитии, явившееся следствием стремления индивида к свободе, к автономии от государства и коллективной жизни. Процесс становления автономных от государства сфер жизнедеятельности человека отразило понятие « гражданское общество». Вторая — потребность в упорядочении, обеспечении целостности общества, согласовании и интеграции устремлений индивидов и социальных групп. Данную тенденцию социального прогресса выразило понятие «государство». Равновесие и взаимосвязь общественных, групповых и индивидуальных интересов государство осуществляет посредством управленческих функций.

Исторически гражданское общество приходит на смену традиционному. Традиционное (феодальное) общество было основано на сословно-иерархической системе отношений, которые жестко регламентировали различные стороны жизни индивидов. Гражданское общество по сути своей буржуазное: его основой является свободный индивид, независимый от власти и форм коллективной жизни. Наиболее существенная предпосылка его свободы — институт частной собственности, формирующий развитое гражданское самосознание. Если первоначально гражданское общество включало в себя собственников, то затем сфера гражданского общества стала расширяться и включила в себя новые социальные группы малоимущих и неимущих.

1. В чем отличия гражданского общества от традиционного?

2. Когда исторически возникло гражданское общество и в связи с чем?

В современной политологии гражданское общество рассматривается как сложная и многоуровневая система невластных связей и структур. Гражданское общество включает всю совокупность межличностных отношений, которые развиваются вне рамок и без вмешательства государства, а также разветвленную систему независимых от государства общественных институтов, реализующих повседневные индивидуальные и коллективные потребности.Поскольку повседневные интересы граждан неравнозначны, постольку и сферы гражданского общества имеют определенную соподчиненность, которую условно можно выразить следующим образом.

Базовые человеческие потребности в пище, одежде, жилье и т.д., обеспечивающие жизнедеятельность индивидов, удовлетворяются на уровне межличностных взаимосвязей в рамках производственных отношений. Эти потребности осуществляются через такие общественные институты, как профессиональные, потребительские, и иные объединения и ассоциации.

Потребности в продолжении рода, здоровье, воспитании детей, духовном совершенствовании и вере, информации, общении, сексе и т.д. реализуются в комплексе социокультурных отношений, включающем религиозные, семейнобрачные, этнические и иные взаимодействия. Данные потребности удовлетворяются через такие институты, как семья, церковь, образовательные и научные учреждения, творческие союзы, спортивные общества и т.д.

Наконец, верхний уровень межличностных отношений составляют потребности в политическом участии, связанные с индивидуальным выбором на основе политических предпочтений и ценностных ориентации. Этот уровень предполагает сформированность у индивида конкретных политических позиций. Политические предпочтения индивидов и групп осуществляются с помощью групп интересов, политических партий, движений и т.д.

Таким образом, можно сказать, что в обществе в зависимости от уровня потребностей индивида (первичных, социальных, культурных, политических) выделяются и соответствующие им уровни отношений между людьми, в рамках которых удовлетворяются эти потребности: уровни производственных, социокультурных и политических взаимосвязей с характерными для них институтами.

1. По каким признакам выделяются подсистемы гражданского общества?

2. Каковы основные институты гражданского общества, благодаря которым реализуются повседневные интересы? К какой сфере — гражданского общества или государства — относится церковь в странах, где существует государственная религия?

Современное гражданское общество в промышленно развитых странах представляет собой общество, состоящее из огромного числа самостоятельно действующих групп людей — групп, которые имеют различную направленность. Так, структуру гражданского общества в США составляет всеохватывающая сеть различных добровольных ассоциаций граждан, лоббистских групп, муниципальных коммун, благотворительных фондов, клубов по интересам, творческих и кооперативных объединений, потребительских, спортивных и других обществ, религиозных, общественно-политических и иных организаций и союзов, отражающих самые разнообразные социальные птересы в производственной, политической, духовной сферах, личной и семейной жизни. Эти самостоятельные независимые от государства общественно-политические ституты подчас напряженно противостоят друг другу, Рясь за доверие граждан, остро критикуют и разоблачают социальное зло в политике, экономике, нравственности, в общественной жизни и на производстве.

В свое время французский историк и политический деятель А.Токвилль (1805—1859) в качестве одной из особенностей США назвал наличие разветвленной системы институтов гражданского общества, ставшей гарантом стабильности американской демократии. Сегодня в США более 70% граждан состоят в таких объединениях и организациях и более 50% активно участвуют в деятельности двух и более ассоциаций. Так, в 200 потребительских организациях состоит более 70 млн граждан. Эта сеть групп и объединений граждан ежедневно функционирует в целях создания условий для самореализации индивидов и групп, выражения и реализации их повседневных потребностей, одновременно сдерживая стремление государства к концентрации политического господства.