методичка экология ПроЭкол Москва

.pdfли. Экологическая валентность вида всегда шире экологической валентности каждой отдельной особи.

Значение экологических факторов неравноценно. Жизненно важные факторы называются лимитирующими, если при их от-

сутствии жизнь невозможна (например, кислород воздуха для на-

земных организмов). Однако лимитирующими экологическими факторами называют все факторы, которые ограничивают разви-

тие организмов из-за недостатка или избытка их по сравнению с оптимальным содержанием. Всю сложность влияния экологиче-

ских факторов на организм отражает закон толерантности В.

Шелфорда, смысл которого заключается в невозможности ус-

пешного процветания вида как в условиях недостатка, так и из-

бытка любого из факторов, влияющих на организм, т. е. за преде-

лами толерантности.

1.1.1.Абиотические факторы

Кабиотическим факторам относят почвенные, климатиче-

ские, топографические и другие факторы, в том числе волны,

морские течения, пожары.

Почвой называют слой вещества, лежащий поверх горных пород земной коры. Почва образуется в результате многих фак-

торов, основными из которых являются климат, материнская по-

рода (геологические условия), топография (рельеф), живые орга-

низмы и время.

Климатическими факторами являются свет, температура,

вода, ветер. Солнечный свет является основным источником энергии, которая используется для всех жизненных процессов на Земле. Под действием света осуществляется фотосинтез, транс-

пирация, фотопериодизм, движение, зрение, синтез витамина D

и пр.

Температура. Главным источником тепла является Солнце.

Это важнейший лимитирующий фактор. У большинства организ-

мов процессы жизнедеятельности протекают при температурах от

–4 оС до +45 ºС. Однако жизнь возможна при колебаниях темпе-

ратуры от –80 С в Антарктиде (пингвины) до +60 С в горячих источниках (некоторые виды водорослей).

Важным лимитирующим абиотическим фактором является влажность, так как без воды не может существовать ни один ор-

ганизм. Вода непосредственно участвует в биохимических реак-

циях клетки. Её содержание в клетке достигает 70–90 %. Не-

достаток влаги служит ограничивающим фактором, определяю-

щим границы жизни и её зональное распределение.

Солёность среды обитания также является важным экологи-

ческим фактором. В природе преобладают организмы, приспо-

собленные только к пресной воде (карповые) или только к солё-

ной (сельдевые). Однако имеются пограничные виды. Так, взрос-

лые угри живут в пресных водоёмах, их личинки – в морях. У ло-

сосевых – наоборот.

К важным абиотическим факторам относится барометриче-

ское давление и состав атмосферного воздуха. Большинство жи-

вых организмов приспособлено к колебаниям давления от 720 до

740 мм рт. ст. на уровне мирового океана, а также к определён-

ному составу атмосферного воздуха, доля кислорода в котором составляет 21 %, а азота 78 %.

Главным топографическим фактором является высота. С вы-

сотой снижается средняя температура, увеличивается суточный перепад температур, возрастает количество осадков, скорость ветра и интенсивность радиации, понижается атмосферное дав-

ление и концентрация газов.

1.1.2. Биотические факторы

Под биотическими факторами среды понимают компоненты живой природы, прямо или косвенно действующие на организм.

Все виды взаимодействий между организмами можно подразде-

лить на:

–конкуренцию;

–хищничество;

–антибиоз;

–симбиоз.

Конкуренция возникает тогда, когда, для существования ор-

ганизмов необходимые или сходные условия. В конкурентные отношения могут вступать особи как одного, так и разных видов

(сосны – за свет, разные виды хищников – за жертву).

При хищничестве наблюдается прямое уничтожение жертвы и использование её в пищу.

Под антибиозом понимают такие отношения между орга-

низмами разных видов, когда особи одного вида путём выделе-

ния определённых веществ, фунгицидов или антибиотиков, ока-

зывают угнетающее воздействие на особей других видов.

Симбиозом называется любое сожительство организмов раз-

ных видов, приносящее пользу хотя бы одному из них. При этом различают четыре вида симбиоза:

–взаимовыгодный, примером которого являются лишайники

(сожительство водоросли и гриба);

–квартиранство (особь одного вида использует особь другого вида как жилище, не принося хозяину ни пользы, ни вреда);

–нахлебничество наблюдается тогда, когда один организм ис-

пользует, другой как жилище и источник питания, но не прино-

сит при этом вреда хозяину. В качестве примера можно привести микрофлору кишечника человека, которая использует последний как дом, питаясь при этом остатками пищи;

–паразитизм – такая форма антагонистического сожительства организмов разных видов, при котором паразит, поселяясь в ор-

ганизме тела-хозяина, питается за его счёт и приносит ему вред.

Антагонистические отношения хищников и паразитов со своими жертвами поддерживает численность одних и других на относительно постоянном уровне, что имеет большое значение в выживании видов.

1.1.3. Антропогенные факторы

Антропогенные факторы связаны с деятельностью человека и могут быть как положительными (посадка лесов, парков, садов,

создание новых пород растений и животных), так и отрицатель-

ными (вырубка лесов, загрязнение окружающей среды отходами производства и т. д.).

С антропогенными факторами связано возникновение слож-

ных экологических проблем современности (парниковый эффект,

кислотные дожди, загрязнение окружающей среды токсикантами,

обезлесивание). Масштаб воздействия человеческого общества на природу стал планетарным, заметно ухудшив условия жизни на Земле. Ежегодно уничтожаются влажно-тропические леса на площади около 11 млн га, возникает около 6 млн га пустынь, в

результате кислотных дождей повреждены леса на площади око-

ло 31 млн га и тысячи озер в разных странах света.

Под угрозой исчезновения находятся многие тысячи видов растений и животных. Иными словами, происходит деградация окружающей среды.

Наряду с этим, антропогенные факторы имеют и некоторое положительное значение: это создание заповедников, заказников,

посадка лесов, укрепление берегов рек зелеными насаждениями и пр.

1.2. Биогеоценозы, их структура и характеристика

Однородные участки суши или воды, заселённые живыми организмами, называются биотопами (местами жизни). Истори-

чески сложившееся сообщество организмов разных видов, насе-

ляющих биотоп, называется биоценозом, или биомом.

Сообщество организмов биоценоза и окружающая их нежи-

вая природа образуют устойчивую и динамичную систему – био-

геоценоз, или экосистему. Таким образом, биогеоценоз – это со-

вокупность биома и биотопа.

Некоторые авторы усматривают различие в терминах «эко-

система» и «биогеоценоз». В этом случае отличие заключается в том, что экосистема может не содержать растительных сооб-

ществ, а биогеоценоз невозможен без фитоценоза. Границы био-

геоценоза совпадают с границами растительного сообщества, яв-

ляющегося его основой. Биогеоценоз функционирует как целост-

ная, самовоспроизводящаяся и саморегулирующаяся система. В

состав биогеоценоза входят следующие компоненты:

–неорганические вещества, включающиеся в круговорот (со-

единения углерода, азота, кислорода, вода, минеральные соли и пр.);

–климатические факторы (температура, давление, освещен-

ность и др.);

–органические вещества (белки, нуклеиновые кислоты, угле-

воды, липиды);

–продуценты – автотрофные организмы, синтезирующие ор-

ганические вещества из неорганических под действием солнечно-

го света (в основном зелёные растения);

–консументы – гетеротрофные организмы (растительноядные

иплотоядные потребители готового органического вещества).

Восновном животные;

–деструкторы и редуценты – гетеротрофные организмы, раз-

рушающие остатки мертвых растений и животных (черви, мок-

рицы, раки, сомы) и превращающие их в минеральные соедине-

ния (бактерии, грибы).

Каждый биогеоценоз характеризуется видовым разнообрази-

ем, численностью и плотностью популяции каждого вида, био-

массой и продуктивностью. Численность определяется поголовь-

ем животных или количеством растений на данной территории

(бассейн реки, акватория моря и пр.). Эта мера обилия популя-

ции. Плотность характеризуется числом особей, приходящихся на единицу площади. Например, 800 деревьев на 1 га леса или количество человек, приходящихся на 1 км2. Первичной продук-

тивностью называется прирост биомассы растений за единицу времени на единице площади. Вторичной продуктивностью явля-

ется биомасса, образованная гетеротрофными организмами за единицу времени на единице площади. Биомассой называется общая совокупность растительных и животных организмов, при-

сутствующая в биогеоценозе в момент наблюдения.

Взаимоотношения между организмами в экосистеме в про-

цессе жизнедеятельности строятся на основе цепей питания, или

трофических цепей. Исходным источником энергии всякой тро-

фической цепи любого биогеоценоза является энергия Солнца.

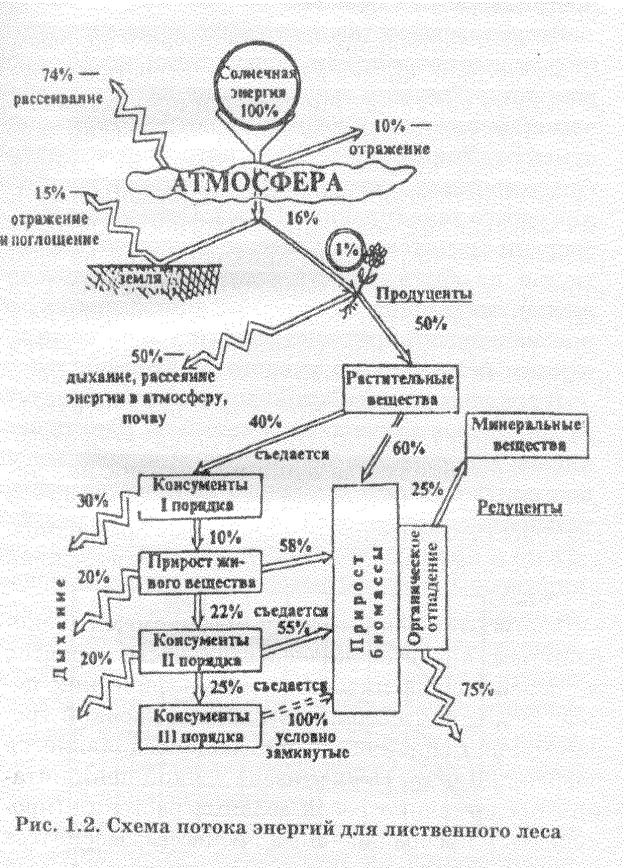

Первое звено всякой цепи питания представляют собой зелёные растения (продуценты), превращающие в процессе фотосинтеза световую энергию в энергию химических связей органических соединений. Такому превращению подвергается всего лишь 1– 4 % солнечной энергии, поступающей на Землю.

Второе звено составляют травоядные животные (первичные

потребители, консументы), поедающие растения. Третье и по-

следующие звенья трофической цепи – это плотоядные потреби-

тели, консументы. Только около 10 % потребляемой энергии жи-

вотные всех уровней тратят на построение своего тела (как пра-

вило, 10 %). Остальные 90 % энергии тратятся на процессы жиз-

недеятельности, т. е. на обмен веществ, рост, дыхание, размноже-

ние, выделение. На рис. 1.2 приведена схема потока энергий че-

рез лиственный лес по исследованиям бельгийского учёного М. Танга.

В среднем из одной тонны растений образуется 100 кг тела травоядных животных, 10 кг плотоядных 1 порядка, а вторичные хищники могут построить из этого исходного количества расти-

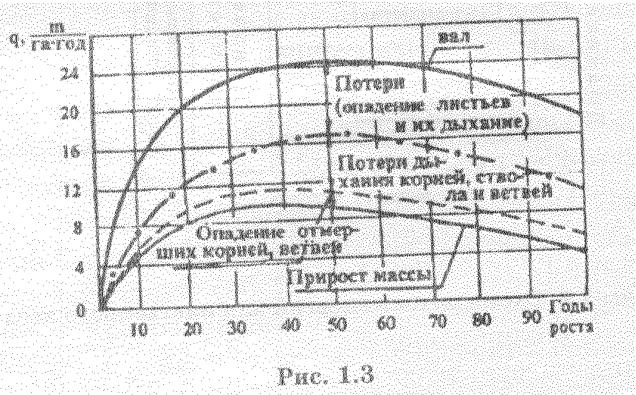

тельной биомассы только 1 кг своего тела. На рис. 1.3 изображена диаграмма биомассы для букового леса по годам. Так как на каж-

дой ступени питания тратится около 90 % энергии, цепи питания не могут быть длинными в результате прогрессивного уменьше-

ния массы каждого последующего звена трофической цепи. Эта закономерность называется правилом экологической пирамиды.

Различают 3 типа экологических пирамид:

–пирамиды чисел;

–пирамиды биомассы;

–пирамиды энергии.

Первые два типа экологических пирамид в водных системах из-за нарушения масштабов и скорости образования фито- и зоо-

планктонов могут быть перевёрнутыми. Пирамиды энергии пере-

вёрнутыми не бывают. Почти все виды животных используют не-

сколько источников пищи, поэтому если один член экосистемы

выпадает, вся система не нарушается. Важнейшим фактором, ре-

гулирующим численность популяций в биогеоценозе, являются кормовые ресурсы.

Популяция обычно насчитывает столько особей, сколько их может прокормиться на занимаемой территории. Структура био-

геоценозов складывается в процессе эволюции, которая приводит к тому, что каждый вид занимает в экосистеме определённую нишу, т. е. место расположения данного вида в пространстве и в цепи питания.

Совместное развитие нескольких видов на одной территории способствует их взаимоприспосабливаемости, то есть коадапта-

ции, что является обязательным условием стабильности биогео-

ценоза. Плотность жизни и зональность в различных экосистемах определяется неравномерным распределением солнечной энергии как по широте, так и по высоте над уровнем моря. Изобилие вла-

ги и тепла в тропиках и субтропиках способствует большому раз-

нообразию видов и их чрезвычайной плотности в этих широтах.

Недостаток тепла в тундре и влаги в пустыне обусловливает низ-

кую продуктивность растительности и скудность видового соста-

ва растений и животных. Распределение наземных растений обу-

словлено в основном климатом и составом почв, а распределение животных – климатом и кормовой базой.

Численность особей в популяциях варьируется в зависимо-

сти от интенсивности размножения, гибели и миграций. В отно-

сительно постоянных условиях численность популяций остается примерно на одном уровне.

Каждый биогеоценоз при изменении климатических или других условий (лесной пожар, хозяйственная деятельность че-

ловека и пр.) может закономерно изменять свои сообщества, то есть на его месте развивается более приспособленный к новым условиям биогеоценоз. Смена биогеоценозов называется сукцес-

сией, то есть направленная и непрерывная последовательность появления и исчезновения популяций разных видов в данном биотопе, которая происходит в направлении от менее устойчивых к более устойчивым. Завершающее сообщество – устойчивое, са-

мовозобновляющееся и находящееся в равновесии со средой, на-

зывается климаксным сообществом. В природных условиях от момента появления первого (пионерского) до климаксного сооб-

щества проходят сотни и тысячи лет.

При анализе экосистем рассматривают (кроме продуктивно-

сти) круговорот углерода (С в воде и атмосфере фотосинтез сахара, протеиды, липиды и т. п. питание разложение С,

азота (N2 в воде, воздухе корни в виде нитратов питание разложение N2); воды; Р, S; биогенных элементов (К, Nа, Са,

Ма, Р, Мп и др.).

Все организмы, взаимодействующие со средой, должны поддерживать динамическое равновесие - гомеостаз. Адаптация организмов к условиям существования совершенствуется в про-

цессе эволюции.

Следует отметить, что правила (законы) биоэкологии во многом способствовали выработке и формулированию основных закономерностей глобальной экологии.

1.3.Основные закономерности

Вначале 1970-х гг. американский эколог Б. Коммонер сфор-

мулировал четыре положения, которые некоторые исследователи трактуют как общие законы. Но это не так: они носят вероятно-

стный характер, определяют лишь основное направление, наибо-

лее вероятное. Эти положения могут быть представлены в четы-

рёх постулатах.

1. Всё связано со всем.

Эта закономерность раскрывает внутренние связи в экоси-

стемах и биосфере. Экосистемы находятся в состоянии экологи-

ческого равновесия. Его может нарушить уничтожение вида или вселение нового вида. Осушение болот вызывает обмеление рек,

выпас в горных лесах разрушает почвы, уменьшает впитывание дождевых и снеговых вод. В результате высыхают родники. Не-

понимание этой закономерности приводит к катастрофическим последствиям и «диким» предложениям. Так, в 1894 г. геолог Дж.

Макги сказал: «Подчиняя себе диких животных, человек сохра-

нит лишь тех, кто может быть приручен. Остальные должны быть уничтожены». Не потому ли в 1970 г. в США охотники уничто-

жили более 190 крупных млекопитающих (рысей, волков, лисиц и др.)?

Еще один пример. В Болгарии для получения охотничьего билета в 1970-х гг. необходимо было ежегодно представлять ко-