ОСНОВЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ_МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ / Лекции по ОЯ / 2. Фонетика / 2. Принципы классификации звуков

.pdf

Принципы классификации звуков (кор.)

2.Принципы классификации звуков (фонем)

1.Противопоставление гласных и согласных звуков (фонем)

2.Принципы классификации согласных

2.1.Классификация согласных по способу образования

2.2.Классификация согласных по месту образования

2.3.Классификации согласных по шумности / сонорности и силе артикуляции

2.4.Дополнительные параметры классификации согласных

3.Принципы классификации гласных

3.1.Основные параметры классификации гласных

3.2.Дополнительные параметры классификации гласных

3.3.Монофтонги и полифтонги

Литература

––––––––––––––––––––

1.1.1. Противопоставление гласных и согласных звуков (фонем)

Во всех языках мира есть два класса звуков речи: гласные и согласные. Совокупность гласных образует вокализм (лат. vōcālis ‘гласный’). Совокупность согласных – консонантизм (лат. consonantis ‘согласный’). Согласных в языках мира больше, чем гласных [Кодухов, с. 120, 125].

В основе деления звуков речи на гласные и согласные лежит несколько критериев:

1)акустический критерий,

2)три артикуляционных,

3)функциональный.

1. Степень звучности (акустический критерий) В образовании звуков участвуют:

-либо тон,

-либо шум,

-либо тон в сочетании с шумом (в различных пропорциях).

|

Классификация звуков по степени звучности |

Схема № 1. |

|

|

|

звуки речи (фонемы) |

|

|

┌─────────────┴────────────┐ |

|

|

|

звучные |

шумные |

|

┌──────┴─────┐ |

┌─────┴─────┐ |

||

гласные |

сонанты |

звонкие |

глухие |

согласные

Гласные звуки – максимально звучные, потому что при их образовании в гортани, в результате работы голосовых связок возникает тон, а в полости глотки и рта воздушная струя не встречает преград, которые могли бы создать шум.

Сонанты (< лат. sonans ‘звучащий’), или сонорные (< лат. sonorus ‘звучный’) – это особо звучные согласные. При их артикуляции, как и при образовании гласных, образуется тон в гортани, но в полости рта воздушная струя встречает преграду, создающую шум:

-[м], [н], [л], [р], [j], [ŋ].

В русск. яз. плюс соответствующие мягкие:

-[м’], [н’], [л’], [р’].

Звонкие |

согласные произносятся с обязательным участием |

голосовых связок |

в гортани, там |

образуется тон, но шум в полости рта, возникающий |

при прохождении |

1

Принципы классификации звуков (кор.)

воздушной струи через преграду, преобладает над тоном. Звонкие согласные менее звучны, чем сонанты.

Глухие согласные – это шумы, доля тона при их образовании весьма незначительна.

Итак, с акустической точки зрения гласные – звуки, в основе которых лежит тон, а согласные – звуки, в основе которых лежит шум.

Отличия гласных и согласных не являются абсолютными: артикуляционные и акустические различия между гласными и некоторыми сонантами могут вообще отсутствовать [ЛЭС, с. 477]. Напр.,

-[и] и [j],

-[u] и [w].

Фактически мы имеем дело со шкалой звучности (сонорности).

Полярными по звучности в русском языке являются гласный [а] и согласный [п].

|

а э о и у |

м н л р й |

в з ж …б д г |

ф с ш х … т |

п |

гласные |

сонанты |

звонкие согласные |

глухие согласные |

||

Кроме того, степень звучности аналогичных звуков может быть разной а) в разных языках:

-[l] может быть сонантом и образовывать слог (ср. чеш. vlk ‘волк’),

-он может быть глухим шумным (в корейском, хантыйском и др. языках);

б) в разных фонетических положениях в одном языке:

-ср. в русском языке: [л ]перед гласным (лампа) – очень звучный, а в конце слова (стол) – оглушенный [Кодухов, с. 110].

«Мнения о возможности разделения гласных и согласных придерживаются далеко не все лингвисты. Так, Соссюр и Граммон распределяют все звуки речи в 7 (или 9) «растворов», где граница гласных и согласных стирается (хотя у Соссюра имеются соответствующие оговорки).

Щерба и его ученики не находят резкой границы гласных и согласных, противопоставляя лишь гласные и шумные согласные […]. Природу сонорных согласных эта теория освещает недостаточно ясно» [Реформатский, с. 170 (примечание)].

2. Характер артикуляции (1-ый артикуляционный критерий)

Наиболее существенный признак, различающий гласные и согласные

с физиологической точки зрения:

-гласные образуются благодаря размыкательным движениям произносительных органов («рторазмыкатели»),

-а согласные – благодаря смыкательным («ртосмыкатели»)

(Это различие предложено В. А. Богородицким (1857–1941)).

3.Различие в напряженности речевого аппарата (2-ой артикуляционный критерий)

При образовании согласных в речевом аппарате создается преграда, и напряженность речевого аппарата локализована в месте создания преграды, а при образовании гласных преграды нет, и напряженность распределена по всему речевому аппарату.

4. Различие в интенсивности воздушной струи (3-ий артикуляционный критерий)

Из-за необходимости преодоления преграды воздушная струя более интенсивна при образовании согласных [ООФ, с. 19–20; Реформатский, с. 171–172].

5. Участие в слогообразовании (функциональный критерий) Как правило, вершиной слога является гласный.

2

Принципы классификации звуков (кор.)

Однако сонорные согласные также могут образовывать слог:

-чеш.: prst, vlk,

-англ.: garden [ga:dn].

Ср. русск. добр, мудр, ржав, льстить.

Не только сонанты, но и шумные согласные могут образовывать вершину слога (ср.:

тсс!), но

-слогообразующая функция для них нехарактерна и

-в сочетании с гласным не может реализоваться: в сочетании гласный + согласный вершиной слога обязательно является гласный [ЛЭС, с. 165, 477; Вендина, с. 71].

1.1.2. Принципы классификации согласных

Наиболее распространенной является артикуляционная (в основе) классификация: она объединяет два основных параметра:

1)по способу образования звука (точнее, преграды),

2)по месту образования звука (преграды).

Помимо этого, классификация нередко дополняется делением согласных по

3)шумности / сонорности (по участию / неучастию голоса) или

4)силе артикуляции.

1.1. Классификация согласных по способу образования

В образовании согласных играет роль вид преграды, которую встречает воздушная струя. Выделяют два основных вида преграды:

-смычка,

-щель.

Соответственно, согласные в первую очередь делятся на смычные и щелевые.

∙Щелевые (щелинные, фрикативные < лат. fricare ‘тереть’, спиранты < лат. spirans, spirantis ‘дующий’; проточные, продувные) – согласные, при образовании которых воздушная струя проходит через щель в речевом аппарате:

- [в], [ф], [з], [с], [х], [ж], [ш], [ш:’], [j]

-[γ], [w], [r] (англ.).

По форме щели щелевые согласные делятся на

-плоскощелевые [ф], [з], [х],

-круглощелевые [w].

По расположению щели они делятся на

-срединные [в], [с], [ж],

-боковые [л], [l] (в классификациях, где звуки этого типа относятся к щелевым, напр.: [Маслов, с. 3; Селютина, с. 39, Вендина, с. 73]).

∙Смычные (плозивные) – согласные, при образовании которых в том или ином месте речевого аппарата возникает смычка:

-[б], [п], [д], [т], [г], [к], [тˆс], [т’ˆш’].

Помимо этого (как правило, на следующем шаге классификации), выделяются типы согласных, либо отличающиеся по способу преодоления смычки, либо представляющие собой промежуточные классы между смычными и щелевыми (смычно-щелевые, ≈ смычнопроходные согласные). Рассмотрим эти классы.

∙ Взрывные (эксплозивные < фр. explosion ‘взрыв’) – согласные, образующиеся в результате резкого раскрытия смычки:

-[б], [п], [д], [т], [г], [к].

3

Принципы классификации звуков (кор.)

Взрывные согласные – это разновидность смычных.

∙Аффрикаты (< лат. affricāre ‘притирать’) – согласные сложного образования: в начале артикуляции образуется смычка, которая потом переходит в щель:

-[тˆс], [дˆз], [т’ˆш’], [д’ˆж’], [pˆf],

-лицо, бел. дзень; час, англ. just [d ]; нем. Pferd [Кодухов, с. 127–128].

∙Носовые (назальные < лат. nasālis ‘носовой’) – согласные, при артикуляции которых в ротовой полости образуется смычка, а воздух проходит через полость носа за счет опускания мягкого нёба:

-[м], [м’], [н], [н’], [ŋ]…

Иногда все согласные по участию носового резонатора делят на

-носовые,

-ртовые.

∙Боковые (латеральные < лат. laterālis ‘боковой’) – согласные, при образовании которых передняя часть языка образует смычку с зубами, альвеолами и т.д., а воздушной струя проходит между опущенными краями языка и боковыми зубами:

-[л], [л’], [l], [ł].

∙Дрожащие (вибранты < лат. vibrantis ‘колеблющийся, дрожащий’) – согласные, при образовании которых вибрирует либо передняя часть спинки языка, либо маленький язычок (увула):

-[р], [р’], фр. [R].

Взрывные и аффрикаты – мгновенные звуки.

Щелевые (фрикативные), носовые, боковые, дрожащие (и гласные) – длительные

звуки.

Звуки [л], [l], [р], [r], [R] называются плавными.

Носовые ([м], [н] и т.д.), боковые ([л] и др.), дрожащие ([р], [R]), а также щелевые [j] и [w] являются сонантами.

Существует большое количество вариантов классификации согласных по способу образования, которые различаются не тем, какие классы согласных получаются в итоге, а тем, как эти классы комбинируются. Напр., некоторые ученые уже на первом шаге классификации, наравне со смычными и щелевыми, выделяют также дрожащие [Маслов, с. 83; Вендина, с. 73, Гируцкий, с. 71; Шайкевич, с. 27].

Рассмотрим несколько вариантов классификации (запоминать их не нужно).

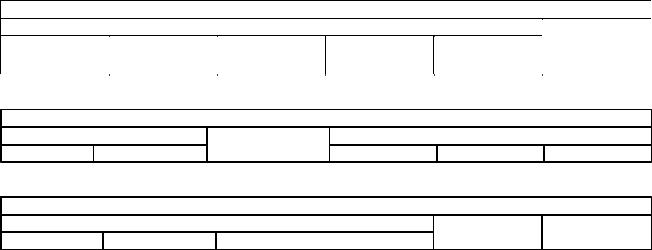

Вариант № 1. [Реформатский, с. 173] |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

согласные |

|

|

|

|

|

смычные |

|

|

щелевые |

взрывные |

аффрикаты |

носовые |

боковые |

дрожащие |

(фрикативные) |

|

|

(назальные) |

(латеральные) |

(вибранты) |

|

|

|

|

|

|

|

Вариант № 2. |

[Кодухов, с. 125–126] |

|

|

||

|

|

|

согласные |

|

|

смычные |

|

щелевые |

смычно-щелевые |

|

|

взрывные |

аффрикаты |

носовые |

боковые |

дрожащие |

|

Вариант № 3. |

[Шайкевич, с. 27] |

|

|

||

|

|

|

согласные |

|

|

|

|

смычные |

щелевые |

дрожащие |

|

взрывные |

аффрикаты |

смычно-проходные |

|

|

|

4

Принципы классификации звуков (кор.)

боковые носовые

1.2. Классификация согласных по месту образования

Местом образования согласного называется место, где создается преграда (щель или смычка) и где возникает шум.

Артикуляция согласного, разумеется, не сводится только к образованию преграды. Для образования любого согласного требуется сложная комбинация положений и движений всех активных органов. Но учесть все движения в классификации невозможно [Зиндер, с. 131].

Образуя преграду на пути воздуха, органы взаимодействуют, причем в каждой паре один орган является активным (напр., язык), а другой пассивным (зубы, альвеолы, небо) [Реформатский, с. 175]. Классификация строится с учетом, в первую очередь, активного органа, однако пассивный орган тоже принимается во внимание.

По участию активного органа согласные делятся на

-губные (лабиальные от лат. labia ‘губы’),

-язычные (лингвальные от лат. lingua ‘язык’),

-заязычные.

1.Губные согласные с учетом пассивного органа делятся на - губно-губные (билабиальные): [п], [б], [м], [w],

- губно-зубные (лабио-дентальные): [в], [ф].

2.Язычные согласные делятся на

-переднеязычные,

-среднеязычные,

-заднеязычные.

1) Далее при характеристике переднеязычных согласных часто подключается их классификация по пассивному органу:

-межзубные (интердентальные < лат. inter ‘между’): [ ], [Ө];

-зубные (дентальные < лат. dentalis < dens (dentis) ‘зуб’): [д], [т], [н], [л], [з], [с], [тˆс];

-гингивальные (лат. gingīva ‘десна’): нем. [d],[t], [n], [l], [ts];

-альвеолярные (лат. alveolus ‘желобок, выемка’): англ. [d], [t], [n], [l];

-нёбные = палатальные (лат. palātum ‘небо, преимущественно твердое’), точнее, передненебные: [ж], [ш], [щ], [т’ˆш’], [р], англ. [r].

Дальнейшая классификация переднеязычных согласных по активному органу выглядит так:

-дорсальные (лат. dorsum ‘спина’) – в артикуляции принимает участие весь передний край языка вместе с кончиком; по пассивному органу они зубные;

-апикальные (лат. ăpex ‘вершина, кончик’) – артикулируются с помощью кончика языка; по пассивному органу – альвеолярные;

-ретрофлексные (лат. retrō ‘обратно, назад’, flexio ‘изгибание, изгиб, поворот’) – кончик языка загнут назад; по пассивному органу – передненёбные: [р], англ. [r].

По производимому акустическому впечатлению

-звуки типа [з], [с], [тˆс] называются свистящими,

-а звуки типа [ж], [ш], [ш’:], [т’ˆш’] – шипящими.

2)Среднеязычные согласные образуются сближением средней части языка со средней частью твердого неба (лат. palātum ‘небо, преимущественно твердое’): [j].

В русском языке глухой пары на фонемном уровне у <j> нет. В качестве глухой пары может быть нем. ich-Laut <ç>: ich, Milch.

Носовые среднеязычные встречаются в ряде языков:

5

Принципы классификации звуков (кор.)

-фр. signe [sı ] ‘знак’,

-итал. ogni [' i] ‘каждый’, исп. aňo ['a o] ‘год’ [ООФ, с. 38].

В хантыйском есть смычный глухой среднеязычный: тять [ťāť] ‘война’.

3)Заднеязычные согласные по пассивному органу могут быть:

-средненебные: [г’], [к’], [х’];

-задненебные = велярные (лат. vēlum palāti ‘парус нёба’): [г], [к], [х]; звонкий [γ] на стыке слов: смех был.

3. Заязычные согласные (нет в русском языке).

1)Язычковые (увулярные < лат. uvula ‘язычок’) (широко распространены во многих языках мира: семитских, кавказских, языках индейцев Северной Америки):

-фр. [R];

-казах. [ķ]: ķарлыгам ‘ласточка’, ķаратау ‘черная гора’.

2)Глоточные (фарингальные < греч. pharynx ‘зев, глотка’) бывают щелевые и смычные:

-нем. Hof [ o:f] ‘двор’; англ. house; однако, эти согласные описываются и как ларингальные;

-укр.[ ] гора [ ора], чешск. hlava;

-аварск. звонк. смычн. [ ala] ‘кобыла’, [мэ эр] ‘гора’.

3)Гортанные (ларингальные < греч. larynx ‘гортань’):

-щелевой согласный образуется за счет сужения голосовой щели = звук, который мы произносим, когда хотим дохнуть на стекло: напр., англ. и нем. [ ]; араб. ahl ‘семья’, иврит mahir ‘искусный’; соответствующего звонкого нет;

-смычный гортанный также образуется при помощи голосовых связок:

даргинск. [ab?a] ‘курица’, [mi?] ‘лед’, [ar?] ‘рукоятка’; есть также в аварском, арабском.

Когда гортанная смычка в середине слова, кажется, что говорящий останавливается или заикается в этом месте. Мы произносим похожий звук, когда вместо нет, отвечаем не-а.

Вбольшинстве случаев гортанная смычка является не самостоятельным согласным,

а«сильным приступом» гласного:

-нем. Knacklaut: Kurort [´ku:r?ort], uberall [´yb r´? al] ‘повсюду’;

-фр. coup de glotte в начале слова с т. н. h aspiré на письме: héro ‘герой’, hásard ‘случайность’;

-рус. [?] – перед начальным гласным; ср. письмо о Тане и письмо от Ани.

|

согласные |

Схема № 2. |

┌────────────────────────┼───────────────────────┐ |

||

губные |

язычные |

заязычные: |

(лабиальные): |

(лингвальные): |

|

- губно-губные) |

- переднеязычные |

- язычковые |

(билабиальные) |

|

(увулярные) |

- губно-зубные |

- среднеязычные |

- глоточные |

(лабио-дентальные) |

|

(фарингальные) |

|

- заднеязычные |

- гортанные |

|

|

(ларингальные) |

По отсутствию воздушной струи всем остальным согласным противопоставлены щелкающие (есть в готтентотско-бушменских языках). Они образуются посредством сосательных движений, благодаря которым воздух в полости рта разряжается, что и создает щелчок. По способу образования все щелкающие – смычные. По месту образования они бывают губными, переднеязычными, среднеязычными [Зиндер, с. 115, 168; ООФ, с. 30].

6

Принципы классификации звуков (кор.)

1.3. Классификации согласных по шумности / сонорности

исиле артикуляции

2.3.1.Классификация согласных по шумности / сонорности (участию / неучастию голоса / голосовых связок) уже встречалась при обсуждении вопроса деления согласных и гласных на основании акустических характеристик (см. с. 1–2).

согласные |

Схема № 3. |

┌────┴────┐

сонорные шумные

┌────┴────┐

звонкие глухие

2.3.2. При образовании согласных существенную роль играет также сила артикуляции, т.е. степень мускульного напряжения. Акустический эффект – различная сила звука и, как следствие, громкость.

Различают два типа согласных:

-слабые и

-сильные.

Это противопоставление довольно широко распространено. В пределах одного языка звонкие обычно слабее глухих.

Во многих языках (нем., многие финно-угорские языки, кит., корейск.) сила согласного играет смыслоразличительную роль. Ср. в корейск.:

-смычные: [tal] ‘луна’ – [ˉtal] ‘дочь’,

-щелевые: [sal] ‘стрела’ – [ˉsal] ‘рис’ [Зиндер, с. 124].

1.4.Дополнительные параметры классификации согласных

Кроме этих трех основных признаков возможны дополнительные, которые накладываются на основные, не меняя при этом принципиально характера звука. Т.е. возникающая вариативность не мешает восприятию звука как согласного данного типа, напр., согласного типа [l]: [л’], [ł], [lo].

Кдополнительным параметрам классификации согласных относятся

-дополнительная артикуляция,

-долгота – краткость.

Дополнительной артикуляцией согласного называется артикуляция тех активных органов, которые не принимают непосредственного участия в создании преграды, но определяют своеобразную окраску звука [ООФ, с. 50].

Дополнительная артикуляция предполагает, что есть основная. Дополнительная артикуляция наравне с основной может служить для противопоставления фонем.

1) Лабиализация (лат. labia ‘губы’) – дополнительное округление губ при произнесении согласного, вследствие которого возникает губной шум.

Если губная артикуляция является для согласных дополнительной, они называются лабиализованными, в отличие от лабиальных, для которых губная артикуляция – основная (ср.: [б], [п], [w]).

а) Лабиализация возникает в речевом потоке под влиянием соседних губных гласных или согласных:

-сук [соук], смотр [сомотр].

б) В некоторых языках есть противопоставление лабиализованных и нелабиализованных

фонем:

-аварск. [kаr] ‘грива’ – [kwаr] ‘веревка’,

7

Принципы классификации звуков (кор.)

-лезгинск. [naqo] ‘земля, почва’ [Зиндер, с. 135; ООФ, с. 50; Кодухов, с. 131].

2)Палатализация – дополнительная артикуляция подъема средней части спинки языка к твердому небу (лат. palātum dūrum), за счет чего согласные на слух приобретают оттенок «мягкости» (их тембр повышается). Т. к. такая артикуляция близка к артикуляции среднеязычного (палатального) согласного [j], она называется йотовой:

- [j] |

– |

[л’], [д’], [в’]… |

палатальный |

|

палатализованные |

Палатализация может сопровождать любую другую артикуляцию, кроме среднеязычной. В русском языке очень много мягких согласных, которые не известны даже близкородственным языкам. Палатализация очень широко распространена.

а) Она используется в противопоставлении фонем:

-быт – быть, дал – даль, дан – дань.

б) Может быть постоянным признаком согласного, не образуя противопоставления «палатализованный ↔ непалатализованный»:

-англ. [ ] в short [ ’ :t] ‘короткий’ [ООФ, с. 51].

в) Может возникать в потоке речи за счет влияния гласных переднего ряда:

-англ. key [ki:] ‘ключ’.

В тюркских языках под влиянием гласного [i] палатализуются как предшествующие, так и последующие согласные [ООФ, с. 108].

3)Веляризация – дополнительный подъем задней части спинки языка к мягкому небу (лат. vēlum palāti), что на слух воспринимается как «отвердение» (тембр понижается).

а) Возможно противопоставление веляризованных и палатализованных согласных фонем. Это яркая черта русского консонантизма:

мел – мель [л] веляризован – [л’] палатализован

Европейский [l] вне окружения не является ни палатализованным, ни веляризованным.

б) Во многих языках веляризация возникает в потоке речи, вследствие коартикуляции (т.е. совместной артикуляции) с гласными заднего ряда:

-англ. torn [t :n] ‘разорванный’,

- франц. tout [tu] ‘все’, beau |

[bo] ‘красивый’ [Зиндер, с. 136; ООФ, с. 51]. |

4) Фарингализация (греч. |

pharynx ‘зев’) – артикуляция, заключающаяся |

в напряжении стенок глотки (и некотором ее сужении). Дает акустический эффект, близкий к веляризации.

Широко распространены фарингализованные фонемы в арабском языке:

-[m đ đ] ‘боль’, [s đ] – название буквы.

5)Ларингализация (греч. larynx) = гортанная смычка, глоттализация,

эпиглоттализация.

Артикуляция заключается в напряжении мускулатуры гортани. Ларингализованными называют также согласные, рекурсия которых сопровождается резким раскрытием голосовых связок (гортанным взрывом). За счет этого создается впечатление обрывистости. Такую артикуляцию могут иметь только смычные глухие согласные (взрывные или аффрикаты). Они называются смычно-гортанными, или абруптивами.

Абруптивы встречаются в ряде языков Кавказа: - грузинск. (p, t, k) [k?wat?] ‘утка’,

8

Принципы классификации звуков (кор.)

- лезгинск. |

[p?uz] ‘губа’, [vεt?] ‘комар’. |

||

|

|

|

|

Смычно-гортанные согласные противопоставлены соответствующим глухим и звонким и образуют группы фонем типа <b–p–p?> или <b–p–p –ph>.

6)Аспирация (придыхание < лат. aspīro < ad-spīro ‘произношу с придыханием’) – дополнительная артикуляция, при которой воздух трется о связки, проходя через суженную межсвязочную щель.

Придыхание осуществляется после рекурсии согласного (дополнительный выдох

сшумом). Чаще всего аспиратами бывают взрывные согласные, а также аффрикаты:

-[ph], [th], [kh]

-[bh], [dh], [gh].

а) В нем. и англ. глухие смычные обычно реализуются с придыханием:

-нем. Tag [thakh] ‘день’,

-англ. peace [phi:s] ‘мир’.

В русском языке придыхательные согласные появляются перед паузой:

-тип, кот стук.

б) В ряде языков (в частности в языках Кавказа) придыхательные смычные противопоставлены непридыхательным как особые фонемы:

-<p> – <ph>.

7)Назализация (< лат. nasālis ‘носовой’) – дополнительная артикуляция, которая состоит в опускании мягкого нёба.

Назализованные звуки появляются под влиянием соседних носовых фонем:

-он снова, он знает, он вновь.

Во франц. подобные согласные появляются рядом с носовыми гласными:

-enfin [ãf˜ε˜] ‘наконец’, inventer [ε˜v˜ãte] ‘выдумывать’ [ООФ, с. 51–52 ].

8) Долгие согласные

Общих законов длительности согласных для всех языков нет. В каждом данном языке длительность согласного может быть связана с различными условиями:

-с его принадлежностью к тому или иному типу (глухой или звонкий, смычный, щелевой, дрожащий и т.п.),

-с позицией в слове (начало, середина, конец),

-с местом в слоге,

-с положением относительно ударения.

Если длительность зависит от фонетических условий, она, разумеется, не имеет фонематического значения. Но в языках, где согласные разной долготы возможны в одинаковых фонетических условиях и долгота связана со смыслоразличением, можно говорить о долгих и кратких согласных фонемах [Зиндер, с. 127–128].

В финском и др. финно-угорских языках имеется чередование согласных по длительности. Напр., в эстонском языке согласные, как и гласные, имеют три ступени долготы:

краткий |

lagì |

‘потолок’ |

kasi |

‘убирайся’ |

kamin |

‘камин’ |

долгий |

lakkkì ‘лак’ (генитив) |

kassid |

‘кошки’ |

kammin |

‘чешу’ |

|

|

|

|

|

|

||

сверхдолгий |

lakSki |

‘лак’ (партитив) |

kassi |

‘кошку’ |

kammina |

‘чесать’ |

[ЛЭС, с. 595; Кодухов, с. 127]

9

Принципы классификации звуков (кор.)

1.1.3. Принципы классификации гласных

1.5. Основные параметры классификации гласных

Наиболее распространенной является артикуляционная классификация гласных. Так как при образовании гласных в речевом аппарате преграда не возникает, гласные

невозможно классифицировать по тем признакам, на которых строится классификация согласных: невозможно говорить ни о месте, ни о способе образования. Признак «участие – неучастие голоса» также нерелевантен (неважен), так как при образовании гласных голосовые связки обязательно работают.

В артикуляции гласных участвует весь речевой аппарат, но главную роль играет язык, так что основаниями классификации гласных в первую очередь служат:

-ряд (движение языка по горизонтали),

-подъем (движение языка по вертикали),

-а также работа губ.

Эти признаки характеризуют гласные в подавляющем большинстве языков мира.

Очень редко встречаются языки с минимальным числом гласных фонем, где различие ряда не имеет фонологического значения. Напр., адыгейский язык, где имеются три фонемы, различающиеся по подъему [Шайкевич, с. 18].

Английские фонетисты Бэлл и Суит (Alexander Melville Bell (1847–1905), Henri Sweet (1845–1912)) разработали таблицу гласных, в которой учитываются:

-3 положения языка при движении по горизонтали,

-3 степени его подъема.

В зависимости от того, какая часть языка поднимается при произнесении гласного, различаются гласные:

-переднего,

-среднего (смешанного),

-заднего ряда.

1)При произнесении гласных переднего ряда к твердому небу поднимается средняя часть языка, а кончик языка находится у передних нижних зубов; вся масса языка продвинута вперед:

-[и].

2)При произнесении гласных среднего ряда к небу поднимается весь язык, вытянутый вдоль полости рта:

-[ы].

3)При произнесении гласных заднего ряда к мягкому небу поднимается задняя часть языка,

акончик языка отодвинут от передних нижних зубов; вся масса языка отодвинута назад:

-[у].

Разумеется, резких физиологических границ, отделяющих артикуляцию гласных одного ряда от гласных другого ряда, нет. Однако, в тех языках, где встречаются все эти артикуляторные типы, они достаточно четко выражены.

Движение языка по направлению к небу (твердому или мягкому) определяет степень подъема, или закрытость и открытость гласных. Этот признак связан со степенью раствора рта [ООФ, с. 21].

По признаку движения языка по вертикали различаются гласные:

-верхнего,

-среднего,

-нижнего подъема.

1)При образовании гласных верхнего подъема язык занимает самое высокое положение:

10