(Carex acuta)

Осока

острая - сильно изменчивый вид. Варьируют

в широких пределах общая высота побегов,

ширина листовых пластинок, высота

соцветия, длина ножек колосков и самих

колосков, форма мешочков, форма и длина

кроющих чешуи женских цветков. Описаны

многочисленные разновидности и формы

осоки острой, которые лишены какого-либо

таксономического значения, так как

являются следствием модификационной

экологической или внутрипопуляционной

изменчивости.

По-видимому, клинальный характер имеют: 1) окраска растения - в южных частях ареала преобладают серо-зеленые особи над зелеными; 2) размеры мешочков и орешков у южных популяций они крупнее, чем у северных, и практически лишены носика; 3) пигментация чешуи около цветков, которые в направлении на юг меняют окраску с черной на коричневую или бурую. Исключительно изменчиво соцветие осоки острой; встречаются формы, имеющие только мужские колоски, формы с крайне длинными и рыхлыми повисающими женскими колосками, формы с женским колоском, заложенным в пазухе срединного листа близ самого основания репродуктивного побега. У последних форм ножка колоска в несколько раз превышает длину колоска.

Географическое распространение. Широко распространенный местами массовый евразиатский вид. Северная граница вида в Европе проходит через Шотландию, южную половину Скандинавского п-ова, Кольский п-ов, где вид очень редок, п-ов Канин, откуда граница идет в сторону Полярного Урала, не переходя, как кажется, 68° с, ш. Южная граница вида проходит через, страны Средиземноморья, где она сильно фрагментирована, благодаря наличию обширных по площади районов с аридной растительностью. Растение показано для северо-западных районов Африки, Сирии и Турции. В СССР южная граница вида проходит в Причерноморских степях, Нижнем Поволжье, по Южному Уралу, югу Западной Сибири, Алтаю, Саянам, западу Забайкалья. Вид показан для севера Монголии. В Западной и Восточной Сибири северная граница вида проходит приблизительно в подзоне лесотундры, проникая по долинам рек в более северные районы. Восточная граница осоки острой, известная только приблизительно.

Морфологическое описание. Растение с двумя типами вневлагалищных побегов: прямостоячими без корневища и диагеотропными с ясно выраженным корневищем 2-3 мм в диаметре. Наличие двух типов побегов ведет нередко к образованию дерновин или кочек, соединенных между собой корневищами. Длина корневищ колеблется в значительных пределах (от 1 до 25 см), что обычно связано со степенью задерненности местообитания; составлены они 7-9 (до 14) междоузлиями. Корни около 1 мм в диаметре, с боковыми ветвистыми корешками, достигающими 4-го порядка ветвления. Нижние чешуевидные листья 1 в числе 4-5, не волокнистые, коричневые, буро-коричневые или коричнево-черные в различных местообитаниях. Многочисленные сосочки расположены на нижней стороне пластинок. Язычок прикрепляется по острому углу.

Соцветие из 3-5 женских и 2-3 мужских колосков; кроющие листья колосков без влагалищ, с длинными листовыми пластинками; у нижнего колоска кроющий лист обычно равен соцветию или превышает соцветие. Женские колоски цилиндрические, многоцветковые, до 8 см длины, прямостоячие или отклоненные в стороны; верхние женские колоски нередко с примесью мужских цветков. Пыльники около 3 мм длины.

Онтогенез и ритм сезонной вегетации. Нестратифицированные семена осоки острой имеют всхожесть около 5%. У проростка вначале появляется влагалищная часть семядоли, через 2-3 дня - главный и боковые корни, еще позже зеленый кончик первого листа. В аномальных случаях первый лист выходит не через верхушку влагалищной части семядоли, а прорывает ее сбоку. Корни проростка покрыты множеством корневых волосков.

Взрослое растение представлено системой разновозрастных подземных длинных горизонтальных или дуговидных корневищ, неветвящихся в течение одного вегетационного сезона (как минимум), и разновозрастными зонами кущения, сохраняющимися живыми в течение не менее 5 лет.

Репродуктивные побеги осоки острой являются ди- или трициклическими, поэтому на конусе нарастания одно- или двулетних вегетативных побегов во вторую половину лета закладываются зачатки соцветия.

Способы размножения и распространения. По наблюдениям на Урале осока острая характеризуется протогинией. Высыпание пыльцы обычно начинается после полудня при слабом ветре, но, видимо, может происходить и в другое время дня, так как пыльца находится на поверхности пыльников в течение 1-2 дней после их вскрывания. Цветение мужских и женских цветков начинается в средней, части колосков, затем распространяется к основанию колосков и позже к их вершине.

Экология. Осока острая - гигрофит, произрастающий на сырых лугах, низинных болотах, нередко на длительно заливаемых (свыше 50 дней) участках поймы или в прибрежной полосе мелководий. Растет в условиях от переменно-обеспеченного до сильно переменного увлажнения. Растет преимущественно на торфяно-глеевых и дерновоглеевых почвах.

Фитоценология. Осока острая растет по берегам рек, озер, прудов, топким местам, в притеррасных понижениях пойм, по днищам лощин, низинным болотам. Фитоценозы этого вида повсеместно распространены в литоралях верхневолжских водохранилищ, они занимают наиболее высокие участки зоны затопления. Обычно остроосочники тянутся полосой до 20 м шириной вдоль уреза воды, глубина воды в таких фитоценозах от 0 до 25 см.

Как правило, осока острая образует чистые или почти чистые густые заросли с проективным покрытием 100%. Под пологом осоки в таких зарослях встречаются лишь отдельные явно угнетенные особи других видов.

Консортивные

связи.

Осока острая отрицательно реагирует

на выпас.

Осока острая

Осока острая

Похожие картинки

Заболачивающийся правобережный залив водохранилища. - Угличское водохранилище - Ландшафты и сообщества -

У топкого берега заросли хвоща приречного с осокой острой;

'); //-->

Семейство злаки (Poaceae)

Семейство злаки (Poaceae)

Семейство злаки (Poaceae)

Среди всех семейств цветковых растений злаки занимают особое положение. Оно определяется не только их высокой хозяйственной ценностью, но и той большой ролью, которую они играют в сложении травянистых группировок растительности —- лугов, степей, прерий и пампасов, а также саванн. К злакам принадлежат основные пищевые растения человечества —- пшеница мягкая (Triticum aestivum), рис посевной (Oryza sativa) и кукуруза (Zea mays), а также многие другие зерновые культуры, снабжающие нас такими необходимыми продуктами, как мука и крупа. Пожалуй, не менее важным является и использование злаков в качестве кормовых растений для домашних животных. Многообразно хозяйственное значение злаков и во многих других отношениях.

Известно 650 родов и: от 9000 до 10 000 видов злаков. Ареал этого семейства охватывает всю сушу земного шара, исключая территории, покрытые льдами. Мятлик (Роа), овсяница (Festuca), щучка (Deschampsia), лисохвост (Alopecurus) и некоторые другие роды злаков доходят до северного (в Арктике) и до южного (в Антарктике) пределов существования цветковых растений. Среди поднимающихся наиболее высоко в горы цветковых растений злаки также занимают одно из первых мест.

Для злаков характерна относительная равномерность их распространения на Земле. В тропических странах это семейство примерно так же богато видами, как и в странах с умеренным климатом, а в Арктике злаки занимают первое место среди других семейств по количеству видов. Среди злаков относительно мало узких эндемиков, однако их приводят для Австралии 632, для Индии —- 143, для Мадагаскара —- 106, для Капской области —- 102. В СССР богаты злаками-эндемиками Средняя Азия (около 80) и Кавказ (около 60 видов). Злаки обычно нетрудно узнать уже по внешнему облику. Они обычно имеют членистые стебли с хорошо развитыми узлами и двурядно расположенные очередные листья, разделенные на охватывающее стебель влагалище, линейную или ланцетную пластинку с параллельным жилкованием и расположенный у основания пластинки перепончатый вырост, называемый язычком или лигулой. Значительное большинство злаков —- травянистые растения, однако у многих представителей подсемейства бамбуковых (Bambusoideae) высокие, сильно разветвленные в верхней части, с многочисленными узлами стебли сильно одревесневают, сохраняя, однако, типичное для злаков строение. У южноамериканских видов бамбука (Bambusa) они бывают высотой до 30 м и диаметром 20 см. У южноазиатского дендрокаламуса гигантского (Dendrocalamus giganteus) стебель высотой 40 м не уступает по росту многим деревьям. Среди бамбуковых известны также лазающие или вьющиеся, иногда колючие лианообразные формы (например, азиатская динохлоа —- Dinochloa). Жизненные формы травянистых злаков также довольно разнообразны, хотя внешне они выглядят как будто одинаково. Среди злаков много однолетников, однако значительно преобладают многолетние виды, которые могут быть дерновинными или иметь длинные ползучие корневища.

Как и большинству других однодольных, злакам свойственна мочковатая корневая система, образующаяся в результате недоразвития главного корня и очень ранней замены его придаточными корнями. Уже при прорастании семени развиваются 1 —- 7 таких придаточных корешков, образующих первичную корневую систему, но уже через несколько дней из нижних сближенных узлов проростка начинают развиваться вторичные придаточные корни, из которых обычно и слагается корневая система взрослого растения. У злаков с высокими прямостоячими стеблями (например, у кукурузы) придаточные корни могут развиваться и из узлов над поверхностью почвы, выполняя, роль опорных корней.

У большинства злаков ветвление побегов осуществляется лишь у их основания, где находится так называемая зона кущения, состоящая из тесно сближенных узлов. В пазухах отходящих от этих узлов листьев образуются почки, дающие начало боковым побегам. По направлению роста последние делятся на внутривлагалищные (интравагинальные) и вневлагалищные (экстравагинальные). При формировании внутривлагалищного побега (рис. 192, 1) пазушная почка растет вертикально вверх внутри влагалища своего кроющего листа. При таком способе побегообразования образуются очень густые дерновины, как у многих видов ковыля (Stipa) или у овсяницы-типчака (Festuca valesiaca). Почка вневлагалищного побега начинает расти горизонтально и пробивает своей верхушкой влагалище кроющего листа (рис. 192, 2). Такой способ побегообразования особенно характерен для видов с длинными ползучими подземными побегами-корневищами, например для пырея ползучего (Elytrigia repens). Однако нередки случаи, когда вневлагалищные побеги быстро изменяют направление своего роста на вертикальный, вследствие чего образуются дерновины, не менее густые, чем при внутривлагалищном способе побегообразования. У многих злаков известно и смешанное побегообразование, когда каждое растение образует побеги обоих типов (рис. 192).

,

Кортадерия

Кортадерия

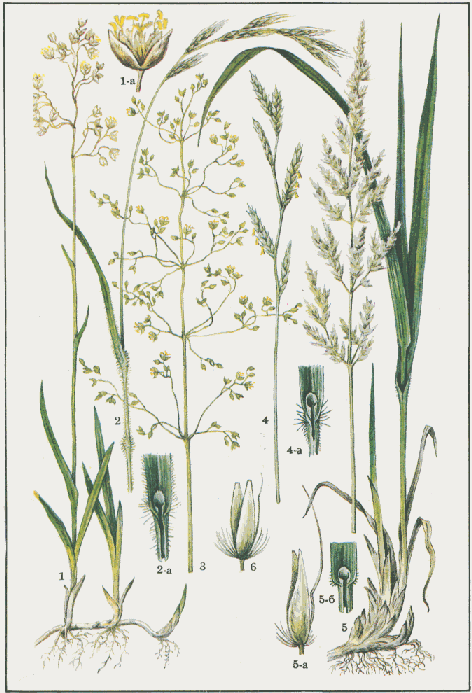

Род: ОВСЯНИЦА

Стебельпрямостоячий, высотой 10—120 (до 200) см. Влагалища замкнутые или расщеплёные, с ланцентными ушками или без них. Растение образует подземные ползучиепобегиили густыедерновины.

Листьялинейные, обычно шероховатые или волосистые, реже голые и гладкие, шириной до 15 мм, часто свёрнутые или сложенные вдоль пластинки (это позволяет им экономить воду, так как внутри полости создается сильноувлажненный воздух — в результатетранспирации, и дальнейшего испарения изустьицне происходит), в этом случае диаметром до 0,3—1,2 мм,.

Соцветие— раскидистые или сжатыеметёлки.Колоскидлиной 5—15 мм, с 2—10 (до 15)цветками, рыхлые, на ножках, с шероховатой, извилистой остью. Колосковые чешуйки неравные, более менее килеватые; нижние с одной жилкой; верхние с тремя. Нижние цветовые чешуйки большей частью ланцетные, с пятью жилками, острые. Верхние цветовые чешуйки ланцетные, более менее двузубые.Тычинок3,завязьобратно-яйцевидная с двумярыльцами.

Зерновкапродолговатая, длиной 2,3—5 мм, на спинке выпуклая, спереди желобчатая.

Большая часть видов — кормовые растения. Особенно ценнымпастбищными сенокосным растением являетсяОвсяница луговая(Festuca pratensis), близкая к нейОвсяница тростниковая(Festuca arundinacea) даёт более грубоесено, но выдерживает засолёнуюпочву. Хорошим пастбищным растением являетсяОвсяница красная(Festuca rubra).

Овсяница луговая и Овсяница красная так же широко используются для устройства газонов.

Овсяница красная и Овсяница Беккера(Festuca beckeri) используются для закрепления подвижных песков, а такие виды какОвсяница каратавская(Festuca karatavica) иОвсяница жестколистная(Festuca sclerophylla) применяются для закрепления насыпей.

Овсяница голубая (альпийская)

|

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

Начало формы

Конец формы |

|

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Ковыль Ковыль(Stipa), род растений семейства злаков. Преимущественно многолетние травы с узколинейными, большей частью сложенными вдоль щетиновидными листовыми пластинками. Колоски одноцветковые, немногочисленные, в рыхлой, реже сжатой метёлке. Колосковых чешуй 2; нижняя цветковая чешуя твёрдая, с длинной остью. Около 300 видов, в умеренных, субтропических и тропических поясах обоих полушарий. Многие виды К. — основные компоненты травянистого покрова степей, прерий и пампасов, растут также на остепнённых лугах, сухих склонах и скалах. В СССР около 80 видов, главным образом в средней и южной областях Европейской части, на Кавказе, в Средней Азии и на юге Сибири. Наиболее распространены: К. Лессинга (S. Lessingiana), К. перистый (S.pennata), К. красивейший (S. pulcherrima), К. Залесского (S. zaiesskii), К. волосатик, или тырса (S. capillata), и др. Многие К. — ценные кормовые растения, особенно К. Лессинга. S. tenacissima (так называемыеэспарто),произрастающий в странах Средиземноморья, даёт сырьё для бумажной промышленности. |

Ковыльная степь

Ковыль родственный — плотнодерновинный многолетник. Растет на сухих каменистых склонах и каменных россыпях в Чуйской степи. На Алтае проходит северная граница его ареала.

За пределами России распространен в Монголии и Китае. Некоторые специалисты считают это растение мутантной формой перистого ковыля.

![]()

Пампасная трава

В природе вид произрастает на юге Южной Америки, в том числе и впампасах, за что и получил своё название.

Высокие многолетниетравянистые растениядо 3 м высотой, образуют плотные дерновины (кочки).Листьяшершавые, вечнозелёные, длинные и тонкие, 1—2 м длиной и 1 см в ширину, с очень острыми кончиками (поэтому их следует осторожно брать в руки). Листья обычно голубовато-зелёные, но могут быть и серебристо-серые.Цветкисобраны в густые белые, серебристо-белые или, редко, жёлтоватые, красноватые или пурпурного оттенкаметёлки20—40 см длиной нацветоносевысотой 2—3 м.Колоски, составляющие метёлку, состоят из 3—7 цветков и достигают 15—18 мм длиной.Цветениесавгустапоноябрь.

![]()

Большой «куст» пампасной травы в ботаническом саду Джиндаи (англ.Jindai Botanical Garden,Токио,Япония) высотой 4 м и диаметром 7 м возрастом более 40 лет,2007 год

Растение выращивается в Европе,Северной АмерикеиАвстралиикак декоративная трава, и, в меньшей степени, как кормовая трава для скота. Высушенные пушистые метёлки используются для создания цветочных композиций и в других декоративных целях. Имеется несколько культурных сортов, в том числе:

Пампасная трава легко приспосабливается к внешним условиям и может расти в широком диапозоне окружающих сред и климатов. Кроме того, она производит чрезвычайно много семян, и каждое растение способно образовать в течение жизни более миллиона семян. Поэтому в некоторых местах (к примеру,Калифорния,ГавайиилиЗелёная Испания) этот вид считаетсяинвазивным, в то время как вНовой ЗеландиииЮжной Африкеего запрещено продавать и распространять по тем же причинам. Сжигание не убивает пампасную траву, оставляя невредимыми корни, зато с ней помогает справиться химическая прополка.

|

Побеги бамбука | ||||||||||||

|

Научная классификация | ||||||||||||

| ||||||||||||

|

Латинское название | ||||||||||||

|

BambusoideaeLuerss. | ||||||||||||

|

Трибы | ||||||||||||

| ||||||||||||

|

![]()

Бамбуковые рощи на берегу реки Лицзян в Китае

Бамбу́ковые(лат.Bambusoideae) — крупноеподсемействорастений семействаЗлаки(Poaceae), наиболее известным представителем которого являетсяBambusa vulgarisили «бамбук обыкновенный». В подсемействе насчитывается около 1200видов. Имеются два основных типа бамбуков, которые одновременно являются представителями двух таксономическихтриб:

Триба бамбуки (лат.bambuseae): представители — одревесневающие растения со стройным, нередко ветвящимся, часто высоким стеблем, воздушными, изящными кронами, травянистыми листьями, а иногда и с гигантскими метёлочными соцветиями.

Триба олировые (лат.olyreae): представители — растения, которые растут как «обычные» травы, образуют заросли и не одревесневают; как правило, данные растения редко бывают выше одного метра.

Са́за кури́льская, илиКури́льский бамбу́к, илиБамбу́чник(лат.Sasa kurilensis) —видцветковых растенийродаСаза(Sasa)семействаЗлаки(Poaceae).

Стебливысотой от 30 до 250 см, диаметром до 7 мм.

Листьяяйцевидно-ланцетные или яйцевидно-заострённые, длиной до 13 см, шириной 2,5—5 см, сверху зелёные, голые; снизу несколько бледнее с выступающей срединной жилкой.