- •1.1. Состав и структура основных фондов

- •1.2. Оценка основных фондов

- •1.3. Износ, амортизация, ремонт и модернизация объектов основных фондов

- •Время строительства, лет

- •Время эксплуатации, лет

- •1.4. Оценка основных фондов

- •1.5. Физический и моральный износ. Амортизация основных фондов

- •2. Оборотные средства

- •2.1. Состав и источники образования оборотных средств

- •2.2. Определение величин оборотных средств

- •2.3. Эффективность использования оборотных средств

1.1. Состав и структура основных фондов

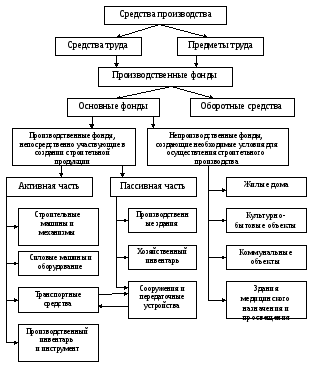

Производство любого вида продукции немыслимо без средств производства и живого труда. Средства производства включают средства труда и предметы труда, которые участвуют в производственном процессе, создают материальные условия производства и составляют единую экономическую категорию – производственные фонды. Производственные фонды (средства труда) подразделяются на основные фонды и оборотные средства. В свою очередь, основные фонды по участию в производстве подразделяются на производственные и непроизводственные, а по воздействию на предметы труда – на активные и пассивные (рис.1.1). Активная часть производственных фондов непосредственно участвует в производстве продукции производственного и непроизводственного назначения, сохраняет свою натуральную первоначальную форму, а свою стоимость постепенно, частями по мере снашивания, переносит на создаваемую продукцию. В состав активной части входят: силовое оборудование; производственное оборудование; транспортные средства; инструмент и производственный инвентарь.

Пассивная часть производственных фондов непосредственно не участвует в создании продукции, но создает для этого условия. Она включает производственные здания и сооружения, обслуживающие строительство (транспортные сооружения, в том числе мосты, эстакады, подвесные дороги; сооружения связи; хранилища; бассейны и т.п.).

Непроизводственные основные фонды также непосредственно не участвуют в создании продукции, но создают для этого условия, удовлетворяя социально бытовые потребности работников, и включают объекты жилищного и коммунального хозяйства, культурно-бытового обслуживания, просвещения, здравоохранения и т.п.

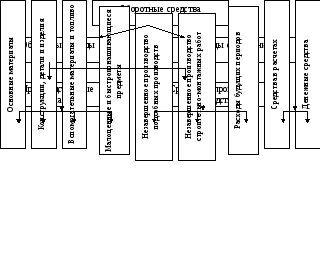

Оборотные средства включают вещественные оборотные фонды и фонды обращения. Вещественные оборотные фонды (предметы труда или исходные предметы производства) участвуют лишь в одном производственном цикле и расходуются целиком на образование готового продукта, при этом их стоимость полностью переносится на стоимость производимой строительной продукции. В состав оборотных фондов включаются средства, находящиеся в процессе производства и производственные запасы. Классификация и состав оборотных средств приведена на рис. 1.2.

Рис.1.1. Классификация и состав основных фондов строительной отрасли

С точки зрения технико-экономической оценки недвижимости нас больше всего интересуют основные фонды в виде зданий и сооружений.

Рис. 1.2. Классификация и состав оборотных средств строительной отрасли

1.2. Оценка основных фондов

Для эффективного управления объектами недвижимости необходимо иметь достоверные данные о стоимости основных фондов. На практике сложилось четыре способа определения их стоимостной величины:

• по первоначальной (балансовой) стоимости;

• по восстановительной стоимости;

• по остаточной стоимости;

• по инвентаризационной стоимости.

Первоначальная стоимостьопределяется фактическими затратами инвестора (заказчика) на возведение зданий и сооружений. В современных условиях основную часть первоначальной стоимости строительной продукции определяют по договорной цене между заказчиком и производителем работ (генеральным подрядчиком).

Договорная цена — стоимость, устанавливаемая условиями контракта или соглашения по договоренности между подрядчиком и заказчиком (продавцом и покупателем). Договорная цена строительных услуг складывается в результате соперничества на подрядных торгах подрядчиков, субподрядчиков, поставщиков продукции, проектировщиков и др.

Существуют различные представления по установлению договорной цены между заказчиком и подрядчиком, например:

• договорную цену представляют как результат, не связанный с реальными условиями производства, а как свободно сложившуюся цену, зависящую только от финансовых и ресурсных возможностей подрядчика и заказчика. Этот подход снижает объективные производственно-экономические факторы, и процесс установления договорной цены носит стихийный характер.

• договорная цена приравнивается к обычной сметной стоимости, т.е. она является жестко регламентированным показателем, что в условиях рыночных отношений неправомерно.

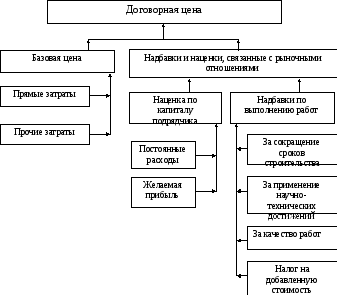

В действительности же в условиях рыночных отношений договорная цена должна складываться из двух составных частей (рис. 1.3):

• базовой (инвесторской) сметной стоимости;

• надбавок и наценок к базовой стоимости.

Базовая сметная стоимость, т.е. базовый показатель договорной цены, определяется по государственным сметным ценам и нормам, а при внебюджетном финансировании — по расчетам инвестора (заказчика). Базовый показатель (Сб.) рассчитывается по формуле:

Сб. = Сп.з. + Спр.з.,

где Сп.з. — прямые затраты на производство, включающие материальные затраты, заработную плату основных рабочих и механизаторов, эксплуатацию машин и механизмов, амортизационные отчисления по основному производству;

Спр.з. — прочие затраты, включающие: арендную плату, страховые платежи, риски, проценты по кредитам банков, налоги, отчисления во внебюджетные и ремонтный фонды, оплата за услуги (связи, информационно-вычислительные, пассажирского транспорта, охраны, аудиторских организаций, банков, служб коммунального хозяйства, управленческих организаций и др.).

Рис. 1.3. Структура основных затрат при формировании договорной цены

Надбавка и наценка — дополнительные показатели, учитывающие факторы рыночной экономики и включающие расходы по договоренности двух сторон:

• сумму наценок по капиталу подрядчика;

• сумму надбавок по выполняемым работам.

Сумма наценок по капиталу учитывает постоянные расходы подрядчика и желаемую прибыль за выполняемые работы. Сумму наценок по капиталу (Нк.п.) можно определить по формуле:

![]()

где Спост. — постоянные расходы подрядной организации на содержание управленческого аппарата (накладные расходы);

Кподр. — годовой капитал подрядной организации;

Пподр. — ежегодная прибыль подрядной организации.

Сумма надбавок учитывает экономические, технические и организационные аспекты подрядной организации, а именно:

• надбавка за сокращение сроков строительства;

• надбавка за применение в проекте новейших научно-технических достижений;

• надбавка за качество;

• надбавка по налогу на добавленную стоимость.

Формулу договорной цены (контракта) (Ск) можно представить в следующем виде [18]:

Ск.=Сб.+Нк.п.+Сб·[1+(![]() )·Зт.о.(1+

)·Зт.о.(1+![]() )·

)·![]() ,

,

где Сб. — базовая сметная стоимость;

Нк.п. — сумма наценок по капиталу подрядчика;

Нср. стр. — надбавка за сокращение сроков строительства, %;

Нн.т.д. — надбавка за применение в проекте новейших научно-технических достижений и технологий, %;

Нкач. — надбавка за качество, %;

Зт.о. — затраты на приобретение нового технологического оборудования, не предусмотренного проектной документацией;

Нобор. — надбавка за расходы по приобретению и эксплуатации нового оборудования;

Нндс. — налог на добавленную стоимость, %.

Правила и порядок определения базовой стоимости строительной продукции рассматриваются в главе 2.

По первоначальной стоимости основные фонды зачисляются на баланс организации, и этот показатель используется в качестве исходной характеристики при исчислении налога на имущество, амортизационных отчислений, расчета рентабельности, фондоотдачи и т.п.

Восстановительная стоимость– это стоимость основных фондов, выраженная в ценах года их предполагаемого воспроизводства или переоценки. Определяется издержками в текущих ценах на строительство точной копии оцениваемого объекта, но без учета износа и с использованием таких же архитектурно-планировочных решений, строительных конструкций и материалов и с тем же качеством СМР. Восстановительная стоимость определяетсяБТИсогласно нормативным документам администрации региона в установленном уровне цен, заносится в технический паспорт строения на момент оценки и в дальнейшем выступаетисходнойвосстановительной стоимостью. Восстановительная стоимость на конкретную дату определяется путем умножения исходной восстановительной стоимости на коэффициент удорожания, действующий на момент расчета. Восстановительную стоимость можно выразить формулой:

Св. = Сп. – Iм.1,

где Св.– восстановительная стоимость, руб.;

Сп.– первоначальная стоимость основных фондов, руб.;

Iм.1– моральны износ основных фондов первого рода, руб.

Применение оценки основных фондов по восстановительной стоимости дает возможность получить сопоставимые данные для характеристики их структуры, состава, объемов и эффективность их дальнейшего применения. Но для этого необходимо проводить периодическую их переоценку, что является трудоемким и дорогим процессом. Экономически выражается уценкой из-за повышения эффективности воспроизводства в последней их переоценке в сравнении с реальным его периодом.

Остаточная стоимость– это первоначальная или восстановительная стоимость оцениваемого объекта с учетом амортизационных отчислений, можно определить по формуле:

Сост. = Сп. – Аi.,

где Сост.– остаточная стоимость, руб.;

Аi– амортизационные отчисления, осуществленные за прошедший период службы строительного объекта, руб.

Инвентаризационная стоимость– это остаточная (восстановительная) стоимость оцениваемого объекта с учетом стоимостного выражения его физического износа и динамики роста цен на строительную продукцию, работы и услуги в текущих ценах:

Синв. = Сост.

×(1 -

![]() )

×Кi ,

)

×Кi ,

где Синв – инвентаризационная стоимость, руб.;

Кi– коэффициент индексации роста цен на момент оценки.

Иф.– физический износ объекта на год последнего обследования БТИ с корректировкой величины износа на текущий момент, %.

Физический износ жилых зданий определяется по ВСН 53-86 "Правила оценки физического износа жилых зданий"

Физический износ строений и сооружений (кроме жилых зданий), даты начала эксплуатации и нормативный срок службы которых известен, определяется по срокам службы.

Суммарная инвентаризационная стоимость— это сумма инвентаризационных стоимостей строений, помещений и сооружений, признаваемых объектами налогообложения и расположенных на территории представительного органа местного самоуправления, устанавливающего ставки по данному налогу.