Механические свойства.

Прочность. Под прочностью понимают способность материала сопротивляться разрушению под действием напряжений, возникающих от внешних нагрузок. Прочность материалов оценивается пределом прочности R, определяемым при данном виде деформаций (сжатия, растяжения, изгиба, кручения и среза). Пределом прочности R называют напряжение, соответствующее нагрузке, вызывающей разрушение материала.

В зависимости от вида материала и действующей нагрузки, определяют предел прочности:

- при сжатии Rcж (для бетонов, строительных растворов, природного камня, древесины, кирпича, вяжущих веществ);

- при изгибе Rизг (для бетонов, строительных растворов, древесины, кирпича, вяжущих веществ);

- при растяжении Rраст (для бетона, железобетона, металлов).

Для хрупких материалов (природных камней, бетонов, строительных растворов, кирпича и др.) основной прочностной характеристикой является предел прочности при сжатии Rсж..

Предел прочности при сжатии Rcж. равен частному от деления разрушающей силы Р на первоначальную площадь поперечного сечения материала А (формула 12):

![]() (12)

(12)

Предел прочности при сжатии определяют нагружением до разрушения испытуемых образцов на гидравлических прессах.

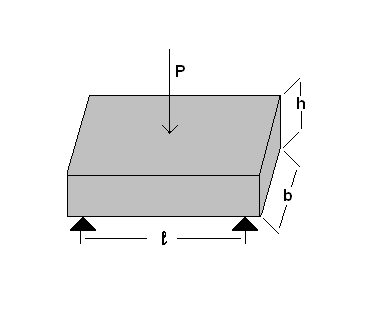

Строительные материалы часто испытывают на изгиб. При испытании на изгиб образцы в виде балочек или плит кладут на 2 опоры и нагружают одним (реже двумя) сосредоточенными грузами до разрушения (рис. 1).

Предел прочности при изгибе Rизг. определяют по формуле 13:

![]() (13)

(13)

где Р – нагрузка, l – расстояние между опорами, b и h – ширина и высота образца.

Рисунок 1 – Схема нагружения образца при испытании на изгиб

Твердость. Твердостью называется способность материала сопротивляться проникновению в него другого, более твердого тела. Это свойство характеризует стойкость материалов к деформированию или разрушению при местном силовом воздействии. Количественно твердость оценивается различными методами. Например, твердость минералов оценивают шкалой Мооса, представленной десятью минералами, из которых каждый последующий своим острым концом царапает все предыдущие. Эта шкала включает минералы в порядке возрастающей твердости от 1 до 10 ( от талька до алмаза).

Твердость древесины, металлов, бетона и других строительных материалов определяют, вдавливая в них стальной шарик, конус или пирамиду. В результате вычисляют число твердости H, являющееся функцией, обратно-пропорциональной площади отпечатка (14),

![]() (14)

(14)

где А – площадь отпечатка.

Для металлов твердость определяют тремя методами - Бринелля, Роквелла и Виккерса.

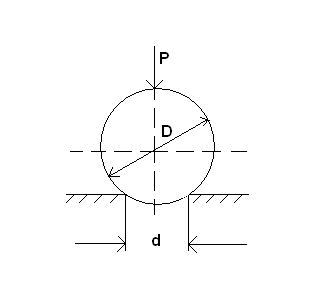

Метод Бринелля. При стандартном определении твердости по Бринеллю стальной шарик диаметром D вдавливают в испытуемый образец под приложенной определенное время нагрузкой Р; после снятия нагрузки измеряют диаметр d оставшегося на поверхности образца отпечатка (рис. 2). Число твердости по Бринеллю определяют как отношение нагрузки к площади поверхности сферического отпечатка. Чем меньше отпечаток, тем больше твердость. Обозначают число твердости по Бринеллю НВ.

Рисунок 2 – Схема измерения твердости по Бринеллю

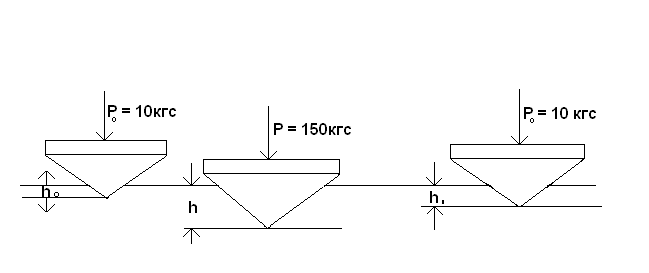

Метод Роквелла. При измерении твердости по методу Роквелла в поверхность материала вдавливают два индентора – алмазный или твердосплавный конус с углом 120о (рис. 3) или стальной шарик диаметром 1,588 мм. Число твердости в условных единицах зависит от глубины вдавливания индентора. Обозначают твердость по Роквеллу НR c прибавлением буквы, обозначающей шкалу измерения, например, НRА, НRВ и НRС

Рисунок 3 – Схема измерения твердости по Роквеллу

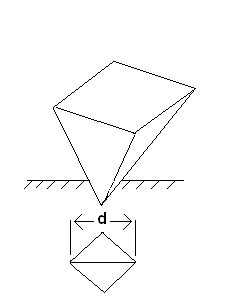

Метод Виккерса. При стандартном измерении твердости по Виккерсу в поверхность образца вдавливают алмазный индентор в форме пирамиды. После удаления нагрузки измеряют диагональ отпечатка, оставшегося на поверхности образца (рис. 4). Число твердости HV определяют делением нагрузки на площадь боковой поверхности полученного отпечатка.

Рисунок 4 – Схема измерения твердости по Виккерсу

Истираемость. Истираемость И – свойство материала уменьшаться в объеме и массе вследствие разрушения поверхностного слоя под действием истирающих усилий. Она оценивается потерей массы образца, отнесенной к площади истирания (15)

![]() (15)

(15)

где И – истираемость, г/ см2.

м1 – масса материала до испытания, г;

м2 – масса материала после испытания, г;

А – площадь образца, см2.

Упругость. Упругостью твердого тела называют его свойство деформироваться под влиянием нагрузки и самопроизвольно восстанавливать форму и размеры после прекращения действия внешних сил.

Пластичность. Пластичность – это свойство твердого тела изменять форму и размеры под действием внешних сил, не разрушаясь. После снятия нагрузки первоначальная форма и размеры тела не восстанавливаются.

Теплофизические свойства.

Теплопроводность. Теплопроводностью называют способность материалов передавать через свою толщину тепловой поток, возникающий вследствие разности температур на поверхностях, ограничивающих материал.

Степень теплопроводности важно знать для материалов, используемых при устройстве ограждающих конструкций, т.е. стен, верхних перекрытий, полов в нижних этажах, и в особенности для теплоизоляционных материалов, назначение которых – способствовать сохранению тепла в помещениях и тепловых установках.

Степень теплопроводности различных строительных материалов характеризуется коэффициентом теплопроводности l (16). Он равен количеству тепла, в килокалориях (или джоулях), проходящего через стену толщиной 1 метр и площадью 1м2 за 1 час при разности температур на двух противоположных поверхностях стены в 1о.

![]() (16)

(16)

где Q – количество тепла,

d – толщина стены,

t - время теплопередачи,

А – площадь стены,

t2 и t1 – температура на двух поверхностях стены.

Теплопроводность материала зависит от степени его пористости, характера пор, вида материала, влажности, средней плотности и других факторов.

Сильное влияние на теплопроводность оказывает влажность материала, т.к. у воды l =0,59 Вт/м о С, а у воздуха l = 0,02 Вт/м о С. Поэтому поры, заполненные водой, гораздо легче проводят тепло, чем поры, заполненные воздухом. Величина пор материала также влияет на теплопроводность. Мелкопористые материалы менее теплопроводны, чем крупнопористые. Материалы с замкнутыми порами имеют меньшую теплопроводность, чем материалы с открытыми порами. Это объясняется тем, что в крупных сообщающихся порах возникает движение воздуха, сопровождающееся переносом тепла и повышением суммарного коэффициента теплопроводности.

Теплоемкость. Теплоемкостью называется свойство материалов поглощать определенное количество тепла при нагревании. Она характеризуется удельной теплоемкостью С (17)

![]() (17)

(17)

где С – коэффициент теплоемкости,

м – масса материала

t1 – температура, которую имел материал,

t2 - температура, до которой нагревают материал.

Огнестойкость. Огнестойкость – свойство материала сопротивляться действию огня при пожаре в течение определенного времени. Она зависит от сгораемости материала, т.е. от его способности воспламеняться и гореть. По сгораемости материалы подразделяются на 3 группы.

Несгораемые материалы ( бетон, кирпич, сталь и др.) под воздействием огня или высокой температуры не воспламеняются, не тлеют и не обугливаются. Некоторые материалы могут при пожаре могут растрескиваться или сильно деформироваться.

Трудносгораемые материалы (асфальтобетон, фибролит, пенопласты, пропитанная антипиренами древесина и др.) под воздействием огня или высокой температуры тлеют, но после прекращения действия огня их горение и тление затухает.

Сгораемые материалы (древесина) воспламеняются или тлеют под воздействием огня или высокой температуры и продолжают гореть или тлеть после удаления источника огня.

Огнеупорность. Огнеупорностью называют свойство материала противостоять длительному воздействию высоких температур, не расплавляясь.

Существуют три группы материалов по огнеупорности:

- огнеупорные, выдерживающие действие температур выше 1580 оС.

- тугоплавкие, выдерживающие температуры от 1350о до 1580оС.

- легкоплавкие, с огнеупорностью ниже 1350оС.