Архив ZIP - WinRAR (2) / Материаловедение Экзамен / билет 9 / 3 Классификация алюминиевых сплавов

.docxКлассификация алюминиевых сплавов:

Деформируемые сплавы:

сплавы, не упрочняемые термической обработкой;

сплавы, упрочняемые термической обработкой.

Литейные сплавы.

Порошковые сплавы.

9.1.1. Деформируемые алюминиевые сплавы, не упрочняемые термообработкой

К этим сплавам относятся сплавы алюминия с марганцем (АМц2), содержащие 1…1,6% Mn, и магнием (АМг2, АМг6), содержащие 2…7%Mg. Структура этих сплавов в равновесном состоянии - твердый раствор легирующих элементов в алюминии. Упрочняют сплавы путем пластической деформации (нагартовки).

Свойства:

легко обрабатываются давлением;

хорошо свариваются;

обладают высокой коррозионной стойкостью;

обработка резанием затруднена.

Применяются эти сплавы для изготовления строительных конструкций (витражи, двери, оконные рамы и т.д.), емкостей для жидкостей (баки для бензина), палубных надстроек речных и морских судов.

9.1.2. Деформируемые алюминиевые сплавы, упрочняемые термообработкой

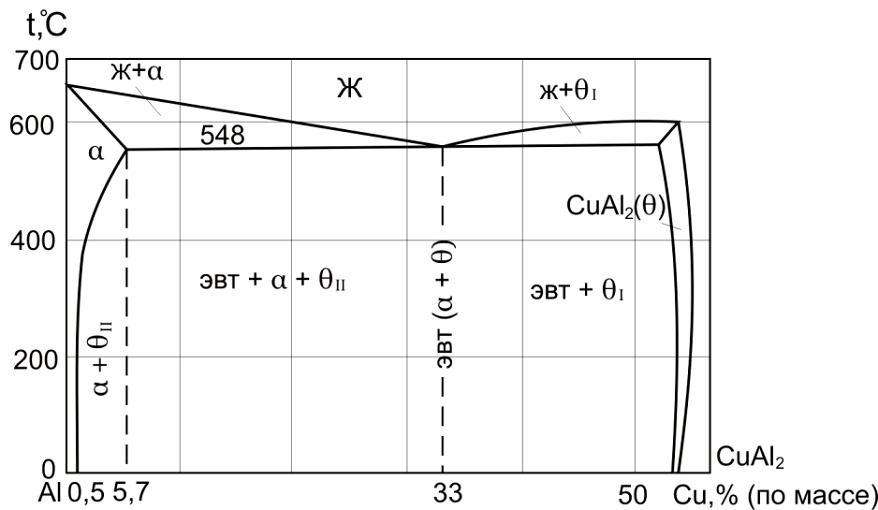

Дуралюмины (Д1, Д3, Д6, Д16 и т.п.) – сплавы системы Al-Cu. Основным легирующим элементом является медь. Сплав Д1 содержит 3,8…4,8%Cu, 0,5…1,5% магния, ~0,5% марганца. Согласно диаграмме Al-Cu (рис. 9.1.) в сплавах образуются следующие фазы:

α – твердый раствор меди в алюминии, максимальная растворимость Cu в Al составляет 5,7%;

θ –твердый раствор на основе химического соединения СuAl2, содержащего 54,1%Cu.

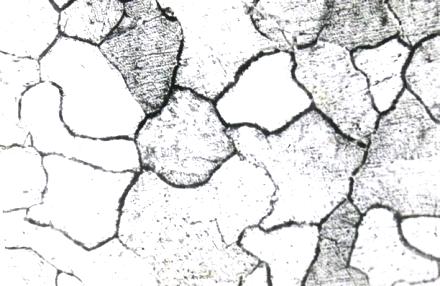

Структура сплава Д1 в равновесном состоянии (после литья) α + θII, причем частицы θII располагаются по границам зерен и охрупчивают сплав (рис. 9.2. а).

Рис.9.1. Диаграмма состояния Al-Cu.

Для упрочнения дуралюминов проводится термическая обработка: закалка + старение. Закалка заключается в нагреве до температуры ~ 500°С, при которой хрупкая избыточная θII-фаза полностью растворяется в α-твердом растворе, быстрое охлаждение фиксирует структуру пересыщенного твердого раствора меди в алюминии (рис. 9.2 б, 9.2 а).

а) б) в)

Рис.9.2. Микроструктуры дуралюмина: а – после литья (α + θII), б – после закалки (α-твердый раствор), в - после закалки и старения.

Для повышения прочности закаленного сплава проводят старение. Старение – это упрочнение закаленного сплава за счет распада пересыщенного твердого раствора и выделения избыточных вторичных фаз в мелкодисперсном виде (дисперсионное твердение).

Естественное старение заключается в выдержке закаленного сплава при комнатной температуре 5…7 суток. Искусственное старение заключается в выдержке при повышенной температуре 100…200°С в течение 10…24 часов.

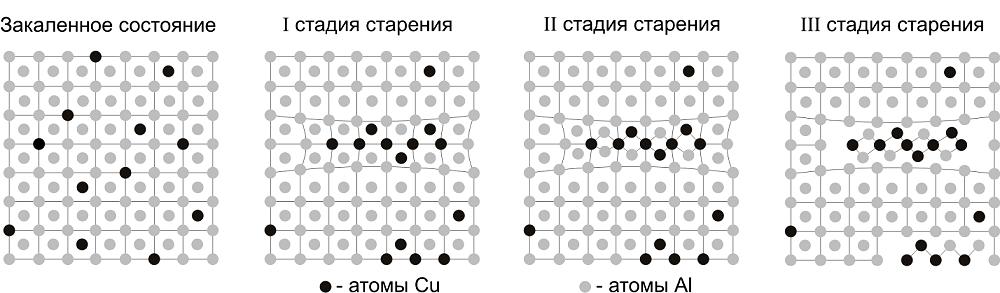

Процесс старения идет в 3 стадии:

На первой стадии старения атомы меди образуют скопления в кристаллической решетке α–твердого раствора - зоны Гинье-Престона (зоны ГП) (рис. 48 б), что вызывает искажения кристаллической решетки и, следовательно, повышение прочности сплава (рис. 49).

На второй стадии старения по мере выдержки сплава при повышенных температурах образуется метастабильная θ'-фаза, близкая по составу к CuAl2, имеющая свою кристаллическую решетку, которая сохраняет когерентные связи с решеткой α-твердого раствора (рис. 48 в). Это усиливает искажения кристаллической решетки, твердость и прочность сплава повышается (рис. 9.3).

На третьей стадии старения при дальнейшей выдержке происходит срыв когерентности и выделение частиц стабильной θ–фазы (CuAl2) (рис. 9.2. г). Искажения кристаллической решетки частично снимаются, и прочность сплава понижается (рис. 49).

а) б) в) г)

Рис.9.3. Влияние температуры и длительности старения на прочность алюминиевых сплавов