Лабораторная работа № 2

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ УМЕНЬШЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ АКТИВНЫХ ПРИМЕСЕЙ ПРИ ИХ ВНЕДРЕНИИ В ПОДЛОЖКУ С ВЫСОКИМИ ДОЗАМИ.

При

легировании кремния достаточно высокими

концентрациями примеси (![]() )

ее атомы могут образовывать преципитаты

и кластеры в кремнии. Преципитация,

происходящая из-за превышения предела

растворимости примеси в твердом теле,

обычно связана с большим числом атомов,

образующих макроскопические дефекты

в исходной решетке, содержащие 102-103

атомов и имеющие размеры до нескольких

десятых долей микрометра.

)

ее атомы могут образовывать преципитаты

и кластеры в кремнии. Преципитация,

происходящая из-за превышения предела

растворимости примеси в твердом теле,

обычно связана с большим числом атомов,

образующих макроскопические дефекты

в исходной решетке, содержащие 102-103

атомов и имеющие размеры до нескольких

десятых долей микрометра.

Кластеры содержат обычно от двух до четырех примесных атомов (иногда больше), которые образуют связи друг с другом, одновременно сохраняя связи с исходной решеткой. Кластеры формируются до достижения предела растворимости примеси. Главная роль преципитации и кластеризации при диффузии примесей заключается в том, что количество электрически активных (т.е. находящихся в узлах решетки) атомов примеси в кремнии меньше количества атомов, внедренных в процессе легирования.

Преципитация и кластеризация уменьшают коэффициент диффузии при термообработке, т.к. только часть примеси находится в узлах решетки, она и является мобильной. Наиболее склонны к образованию прицепитатов и кластеров бор и мышьяк. Причем, появление кластеров наблюдается в кремнии независимо от способа легирования – имплантацией или диффузией. В случае легирования кремния фосфором кластеризации не наблюдается.

А. Кластеризация мышьяка

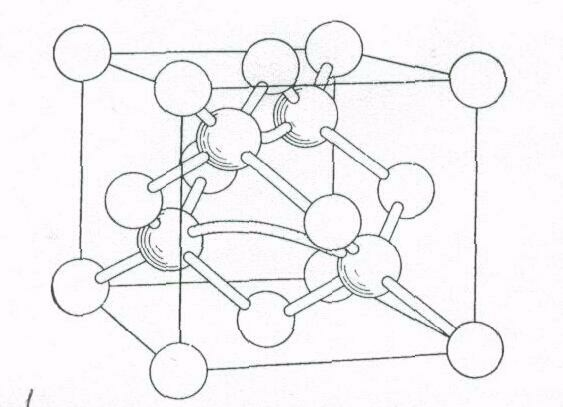

Наиболее ярко выражено явление кластеризации при легировании кремния мышьяком. Кластеры мышьяка могут содержать от 2 до 4 атомов примеси. Такой кластер из 4 атомов мышьяка образует внутри элементарной ячейки кремния тетраэдр, центр которого может совпадать с центром нормального тетраэдрического междоузлия, как показано на рис. 1.

Рис. 1. Возможная структура мышьякового комплекса в кремнии

Светлые кружочки – атомы кремния затененные – атомы мышьяка. Четыре атома мышьяка образуют правильный тетраэдр, центр которого совпадает с центром нормального тетраэдрического междоузлия.

Концентрационный

профиль мышьяка после загонки при

низкой поверхностной концентрации

(![]() см-3)

близок по форме к распределению – erfc,

с ростом концентрации до

см-3)

близок по форме к распределению – erfc,

с ростом концентрации до

![]() 1020

см-3

профиль мышьяка приближается к

прямоугольному, его полная концентрация

существенно отличается от концентрации

активной примеси (рис. 2).

1020

см-3

профиль мышьяка приближается к

прямоугольному, его полная концентрация

существенно отличается от концентрации

активной примеси (рис. 2).

Рис.2 Распределение мышьяка в кремнии: часть примеси неактивна из-за кластеризации

Такое же явление наблюдается при имплантации мышьяка. Следует отметить, что кластеры образуются при сравнительно невысоких температурах диффузии и отжига: 800-9000С. С ростом температуры наблюдается распад или диссоциация кластеров.

Характерна также концентрационная зависимость коэффициента диффузии мышьяка, которая показывает, что при низких концентрациях (<1018 см-3) коэффициент диффузии постоянен, с ростом концентрации до 1020 см-3 он достигает максимума, а затем, с дальнейшим ростом концентрации, уменьшается. Увеличение коэффициента диффузии можно связать с взаимодействием примеси с акцепторными моновакансиями с энергиями Ev1 и Ev2, а уменьшение – с образованием кластеров. Причем диффузия через акцепторные вакансии проходит с сохранением локального равновесия вблизи каждого кластера.

Наиболее распространенная модель предполагает, что кластер состоит из трех атомов и одного электрона, причем атомы электрически активны при температуре диффузии и электрически нейтральны при комнатной температуре:

![]()

где

![]() и

и

![]() - константы скорости кластеризации и

распада кластера соответственно.

- константы скорости кластеризации и

распада кластера соответственно.

Из

закона действующих масс для

высокотемпературной области следует,

что константа равновесия или равновесный

коэффициент кластеризации

![]() определяется как

определяется как

![]()

где

![]() - концентрация носителей;

- концентрация носителей;![]() - концентрация атомов мышьяка в узлах,

т.е. концентрация электрически активной

примеси

- концентрация атомов мышьяка в узлах,

т.е. концентрация электрически активной

примеси![]()

![]() - концентрация кластеризованных атомов.

- концентрация кластеризованных атомов.

При

комнатной температуре кластер

![]() электрически нейтрален, и концентрация

носителей составляет

электрически нейтрален, и концентрация

носителей составляет![]() .

Таким образом, общее число атомов мышьяка

.

Таким образом, общее число атомов мышьяка![]() может быть выражено в виде суммы отдельных

атомов и атомов, входящих в кластеры:

может быть выражено в виде суммы отдельных

атомов и атомов, входящих в кластеры:

Наилучшее совпадение с экспериментальными данными наблюдается при коэффициенте кластеризации

![]()