Лекция 9.

Решение СЛАУ трехдиагонального вида методом прогонки.

Рассмотрим разностное уравнение

|

Ai yi−1 −Ci yi + Bi yi+1 = −Fi |

|

|

(1) |

|||||

|

i =1, 2,... |

Ai ≠ 0, |

Bi ≠ 0 |

(для определенности) |

|||||

Поскольку |

y′′(x) |

|

i = |

yi+1 − 2yi + yi−1 |

+O(h |

2 |

) , то ясно, что это разностное |

||

|

|||||||||

|

h2 |

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|||

уравнение соответствует определенному дифференциальному уравнению второго порядка.

Для решения (1) необходимо задать 2 дополнительных условия. Если оба условия (например, значения функции y0 и первой разности y0 = y1 − y0 или,

что то же самое, y0 и y1 ) заданы в одной точке, то получаем задачу Коши.

Если же дополнительные условия заданы в разных точках (не соседних), то полученная задача называется краевой.

Например, |

y0 = μ1 ; |

yN = μ2 . |

|

||||

Для задачи Коши заданы y0 и |

y0 = y1 − y0 (или y0 и y1 ) , тогда |

||||||

y |

i+1 |

= |

Ci yi − Ai yi−1 − Fi |

, |

B ≠ 0 . |

||

|

|||||||

|

|

|

Bi |

|

i |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

В этом случае задача разрешима и притом единственным образом. |

|||||||

Но для уравнений |

второго порядка МФ наиболее характерны, типичные |

||||||

краевые задачи. |

|

|

|

||||

Например, |

при i = 0 задано y0 , |

и при i = N задано yN , требуется найти yi , |

|||||

0 <i < N , если y0 =μ1 и yN = μ2 , где μ1,μ2 - заданные числа. |

|||||||

Множество точек (узлов) |

i = 0,1, 2,...N называется сеткой. В граничных уз- |

||||||

лах сетки i = 0 |

и i = N |

могут быть заданы не только значения функции, но и |

|||||

значения первой разности или линейная комбинация функции и первой разности.

Общий вид условий можно записать в виде:

y0 = χ1 y1 + μ1, yN = χ 2 yN −1 + μ2 . |

(2) |

78

Подставляя |

y1 = y0 + y0 , первое из условий (2) перепишем в виде |

χ1 y0 −(1− χ1) y0 = μ1 . |

|

Случай χ1 = 0 |

означает, что в граничном узле i = 0 задано значение функ- |

ции y0 (граничное условие первого рода, или граничное условие Дирихле).

Если χ1 =1, то задано значение y0 (граничное условие второго рода).

В случае χ1 ≠ 0 и χ1 ≠1 в точке i = 0 задана линейная комбинация функции и первой разности (граничное условие третьего рода).

Итак, основной интерес представляют краевые задачи. Большое достижение вычислительной математики состоит в том, что для огромного количества задач математической физики вычисления строятся таким способом, что на каждом шаге приходится решать трехточечные уравнения (1) с граничными условиями (2). Эта задача является классической, к ней сводятся многие сложные задачи теории вычислительных методов. Матрица такой системы уравнений является трехдиагональной. Она имеет вид:

|

1 |

−χ |

1 |

0 ... |

0 |

0 |

0 ... |

0 |

|

0 |

|

0 |

|

|

|

|

|

B1 ... |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

A1 |

−C1 |

0 |

0 |

0 ... |

0 |

|

0 |

|

0 |

|

|

|||

... |

... ... ... ... |

... ... ... |

... |

|

... |

|

... |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

, Ay = F . (3) |

A = |

0 |

0 |

0 ... |

Ai |

−Ci |

Bi ... |

0 |

|

0 |

|

0 |

|

||

|

|

... ... ... ... |

... ... ... |

... |

|

... |

|

... |

|

|

||||

... |

|

|

|

|

||||||||||

|

0 |

0 |

0 ... |

0 |

0 |

0 ... |

A |

−C |

N −1 |

B |

N −1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

N −1 |

|

|

|

|

||

|

0 |

0 |

0 ... |

0 |

0 |

0 ... |

0 |

−χ2 |

|

1 |

|

|||

Ее порядок равен N +1 . Во всех случаях от нуля отличны только коэффициенты, стоящие на трех диагоналях: главной и двух соседних.

Для решения систем линейных уравнений с матрицей такого типа очень эффективен метод Гаусса, который приводит в данном случае к формулам, которые принято называть формулами прогона.

|

|

|

|

Действительно, |

|

|

применим к системе уравнений Ay = F , где |

|||

|

|

|

|

|

|

|

μ |

1 |

|

|

|

|

y |

|

|

|

− |

|

|

|

|

|

0 |

|

F |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

− |

|

1 |

|

|

|

y = |

|

y |

|

F |

, простейшую схему исключения Гаусса (без выбора |

|||||

|

|

1 |

, |

F = |

|

2 |

|

|||

|

... |

|

|

|

... |

|

||||

|

|

|

|

|

|

− F |

|

|

|

|

|

y |

|

|

|

|

|||||

|

|

|

N |

|

|

N −1 |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

μ2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

главного элемента).

79

Умножим первое уравнение на A1 и вычтем из второго уравнения. В ре-

|

|

|

y1 = α2 y2 +β2 |

|||||||

зультате исключим из второго уравнения |

y |

: |

y |

2 |

= α |

3 |

y |

3 |

+β |

3 |

|

1 |

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

... |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

В |

итоге |

приходим |

к |

|

системе с |

двухдиагональной |

|

матрицей: |

||||||||||||

yi = αi+1 yi+1 +βi+1; |

|

yN |

|

= χ2 yN −1 +μ2 ; |

i =1,2,..., N −1. |

Из последних двух урав- |

||||||||||||||

нений вычислим yN и после этого обратным ходом все yi , i = N −1,...,1 . |

||||||||||||||||||||

Итак, идея решения получена. Теперь более подробно. |

|

|

|

|||||||||||||||||

Пусть имеет место рекуррентное соотношение |

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

yi = αi+1 yi+1 +βi+1, |

|

|

i |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(*) |

|

|

|

||||

|

с |

неопределенными |

коэффициентами |

αi |

и βi . Тогда |

выражение |

||||||||||||||

yi−1 = αi yi |

+βi подставим в формулу Ai yi−1 −Ci yi + Bi yi+1 = −Fi |

(*) |

|

и полу- |

||||||||||||||||

чим |

(Aiαi −Ci ) yi + Aiβi |

+ Bi yi+1 = −Fi |

(**). |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

Воспользуемся теперь соотношением (*). В результате получим: |

|

|||||||||||||||||||

|

|

((Aiαi −Ci )αi+1 + Bi ) yi+1 + Aiβi + (Aiαi −Ci )βi+1 = −Fi . |

|

|

|

|||||||||||||||

Это |

уравнение |

|

должно |

|

быть |

выполнено |

для |

любых |

y, |

поэтому |

||||||||||

(Aiαi −Ci )αi+1 + Bi = 0 ; Aiβi +(Aiαi −Ci )βi+1 = −Fi . |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

Отсюда получаем рекуррентные формулы для αi и βi : |

|

|

|

|||||||||||||||||

αi+1 = |

Bi |

|

; |

|

|

βi+1 = |

Aiβi + Fi |

; |

i =1,2,..., N −1 . |

|

(4) |

|

|

|||||||

Ci −αi Ai |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

Ci −αi Ai |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

Начальные значения α1 и β1 |

можно найти из левого граничного условия: |

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

y0 = α1 y1 +β1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

y |

0 |

= χ |

y |

+μ |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

1 1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

отсюда α1 = χ1, |

|

|

β1 =μ1 . |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

Таким образом, |

по формулам (4) при |

i =1,2,..., N −1 , т.е. |

слева направо, |

|||||||||||||||||

можно вычислить все значения коэффициентов |

αi |

и βi |

по αN |

и βN |

(формулы |

|||||||||||||||

прямой прогонки). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

После того, |

как коэффициенты αi и βi |

найдены, можно воспользоваться |

||||||||||||||||||

граничными условиями справа, т.е.

yN −1 = αN yN +βN

yN = χ2 yN −1 +μ2

80

отсюда, исключая yN −1 , вычисляется yN |

= |

μ2 + χ2βN |

. |

|

|

||||

|

|

1−αN χ2 |

||

Таким образом, для вычисления значений |

yi получаем формулы “справа |

|||

налево”, т.е. формулы обратной прогонки: |

yi |

= αi+1 yi+1 +βi+1 , i = N −1,...,1. Изло- |

||

женный метод называется методом прогонки (или правой прогонки). |

||||

Соберем все формулы правой прогонки и запишем их в порядке использования:

→ αi+1 |

= |

Bi |

; |

i =1,2,..., N −1; |

α1 = χ1 |

||||||

Ci −αi Ai |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

→β |

i+1 |

= |

Aiβi + Fi |

|

; |

i =1,2,..., N −1; |

β = μ |

1 |

|||

|

|

||||||||||

|

|

Ci −αi Ai |

|

|

1 |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

yN = |

μ2 + χ2βN |

|

|

|

|

|

|||||

1−αN χ2 |

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

||||||

← yi |

= αi+1 yi+1 +βi+1 , |

i = N −1,...,1,0 . |

|

|

|||||||

Стрелки указывают направление счета: |

→ от i к i +1 |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

← от i +1 к i . |

|

Количество арифметических операций M =8N , т.е. пропорционально числу узлов сетки. Это достигается за счет того, что не выполнялись операции с нулевыми элементами.

Определение. Методы, в которых число действий пропорционально количеству узлов, называются экономичными.

Устойчивость метода прогонки.

Все формулы прогонки были выведены формально. Мы делили на выражения Ci −αi Ai и 1−αN χ2 , не зная, можно ли это делать. Сформулируем доста-

точные условия, при которых написанные формулы имеют смысл:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ci |

|

|

|

|

|

≥ |

|

Ai |

|

|

|

+ |

|

Bi |

|

, i =1,2,..., N −1 (диагональное пре- |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

обладание) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

χα |

|

|

|

|

|

≤1, |

α =1,2. |

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

χ1 |

|

|

|

|

|

+ |

|

χ2 |

|

< 2 . |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

Можно легко показать, что при этих условиях |

|

αi |

|

≤1, |

i =1,2,..., N. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

В этом случае |

|

δyi |

|

≤ |

|

αi+1 |

|

|

|

δyi+1 |

|

≤ |

|

δyi+1 |

|

. |

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

81

Таким образом, счет по формулам прогонки устойчив, погрешность от шага к шагу не нарастает.

Упражнение. Доказать, что погрешность от шага к шагу не нарастает.

|

|

|

|

|

Предположим, что |

|

|

|

|

|

|

αi |

|

|

|

≤1. Покажем, что |

|

αi+1 |

|

|

|

|

≤1. |

|

Заметим, что |

|

|

α1 |

|

= |

|

χ1 |

|

≤1. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

Рассмотрим разность |

|

Ci −αi Ai |

|

− |

|

Bi |

|

|

≥ |

|

Ci |

|

− |

|

αi |

|

|

|

Ai |

|

|

− |

|

|

Bi |

|

|

≥ |

|

Ai |

|

(1− |

|

αi |

|

) ≥ 0 . |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

Поскольку Bi ≠ 0 , то |

|

Ci −αi Ai |

|

|

> 0 , т.е. |

|

αi+1 |

|

= |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Bi |

|

|

|

|

|

|

|

|

≤1. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

Ci − |

αi Ai |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

Отсюда видно, что |

|

|

|

αi+1 |

|

<1 , если |

|

αi |

|

<1; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

все |

|

αi |

|

<1 при |

|

α1 |

|

= |

|

χ1 |

|

≤1. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

Отметим, что если |

|

|

|

Ci |

|

|

> |

|

Ai |

|

+ |

|

|

Bi |

|

хотя бы в одной точке, то i >i0 : |

|

|

αi |

|

<1 и |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

αN |

|

<1. В этом случае условие |

|

χ1 |

|

+ |

|

χ2 |

|

|

< 2 является лишним, т.к. 1− |

|

αn |

|

|

|

χ2 |

|

> 0 . |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

Таким |

|

образом, |

|

|

|

|

|

|

при |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

выполнении |

|

|

|

|

|

|

достаточных |

|

|

условий |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Ci |

|

≥ |

|

Ai |

|

+ |

|

Bi |

|

, i =1,2,..., N −1 ; |

|

|

|

|

χα |

|

≤1, |

|

|

α =1,2 ; |

|

|

χ1 |

|

+ |

|

χ2 |

|

|

< 2 |

|

|

|

|

|

задача имеет |

|

|

единст- |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

венное решение, т.к. |

|

αi |

|

≤1, то счет устойчив |

|

δyi |

|

≤ |

|

αi+1 |

|

|

|

δyi+1 |

|

≤ |

|

δyi+1 |

|

. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

Рассмотрим теперь модельную краевую задачу |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

ξy′′+ y′ = 0 |

|

ξ <1 . |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

= 0, y(1) =1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

y(0) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

Данное уравнение имеет точное аналитическое решение:

y = eλx , |

ξλ2 + λ = 0 ; |

λ = 0, |

λ |

|

= − |

1 |

|

ξ |

|||||

|

|

1 |

|

2 |

|

y(x) = C1 +C2 exp − ξx .

C1 +C2 = 0−1

C1 +C2e ξ =1

Точное решение:

|

1 |

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

y = |

|

− |

1 |

|

1−exp |

− |

ξ x |

. |

||

|

1−exp |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

ξ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

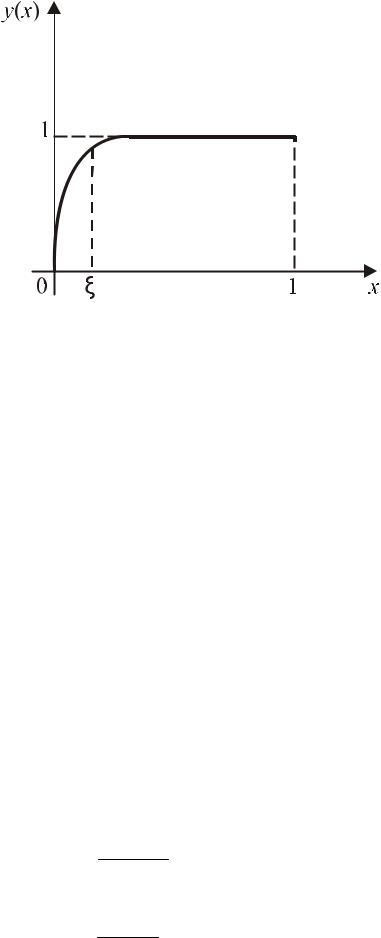

Уравнение типа пограничного слоя (малый параметр при старшей производной) (Рис. 9.1):

82

Рис. 9.1 График функции, являющейся решением уравнения

Функция y(x) быстро меняется от 0 до своего значения в центре области

на толщине пограничного слоя x = ξ. |

Если ξ |

мало, то важно, сколько узлов |

|

сетки попадает в пограничный слой. |

От этого зависит |

точность решения в |

|

этой области. |

|

|

|

Введем на x [0;1] сетку x = x0 + mh, |

x0 = 0; |

m = 0,1,..., M ; |

Mh =1 . |

По формулам численного дифференцирования, разлагая функцию y(x) в

ряд Тейлора в окрестности произвольного узла xm , получим

|

′ |

+ |

1 |

|

′′ |

h |

2 |

+ |

1 |

|

ym |

′′′ |

h |

3 |

+O(h |

4 |

) |

(1) |

||

ym+1 = ym + ym h |

2! |

ym |

|

3! |

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

′ |

|

1 |

|

′′ |

h |

2 |

|

1 |

|

ym |

′′′ |

h |

3 |

+O(h |

4 |

|

(2) |

||

ym−1 = ym − ym h |

+ |

2! |

ym |

|

− |

3! |

|

|

|

) |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

′′ |

получим формулу 2-го порядка аппроксимации: |

|

|||||||||||||||||

Отсюда для ym |

|

|||||||||||||||||||

′′ |

ym−1 −2 ym + ym+1 |

|

+O(h |

2 |

) . |

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

ym = |

h |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Для первой производной ym′ возможны различные формы записи: 1. центральная разность (из (1) вычесть (2))

ym′ = ym+12−hym−1 +O(h2 )

2. разность вперед (из формулы (1))

ym′ = ym+1h− ym +O(h)

83

3. разность назад (из формулы (2))

ym′ = ym −hym−1 +O(h) .

В итоге получаем семейство трех разностных схем, при одинаковой аппроксимации второй производной и при одинаковых граничных (краевых) условиях:

|

|

|

|

|

|

|

ym+1 − ym−1 |

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2h |

|

|

|

|

|

|||

|

y |

|

− 2 y |

|

+ y |

|

|

|

y |

|

|

|

|

|

|

||

|

m−1 |

m |

m+1 |

|

|

m+1 |

− y |

m |

|

|

= 0; m =1,2,..., M −1 ; y0 |

= 0, |

yM =1. (3) |

||||

ξ |

|

|

|

+ |

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

h2 |

|

|

|

|

h |

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ym − ym−1 |

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

h |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Аппроксимация РС №1 исходной краевой задачи есть O(h2 ) ;

Аппроксимация РС №2 и РС №3 исходной краевой задачи есть O(h) , т.к.

если хотя бы одно слагаемое и хотя бы в одном узле аппроксимировано O(h) ,

то и аппроксимация всей РС есть O(h) . Задачу (3) можно решить методом про-

гонки, т.к. это система трех точечных уравнений.

|

Am ym−1 −Cm ym + Bm ym+1 = 0 ; |

m =1,2,..., M −1 ; |

μ1 = 0 ; μ2 =1 ; |

|||||||||||

|

χ1 = χ2 = 0 . |

|

|

|

||||||||||

Достаточное условие устойчивости прогонок: |

|

|||||||||||||

|

Cm |

|

≥ |

|

Am |

|

+ |

|

Bm |

|

, |

i =1,2,..., N −1 . |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

Условия χi <1 выполнены.

Для центральной разности первой производной РС №1

C |

m |

= |

|

2ξ |

|

; |

|

|

|

|

|

|

A = |

ξ |

|

− |

1 |

; |

|

B |

= |

ξ |

+ |

1 |

; |

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

h2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

m |

|

h2 |

|

|

2h |

|

m |

|

h2 |

|

2h |

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

Если подставить это в (*), то получим |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

2ξ |

|

|

ξ |

|

|

|

1 |

|

+ |

ξ |

|

1 |

|

|

|

|

|

ξ |

|

1 |

|

|

ξ |

|

|

1 |

|

|||||||

|

≥ |

|

− |

|

+ |

|

; |

|

|

|

− |

≥ |

|

− |

|

||||||||||||||||||||

|

h2 |

h2 |

|

2h |

|

h2 |

2h |

|

|

|

h2 |

2h |

h2 |

|

2h |

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

отсюда |

|

|

ξ |

− |

|

1 |

≥ 0 |

или h ≤ 2ξ . |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

h2 |

|

2h |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

Для разности вперед получаем условие РС №2 устойчивости – устойчива

h

Для разности назад получаем условие устойчивости h < ξ

84

Итак, РС №1 и РС №3 условно устойчивы, т.е. при выполнении некоторого условия на h : h ≤ 2ξ и h < ξ. РС №2 безусловно устойчива, т.е. при любом

h .

Но кроме условия устойчивости необходимо выполнение условия аппроксимации.

При O(h) , например, при h = 401 погрешность C 401 , а при O(h2 ) погреш-

ность C 16001 .

Это очень большая разница.

Кроме того, совершенно недостаточно, чтобы в РС №1 было h ≤ 2ξ или в РС №2 h < ξ. Как видно их характера решения, которое очень сильно изменя-

ется в диапазоне от 0 до ξ (см. рис.), в диапазоне x [0;ξ] желательно распо-

ложить не 1, а 2-3-4 узла сетки, поскольку основная погрешность решения возникает именно в этом диапазоне быстрого изменения решения ( ξ - погра-

ничный слой).

Рассмотрим другой подход к анализу устойчивости РС. Аналитическое решение

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

y = |

|

|

1 |

|

1−exp |

− |

ξ x |

. |

|

||||

|

1−exp− |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

ξ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

При |

малом |

|

ξ |

|

|

его |

можно описать следующим образом |

|||||||

~ |

|

|

|

|

|

|

~ |

− |

x |

|

|

|

|

|

y0 =1; |

|

|

|

|

ξ |

. |

|

|

|

|||||

y = y0 + y0 ; |

|

|

|

|

y0 |

= −e |

|

|

|

|||||

Здесь y0 |

- решение, соответствующей вырожденной задачи |

|||||||||||||

0 y0′′ + y0′ = 0; |

|

|

|

|

|

y0 (1) =1 |

|

y0 (x)=1, |

||||||

|

~ |

- |

погранслойная поправка, |

назначение которой состоит в |

||||||||||

а функция y0 |

||||||||||||||

том, чтобы удовлетворять левому граничному условию.

Для анализа линейных однородных РС, также как и для анализа линейных однородных ДУ, применим метод Эйлера:

на сетке xm = mh положим ym = eλxm = eλmh = qm , где q = eλh .

85

Подставляя ym = qm в РС №1 с центрально-разностной аппроксимацией, и,

сокращая на qm−1 ≠ 0 , получим характеристическое уравнение для определения

q :

ξ |

q2 − 2q +1 |

+ |

q2 −1 |

|

= 0 . |

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

h2 |

|

|

h |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Отсюда q1 =1; q2 = |

|

|

|

h |

|

|

|

h |

−1 |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

||||||||||

1− |

|

|

1+ |

|

|

. |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2ξ |

|

2ξ |

||||

Общее решение y |

m |

|

= C +C |

qm . |

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

2 |

2 |

|

|

|

||

Условие устойчивости h < 2ξ . |

|

|

|||||||||||||

Частное |

решение |

|

|

(приближенно, аналогично непрерывному случаю) |

|||||||||||

Um =1− q2m ; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

если |

q2 ≥ 0 , то |

|

ym с ростом m монотонно изменяется от 0 до 1; если |

||||||||||||

q2 < 0 , то изменение немонотонное (Рис. 9.2).

Рис. 9.2 Иллюстрация нарушения условия устойчивости

Для РС №2 (разность вперед первой производной)

ξ |

ym−1 − 2 ym + ym+1 |

+ |

ym+1 − ym |

= 0; |

|

h2 |

|

||||

|

|

|

h |

||

имеем ym = eλmh = qm , |

q = eλh . |

||||

86

ξ |

q2 −2q +1 |

+ |

q2 − q |

= 0 |

|

q =1; |

q |

2 |

= |

1 |

. |

||

|

|

|

|||||||||||

|

h2 |

|

h |

|

1 |

|

1+ |

h |

|

||||

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ξ |

||||

Частное решение ym ≈1− q2m , эта функция всегда монотонная. При измене-

нии ξ эта функция качественно ведет себя также, как и аналитическое реше-

ние: чем меньше ξ , тем больше знаменатель в q2 и тем быстрее затухает по-

гранслойная поправка. Это вполне согласуется с безусловной устойчивостью прогонок для РС №2.

На самом деле в пограничный слой желательно поместить 2-3-4 узла, иначе именно в этом месте резкого изменения функции погрешность будет наиболее значительной.

Для РС №3:

ξ |

ym−1 − 2 ym + ym+1 |

+ |

ym − ym−1 |

= 0; |

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

h |

|

|

|

|

|

||||

|

h2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

ym = eλmh = qm , |

q = eλh . |

|

|

|

|

|

|

||||||

ξ |

q2 − 2q +1 |

+ |

q −1 |

= 0 |

q =1; |

q |

2 |

=1− |

h |

; |

|||

|

|

|

|||||||||||

|

h2 |

h |

1 |

|

|

ξ |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

||||||||

Частное решение ym ≈1− q2m , при h > ξ нарастание немонотонное, условие устойчивости h < ξ.

87