ОСНОВЫ_ГЕОЛОГИИ / Геология-курс лекций

.pdf11

роде. Благодаря им человечество имеет сегодня в своем распоряжении источники энергии в виде горючих сланцев, бурого и каменного угля, нефти и газа.

1.3. Принцип актуализма

Геология как наука основана принципе актуализма, т.е. на предположении, что главные химические, физические и биологические процессы не зависят от времени. Геологи допускают, что силы и процессы, изменяющие Землю сегодня, действовали в основном таким же образом и в прошлом. Ветры, дожди, реки, вулканы - все они в прошлом влияли на поверхность Земли так же, как это происходит сейчас.

На Земле меняется все. Гранит, традиционное олицетворение прочности, разрушается в конечном счете до состояния рыхлого песка и глины. Камни, которые мы видим на пляже или в речном русле, подвергались в течение долгого времени медленному истиранию и стали округлыми. Следовательно, окатанные обломки, обнаруживаемые в слоях прочных пород, испытали такое же медленное истирание в соответствующей обстановке прошлого. В настоящее время большинство рифообразующих кораллов живет в теплых, светлых, неглубоких водах. Поэтому можно сделать вывод, что древние рифовые массивы также сформировались в теплых, доступных солнечным лучам водах мелкого моря. Сходным образом симметричные знаки ряби, сохранившиеся на поверхности слоя песчаников, свидетельствуют о колебаниях воды над рыхлым песком, находившимся на небольшой глубине, поскольку точно такие же знаки ряби образуются на мелководье и сегодня.

Современный ледниковый панцирь, покрывающий южную Гренландию, царапает подстилающие твердые породы, оставляя на их поверхности тонкие штрихи и глубокие борозды. Отступая, ледник оставляет на своем пути неровные или обточенные выступы поверхности, местами покрытые разнообразной смесью глыб, песка и более тонкого илистого материала. Соответственно считается, что такие же штрихи, борозды и обломочные отложения, обнаруженные, к примеру, в Прибалтике, образованы ледниковым покровом во время древнего оледенения.

Элементом, необходимым для того, чтобы могли осуществиться геологические изменения, является время. Незначительные медленные постепенные изменения человек может не заметить – ни день за днем, ни в течение всей своей жизни. Однако геологические силы, действующие в течение тысяч, миллионов и сотен миллионов лет, способны производить гигантскую работу и многократно перекраивать не только облик Земли, но и строение земной коры в целом. Чтобы понять геологическую историю нашей планеты, надо обладать точными и обширными знаниями как о процессах, происходящих ныне в земных недрах, так и о разрезах древних горных пород.

12

Геология изучает эндогенные (внутренние) и экзогенные (внешние) процессы. Современный облик Земли формируют вулканические и тектонические явления, деятельность океанов, рек, ледников, ветра. Процессы изменения и преобразования горных пород на поверхности Земли происходят в результате выветривания.

1.4. Выветривание

Твердые породы, выходящие на поверхность, называются коренными породами. Они обычно разбиты трещинами и покрыты рыхлым материалом – наносами. Этот материал состоит из частиц разного размера, образовавшихся из подстилающих коренных пород или из чужеродного материала, принесенного ветром, водой или льдом. Процесс разрушения и изменения коренных пород носит название выветривания. Рассмотрим типы выветривания.

1.4.1. Физическое выветривание

Замерзающая в породах и трещинах вода стремится разрушить породу, так как при замерзании она увеличивается в объеме на 9 %, и в процессе ее кристаллизации создается высокое давление. Лед расклинивает и разрушает породу, особенно уже ослабленную трещинами или затронутую выветриванием. Таким образом легко дробятся породы с высокой пористостью, например, песчаники или частично измененные породы. Нагревание и охлаждение породы также способствует ее растрескиванию. В результате химических реакций минералов с кислородом, водой и углекислым газом возникают новые минералы, которые увеличивают объем породы и действуют подобно ледяным клиньям.

Растения и животные играют заметную роль в физическом выветривании. Корни прорастают в трещины и расщелины и выталкивают куски породы вверх и в стороны точно так же, как они приподнимают и разламывают асфальтовые тротуары. Если ветер валит деревья с корнем, обнажающиеся породы подвергаются дальнейшему разрушению. Дезинтеграции пород способствует рытье нор животными и вытаптывание растительного покрова крупными животными. Люди делают выемки для дорог, проходят тоннели в горах, разрабатывают карьеры и рудники и возделывают землю. Уничтожение дерна на целине, вырубка леса и кустарников, уничтожение растительности огнем нарушают баланс между развитием растительного покрова, выветриванием и эрозией почвы, вызывая при этом убыстрение эрозии и возобновляя выветривание на больших площадях.

1.4.2. Химическое выветривание.

13

Это процесс разрушения, при котором породы распадаются вследствие химического изменения слагающих их минералов. Породы разлагаются, когда образующие их минералы подвергаются гидролизу, гидратации, карбонизации, растворения и окисления. Приведем примеры химических реакций, происходящих при этом.

Гидролиз разрушает атомную структуру кристаллических минералов, особенно силикатов, благодаря действию воды и растворенных в ней ионов. Твердые полевые шпаты выветриваются до каолинита (глинистого минерала):

2 K(AlSi3O8) + 3H2O + 2CO2 = Al2Si2O5(OH)4 + H4SiO4 + 2KHCO3

ортоклаз |

вода двуокись |

каолинит |

кремне- |

бикарбонат |

|

углерода |

|

кислота |

калия |

CaAl2Si2O8 + 3H2O + 2CO2 |

= Al2Si2О5(OH)4 + Ca(HCO3)2 |

||

анортит |

вода двуокись |

каолинит |

бикарбонат |

|

углерода |

|

кальция |

Гидратация – это химическое присоединение воды к минералам горных пород. Реакции гидратации большей частью обратимы; обратная реакция называется дегидратацией. Пример гидратации – образование гипса из ангидрита:

CaSO4 + 2H2O = CaSO4 |

. 2H2O |

|

ангидрит вода |

гипс |

|

Максимальное число молекул воды известно у мирабилита

Na2SO4 . 10H2O.

Карбонизация – процесс химического разложения, когда кристаллы вступают в реакцию с природными водами, насыщенными углекислотой. При этом образуются карбонаты и бикарбонаты. Все поверхностные воды содержат углекислый газ, поступающий из атмосферы или из разлагающегося в почве растительного вещества. Растворенный углекислый газ реагирует с водой, образуя углекислоту:

H2O + CO2 = H2CO3 .

Такая вода является активным агентом выветривания.

Растворение. Воды, содержащей углекислоту, очень много, и в такой воде растворяются бикарбонаты кальция, магния, натрия и калия. Следовательно, растворение этих веществ происходит вместе с карбонизацией и играет ключевую роль в химическом выветривании пород, так как при этом из них удаляются некоторые компоненты. В поверхностных водах содержится

14

гораздо больше растворенных бикарбонатов, чем сульфатов или хлоридов. Некоторые породы растворяются особенно легко, например каменная соль и гипс; доломиты, известняки и мраморы. Растворение известковых массивов часто приводит к образованию причудливых пещер громадного объема, так называемых карстовых пещер. Например, карстовая воронка, обследованная после катастрофического обвала поверхности земли в декабре 1972 г. в округе Шелби штата Алабама в США, имела длину 140 м, ширину 115 м и глубину 50 м.

Окисление в геологическом смысле – это реакция кислорода с минералами, особенно с железосодержащими минералами. Типичная реакция окисления происходит при выветривании оливина:

2MgFeSiO4 + 2H2O + 1/2O2 + 4H2CO3 = Fe2O3 + 2Mg(HCO3)2 + 2H4SiO4

оливин |

вода |

кислород угле- |

гематит растворимый |

раствори- |

|

|

кислота |

бикарбонат |

мая крем- |

|

|

|

магния |

некислота |

Преобладание процессов физического или химического выветривания зависит от климата: жаркого, умеренного или холодного, влажного или сухого (аридного). На выветривание в горных районах влияют местные климатические условия, которые зависят от высоты над уровнем моря, географической широты и количества осадков. Содержание влаги в атмосфере зависит от близости к морю, господствующих ветров, высоты облаков и т.д.

1.4.3. Органическое выветривание

Растения и животные помогают не только физическому разрушению, но и химическому разложению, и происходит это несколькими способами. Лишайники, которые первыми поселяются на обнажившейся породе, поглощают из нее определенные химические вещества и разъедают породу. Корни других растений удаляют новые порции неорганического материала. При разложении органики образуются органические кислоты, в присутствии которых заметно повышается растворимость кварца, железа и алюминия. В результате жизнедеятельности миллиардов вездесущих бактерий образуются аммиак, азотная кислота, углекислый газ и другие химические вещества, влияющие на изменение пород и формирование почвы.

Конечный результат всех типов выветривания – образование почв. Почва – это совокупность минерального и органического вещества, почвенных организмов, воздуха и воды, способная поддерживать рост растений. В формировании почв определяющее значение имеют климат, растительность, почвенные организмы, рельеф, материнские породы и время.

15

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1.Назовите планеты Солнечной системы.

2.Что такое метеориты и как их изучают?

3.Назовите физические поля Земли.

4.Назовите внутренние оболочки Земли.

5.Какое строение имеет земная кора?

6.Расскажите о строении атмосферы, гидросферы, биосферы.

7.Что такое принцип актуализма?

8.Какие типы выветривания Вы знаете?

9.Назовите типы химического выветривания.

10.Как происходит физическое и органическое выветривание?

16

2. ВРЕМЯ В ГЕОЛОГИИ

Геологический возраст – это время, прошедшее с момента какого-либо геологического события в истории Земли до нашего времени, например, время образования осадочных горных пород, извержения расплавленной магмы, жизни организмов и т.д. В геологии различают абсолютный и относительный возраст.

2.1.Абсолютный возраст

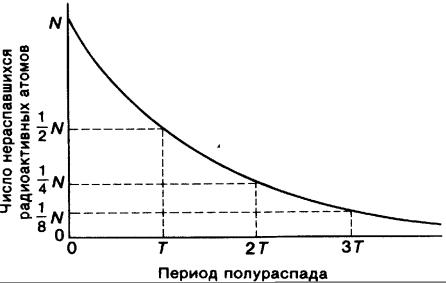

Шкала абсолютной геохронологии – шкала, в которой основные рубежи геологической истории выражены в астрономических единицах времени - годах. Для определения возраста применяются несколько различных методов, основанных на явлении радиоактивного распада. На рис. 2.1 приведена кривая распада радиоактивных элементов. Половина радиоактивного вещества 1/2 N распадается за период Т; через промежуток времени 2Т остается 1/4 N исходного вещества; через промежуток 3Т остается 1/8 N и т.д. Время T, за которое распадается половина исходного радиоактивного вещества, называется периодом полураспада.

Рис. 2.1. Кривая распада радиоактивных элементов

В геохронологии используются изотопы урана, тория, рубидия, калия, углерода и водорода (табл. 2.1). Названные изотопы нестабильны. Для того чтобы определить возраст, необходимо найти отношение веса новообразованного элемента к весу материнского элемента. Считается, что возможная ошибка в большинстве случаев не превышает нескольких процентов. Радиоактивные элементы играют роль атомных часов, начавших отсчет времени с

17

момента кристаллизации минерала. Ни один из долгоживущих, используемых в практике, изотопов не успел исчезнуть полностью.

Таблица 2.1 Периоды полураспада радиоактивных элементов

Материнский |

Конечный продукт |

Период полураспада, |

изотоп |

|

млрд. лет |

U238 |

Pb206 |

4,468 |

U235 |

Pb207 |

0,7038 |

Th232 |

Pb208 |

14,008 |

Rb87 |

Sr87 |

48,8 |

K40 |

Ar40 |

1,30 |

|

Ca40 |

1,30 |

C14 |

N14 |

Всего 5730 лет |

H3 |

H2 |

Всего 12,5 года |

Тритий используют для изучения скорости движения подземных вод, скорости перемешивания морской воды или определения возраста не слишком старых слоев снежных полей.

Радиоуглеродный метод основан на допущении, что отношение C14 / C12 в воздухе остается постоянным. С его помощью можно определять время, ограниченное примерно восьмикратной продолжительностью полураспада, т.е. новейшая техника позволяет определять этим методом возраст в диапазоне до 100 тыс. лет. Метод применим к древесине, древесному углю, торфу, костям животных и другим богатым углеродом материалам, включая углеродсодержащие организмы, которые извлекают из поверхностных вод растворенный в них углерод. Радиоуглеродный метод главный в археологии.

Калий - аргоновый метод. Калийсодержащие минералы широко распространены в земной коре, и этот метод подходит для большинства пород. Главная проблема калий - аргонового метода заключается в утечке аргона с места его образования, особенно в результате прогрева пород за счет погружения их на глубину или внедрения неподалеку интрузий. В этом случае полученный возраст пород может соответствовать не времени возникновения породы, а всего лишь сроку, прошедшему после этого термального события, т.е. когда вновь пошли К/Ar - часы. Метод применим к породам с возрастом по крайней мере от 100 тысяч до миллиардов лет. В большей степени, чем другие методы, он послужил для калибровки шкалы геологического времени.

Рубидий - стронциевый метод можно использовать для датировки событий гораздо древнее 1 млрд. лет, но главная проблема в наличии рубидия в исходном материале, поскольку элемент очень редкий.

Уран - свинцовый, торий - свинцовый и изотопно - свинцовый ме-

тоды пригодны для широкого диапазона времени, приблизительно от 100

18

млн. лет до более чем 5 млрд. лет. Это очень важные методы для определения возраста метеоритов и самых древних пород на Земле.

Для некоторых специальных целей применяются и другие изотопы; существующие методы все время совершенствуются за счет введения новых приемов исследования.

По данным на сегодняшний день, достоверный возраст наиболее древних пород земного шара, определенный названными методами, достигает 3,8 млрд. лет. Для многих метеоритов возраст определен в 4,55 млрд. лет, для лунных пород – как 4,7 млрд. лет. Поэтому возраст Солнечной системы, включая Землю, может оцениваться, вероятно, в 5 млрд. лет.

2.2.Относительный возраст

В практике полевых работ изотопный возраст горных пород, выраженный в годах, обычно меньше интересует геологов, чем относительный возраст геологических тел, оцениваемый такими понятиями, как "моложе", "древнее", "одновременно". Этот возраст, устанавливаемый прямыми наблюдениями соотношения геологических тел в их естественном положении, рассматривается геологический дисциплиной стратиграфией. Объектом стратиграфии является не вся земная кора, а только нормально пластующиеся толщи, сложенные осадочными, вулканогенными и метаморфическими породами. В этой дисциплине приняты свои допущения, названные принципами.

1) Принцип актуализма

Силы, ныне действующие как на земной поверхности, так и под нею, могут быть тождественны по роду и степени с теми, которые в отдаленные эпохи производили геологические изменения.

2) Принцип неполноты геологической летописи

В геологических напластованиях запечатлена, вероятно, лишь меньшая часть геологической истории, а большая часть времени приходится на перерывы. Наряду с крупными перерывами, которые фиксируются несогласиями, важная роль в неполноте геологической летописи принадлежит мелким бесчисленным перерывам, обусловленным пульсационным характером и прерывистостью самого процесса осадконакопления.

Все факты ясно указывают нам на то, что каждая область земного шара переживала многочисленные вертикальные колебания поверхности, и эти колебания захватывали большие пространства. Следовательно, толщи пород, достаточно мощные и обширные, чтобы сохраниться от последующего разрушения, могли образоваться только там, где было много приносимого осадка и где глубина моря была небольшая. Однако мощные толщи осадков не могут накапливаться в мелководной прибрежной области. Значит, дно моря должно опускаться, но не слишком быстро. В промежуточные эпохи поднятия накопленные осадки разрушались и служили источником материала уже

19

для других пород. Помимо крупных перерывов, отделяющих толщи пород друг от друга, существуют мелкие, так называемые внутриформационные перерывы.

Также и окаменелости, заключенные в породах, представляют лишь незначительный процент организмов, населявших Землю в прошлые геологические эпохи. Например, мягкие организмы типа современных медуз не сохраняются.

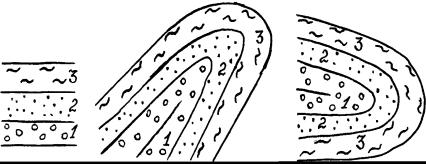

3) Принцип последовательности образования геологических тел

Его называют еще законом напластования. Он гласит: последовательность залегания слоев в нормально залегающем разрезе соответствует исторической последовательности их образования (рис. 2.2). Другая формулировка закона выглядит следующим образом: из двух смежных тел первым образовалось то, которое является подстилающим или оставляет свой отпечаток на теле другого. Эта формулировка учитывает пространственные соотношения слоев в случае смятия в складки и опрокинутого залегания слоев.

Рис. 2.2. Последовательность образования геологических тел 1 – самый древний слой; 2 – промежуточный слой; 3 – самый молодой слой

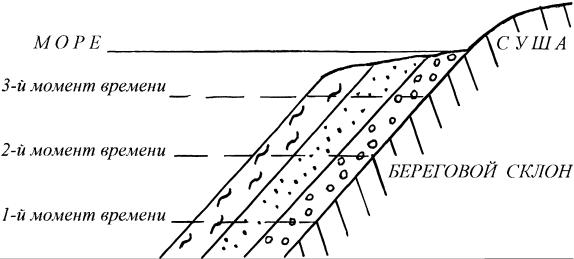

4) Принцип возрастной миграции граничных поверхностей геологиче-

ских тел

В каждом слое синхронными можно считать только те осадки, которые отлагались вдоль существовавших в каждый данный момент зон осадконакопления, т.е. осадки, распределяющиеся вдоль береговой линии. На рисунке 2.3 показано, что в разные моменты времени возле берега отлагаются галечники, дальше от берега накапливаются пески, а затем – глины. В итоге формируются три разных слоя, но плоскости их напластования образовались в течение длительных промежутков времени.

20

Рис. 2.3. Разновозрастность образования геологических слоев

Конечно, разновозрастность отдельного слоя часто нельзя установить практически, и поэтому она не всегда имеет существенное значение для стратиграфии. В таком случае ею пренебрегают. Однако с разновозрастностью осадочных комплексов, состоящих из большого числа слоев, необходимо считаться. Другими словами, границы поверхностей геологических тел скользят во времени. Литологическое единство не является критерием хронологической одновременности.

5) Принцип фациальной неоднородности одновозрастных отложений

Фации - это типы отложений, сформировавшихся в различных обстановках осадконакопления (прибрежные, мелководные, глубоководные, русловые, дельтовые, озерные, болотные и др.). Поскольку в какой-то момент времени существует множество различных условий образования пород, то одновозрастные отложения, следовательно, неоднородны (см. рис. 2.3).

6) Принцип биостратиграфического расчленения и корреляции

Отложения, содержащие одинаковую фауну и флору, геологически одновозрастны. Имеется в виду, что отложения можно различать и сопоставлять по заключенным в них остаткам организмов. Ископаемые фауны и флоры следуют друг за другом в определенном, могущем быть выясненном порядке.

Изучение относительного возраста горных пород позволило европейским геологам уже в XV в. расположить выделенные подразделения в виде шкалы с наиболее древними подразделениями в основании и последовательно все более молодыми подразделениями выше. К настоящему времени разработана стратиграфическая шкала, которая выглядит следующим образом

(табл. 2.2).

Таблица 2.2 Международная стратиграфическая шкала