ОСНОВЫ_ГЕОЛОГИИ / Геология-курс лекций

.pdfОСНОВЫ ГЕОЛОГИИ

курс лекций

2

1. СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. ВЫВЕТРИВАНИЕ

1.1. Земля в космическом пространстве

Земля как планета входит в состав Солнечной системы. Диаметр Солнечной системы до орбиты Плутона достигает 5,9 . 109 км. Само Солнце является звездой среднего размера с диаметром 1,39 . 106 км. Температура на его поверхности определена астрономами примерно в 5600o C, а в недрах – 20 000 000o С. Почти вся солнечная энергия, достигающая Земли, приходит в виде электромагнитного излучения. Земная атмосфера для некоторых длин волн непрозрачна, но тепловое излучение и видимый свет свободно проникают через нее.

Выделяемая Солнцем энергия остается практически неизменной: вариации составляют, вероятно, лишь немногие проценты. Жизнь на Земле может сохраняться в диапазоне температур от минус 100 до плюс 100о С. Существование непрерывно эволюционировавшего ряда ископаемых форм жизни, прослеживаемого по окаменелостям почти на 3 млрд. лет, ясное свидетельство постоянства температуры Солнца на протяжении длительного времени.

Возраст Солнца оценивается примерно в 5 млрд. лет. На Землю постоянно попадают кусочки внеземного вещества – метеориты и метеоритная пыль, изучение которых позволяет судить о строении космических тел, возрасте Солнечной системы, происхождении Земли. Ежедневно на Землю выпадают сотни тонн метеоритной пыли. На суше ее обнаружить практически невозможно, зато в глубоководных осадках океанов и в снежно-ледяном покрове Антарктиды метеоритная пыль различима. Находки метеоритов очень редки, и они ценны в научном отношении. Самый крупный из известных метеоритов весит 59 т, он найден на юго-западе Африки.

Иногда на Землю падают тела намного крупнее, чем обычные метеориты. При ударе крупных космических тел о Землю образуются астроблемы – большие воронки наподобие лунных кратеров размером от сотен метров до десятков километров в диаметре. Глубина таких воронок составляет десятки и сотни метров. Хорошо изучены последствия падения на Землю астероида диаметром около 10 км, происшедшего примерно 65 млн. лет назад [7]. На подходе к Земле он развалился на несколько обломков, которые образовали астробллемы по всей планете. Это – Чиксулуб в Мексике (диаметр 180 км), Кара (60 км) и Усть-Кара (25 км) на Полярном Урале, Менсон (35 км) в штате Айова в США, Каменка (25 км) и Гусевка (1 км) в Донбассе. Пыль и пар, выброшенные в атмосферу из кратеров, образовавшихся при взрыве обломков, на много лет затмили Солнце и вызвали резкое долговременное похолодание. Но, пожалуй, самым страшным бедствием были кислотные дожди. В Мексике существовали соленосные отложения большой мощности, и при образовании кратера Чиксулуб испарилось огромное количество ангидрита CaSO4. На

3

Землю выпал дождь из серной кислоты, в среднем 1200 г кислоты на каждый квадратный километр поверхности планеты. Такое сочетание неблагоприятных условий вызвало гибель растений и животных на суше и в верхних слоях океанических вод до глубины 200 м.

Земля – одна из 9 планет, вращающихся вокруг Солнца (рис. 1.1). Перечислим их в порядке удаления от Солнца: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Первые четыре планеты каменные,

Рис.1.1. Строение Солнечной системы

остальные газовые. Орбиты планет по форме близки к круговым и лежат почти в одной плоскости. Кроме планет, вокруг Солнца движутся 33 спутника планет, не менее 50 тысяч мелких твердых астероидов и бесчисленное множество метеоритов, – все это и образует Солнечную систему. Членами Солнечной системы являются также кометы – туманные объекты со светлым ядром в центре и с более или менее развитым хвостом. Весь объем кометы практически заполнен разреженным газом. Орбиты комет имеют очень большой эксцентриситет, они вылетают далеко за орбиту Плутона. Период их обращения вокруг Солнца составляет многие десятки или сотни лет. Самая знаменитая для землян комета Галлея, которую можно наблюдать один раз в 79 лет, когда она пролетает вблизи орбиты Земли.

Масса Солнца составляет 99,8 % общей массы Солнечной системы, а масса Юпитера – крупнейшей из планет – всего около 0,1 %. Поэтому Солнце представляет собой центр притяжения для всех тел, однако планеты и их спутники обладают достаточной орбитальной скоростью, чтобы не упасть на Солнце под действием его гравитационного притяжения.

Земля – самая крупная из четырех каменных планет, близких к Солнцу. Расстояние ее от Солнца около 150 млн. км. Скорость движения по орбите 29,7 км/сек, полный оборот по орбите она совершает за 365,26 суток. Период

4

вращения составляет 24 часа. В результате этого вращения возникло небольшое экваториальное вздутие и полярное сжатие, так что диаметр в экваториальном сечении на 43 км больше диаметра, соединяющего полюсы вращения. Форма Земли называется геоид.

1.2.Строение Земли

Поля Земли. Земля имеет свое тепловое, электрическое, гравитацион-

ное поля. Еще Земля окружена магнитным полем, захватывающем обширное пространство. Это геомагнитное поле очень похоже на поле, создаваемое простым двухполюсным магнитом. Оно служит Земле защитой от частиц высокой энергии, с большой скоростью летящих из космического пространства. Поле испытывает сильные вариации; слегка изменяется в масштабе дней или лет и его среднее значение, а в масштабе миллионов лет эти изменения оказываются очень большими. Установлено, что магнитные полюса Земли в истории геологического развития претерпевали инверсию. При этом ориентировка металлосодержащих минералов в процессе породообразования менялась, и эти изменения прослеживаются по всей планете. Учеными разработана геохронологическая палеомагнитная шкала, которая позволяет проводить глобальные сопоставления геологических образований в пределах океанов и материков Земли.

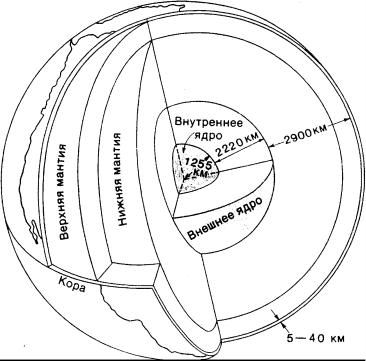

Рис. 1.2. Внутреннее строение Земли Земля имеет зональное строение (рис. 1.2). Оболочки Земли выделены

по скоростям распространения сейсмических волн при землетрясениях и при искусственных взрывах. Средняя плотность Земли 5,52 г/см3.

5

Земное ядро. Давление в центре Земли достигает 3,5 млн. атмосфер. Объем земного ядра составляет 16,2 % объема Земли, а масса – 32 % всей массы Земли. Предполагается, что внутреннее ядро радиусом 1255 км твердое и имеет плотность около 13 г/см3, что, по-видимому, соответствует состоянию металлического железа при этом давлении. Плотность вещества во внешнем ядре 9,9 – 12,5 г/см3, и оно находится в жидком состоянии. Толщина внешнего ядра равна 2220 км.

Современные специалисты считают, что земное ядро почти на 90 % представляет собой железо с примесью кислорода, серы, углерода и водорода, причем внутреннее ядро имеет железо-никелевый состав, что полностью отвечает составу многих метеоритов.

Мантия Земли представляет собой силикатную оболочку толщиной 2900 км между ядром и подошвой литосферы. Масса мантии составляет 67,8 % общей массы Земли. Весьма важным элементом в строении мантии является зона, подстилающая подошву литосферы. Физически она представляет собой поверхность перехода сверху вниз от жестких пород к частично расплавленному мантийному веществу, находящемуся в пластическом состоянии и составляющему астеносферу. Верхняя граница мантии и нижняя граница земной коры разделены поверхностью Мохоровичича. На этой границе резко увеличивается скорость сейсмических волн, а плотность вещества возрастает с 2,8 до 3,3 г/см3.

По современным представлениям, мантия имеет ультраосновной состав

иявляется источником землетрясений, вулканических явлений и горообразовательных процессов.

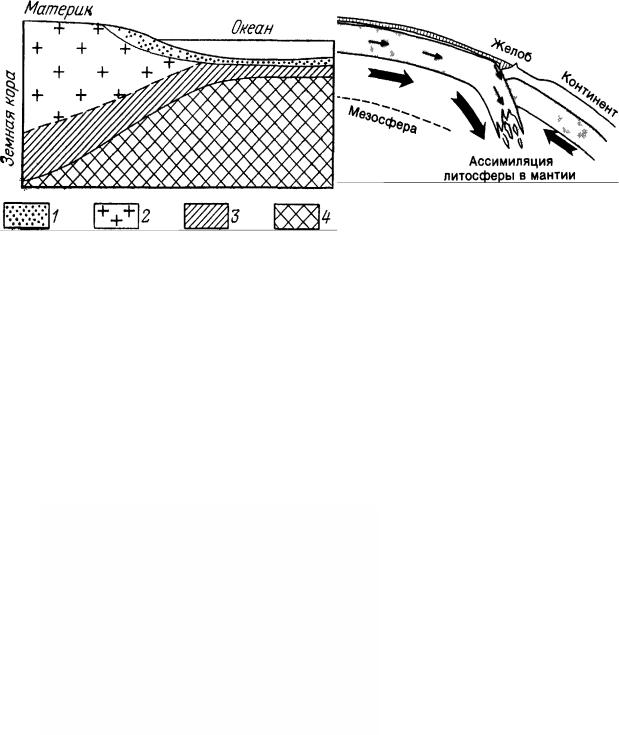

Земная кора имеет толщину в среднем 40 км. Различают океанический

иконтинентальный типы коры. Океаническая кора молодая, толщиной 5–8 км, она двухслойная, состоит из 300–700 м глубоководных осадков сверху и базальтов снизу. Разрастание океанического дна происходит по срединноокеаническим хребтам за счет интенсивной вулканической деятельности (рис. 1.3). В тех местах, где океаническая кора задвигается под континент, возникают глубоководные желоба. Протяженность их может достигать 1000 км и более, а ширина 200-300 км. Такие участки земной коры называют геосинклиналями; в них накапливаются толщи осадков мощностью от 6 до 20 км. Стадия осадконакопления может длиться десятки и сотни миллионов лет. Затем наступает орогеническая стадия (стадия горообразования), во время которой толщи пород деформируются с образованием складок и разрывов, испытывают метаморфизм и прорываются интрузиями. В орогеническую стадию происходит поднятие территории, затем следует размыв и возобновляется накопление осадков, часто уже в неморской обстановке.

6

Срединно-океанический хребет, где формируется новая кора

Рис.1.3. Разрастание океанического дна

Континентальная кора сложена тремя слоями (рис. 1.4). Верхний осадочный слой – это преимущественно песчано-глинистые осадки и карбонаты мелководных морских бассейнов. Слой отсутствует на древних щитах и достигает мощности 15–20 км в краевых прогибах платформ. Под осадочным залегают два слоя кристаллических пород, между которыми проходит слабо выраженный раздел. Скорость сейсмических волн в верхнем слое соответствует той скорости, которая характерна для гранита, а в нижнем слое – для габбро или базальта. Поэтому верхнюю часть земной коры называют гранитным слоем, а нижнюю – базальтовым. Отличием континентальной коры от океанической является наличие в ней гранитного слоя.

Рис. 1.4. Схема строения континентальной и океанической коры 1 – осадочный слой; 2 – гранитный слой; 3 – базальтовый слой; 4 – мантия

Под высокими горами мощность коры увеличена за счет гранитного слоя, и чем выше горы, тем толще кора. Например, под Гималаями мощность земной коры максимальная и достигает 70 км.

7

Важным обстоятельством, отличающим земную кору от других внутренних геосфер, является наличие в ней повышенного содержания долгоживущих радиоактивных изотопов урана, тория, калия, причем их наибольшая концентрация отмечена для гранитного слоя континентальной коры. В океанической коре радиоактивных элементов очень мало.

Литосфера – это каменная оболочка Земли, объединяющая земную кору и подкоровую часть верхней мантии (см. рис. 1.3). Характерным признаком литосферы является то, что в нее входят породы в твердом кристаллическом состоянии, и она обладает жесткостью и прочностью. Расположенная под литосферой пластичная оболочка мантии – астеносфера не обладает прочностью и может течь даже под действием очень малых избыточных давлений.

В начале XX века А. Вегенер выдвинул гипотезу дрейфа материков, которая послужила началом разработки принципиально новой геологической теории тектоники плит, описывающей формирование континентов и океанов на Земле. Толчком к созданию гипотезы явилось поразительное геометрическое сходство очертаний побережий Африки и Южной Америки, но далее гипотеза получила подтверждение при палеонтологических, минералогических и геолого-структурных исследованиях.

Суть теории тектоники плит состоит в следующем. Около 200 млн. лет тому назад все существующие ныне материки были сгруппированы в единый суперконтинент – Пангею. Она состояла из двух крупных частей: северной – Лавразии, включавшей в себя Европу, Азию (без Индостана), Северную Америку, и южной – Гондваны, включавшей Южную Америку, Африку, Антарктиду, Австралию, Индостан. Эти две части Пангеи были разделены глубоким заливом океана Тетиса. Затем Пангея распалась на отдельные плиты, которые «разъехались» по астеносфере и дали начало современным материкам. Сейчас в верхней оболочке Земли ученые выделяют семь крупных плит, семь плит среднего размера и множество мелких. Все плиты под влиянием конвективных течений в мантии перемещаются друг относительно друга, поэтому их границы четко маркируются зонами повышенной сейсмичности. Различают три вида перемещения плит.

1)Плиты скользят относительно друг друга. На их границах идет активная сейсмическая деятельность.

2)Плиты движутся в разные стороны. При этом в коре образуется система глубинных разломов (рифтовая долина), по которым изливается магма и образуется новая океаническая кора.

3)Плиты движутся навстречу друг другу и сталкиваются. Океаническая плита при этом «подныривает» под континентальную и поглощается мантией. Если сталкиваются континентальные плиты, то происходит смятие их окраинных частей или наползание одной плиты на другую, и образуются горы.

8

Космические и геофизические наблюдения позволили рассчитать скорость удаления Австралии от Антарктиды – 7 см/год, Южной Америки от Африки – 4 см/год, Северной Америки от Европы – 2,3 см/ год. Красное море расширяется на 1,5 см в год. Индостан сталкивается с Евразией со скоростью 5 см в год, и в месте их сочленения растут Гималайские горы со скоростью 1 см в год.

Атмосфера – это воздушная оболочка, окружающая Землю. 78% ее составляет азот, 21 % кислород, 0,94 % аргон, 0,03 % углекислый газ и остальное – смесь инертных газов и других соединений. Поскольку атмосфера легко поддается сжатию, половина ее массы находится ниже уровня 5500 м. Масса атмосферы составляет менее одной миллионной массы твердой Земли, но ее влияние чрезвычайно велико. Атмосфера поддерживает различные формы жизни на Земле и выполняет другие важные функции. Она действует как термический щит, который отражает или поглощает большую часть радиации, поступающей от Солнца, и защищает Землю от чрезмерного ультрафиолетового облучения. В атмосфере сгорают метеориты. Благодаря атмосфере происходит круговорот воды в природе. Важным агентом переноса пыли и песка является ветер. Кроме того, ветер – движущая сила при образовании волн и прибрежных течений, которые также дают большой геологический эффект.

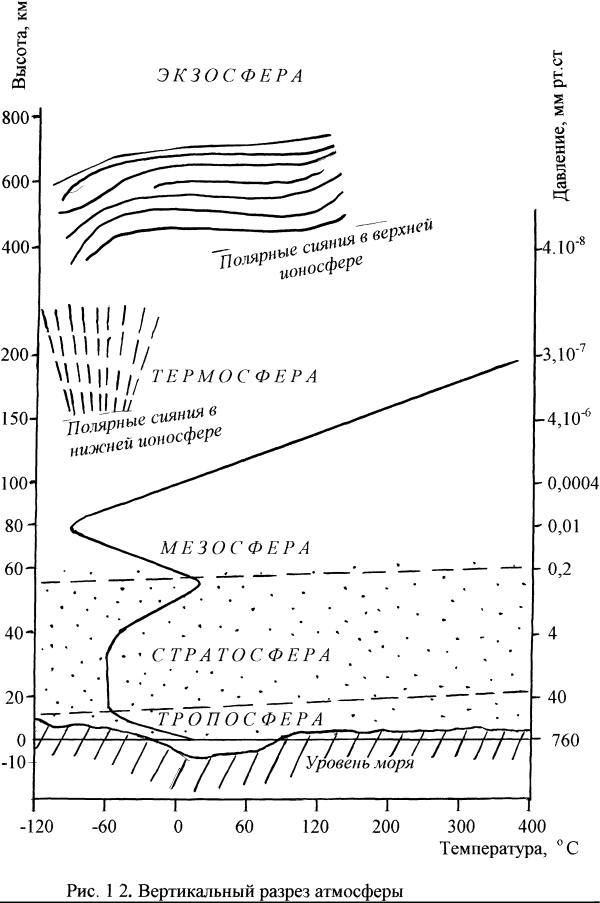

Атмосфера разделяется на естественные слои (рис. 1.5), определяемые температурой и давлением. Тропосфера представляет собой область конвекции, которая перемешивает массы воздуха; вблизи полюсов высота тропосферы составляет 6 км, у экватора – до 18 км. Пыль и водяной пар сосредоточены преимущественно в тропосфере, и облака образуются в этой зоне. В тропосфере температура в средних широтах уменьшается приблизительно на 1 оС на каждые 160 м высоты. Такая тенденция сохраняется вплоть до высоты 10 – 13 км, где начинается зона почти постоянной температуры, колеблющейся от минус 50 до минус 55 оС. Эта холодная изотермическая зона (зона равных температур) представляет собой основание стратосферы.

Стратосфера представляет собой область холодного чистого разреженного воздуха при отсутствии конвекции, верхняя граница ее располагается на высоте 55 – 60 км. В стратосфере наблюдается медленное повышение температуры с высотой, что объясняется присутствием озона, образующегося под влиянием ультрафиолетовых лучей; в этом слое очень мало взвешенных частиц. Иногда на высоте 20 – 30 км видны перламутровые, или жемчужные, облака, состоящие из кристалликов льда.

9

10

После сильных вулканических извержений вулканическая пыль может месяцами или годами держаться в стратосфере, окрашивая восходы и закаты Солнца в яркие цвета. Большое количество вулканической пыли в стратосфере снижает солнечную радиацию, достигающую Земли, и вызывает похолодание климата. Существует предположение, что начало ледниковых периодов было вызвано интенсивными вулканическими извержениями.

Мезосфера, термосфера и экзосфера характерны тем, что в их составе преобладают ионизированные газы, и поэтому эти оболочки объединяют в ионосферу. Высота атмосферы достигает более 2000 км.

Гидросфера – водная оболочка Земли. Она подразделяется на океаносферу, воды суши и ледников. Количество воды в океаносфере составляет 1370 млн. км3, воды суши 4 млн. км3, материковых льдов 16–20 млн. км3. Гидросфера занимает три четверти поверхности суши. Температура воды в поверхностном слое океанов колеблется от минус 3 до плюс 45 оС, а на дне океанов от минус 1,3 до плюс 3 оС.

Средняя глубина современных океанов 3,8 км, наибольшая глубина измерена в Марианской впадине и составляет 11022 м. В Мировом океане содержится в 60 раз больше диоксида углерода СО2, чем в атмосфере, зато кислорода в океане почти в 150 раз меньше, чем в атмосфере. Средняя соленость морской воды равна 35 г/л. Соли представлены преимущественно хлоридами, сульфатами и карбонатами натрия, калия и кальция, но присутствуют также йод, фтор, фосфор, рубидий, цезий, золото и другие элементы.

Свет проникает в воду до глубины 200 м, и здесь сосредоточена практически вся морская фауна и флора. Глубоководные исследования, проведенные в последние годы, позволили установить наличие горизонтальных и вертикальных течений в океанах, которые перемешивают водные массы и делают их пригодными для жизни различных организмов. Гидросфера играет важную роль в проявлении многих геологических процессов, особенно в поверхностной зоне земной коры. Под воздействием гидросферы происходит интенсивное разрушение горных пород, их перемещение и переотложение.

Биосфера. Особую оболочку Земли, составленную из живых организмов растительного и животного происхождения, представляет собой биосфера. Во всей толще океанических вод отмечено существование форм жизни. С глубиной состав биоценозов существенно обедняется, но некоторые приспособившиеся виды существуют и на многокилометровой глубине. Область распространения биосферы ограничивается в атмосфере озоновым слоем (примерно до 50 км над поверхностью планеты), выше которого известные на Земле формы жизни невозможны без специальных средств защиты, как это осуществляется при космических полетах за пределы атмосферы и на другие планеты.

Водоросли океанов и растительность на суше продуцируют кислород на планете. Фауна и флора оказывают большое влияние на состав атмосферы, перераспределение углерода, водорода, кислорода, кальция и фосфора в при-