КРАСНОЯРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И ЗОЛОТА

ИНСТИТУТ ГОРНОГО ДЕЛА И ГЕОЛОГИИ

КАФЕДРА ПОДЗЕМНОЙ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

ИВАНЦОВ В.М.

МЕТОДОЛОГИЯ

НАУЧНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ:

Тема 4. -

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ОЧИСТНОЙ ВЫЕМКИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВСЕХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

090200-ПОДЗЕМНАЯ РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

КРАСНОЯРСК. 2003 г.

ТЕМА 4.

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ОЧИСТНОЙ ВЫЕМКИ

- цели и состав задания, организация практикующего занятия;

- ориентирующая основа;

- проблематика экспериментальных исследований

технологических процессов очистной выемки;

- рекомендуемая литература.

1. ЦЕЛИ И СОСТАВ ЗАДАНИЯ ПРАКТИКУЮЩЕГО ЗАНЯТИЯ

1.1. ЦЕЛИ ПРАКТИКУЮЩЕГО ЗАНЯТИЯ:

- формирование системы методологических знаний как логической основы организации

деятельности инженера-исследователя;

- наработка навыков проектирования экспериментальной деятельности

- умение решать проблемы горного дела в области технологии разработки МПИ

1.2. СОСТАВ ЗАДАНИЯ:

- изучить понятийный материал ориентирующей основы;

- сделать в рабочей тетради схемы, краткие записи понятий, терминов, положений;

- решить тесты и задачи;

- ответить на вопросы, дать определения терминам и понятиям;

- представить и защитить отчет о проделанной работе.

1.3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

Подготовка к занятию (из часов на самостоятельную работу),1 – 2 часа:

- внимательно изучить понятийный материал ориентирующей основы;

- сделать в рабочей тетради схемы, краткие записи понятий, терминов, положений;

Входной контроль знаний в начале занятия, 25 мин.:

- ответы на вопросы, определение терминов и понятий;

- решение контрольных задач и ответы на тесты;

Выполнение индивидуальных заданий,45 мин.:

-решение задач, подготовка ответов на индивидуальные тесты, задания

Защита отчета о проделанной работе, 20 мин.

2. ОРИЕНТИРУЮЩАЯ ОСНОВА: ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ

ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ОЧИСТНОЙ ВЫЕМКИ

Мышление – есть действие, при котором наличные факты вызывают другие факты (или истины) таким образом, чтобы вывести уверенность в последних на основе или гарантии первых (Д Дьюи). Рефлективное (или истинно интеллектуальное) мышление характеризуется состоянием нерешительности и потребности искания.

Исследовать – значит устанавливать возможность и природу связи между видимым объектом и вызываемым им объектом. Тем самым оно является сознательным и намеренным усилием утвердить мнение на твердое основание в последующих рассуждениях.

Мышление - это работа с информацией, имеющей место при взаимодействии вещей, т. е. в ситуации. Мышление - это работа по превращению (преобразованию) информации в знания, т. е. по приданию ей нового качества - значения (цены), открывающего уверенность в последующих действиях.

Мыслящее существо может, следовательно, действовать на основании отсутствующего и будущего, оформленного в его сознании в виде опосредованного знания.

Сеять семена, обрабатывать землю, собирать зерно, - это преднамеренная деятельность, возможная только для существа, научившегося подчинять непосредственно ощущаемые элементы опыта тем ценностям, на которые последние намекают и которые предсказывают (Д. Дьюи).

Итак, от способности мысли зависит то, чтобы данные вещи обозначали в нашем сознании отсутствующие вещи, и чтобы природа говорила языком, который можно истолковывать.

ПОЛНЫЙ ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ АКТ МЫШЛЕНИЯ по Д. ДЬЮИ. При организации мышления (мыслительной деятельности) мы из памяти извлекаем фактологические знания и совершаем над ними определенные преобразования индуктивного и дедуктивного характера. Полный акт мышления (по Д. Дьюи) содержит пять логических ступеней и выглядит следующим образом:

1. Чувство затруднения.

2. Его определение и определение его границ.

3. Представление о возможном решении.

4. Развитие путем рассуждения об отношениях представления.

5. Дальнейшие наблюдения, приводящие к признанию или отклонению, то есть заключение уверенности или неуверенности.

Затруднение заключает в себе сомнение или проблему, конфликт между существующими условиями и желаемым или ненужным результатом, между целью и средствами ее достижения. Проблема состоит в открытии посредствующих звеньев, которые, будучи помещены между отдаленной целью и данными средствами, согласует их друг с другом.

Определение затруднения и его границ составляет суть добывания фактов, организации наблюдений, необходимых для того, чтобы именно осветить, в чем собственно затруднение, или выявить специфический характер проблемы и тем самым обеспечить глубину и результативность процесса формирования представлений о возможном решении.

Представление или предположение является самым центром акта мышления (умозаключения). Оно заключает в себе переход от того, что дано к тому, что отсутствует. Поэтому его следует признать рискованным, требующим критического отношения, смысл которого в задержке окончательного суждения и свертывания мыслительного процесса.

Возникший в представлении вывод, поскольку он временно не принят, но сохраняется для опыта, составляет идею. Синонимами для него являются предположение, догадка, гипотеза и (в разработанном виде) теория. Критическое отношение к выводу поддерживается наличием альтернативных предположений. Поэтому способность на этой стадии их формировать следует отнести к культуре мышления.

Процесс вскрытия отношений – или, как их называют более специально, скрытых связей – между какой-нибудь идеей и какой-нибудь проблемой называется рассуждением.

Как идея выводится из фактов, так рассуждение вытекает из идеи.

Рассуждение оказывает тоже действие на возникшее представление решения, как накопление и более близкое, подробное рассмотрение фактов на саму проблему. В целом идея решения развивается и обогащается. Представления, казавшиеся по первому взгляду возможными, часто оказываются не подходящими и даже печальными. Представления, казавшиеся чуждыми и дикими, часто так изменяются при разработке того, что из них вытекает, что становятся применимыми и плодотворными. И все же сомнение, критическое отношение остается.

Последняя и заключительная ступень является своего рода проверкой – экспериментальным подтверждением. Поскольку последствия умозрительны, как и идея, постольку возникает потребность в дополнительных фактах. В процессе практических действий прогнозы приобретают форму фактов, связи - форму закона.

Эксперимент - это конкретно заданный вопрос Природе, преднамеренное создание данных. Эксперимент отличается от прямого (непосредственного) наблюдения тем, что в нем нарочно создаются условия согласно требованиям идее или гипотезы, чтобы увидеть, произойдут ли действительно результаты, указанные теоретически (пока что предположительно).

Эксперимент побеждает недостатки, вытекающие (а) из редкости, (в) из тонкости и микроскопичности и (с) из холодной неподвижности фактов, как мы их обыкновенно познаем на жизненном опыте.

Теоретически один подходящий примерный случай является настолько же достаточным основанием для вывода, как и тысячи случаев. Но «подходящие» случаи редко подвертываются самопроизвольно.

Предметом экспериментирования является построение путем правильных шагов, предпринимаемых на основании заранее обдуманного плана, - типичного, среднего случая, образованного со специальным намерением осветить затруднение (проблему). В эксперименте мы стараемся сделать наблюдение таковым, чтобы каждый фактор, заключающийся в нем, а также способ и итог его действия были открыты для исследования.

ТИП – (греч.) прототип, первообраз, подлинник, образец, основной образ.

Типичный – резко очерченный, выразительный, первообразный. В. Даль.

Предположение, как и выделение, типичного во взаимодействии, в явлении – это и отправная точка и основа как для мысленного, так и для последующего практического установления порядка вещей.

Осмыслив все пять этапов полного акта мышления и приведенные соображения по поводу эксперимента - обратимся конкретно к постановке экспериментального исследования технологических процессов горной технологии.

PS. Как ни странно, но мы уже в состоянии сделать один (и весьма важный) вывод: - мы уже можем отличить эксперимент (в том числе и промышленный) от промышленных наблюдений.

Все экспериментальные исследования можно систематизировать, используя разные основания и выделяя все время по две группы: - промышленные и – лабораторные; натурные и моделирование, физическое и абстрактное (мысленное или знаковое) – математическое, логическое и т. д.

Ограничим предмет нашего интереса пока физическим моделированием технологических процессов очистной выемки, каковыми являются отбойка, доставка (выпуск) и управление горным давлением (УГД).

Моделирование как метод исследования имеет целью воспроизведение на модели процесса, подобного процессу в натуре, т. е. на основе того, что является типичным для них.

Методика эксперимента разрабатывается под конкретную задачу, и потому характеризуется исключительным многообразием исполнения. Однако всех и всегда интересует сходимость результатов, обеспечивающая надежность выводов, поэтому в первую очередь стремятся осмыслить природу изучаемых физических процессов и воспользоваться ей соответствующими фундаментальными принципами. Для механических процессов таковыми являются принципы теории механического подобия Ньютона, которая предполагает наличие трех видов и уровней подобия систем: - геометрическое, кинематическое и динамическое.

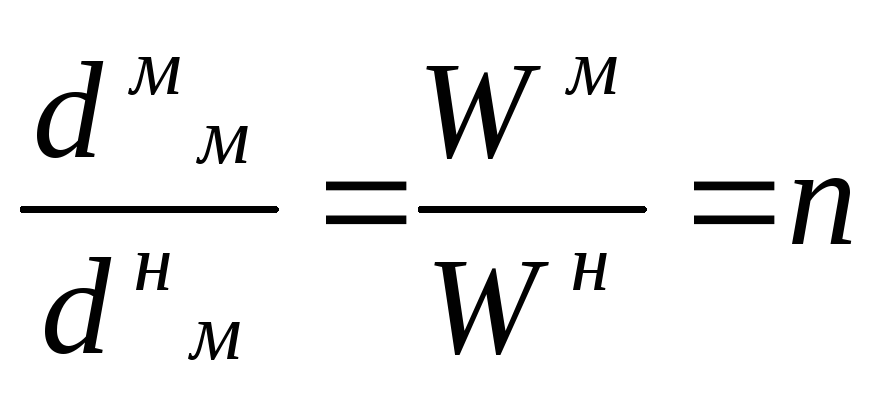

Геометрическое подобие имеет место, если все линейные размеры модели будут уменьшены в определенное инвариантно постоянное число раз по сравнению с натурой.

Кинематическое подобие соблюдается в том случае, если сходственные частицы, двигаясь по геометрически подобным траекториям, проходят геометрически подобные пути в промежутки времени, отличающиеся постоянным множителем.

Динамическое подобие в поле земного тяготения имеет место в кинематически подобных системах, если массы их сходственных частиц отличаются друг от друга в одно и тоже число раз. Соответствующие условия подобия записываются в виде:

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() , где

, где

l н ; н ; m н – линейные размера, промежутки времени и массы частиц натуры;

l м ; м ; m м – соответственно линейные размеры, промежутки времени и массы частиц модели.

l ; ; m – константы соответственно геометрического, кинематического и динамического подобия или масштабы соответствующих уровней моделирования.

Следует отметить, что обычно при любом виде моделирования не удается сохранить полного подобия между действительной системой и ее уменьшенной моделью. В связи с этим для каждого конкретного изучаемого явления стремятся к соблюдению подобия тех характеристик, которые имеют существенное значение в конкретной ситуации (тем самым, абстрагируются, т. е. исключают из поля зрения).

А. ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТБОЙКИ РУДЫ

Основы моделирования взрыва на эквивалентных материалах. Первоначально исследование действия взрыва на моделях ориентировалось на изучение работы взрыва при направленных перемещениях грунтов. В последующем стали применять моделирование и при изучении процессов разрушения прочного массива. На подходах, к решению возникших при этом проблем, и остановимся подробней.

При моделировании взрывной отбойки с целью исследования основных закономерностей дробления горного массива необходимо соблюдение следующих условий подобия:

- геометрического подобия основных элементов отбиваемого слоя и расположения зарядов;

- энергетического подобия зарядов модели и натуры;

- подобия гранулометрических составов отбитой руды в натуре и модели.

Для выбора величины заряда модели с целью получения подобного натуре гранулометрического состава руды необходимо наличие уравнения, которое бы связывало между собой энергию взрыва и крупность получаемого после взрыва материала.

Часто полагают, что при взрывном разрушении (также как и при свободном ударе) соблюдается закон Ритингера, согласно которому количество энергии, затраченной на дробление, прямо пропорционально вновь образованной поверхности.

Н. Ф. Замесов [ ] далее предложил следующий ход рассуждений. Если, гранулометрический состав взорванной руды описывается величиной среднего диаметра куска по развалу, и все куски имеют форму, приведенную к форме куба, то величина вновь образованной поверхности отбитого объема V составит:

(1)

(1)

Тогда, при соблюдении геометрического подобия, действительно соотношение вновь образованных поверхностей в модели и натуре будет пропорционально линейному масштабу моделирования в квадрате, т. е.

![]() или S м

= S н

n 2

(2).

или S м

= S н

n 2

(2).

При соблюдении закона Ритингера получим:

![]() (3), и E м=E

н n2

(4), где

(3), и E м=E

н n2

(4), где

E н и E м – энергия взрыва ВВ в натуре и модели.

Обратим внимание, что указанные соотношения логично справедливы лишь в геометрически подобных системах с одинаковыми физико-механическими свойствами, т. е. в материалах натуры (в горных породах). Посмотрим, как скажется это на величину удельной энергии (приходящейся на единицу объема):

![]() ,

,

![]() ,

,

,

,

![]() (5).

(5).

Анализируя полученное уравнение (5), можно сделать вывод о том, что в модели из материала натуры добиться подобия гранулометрического состава практически нет возможности, так как требуется увеличить удельную мощность взрыва в линейный масштаб моделирования. Этот вывод хорошо согласуется с принципами теории подобия. Материал натуры в уменьшенном виде становится прочнее. По этой причине мини-мосты (модели) действительно устойчивее своих натуральных собратьев, а при исследовании прочностных свойств горных пород в свое время установили сразу два эффекта (объемный и площадной) и их прочность в образце значительно больше, чем в массиве. Выход большинство исследователей увидели в применении метода эквивалентных материалов, предложенный еще в 1936 г. Г. Н. Кузнецовым.

Уравнения подобия, выведенные им из уравнения механического подобия Ньютона, связывают между собой основные величины, определяющие механические свойства горных пород. Инвариант подобия как следствие уравнения Ньютона имеет вид:

![]() ,

(6)

,

(6)

Если отказаться от равенства от равенства N м =N н, т. е. от сохранения материала натуры в модели, то тогда

![]()

![]() ,

(7)

,

(7)

Условие подобия материала модели и моделируемой горной породы по прочностным свойствам, которые заданы полным графическим паспортом прочности, сводятся к тому, что диаграмма прочности для материала модели должна быть подобна соответствующей диаграмме для пород натуры. При этом переходный множитель, связывающий масштабы напряжений на обеих диаграммах, должен быть равен:

![]() .

(8)

.

(8)

Для подобия процессов упругих деформаций должны быть соблюдены равенства:

![]() ;

м=

н (9)

;

м=

н (9)

где E – модуль упругости; - коэффициент Пуассона материалов модели и натуры.

Очевидно. Что с применением эквивалентных материалов связь между величиной энергии в модели и натуре, обеспечивающей подобное дробление, изменится.

Из практики работы рудников Л. И. Барон, Г. И. Покровский и другие исследователи отмечали в свое время тесную связь между прочностными характеристиками массива и удельным расходом ВВ при соблюдении постоянства качества дробления. Так, по Г. И. Покровскому: q вв =0,1 f , кг/м 3, по А. В. Коваженкову эта связь носит вид степенной зависимости. Эти данные позволяют с определенной долей условности записать следующие отношения:

![]() и

и

![]() (10)

(10)

где E мэ – энергия взрыва в блоке натуральной величины, но из эквивалентных материалов.

Тогда, чтобы получить на модели дробление, подобное натуре, в соответствии с законом Ритингера запишем: Е м=Е мэ n 2. Подставив полученное значение в уравнение (10) и заменив м через н в соответствии (8) получим:

![]() и

и

![]() .

(11)

.

(11)

Соответственно:

![]() ,

откуда

,

откуда

![]() .

(12)

.

(12)

Если принять, что

м= н, то u м=u н . (13)

Таким образом, при моделировании отбойки в эквивалентных материалах для получения подобного натуре качества дробления необходимым условием является равенство удельной энергии ВВ в модели и натуре.

Техника моделирования взрыва в эквивалентных материалах. Методика моделирования достаточно подробно освещена в работах Н. Ф. Замесова, М. Д. Фугзана, А. В. Будько, А. В. Балдина и др. Взрываемый массив имитируется моделью из песчано – цементной или песчано – гипсовой смеси. Масштаб выбирается обоснованно. На него влияет прежде всего общие габариты лабораторной установки, диаметр скважин в натурных условиях, и тип применяемого ВВ, имея в виду, что устойчивая детонация ТЭНа при диаметре заряда более 2 мм. Жидкие ВВ применяются, но более сложные условия. Иногда применяют отрезки детонирующего шнура ( диаметр заряда равен 2,3 мм). Наиболее распространенный масштаб - 1:30 и 1:40.

Заряды представляют собой стеклянные трубки, заполненные порошкообразным флегматизированным ТЭНом.

Рис. 1. Вид зарядов для физического моделирования взрыва в эквивалентных материалах.

Отверстия для скважин подготавливались с учетом принятого геометрического масштаба подбирается состав смеси эквивалентного материала. Так, при масштабе 1:30 Н. Ф. Замесов использовал следующий состав (%): песок 75, цемент 25, вода 10 (к твердому), известь негашеная 3 (к твердому). Для сокращения времени схватывания цемента в воду добавлялось 2% по весу жидкого стекла. Предел прочности на сжатия такого материала составлял 55 – 60 МПа. Период замедления, как правило, в работах указанных авторов не моделировался, однако есть практика моделирования периода замедления с применением авторских приборов.

Рис. 2. Вид модели после очередного взрыва при отбойке в зажиме

Выбранную модель проверяют на функциональное подобие, когда результаты взрыва модели должны соответствовать известным результатам взрыва в натуре.

Результаты разработки методики моделирования на любых принципах и постулатах оформляется в виде проекта, который утверждается и реализуется в полном соответствии с ЕПБ при взрывных работах.

Полупромышленное моделирование взрывной отбойки. Полупромышленное экспериментальное исследование достаточно широко применяется в обогащении и других производствах. Предполагает изучение и отработку режимов обогащения руд на весьма представительных пробах. В других случаях проводятся испытания уникального оборудования на эксплуатационных режимах. Иногда делаются и испытываются образцы техники либо малой серии, либо с уменьшенными параметрами. Идея полупромышленного исследования (моделирования) взрывной отбойки возникла в связи установлением взаимосвязи между параметрами и факторами, определяющими качество дробления, методом анализа размерностей с организацией правдоподобных рассуждений «от конца к началу» [ ]. Еще раз внимательно изучим установленные зависимости.

При взрывной отбойке руды можем считать рудный массив и систему взрывных зарядов (скважин) структурными элементами одной динамичной системы.

При использовании принципов анализа размерностей и организации правдоподобных рассуждений « от конца к началу» получим следующий ход рассуждений и систему взаимосвязей параметров взрывного комплекса с характеристиками масси

ва.

-

dм = f1 (W ,I0 ,tзам , )

dм = k1 W ( tзам I0 W)n (1)

I0 = f2 (Ic ,Vбур ,Kи )

I0 = k2 Ic Vбур Kи (2)

Ic = f3 (tзам ,Q ,A)

Iс = k3 tвозд 2/3 Q2/3 A1/3 (3)

tвозд = f4 (заб ,Pмакс lскв )

tвозд = k4 заб 1/2 Pмакс –1/2 lскв (4)

Pмакс = f5 (зар Д)

Pмакс = k5 зар Д2 (5)

Обозначения и формулы размерности используемых переменных приведем в Табл.

|

ПЕРЕМЕННЫЕ |

ОБОЗНАЧЕНИЕ

|

ФОРМУЛА РАЗМЕРНОСТИ |

|

Диаметр максимального куска дробления |

dм |

[L] |

|

Линия наименьшего сопротивления |

W |

[L] |

|

Предел прочности пород на сжатие |

|

[L-1 M T-2] |

|

Период (интервал) замедления взрывания |

tзам |

[T] |

|

Импульс взрыва, приходящийся на 1 м3 массива |

I0 |

[L-2 M T-1] |

|

Удельный расход бурения, м /м 3 |

Vбур |

[L-2 ] |

|

Коэффициент использования скважин под заряд |

Кис |

[0] |

|

Импульс взрыва, приходящийся на 1 м скважины |

Ic |

[M T-1] |

|

Энергия взрыва, приходящаяся на 1м заряда |

Q |

[L M T-2] |

|

Акустическая жесткость среды(А=С) |

A |

[L-2 M T] |

|

Время воздействия взрыва в скважине |

tвозд |

[T] |

|

Плотность забойки |

заб |

[L-3 M] |

|

Длина скважины |

lскв |

[L] |

|

Максимальное первоначальное давление в скважине |

Р |

[L-1 M T-2] |

|

Плотность заряда в скважине |

зар |

[L-3 M] |

|

Скорость детонации ВВ |

Д |

[L T-1] |

Переходя от формулы (5) к формуле(1), раскрывая установленные взаимосвязи, а также имея в виду установленную ранее связь между диаметром среднего и диаметром максимального куска по развалу

dср=k6 dм2/3 , (6)

получим общее уравнение взаимосвязи факторов, определяющих качество дробления:

dср==kW2/3[ tзам/заб1/3 Д-2/3 lскв 2/3 Mзар2|3 Uвв2/3 А1/3 Vбур КисW]n (7)

Преобразуем последнее выражение с целью создания безразмерных комплексов, при этом будем иметь в виду:

Q=Mзар Uвв ; qвв=Мзар Vбур Кис ; Мзаб=0.25 заб dскв2 ;

где Мзар – масса заряда ВВ в 1 м длины скважины, кг/м;

Мзаб – масса забойки в 1 м забойки, кг/м;

Uвв – теплотворная способность ВВ, ккал/кг.

В числителе и знаменателе используем [Мзар1/3 Uвв1/3 (0.25dскв2)1/3].Получим окончательно

![]() (8)

(8)

или

![]() (9)

(9)

Все комплексы и симплексы имеют физический смысл. По опытным данным и данным практики степенной показатель степени n=1/3, а коэффициент k определяется в зависимости от масштаба упрощения выражения (8).

Дополнительно следует иметь в виду следующие положения.

Специальным исследованием установлена эмпирическая связь между параметрами гранулометрического состава, описанного кумулятивными кривыми по выходу дробленых фракций снизу вида, представленного на рис. 1:

;

;

(10,11))

(10,11))

где V к – выход кондиционных фракций снизу, %;

d к ,d ср ,d м – соответственно, диаметр кондиционного, среднего и максимального куска по развалу, см. Из анализа формул (9,10) и получена зависимость (6).

Кроме этого можно сделать еще важный вывод, что из этих формул только при описании гранулометрического состава через диаметр максимального куска мы можем выйти на описание подобных составов (в подобных составах выход кондиционных фракций, как безразмерная величина, остается независимым от масштаба моделирования). Другими словами, диаметр максимального куска может служить критерием качества дробления при подобных взрывах как в натурных, т.е. горных породах, так и в эквивалентных материалах. При описании через диаметр среднего куска достоверность оценки нарушается.

Для подобных взрывных комплексов, работающих в подобных условиях имеем одно критериальное уравнение (8 или 9) и шесть критериев подобия (12 17):

![]() - критерий масштаба взрыва;

- критерий масштаба взрыва;

![]() - энергетический критерий (12,13)

- энергетический критерий (12,13)

![]() - критерий соотношения импедансов ВВ и

разрушаемой среды (14)

- критерий соотношения импедансов ВВ и

разрушаемой среды (14)

![]() - критерий интервала (периода) замедления

между очередями взрыва (15)

- критерий интервала (периода) замедления

между очередями взрыва (15)

![]() или

или

![]() - критерий соразмеренности массы заряда

и забойки (16)

- критерий соразмеренности массы заряда

и забойки (16)

![]() - критерий калибра заряда

(17)

- критерий калибра заряда

(17)

В подобных взрывах указанные критерии остаются постоянными, независящими от линейного масштаба моделирования. Их постоянства добиться весьма трудно - все изменяется, все плывет.

Если будем организовывать взрывы в натурных постоянных (неизменных) условиях при соблюдении геометрического подобия параметров комплекса, то прочностная характеристика () и акустическая жесткость среды (А) для модели и натуры будут неизменными. Если в модели и натуре применим одно и то же ВВ, то плотность ВВ и забойки, скорость детонации, теплотворная способность ВВ останутся неизменными. Ввиду пропорционального изменения диаметра и ЛНС удельный расход ВВ останется неизменным, а период замедления в модели надо изменять пропорционально линейному масштабу моделирования. В итоге для модели получим следующее соотношение:

(18), т. е. в натуре взрывы отличаются

только своим масштабом. В то же время

(18), т. е. в натуре взрывы отличаются

только своим масштабом. В то же время

или d мср

= d нср

n 2/3

(19), т. е. в натурной среде уменьшение

масштаба взрыва (в n

раз) приводит к уменьшению среднего

диаметра куска по развалу, не в n

раз – т. е. подобия развала нет. Но

наличие возможности перехода в оценке

увеличивает надежность выводов. Для

сравнительной и количественной оценки

эффективности инженерных мероприятий,

направленных на увеличение удельного

импульса взрыва, а, следовательно, и

улучшения качества дробления необходимо

эксперименты осуществлять на взрывах

одного и того же масштаба.

или d мср

= d нср

n 2/3

(19), т. е. в натурной среде уменьшение

масштаба взрыва (в n

раз) приводит к уменьшению среднего

диаметра куска по развалу, не в n

раз – т. е. подобия развала нет. Но

наличие возможности перехода в оценке

увеличивает надежность выводов. Для

сравнительной и количественной оценки

эффективности инженерных мероприятий,

направленных на увеличение удельного

импульса взрыва, а, следовательно, и

улучшения качества дробления необходимо

эксперименты осуществлять на взрывах

одного и того же масштаба.

При использовании эквивалентных материалов добиться соблюдения всех критериев подобия

весьма затруднительно. Но наличие уравнений (8 и 9) позволяет учесть влияние искажения отдельных констант подобия. В противном случае мы будем фиксировать лишь влияние масштабных эффектов.

Техника полупромышленного моделирования взрыва. Экспериментальные исследования можно проводить в условиях рудника. Физико-механические характеристики массива и энергетические характеристики ВВ (тип и мощность ВВ, плотность заряда и забойки, если последняя применяется) остаются практически неизменными. Все параметры рабочих элементов взрывного комплекса уменьшаются пропорционально геометрическому масштабу моделирования. В таком случае удельный расход ВВ на отбойку остается равный натурным взрывам. Период замедления уменьшается пропорционально геометрическому масштабу моделирования.

Выбор масштаба моделирования желательно обосновать. Из-за известных особенностей техники исследования, масштаб моделирования можно рекомендовать равный 1:10.

Сущность методики исследования в следующем. В забое, в принятом масштабе уменьшения параметров отбойки, выбуриваются шпуры на требуемую глубину. Затем шприцем, используемым обычно при установке железобетонной штанговой крепи, они заполняются бетоном с мелким наполнителем. В устья шпуров вставляются деревянные пробки длиной до 10 см с центральным отверстием, равным диаметру «скважин». Для создания отверстий, имитирующих скважины, используются металлические стержни необходимого диаметра, которые, после их установки в заполненные бетоном шпуры, периодически проворачиваются во избежания схватывания с бетоном. Через два-три часа стержни можно вынимать, а через семь суток набора прочности бетона комплект «скважин» будет готов к взрыванию.

а

).

б).

).

б).

Рис. 3. Проектное расположение зарядов (а) и фактическое состояние забоя при полупромышленном моделировании(б).

а)

б )

)

Рис. 4. а). Вид груди забоя после взрыва ряда «скважин» диаметром 10мм;

б). Вид зарядов для полупромышленного моделирования скважинной отбойки в масштабе 1:10.

Заряды представляют собой совокупность полиэтиленовых трубок длиной до 80 см требуемого диаметра (6 – 10 мм), наполненных ВВ с необходимой плотностью.

а). б).

Рис. 5. Вид развала руды при полупромышленном моделировании

Ввиду того, что критический диаметр промышленных ВВ, как правило, значительно превышает диаметр зарядов моделирования, для обеспечения устойчивой передачи детонации используются стеклянные трубки диаметром 2 мм, длиной до 40 см, наполненные порошкообразным флегматизированным ТЭНом. Они вставляются в полиэтиленовые трубки с ВВ и играют роль детонирующего шнура. В местах их стыков делается присыпка из ТЭНа в размере от 0,7. до 1 грамма. Концы зарядных трубок заделываются бумажными пыжами, и в одну из них вставляется электродетонатор мгновенного или короткозамедленного взрывания, который закрепляется обмоткой тонкой резиновой изоляцией. После осторожного ввода всех зарядных трубок в скважины, в них досылается забойка, изготовленная из требуемого материала в подобных трубках.

Для обеспечения необходимых периодов замедления (2 – 10мсек) может быть использован любой их известных приборов.

Один из сравнительно простых подобных приборов может быть изготовлен самим исследователем и основан на принципе замыкания контактов сети переменного тока свободно падающим грузом с осевым отверстием, имеющим скользящие контакты и специальный направляющий стержень

Надежность короткозамедленного взрывания с указанными интервалами может оказаться очень низкой из-за разброса сопротивлений мостиков накаливания применяемых электродетонаторов, однако выход из положения всегда есть.

Трубки под заряды и забойку могут быть изготовлены заводским способом или из полиэтиленовой полоски, толщиной до 0,3 мм и определенной ширины. Полоска спирально наматывается на металлический стержень необходимой толщины, при этом накладной шов сплавляется спокойной проводкой горячего паяльника.

Рис. 6. Вид одного из приборов для создания периодов замедления взрывания, основанный на принципе замыкания контактов электрической цепи переменного тока при свободном падении груза, перемещающегося по вертикальной направляющей.

Анализ кусковатости взорванной массы осуществляется поштучным замером, рассевом по фракциям, а также методом косоугольной фотопланиметрии.

Б. ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫПУСКА РУДЫ

ПОД ОБРУШЕННЫМИ ПОРОДАМИ