ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И ЗОЛОТА

ИНСТИТУТ ГОРНОГО ДЕЛА И ГЕОЛОГИИ

КАФЕДРА ПОДЗЕМНОЙ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

ИВАНЦОВ В.М.

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКОНОМИКИ

ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

Тема 2:

СИСТЕМНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВСЕХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

090200-Подземная разработка месторождений

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

КРАСНОЯРСК. 2004 г.

ТЕМА 2. СИСТЕМНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИИ

РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

- цели и состав задания практикующего занятия;

- ориентирующая основа;

- тесты и задачи для индивидуальной работы;

- вопросы, термины и понятия;

-рекомендуемая литература.

1. ЦЕЛЬ И СОСТАВ ЗАДАНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ

1.1. ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ:

- формирование знаний по характеристике основ способа разработки;

- усвоение терминологического арсенала по горной технологии;

- умение пользоваться понятиями при характеристике горной технологии;

- наработка навыков графического представления горных выработок и их элементов;

1.2. СОСТАВ ЗАДАНИЯ:

- внимательно изучить понятийный материал по характеристике горной технологии;

- сделать в рабочей тетради схемы, рисунки, таблицы и краткие записи основных понятий, терминов, положений;

- решить тесты и задачи;

- ответить на вопросы, дать определения терминам и понятиям;

- представить и защитить отчет о проделанной работе по заданию.

2. ОРИЕНТИРУЮЩАЯ ОСНОВА: СИСТЕМНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ГОРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ РМПИ

- горное предприятие: основные понятия и термины

- способ и технология горного производства

- требования правильной разработки МПИ

- параметры и показатели эффективности разработки МПИ

- структурное описание горных выработок

2.1. ГОРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

Способность целесообразного изменения и преобразования окружающего мира путем производства продукта непосредственного потребления, используя все ресурсы планеты, – это сущностная характеристика человеческой деятельности. Эта деятельность носит коллективный характер и ее субъектом является организация особого типа - предприятие.

Для добычи полезного ископаемого также организуется производство. Предприятие, создаваемое с целью добычи полезного ископаемого (часто совмещающее разведку МПИ и переработку), получило название - горное предприятие (рудник, шахта).

PS. Почему рудник назвали – рудником?… Можно догадаться. А вот почему предприятие – горное и тем более – шахта?

Рудник (шахта) имеет единое административно-техническое управление с функциями: планирования, организации, мотивации и учета.

В общем случае горное предприятие (как и любое другое предприятие) можно представить в виде системы, понимаемой как множество элементов, обладающее целостностью и функциональным качеством. Система определяется заданием системных объектов (параметров) – их 5: - вход, выход, процесс, обратная связь (связь управления), ограничения.

Входом называют то, что мотивирует системный процесс и при этом изменяется, преобразуется. В общем случае это будут ресурсы предприятия в виде материи, энергии, информации.

Объектом преобразования (входом) в процессе добычи руды будет - месторождение и горный массив, его слагающий. При этом месторождение выступает и как ресурс наряду с финансами, материалами, кадрами, энергией, и как физический объект преобразования, требующий при своем преобразовании затрат энергии, материи и информации.

Выходом называют результат процесса или его конечное состояние.

Основные внутренние переменные системы (их – 5), которые требуют постоянного внимания, это цели, задачи, структура, технология и люди.

Цель есть конкретное конечное состояние или желаемый результат. Цель горного предприятия – добыча полезного ископаемого.

Задача (задание) – это предписанная работа, серия работ или часть работы, которая должна быть выполнена заранее установленным способом в заранее установленные сроки. Задачи предписываются определенной должности и рассматриваются как необходимый вклад в достижение целей организации.

Технология, может быть описана как средство и/или способ преобразования сырья в искомые продукты.

Задачи и технология тесно взаимосвязаны между собой. Выполнение задачи включает использование конкретной технологии как средства преобразования материала (объекта), поступающего на входе, в форму, получаемую на выходе.

В развернутом виде определение понятия технология может быть дано как - сочетание квалифицированных навыков, оборудования, инфраструктуры, инструментов и соответствующих знаний, необходимых для осуществления желаемых преобразований в материалах, информации и людях.

Производственные предприятия как системы относятся к открытым системам, т.е. тесно связанные с внешней средой.

Часть земных недр, предоставляемая предприятию для промышленной разработки содержащихся в ней залежей полезных ископаемых (месторождения), называется горный отвод.

Часть месторождения, отведенное для разработки рудником или шахтой, называется, соответственно, рудничное или шахтное поле. При ограниченных размерах месторождения рудничное (шахтное) поле пространственно равно месторождению.

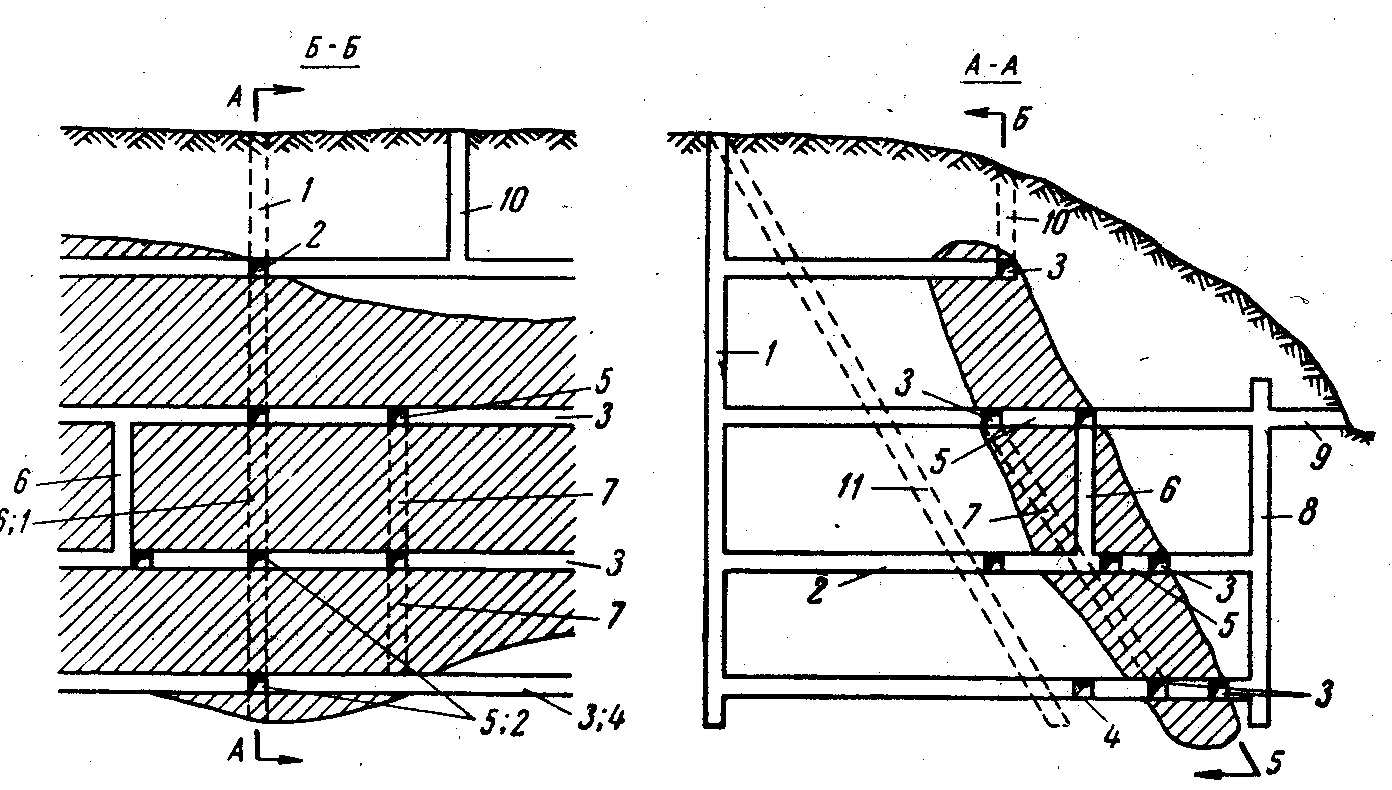

На рис 1. представлен пример общей схемы разработки месторождения подземным способом с указанием наиболее характерных выработок и средств. Внимательно изучив чертеж, можно отметить следующее.

Для доступа к месторождению его вскрывают, т.е. с поверхности проходят шахтный ствол (1),от которого проводят горизонтальные выработки (2, 3, 4), разбивающие все месторождение по вертикали на этажи. Этаж представляет собой часть шахтного поля, ограниченного по падению и восстанию основными откаточными выработками (2 и3) При горизонтальном и пологом залегании шахтное поле делится откаточными выработками на панели.

Над стволом расположен копер (5) , вблизи которого в специальном здании (6) установлена подъемная машина, перемещающая по стволу сосуд клеть или скип (7), служащие для спуска и подъема людей, материалов, полезного ископаемого и т.д. В данном случае – шахтный ствол с клетевым подъемом руды в вагонетках.

Кроме главного ствола проходят вспомогательный ствол (8), служащий в качестве запасного выхода на поверхность и обеспечивающий нормальные условия для проветривания. Как правило, этот ствол оборудуется вспомогательной подъемной установкой (9) и имеет лестничное отделение (10) (в главном стволе обычно тоже устраивают лестничное отделение)

Рис 1. Схема разработки месторождения подземным способом.(современный вариант)

На поверхности вблизи вспомогательного ствола расположено здание вентиляционной установки (11). Расстояние (L) между главным и вспомогательным стволами зависит от способа вскрытия и изменяется в широких пределах от нескольких десятков метров до 2-3 км.

Отработку месторождения обычно ведут в нисходящем порядке, т.е. сначала извлекают руду в верхнем этаже (между штреками 2 и3), затем в нижележащем (между штреками 3 и 4) и т. д. Процесс извлечения руды называют очистной выемкой.

Производству очистной выемки предшествуют подготовительные работы. Этаж вертикальными выработками - восстающими (12) делят на блоки Б1, -Б2 и т. п., в пределах которых происходит целый ряд горизонтальных и вертикальных выработок (ходки 13, рудоспуски 14 и др.)- Определенный порядок производства подготовительных работ и очистной выемки называется системой разработки.

Процесс очистной выемки и (в частности, как в нашем примере, при системе с магазинированием руды) состоит из нескольких производственных операций. Отделение руды от массива — отбойку осуществляют взрыванием зарядов ВВ, располагаемых в шпурах (15). Шпуры бурят бурильными машинами-перфораторами непосредственно с поверхности отбитой руды. Взорванная руда под действием собственного веса поступает к рудоприемным воронкам (16) и рудоспускам (14), где через люки (17) ее выпускают в вагонетки (18) и затем транспортируют электровозами (19) к стволу шахты. Вагонетки по одной - две поднимают в клети на поверхность и на эстакаде (20) разгружают в большегрузные вагоны, в которых руду отводят на обогатительную фабрику. Обогащение руды на фабрике заключается в повышении содержания металла в руде за счет удаления из нее части пустых пород.

Очистную выемку и подготовительные работы на этаже ведут одновременно в нескольких блоках. Так, блоки Б1 и Б2 находятся в стадии очистной выемки, а блок Б3 — в стадии подготовки.

Одновременно с очистной выемкой на верхнем этаже - вскрывают и подготавливают нижний этаж. На рис. 1 показаны - проведение откаточного штрека 4 и проходка восстающего 21. Погрузку руды при проведении выработок осуществляют погрузочными машинами 22, бурение шпуров — перфораторами 23.

В процессе разработки подземные выработки необходимо проветривать, так как при взрывах образуется много вредных газов и пыли. Загазованный и запыленный воздух (показано пунктирными стрелками) отсасывается через вспомогательный ствол и вентиляционный канал 24 вентилятором 25. Свежий воздух (показано сплошными стрелками) поступает через главный ствол.

Подземная разработка связана с большими притоками грунтовых вод, которые собираются в водосборнике 26. Для откачки этих вод (водоотлива) в насосной камере 27 устанавливают насосы 28.

Таким образом, в общем процессе подземной разработки выделяют три основные стадии — вскрытие, подготовку и очистную выемку, каждая из которых связана или включает различные производственные операции: отбойку, доставку или погрузку руды, крепление выработок, проветривание и водоотлив, подземный транспорт и подъем.

Как видим, в горном деле все предельно просто и ясно, технология нам знакома еще с песочницы детского сада….

И все же будем помнить слова Георгия

Агриколы (середина XVI

в.):

все же будем помнить слова Георгия

Агриколы (середина XVI

в.):

«Многие придерживаются такого мнения о горном деле, что оно якобы является случайным и грязным, и при том занятием такого рода, которое требует не столько искусства, сколько физического труда. Но мне, когда я в мыслях и думах пробегаю отдельные его составные части, оно представляется совершенно в ином свете. Ибо уж если кто является горняком, то ему надлежит быть весьма искушенным в своем деле и,… кроме того, нельзя быть несведущим и во многих других искусствах и науках»…

Рис.2. Средневековая рудная шахта

(близ г. Хемниц).

«… Итак, мы приступаем к нашему предмету».

Г. Агрикола

2.2. СПОСОБ И ТЕХНОЛОГИЯ ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

А. Горн – основа способа и технологии

На предложение указать корень слова «горный» почти однозначно получим ответ: «гор», потому что мол «гора», «гористый». А что, если усомниться в таком основании и предложить в качестве корня слова «горный» считать «горн»? Горн - немецкое слово – со смысловой основой - полость, труба, т.е. отграниченное пространство (помещение), определяющее степень свободы при перемещении. В нашем случае это будет означать, что изначально и до настоящего времени при добывании полезных ископаемых используется технология, основанная на создании горнов – искусственных полостей в недрах Земли, потому такая технология и названа - горной.

Горны создаются путем выемки пород, т.е. их выработки. В последующем слово «выработка» стало означать «полость» в широком смысле слова, а указанием ее принадлежности к добыче полезных ископаемых осталось слово «горн». При таком подходе легче осмыслить такие понятия как «горное дело», «горные работы», «горная геология» и конкретизировать сущность определения понятия «технология горная»:

Технология горная – совокупность приемов и способов изменения природного состояния недр Земли на основе производства научно обоснованной системы полостей (горнов) с целью их использования в качестве помещений и получения минеральных продуктов.

ГОРНАЯ ВЫРАБОТКА – искусственная полость в земной коре, образуемая в результате ведения горных работ

ГОРНОЕ ДЕЛО – область деятельности человека по освоению недр Земли. Включает все виды техногенного воздействия на земную кору, гл. образом извлечение п. и., их первичную переработку и научные исследования, связанные с горными технологиями.

ТЕХНОЛОГИЯ ГОРНАЯ – совокупность приемов и способов изменения природного состояния недр Земли с целью получения минеральных продуктов или использования подземных пространств, (Горная энциклопедия, т.2 и 5).

Обратим внимание и запомним - в горной технологии достижение целей осуществляется только при создании искусственных полостей – горнов. Пусть это будет нашим небольшим открытием. Конечно, можно полагать, что это просто сопутствующее явление. А можно теперь уж утвердиться, полагая, что это не так, потому что используется, как правило, совокупность горнов различного функционального назначения и достижение цели есть синергетический, системный эффект . Это только на элементарном уровне одна выработка выполняет весь комплекс необходимых функций. Они как бы свертываются в одну – добывание. Вот тогда и виден нас интересующий эффект.

ТЕСТ: Как наш прощур, добывая кремний для огнива проходил во льду морены вертикальные полости, так и мы проходим их там, где надо - для добывания воды, разведки полезных ископаемых. Вопрос: технология будет разная или разные способы?

Б. Первый физико-технический эффект в горной технологии

Физико-технический эффект – это физический эффект, используемый в технологический целях. Вполне очевидно, что в любой технологии используется очень много физических эффектов, но определяющие (системообразующие), можно свести до одного. Чтобы «вычислить» такой эффект в горной технологии надо обратиться к анализу технологических процессов и желательно на элементарном уровне, а это значит в нашем случае, как договорились, надо рассмотреть процесс создания единичного горна, а верней, его элементарный акт. Вот уж где нам пригодится личный опыт освоения и использования горной технологии «в песочнице детского сада».

Мы с удовлетворением согласимся с тем, что названный элементарный акт состоит из трех широко используемых операций: отделение, перемещение, создание и поддержание условий повторения первых двух и всего акта в целом, («триединство операций ОПП»). То, что указанное «триединство операций ОПП» широко используется человеком в своей преобразовательной деятельности показать не трудно, достаточно представить, как мы преобразуем булку хлеба в аппетитные кусочки, лежащие на обеденном столе. Другое дело, как выделить физико-технические эффекты, используемые при этом? Начнем с отделения. Обратим внимание на то, что при отделении мы используем, как правило, силу сжатия (на нож, лопату, пику отбойного молотка и т.д.), а разрушающими напряжениями являются всегда – растягивающие. За счет чего этот эффект происходит? Наверно можно с большой долей уверенности согласиться с тем, что эффект перевода сжимающих усилий в растягивающие напряжения возникает только при наличии обнаженной поверхности, которая присуща только полости. Обратим внимание на то, что самая большая полость - это воздушный океан нас окружающий, а самая большая обнаженная поверхность – это поверхность Земли, (дневная поверхность). И всегда, начиная с момента, когда человек впервые выковыривал камень из земли, и до наших дней, когда он за камнем уже проникает в недра Земли на тысячи метров, всегда используется для отделения - обнаженная поверхность полости и сама полость: первая для создания растягивающих напряжений в массиве, а вторая для приема, размещения и перемещения добытого.

Таким образом, первый физико-технический эффект горной технологии (с целью разрушения массива) состоит в преобразовании сжимающих усилий в растягивающие напряжения путем создания полости (горна) и использования обнаженной поверхности.

Ну, а эффект перемещения состоится (теперь вполне очевидно) только при наличии полости, преодолевая силу трения. А какие при этом используются другие физико-технические эффекты –надо поговорить отдельно.

В. Способы горной технологии: открытый, подземный и скважинный

СПОСОБ – образ, род, порядок, лад, склад, прием операционных действий. При этом под операционным действием будем понимать опосредованное взаимодействие субъекта деятельности с объектом преобразования. Опосредованное – поскольку используются определенные средства, орудия. Нас будут интересовать способы горной технологии. Мы уже знаем (и не по-наслышке!), что есть подземный и открытый способы, а на счет скважинного - затрудняемся. И то может не все. Но почему они так называются?.. Без понятия «горна-выработки» не обойтись. При подземном способе контур выработок в поперечном сечении – замкнутый, при открытом – разомкнутый, т.е. открытый и сливается с дневной поверхностью. Но причем тут скважина? Читаем в терминологическом словаре «Горное дело»: скважина – горная выработка цилиндрической формы…Значит контур ее – замкнутый и должна она относиться к подземным выработкам. И способ скважинный должен относиться к подземному…Надо разобраться! Но это позднее или попробуйте сами!

Г. Структура и процесс горной технологии

Система это то, что осуществляет функцию. Операция и функция. Виды операций, формирование цикла. Поэлементный состав цикла: доступ к предмету (объекту) преобразования - вскрытие; разделение предмета на технологичные участки, части - подготовка; основная операция (функция) и заключительная операция. Цикл и стадии. Проходческий цикл на уровне единичной выработки, стадийность системы разработки выемочного участка (камеры и целики), стадийность разработки месторождения.

ПОРЯДОК – последовательность в деле, заранее обдуманный ход и действия.

СТАДИЯ – определенная ступень, период, этап в развитии чего-либо, имеющие свои качественные особенности.

При разработке МПИ порядок ассоциируется со стадиями.

В настоящее время выделяют три стадии разработки МПИ:

1. Вскрытие МПИ.

2. Подготовка МПИ.

3. Очистная выемка полезного ископаемого.

Вскрытием называют проведение совокупности горных выработок, обеспечивающих доступ к месторождению или его части с дневной поверхности и функционирование рудника с заданной производительностью. Выработками вскрытия месторождение разделяется на определенные части - этажи, характерные для крутого падения, а также для наклонного и пологого, и панели, характерные для горизонтального залегания.

Подготовкой называют проведение горных выработок во вскрытой части месторождения, обеспечивающих разделение ее на выемочные единицы – блоки, характерные для крутопадающих месторождений, столбы – при наклонном залегании, панели – при горизонтальном.

Очистная выемка, как массовая добыча полезного ископаемого, осуществляется в пределах выемочной единицы путем создания специализированных (очистных) выработок, получивших название – очистное пространство. При этом очистное пространство, в котором процессы очистной выемки ведутся в присутствии людей – называется рабочим очистным пространством, а очистное пространство, в котором закончены процессы очистной выемки, называется выработанным пространством. Таким образом, в процессе очистной выемки как бы осуществляется перевод очистного пространства в выработанное, при этом - частями или полной выемочной единицей.

Процессы очистной выемки (уже нам известные: отделение, перемещение и поддержание) получили специальное определение: отбойка, доставка и поддержание очистного пространства (позднее – управление горным давлением).

Отбойка – технологический процесс очистной выемки по отделению руды от массива в виде кусков (с дроблением на куски).

Доставка – технологический процесс очистной выемки по перемещению отделенного полезного ископаемого (отбитой руды) в пределах выемочной единицы (блока) с погрузкой в транспортные сосуды.

Управление горным давлением – технологический процесс очистной выемки по поддержанию очистного пространства в рабочем состоянии, т.е. состоянии, обеспечивающем протекание всех технологических процессов в заданном режиме.

Если использовать принцип аналогии, а вернее, инвариантности протекания процессов, то можно обратить внимание на то, что при наличии основных (преобразовательных) процессов всегда имеют место подготовительно-заключительные. В нашем случае вскрытие и подготовку МПИ следует отнести к подготовительной стадии, разворачиваемой в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а очистную выемку - к основной технологической стадии. Следовательно недостает еще одной стадии – заключительной. Есть все основания в полной мере ее озвучить. Мы полагаем, что такой стадией должна быть стадия - приведение месторождения в посттехногенное состояние.

Более того, предлагаем вернуться к первоначальному представлению о разработке МПИ - как эксплуатации МПИ.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ – основной смысл – разработка, использование природных богатств, но в общем случае – взаимодействие с выгодой. В свою очередь взаимодействие отражает процессы воздействия участников друг на друга, их взаимную обусловленность, что очень важно для осмысления современного состояния наших отношений с Природой с нравственных позиций. Предлагаемая стадия - приведение месторождения в посттехногенное состояние - предполагает осуществление комплекса инженерных мероприятий, ориентированных на восстановление экологического равновесия в регионе, на более полное и рациональное использование его природного ресурса.

Напрашивается с отмеченных позиций еще оценить место и роль разведки МПИ. Принимая во внимание инвариантность триады процессов, будем иметь следующие стадии эксплуатации МПИ:

1. Разведка МПИ (подготовительная стадия).

2. Разработка МПИ (основная, технологическая стадия).

3. Приведение месторождения в посттехногенное состояние (заключительная стадия).

Естественно, каждая из выделенных стадий будет в свою очередь описываться, используя названную триаду, т.е. также как элементарный цикл проведения любой горной выработки. Можно заметить некоторую противоречивость в нашей логике рассуждений: и разработка и эксплуатация заканчиваются стадией – приведение месторождения в посттехногенное состояние. Постараемся пояснить. Процессы во времени в своем начале осуществляются последовательно, а в дальнейшем они протекают параллельно, так как они еще разводятся и в пространстве. Приведение месторождения в посттехногенное состояние - не разовый акт и не разовая компания. Более того, при таком понимании нашего взаимодействия с месторождением вполне логично допустить повторяемость циклов эксплуатации и сознательно, а вернее, экономически обоснованно, но разнообразно подойти к формированию общего порядка разработки, т.е. рассматривать наряду с поступательным ходом цикла всех стадий разработки также и возвратно-поступательный ход. Включение разведки в процесс эксплуатации узаконит ее параллельное осуществление на ранее «отработанных» горизонтах, приведение, а можно сказать и оставление в надлежащем состоянии выработанного пространства и других определенных выработок (горнов). Продолжительность подобного взаимодействия может исчисляться столетием и более, а достижения НТП сделают его не просто выгодным, а действительно взаимовыгодным.

Поскольку полный набор стадий в цикле инвариантен, постольку общий порядок, как разработки, так и эксплуатации, может ассоциироваться с порядком очистной выемки не только в пределах выемочной единицы (блоке), как это принято при классификации систем разработки, но и в пределах этажа, а также в пределах всего месторождения. При этом порядок отработки этажа и порядок разработки месторождения являются самостоятельными и весьма важными взаимообусловленными технологическими характеристиками наряду с системой разработки.

В части описания порядка отработки этажа уже накопился определенный опыт. В первую очередь выделяют в пределах этажа: прямой и обратный порядок ведения очистных работ в направлении простирания месторождения. Реже мы отмечаем аналогичное изменение направления относительно других элементов залегания месторождения – вкрест простиранию, по падению и восстанию, так как они в основном определяются наличием соответствующих мощности, угла падения и длины месторождения.

Выделенным стадиям эксплуатации и разработки соответствует разделение запасов на разведанные, промышленные и непромышленные, балансовые и забалансовые, вскрытые, подготовленные, готовые к выемке запасы. Более того мы можем уже говорить и о наличии нормативов вскрытых, подготовленных и готовых к выемке запасов, исчисляемых в месяцах функционирования рудника с заданной производительностью.

2.3. ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИЛЬНОЙ РАЗРАБОТКИ МПИ

Требования (принципы) правильной разработки МПИ:

- обеспечение безопасных и здоровых условий труда работающих;

- достижение минимальной себестоимости продукции – добытой руды или извлекаемых из нее полезных компонентов;

- выполнение заданной производительности рудника по добыче руды с соблюдением принятых кондиций по ее качеству (составу);

- рациональное освоение недр - снижение до экономически оправданного минимума потерь полезного ископаемого в процессе добыче и переработки;

- комплексное использование добываемого минерального продукта и выработанного пространства, создаваемого при разработке МПИ;

- охрана природы и окружающей среды, снижение вредного воздействия на экосистему.

Сформулированные принципы (требования) отражают содержательную сущность принуждающих связей предприятия с внешним окружением. Оно становится как бы качественным узлом (центром), через который проходят линии-требования. Сами по себе эти требования противоречивы, поскольку их реализация возможна при использовании одних и тех же ресурсов, которые в каждом конкретном случае всегда ограничены. Противоречивость еще проявляется в том, что такие требования предъявляются к одному и тому же элементу системы, и он должен быть как бы… и горячий и… холодный. Добиться такого состояния возможно только благодаря технологическому изменению (совершенствованию), суть которого и составляет «ноу-хау» технологии.

2.4. ПАРАМЕТРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ МПИ

4.4. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ МПИ: КОЛИЧЕСТВЕННАЯ МЕРА РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ И ПРИНЦИПОВ

Показатели деятельности и уровни организации производства: участок, чех, предприятие. Что такое себестоимость работ, амортизация оборудования.

Общий закон экономического развития: прямые затраты снижаются, овеществленные увеличиваются при условии, что их сумма со временем уменьшается (приход энергии должен быть больше расхода). Прибыль, дисконтированный доход.

Выполнение приведенных выше требований правильной разработки месторождения и характеристику технико-экономических результатов всего процесса разработки и составляющих его элементов выражают совокупностью определенных показателей.

Среди основных показателей можно выделить пять групп:

1. Показатели производительности труда.

2. Показатели расхода материалов, энергии и амортизации оборудования, применяемого в процесс добычи

3. Экономические показатели

4. Показатели качества и полноты использования руды

5. Показатели интенсивности разработки и размера добычи

ГОДОВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И СРОК СУЩЕСТВОВАНИЯ:

ГЛАВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Понятие главного параметра. Смысл параметрического ряда как подобных систем. Влияние масштаба главного параметра на экономичность производства. Увязка запасов, производительности и срока существования с экономической эффективностью. Экономически целесообразное соотношение годовой производительности и срока существования.

Любой технический объект, как средство для реализации определенной функции, имеет совокупность характеристик, отражающих структурные связи между его элементами. Связи настолько тесные и настолько нацелены на функцию, что параметры последней становятся определяющими. Горное предприятие нацелено на добывание полезного ископаемого. Его количество и качество и есть главные параметры Производственная мощность (производительность) предприятия измеряется величиной продукции производимой в единицу времени (в сутки, месяц, год). Она, как и другие параметры технологии, инвариантная (постоянная) только в конкретной ситуации, на видовом уровне может изменяться в пределах числового ряда. Есть очень мелкие с годовой добычей 50-100 тыс. т в год до крупных с годовой добычей от 2-5 до 15-25 млн. т в год.

Величина годовой добычи горного предприятия с одной стороны зависит от размеров, запасов и условий залегания месторождения, а с другой от техники, технологии и организации его разработки. Такую производительность называют годовой производительностью по горным возможностям. Уровень развития современной технологии таков, что практически можно отрабатывать месторождения с любыми горно-геологическими условиями. Технолог должен хорошо знать, что успех дела определяется исключительно их соотношением. Критерием эффективности этого соотношения можно признать себестоимость продукции. Однако расчет этого соотношения крайне затруднителен и очень условный. Поэтому при установлении главных параметров широко используют данные практики и рассуждения по аналогии.

По аналогии определяются и другие параметры, находящиеся во взаимной связи. Можно все параметры проранжировать, установить их уровни. Получим параметры самого высокого уровня – это параметры рудника, затем пойдут параметры уровня выемочной единицы, третий уровень – элементарный – уровень единичной выработки. К параметрам первого уровня относят: размеры шахтного поля, балансовые и промышленные запасы руды, производственная мощность рудника, его срок службы, показатели потерь и разубоживания, размер капиталовложений на строительство рудника, основные параметры вскрывающих выработок и т. д.

В табл.3.1. приведены, обоснованные практикой, соотношения между производственной мощностью рудника и стоком его существования.

Таблица3.1.

|

Годовая производительность рудника, тыс. т./год. |

Экономически целесообразные стоки существования рудника, лет

|

|||

|

Малая глубина и легкие условия вскрытия и разработки |

Большая глубина и трудные условия вскрытия и разработки |

|||

|

50-100 |

3-4 |

8-10 |

4-5 |

12-15 |

|

100-200 |

4-5 |

10-12 |

5-6 |

15-18 |

|

200-500 |

5-6 |

12-15 |

6-8 |

20 |

|

500-1000 |

8-10 |

15-18 |

10-12 |

25 |

|

>1000 |

12-15 |

20-25 |

15 |

30 и более |

Рассматриваемая взаимосвязь может быть выражена уравнением:

![]() ,

т/год,

,

т/год,

где А – годовая производительность рудника, тыс. т/год,

Б – балансовые (промышленные) запасы руды, тыс. т.

Т – срок существования рудника, лет,

к![]() - коэффициент извлечения полезного

компонента (металла) из недр, д. ед.

- коэффициент извлечения полезного

компонента (металла) из недр, д. ед.

![]() - коэффициент

разубоживания по металлу, д. ед.

- коэффициент

разубоживания по металлу, д. ед.

Таким образом, методом итераций, зная запасы месторождения и задаваясь сроком службы рудника, с учетом конкретной ситуации, определим значение годовой производительности. Его сравним с табличными данными и сделаем выводы.

Параметры технологии - это ее количественные характеристики, инвариантные (постоянные) только в конкретной ситуации (в конструкции), на видовом уровне они могут изменяться в пределах числового ряда.

Среди основных показателей можно выделить пять групп:

1. Показатели производительности труда

2. Показатели расхода материалов, энергии и амортизации обрудования, применяемого в процессе добычи

3. Экономические показатели

4. Показатели качества и полноты использования руды

5. Показатели интенсивности разработки и размера добычи.

При раскрытии и осмыслении названных групп показателей надо иметь в виду следующее.

Первое. Мы уже знакомы с иерархическим строением технологических систем. Эта закономерность проявляется и в строении групп показателей. Так, имеют место показатели производительности труда по отдельному технологическому процессу (отбойке, доставке, креплению), производительность по совокупности процессов – производительность труда забойного рабочего, производительность труда по системе разработке, производительность труда по бригаде, участку, руднику и т. д. Это же можно сказать и про другие указанные группы показателей.

Второе. Указанные показатели могут выступать критериями эффективности тех или иных инженерных решений: либо самостоятельно, либо как совокупность, при определенном ранжировании или удельном весе, либо как основа для формирования и осмысления интегрального критерия с учетом их корреляционной связи между собой.

Как следствие из первого положения, можно отметить, что при переходе с одного уровня к другому абсолютная величина показателя может существенно отличаться. И забывать об этом нельзя. Вспомним присказку: «Один с сошкой, семеро с ложкой». Производительность забойного рабочего может быть при определенной технологии именно по этой причине в семь раз выше производительности трудящегося по руднику. Показатель производительности труда достаточно хорош при оценке эффективности организационных новшеств на одной и той же технике, т. е. как бы тактический. Но он уже недостаточен при оценке эффективности внедрения новой техники, т. к. уровень увеличения производительности труда может не оправдать затрат на покупку этого оборудования. Аналогично ведут себя и другие показатели. Так, принято учитывать расход следующих основных материалов: взрывчатые материалы, крепежный лес, буровая сталь, твердые сплавы. И опять же - чрезмерная экономия материалов вступает в противоречие с повышением производительности живого труда. Потому для инженера принцип снижения всех видов прямых затрат реализуется на уровне экономических показателей и прежде всего снижения себестоимости продукции. Для осмысления сути эффекта от научно-технического прогресса (НТП) важно иметь в виду, что она проявляется во всеобщей тенденции снижения суммы затрат по всей оси времени при наличии на определенном отрезке времени другой закономерности: доля затрат живого труда снижается, а овеществленного – повышается, но так, что имеет место минимум их суммы, т. е. оптимум как бы скользит по оси времени, как по горке, – вниз.

2.5. СТРУКТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

Описывая какое-либо физическое явление, мы обязаны отразить необходимый и достаточный набор признаков, как общего, так и особенного, а так же частного (индивидуального) характера. При этом используем родовые, видовые и конкретные (частные) понятия.

При современном подходе к осмыслению горной технологии мы используем понятие выработка как родовое, а понятие горн как видовое, отражающее признак - принадлежность выработки к технологии добычи полезных ископаемых: получим определение - горная выработка - это выработка, используемая при добыче полезных ископаемых. Для более полного и конкретного представления о той или иной выработке нам надо воспользоваться еще целым рядом признаков и, как говорят, чем больше, тем лучше, не забывая о мере (о здравом смысле). Как при характеристике способов разработки, будем помнить о возможности двух, трех или более вариантов реализации. При наличии двух и более признаков в описании мы будем их ранжировать, воспользовавшись отмеченными положениями. Рабочий вариант такого структурного описания горных выработок приведен в таблице.

|

СТРУКТУРНЫЙ ПРИЗНАК

|

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

|

|

1. Принадлежность к стадиям эксплуатации |

а). Разведочная, б). Эксплуатационная в). Принадлежит к нескольким стадиям |

|

2. Принадлежность к стадиям разработки |

а). Вскрывающая, б). Подготовительная, в). Нарезная, г). Очистная |

|

3. Характер финансирования |

а). Капитальная; б). За счет затрат будущих периодов, в). За счет текущих затрат |

|

4. Общий характер назначения (принадлежность к технологическому процессу) |

а). Основная (главная), б). Вспомогательная |

|

5. Функциональное назначение |

а). Буровая, б). Доставочная, в). Откаточная, г). Вентиляционная, д). Водоотливная и др. |

|

6. Ориентация в пространстве |

а). Вертикальная, б). Горизонтальная, в). Наклонная |

|

7. Направление проведения выработки относительно элементов залегания РТ |

а). По простиранию, б). По падению, в). По восстанию, г). Вкрест простиранию |

|

8. Положение выработки относительно элементов залегания рудного тела |

а). У лежачего бока рудного тела, б). У висячего бока рудного тела |

|

9. Вид массива, в котором пройдена выработка |

а). Породная (полевая), б). Рудная |

|

10. Тип выработки по соотношению размеров (точка, линия, плоскость) |

а). Камерная, б). Протяженная, в). Площадные (плоские) |

|

11. Форма выработки в поперечном сечении |

а). Прямолинейные: - простые (квадрат, прямоугольник, трапеция), - сложные (полигональные) б). Криволинейные: - простые (круглые), - сложные (сводчатые – овальные, коробчатые, одно-двух-трех-циркульные) |

|

12. Прерывность контура выработки в поперечном сечении |

а). Непрерывный, б). Прерывный |

|

13. Масштаб выработки |

а) весьма малый, б) малый, в) средний, г) большой, д) весьма большой |

В зависимости от контекста иногда достаточно отметить, что данная выработка является эксплуатационной, а в другом случае необходимо указать на то, что выработка является разведочно-эксплуатационной. Можно получить и более полную характеристику выработок. Так, очистные выработки это горные выработки, в которых осуществляются технологические процессы очистной выемки: отбойка, доставка и управление горным давлением. Они могут быть камерного типа, протяженные в виде заходок, площадные в виде слоев. Выработки с определенным набором характерных признаков получили (получают) видовые названия. Так, шахта - это вертикальная, главная вскрывающая рудовыдочная выработка прямоугольной формы, имеющая непосредственный выход на дневную поверхность. Штольня - это горизонтальная, главная вскрывающая рудовыдочная выработка определенной формы, имеющая непосредственный выход на дневную поверхность. Ствол – это вертикальная, вскрывающая выработка круглой формы и определенных размеров, имеющая различное, но определенное назначение, с непосредственным выходом на дневную поверхность. С названием других горных выработок есть смысл знакомиться и их запоминать в контексте с характеристикой отдельных элементов горной технологии.

Рис. 3. Схема расположения подземных выработок

А пока воспользуемся схемой расположения подземных выработок показанной на рис. 3.и дадим основную характеристику наиболее распространенным горным выработкам.

Будем иметь ввиду, что по положению в пространстве различают вертикальные, горизонтальные и наклонные выработки.

Шахтный ствол (1, 11) — вертикальная или наклонная горная выработка, имеющая непосредственный выход на поверхность и. предназначенная для подъема полезного ископаемого, спуска и подъема людей и материалов. По стволу шахты проложены электрические кабели, трубы для воды и сжатого воздуха; через шахтные стволы осуществляют проветривание всех подземных выработок. Верхняя часть ствола называется устьем, нижняя — зумпфом. В зависимости от назначения различают главные и вспомогательные шахтные стволы. Обычно один ствол выполняет несколько функций, но иногда проходят стволы специального назначения, например, для спуска в подземные выработки закладочного материала (закладочный ствол), для проветривания (вентиляционный ствол), для водоотлива и пр. В поперечном сечении шахтные стволы имеют круглую или прямоугольную, иногда эллиптическую форму. Стволы круглого сечения крепят бетонной или железобетонной крепью. Диаметр стволов составляет 4—8 м. Стволы прямоугольной формы крепят деревянной или металлической крепью, они имеют площадь поперечного сечения 8—25 м2. Глубина стволов определяется_глубиной залегания месторождения и достигает иногда 2—3 км. По всей длине шахтный ствол бывает разделен на несколько отделений (клетевое, скиповое, лестничное и пр.).

Слепым стволом (8) называют вертикальную или наклонную выработку, не имеющую непосредственного выхода на поверхность (назначение то же, что и обычного шахтного ствола). Слепой ствол оборудуют подъемной установкой.

Восстающий (гезенк) (6, 7) — вертикальная или наклонная горная выработка, не имеющая непосредственного выхода на поверхность и служащая для спуска полезного ископаемого, перемещения людей, спуска и подъема материалов, проветривания. В отличие от слепого ствола по восстающему не поднимают пустые породы или руду. Восстающие обычно имеют прямоугольную форму поперечного сечения, но при большом сроке службы их крепят бетоном, и они имеют круглую форму. Если восстающие предназначены для различных целей, они имеют несколько отделений. Восстающие проходят, как правило, между откаточными горизонтами и их длина равна высоте этажа (40—80 м), но иногда восстающий обслуживает несколько этажей и длина его достигает нескольких сотен метров. Восстающие проходят в направлении снизу вверх. Шурф (10) — вертикальная выработка, имеющая непосредственный выход на поверхность. Шурф служит для разведки месторождения, вентиляции, спуска материалов и других вспомогательных целей.

Штольня (9) — горизонтальная горная выработка, имеющая непосредственный выход на поверхность и предназначенная для обслуживания подземных работ. Штольня служит для тех же целей, что и шахтный ствол, но в связи с горизонтальным расположением ее выдача руды на поверхность, доставка материалов, а иногда и перевозка людей по этой выработке осуществляются средствами рельсового или безрельсового транспорта. По форме и размерам штольня не отличается от других горизонтальных выработок.

Штрек (3, 4), квершлаг (2) и орт (5) — горизонтальные горные выработки, не имеющие непосредственного выхода на поверхность и предназначенные для откатки грузов, передвижения людей, проветривания, водоотлива и т. п. Различие между ними заключается в положении относительно рудного тела. Штрек проводят по простиранию рудного тела, квершлаг и орт — вкрест простирания, причем квершлаг проводят только по пустым породам, а орт — по руде. Штрек может располагаться как в пустых породах (4) — в этом случае его называют полевым, так и в рудном теле (3) - называемый рудным. Горизонтальные выработки для стока воды имеют небольшой уклон (2—5 м на 1000 м длины выработок) в сторону ствола шахты. Горизонтальные выработки в неустойчивых породах крепят деревом, бетоном, металлической крепью, а в устойчивых породах часто проходят без крепления.(рис. 4).

Рис. 4. Горизонтальная выработка сводообразной формы, пройденная в крепких устойчивых породах: 1 – рельсовый путь; 2 – пешеходная дорожка; 3 – контактный провод; 4 – светофор; 5 – лампы освещения; 6 – трубы для воды и сжатого воздуха; 7 – электрокабель; 8 – подвеска контактного провода

В зависимости от типа крепи они имеют трапециевидную, сводообразную и прямоугольную форму. При высоком горном давлении горизонтальные выработки имеют круглую форму. Сечение горизонтальных выработок составляет 4—16 мг.В горизонтальных выработках укладывают рельсовый путь, подвешивают контактный провод, вдоль стен выработок прокладывают силовые кабели, трубы для сжатого воздуха и воды. Для передвижения людей с одной стороны выработки оставляют свободный проход, перекрывая настилом водосточную канавку. В последнее время водосточную канавку на некоторых рудниках делают с противоположной стороны от людского прохода. Уклон — наклонная горная выработка, не имеющая непосредственного выхода на поверхность и служащая для подъема полезного ископаемого с нижнего горизонта на верхний механическим способом (в рудной промышленности обычно конвейерами).

Бремсберг — выработка, подобная уклону, но служащая для спуска полезного ископаемого и материалов с верхнего горизонтана нижний механическим способом. В рудной промышленности термин «бремсберг» обычно не применяется, а соответствующую выработку называют наклонным восстающим.

Вблизи шахтного ствола располагается целый ряд горизонтальных и камерообразных выработок, которые называются выработками околостволъноео двора. Околоствольный двор состоит из: выработок, служащих для разгрузки вагонеток в подземный бункер или загрузки их в клеть; выработок, служащих для сбора порожних вагонеток; камерообразных выработок: насосной, электроподстанции, электровозного депо, диспетчерской, медпункта, водосборника, камеры ожидания и др.

Тип околоствольного двора зависит от производительности шахтного ствола (количества выдаваемой руды и породы, способа подъема руды (в скипах или клетях), числа стволов, обслуживаемых околоствольным двором, принятой схемы проветривания.

На крупных шахтах, имеющих большую производительность, обычно устраивают круговые околоствольные дворы (рис. 5, а), обеспечивающие поточность движения транспорта, а в шахтах небольшой производительности — тупиковые (рис.5, б).

а

Р ис.

5. Околоствольные дворы: а – круговой:

1 – скиповой ствол; 2 – клетевой ствол;

3 – камера опрокидывателя; 4 – камера

для хранения проб руды; 5 – камера

ожидания; 6 – насоснаякамера; 7 –

электроподстанция; 8 – медпункт; б –

тупиковый: 1 ствол; 2 – водосборник; 3 –

насосная камера; 4 – квершлаг

ис.

5. Околоствольные дворы: а – круговой:

1 – скиповой ствол; 2 – клетевой ствол;

3 – камера опрокидывателя; 4 – камера

для хранения проб руды; 5 – камера

ожидания; 6 – насоснаякамера; 7 –

электроподстанция; 8 – медпункт; б –

тупиковый: 1 ствол; 2 – водосборник; 3 –

насосная камера; 4 – квершлаг

Кроме указанных выработок для подготовки блока к очистной выемке проходят другие выработки различного назначения: рудоспуски, подэтажные выработки, выработки горизонта скреперования, отрезные восстающие и пр.

3. ТЕСТЫ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ

ПО ТЕМЕ 2:

СИСТЕМНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ РМПИ

- горное предприятие: основные понятия и термины

- способ и технология горного производства

- структурное описание горных выработок

- требования правильной разработки МПИ

- параметры и показатели эффективности разработки МПИ