ЗУБ 10-02 Экономика и социология труда / Учебники ЭТ / econ044 / Экономика и социология труда_Генкин Б.М_Учебник_2007 7-е изд -448с

.pdf

10.3. Анализ форм взаимодействия элементов производства |

261 |

вие рабочего-станочника с контролерами, транспортными рабочими (кроме крановщиков), слесарями по ремонту оснастки. Взаимодействие «с возможным ожиданием» характерно для наладчиков, многостаночников, слесарей по ремонту оборудования.

При первой из указанных форм взаимодействия расчетная численность рабочих однозначно определяется трудоемкостью соответствующих работ.

Численность рабочих, при которой обеспечивается выполнение планируемого объема работ, должна удовлетворять соотношению:

|

|

( 1 0 . 3 . 1 ) |

где |

количество единиц работы к-то вида за плановый пери- |

|

од; |

— норма трудоемкости единицы работы к-то вида для ра- |

|

ботников j-й группы; |

— коэффициент выполнения норм вы- |

|

работки; — фонд времени одного рабочего /-и группы в плановом периоде.

Отсюда

Возможны различные модификации зависимости (10.3.1). Так, численность рабочих может быть установлена на основе норм обслуживания, определяемых по формуле:

где — норма времени обслуживания, характеризующая затраты времени за смену, необходимые для обслуживания одного объекта (1 станок, 1 м2 площади и т. п.) одним или группой рабочих в конкретных производственных условиях.

При использовании норм обслуживания расчетная численность работников определяется по формуле:

(10.3.4)

где — количество объектов обслуживания для рабочих г-й группы.

В тех случаях, когда лзаимодействие рабочих между собой и с оборудованием осуществляется по схеме «с возможным ожиданием», т. е. когда объективно возможны организационные переры-

262 |

Глава JO. Оптимизация численности и структуры персонала |

вы в занятости рабочих и простои технологического оборудования в ожидании обслуживания, могут быть различные соотношения между количеством единиц оборудования и численностью рабочих. Пусть, например, группа рабочих мест обслуживается бригадой наладчиков. С увеличением их численности простои оборудования основных рабочих (операторов) в ожидании обслуживания будут уменьшаться. Но вместе с тем будут расти затраты на содержание наладчиков. Следовательно, здесь необходим выбор наиболее эффективной численности наладчиков, при которой заданный производственный результат достигается с минимальными суммарными затратами производственных ресурсов. Аналогичные задачи возникают при расчете норм обслуживания и численности для дежурных слесарей, электриков и других групп рабочих, взаимодействующих с оборудованием по схеме «с возможным ожиданием».

10.4. Структура задач оптимизации норм обслуживания и численности

В соответствии с типовой структурой задач оптимизации норм труда при постановке задач расчета оптимальных норм обслуживания и численности необходимо определить:

множество оптимизируемых параметров трудового процесса; систему ограничений по необходимому производственному

результату, условиям труда и объемам используемых ресурсов; целевую функцию, соответствующую критерию минимума

суммарных затрат живого и овеществленного труда на заданный объем выпуска продукции.

Возможны две основные постановки задач оптимизации норм обслуживания и численности. Первая имеет место в основном при проектировании и реконструкции производственных подразделений, когда определяются не только нормы численности и обслуживания для рабочих различных групп, но и количество оборудования и объем запасов предметов труда, необходимых для выполнения производственной программы. В этих случаях нормируется, по существу, не численность рабочих, а структура производственных ресурсов. Вторая используется в тех случаях, когда численность рабочих определяется при фиксированном количестве единиц оборудования и объеме запасов предметов труда.

Если устанавливается оптимальная структура ресурсов производственного подразделения, то множеством параметров, значение которых требуется определить, будут нормы численности и обслуживания для рабочих различных групп, количество единиц

10.4. Структура задач оптимизации норм численности |

263 |

технологического оборудования и объем запасов предметов труда. Вторая из указанных постановок задач отличается тем, что количество единиц оборудования и объем запасов предметов труда фиксированны. Элементами множества неизвестных тогда будут варианты норм обслуживания и численности.

Целевые функции, соответствующие критерию минимума суммарных затрат на заданную программу выпуска продукции, можно представить следующим образом.

|

Если определяется структура производственных ресурсов, то |

|

(10.4.1) |

где |

— затраты соответственно на рабочих, обо- |

рудование и запасы предметов труда, рассчитанные на необходимый объем выпуска продукции.

|

Если количество единиц оборудования и объем запасов пред- |

метов труда фиксированны, то: |

|

|

(10.4.2) |

где |

— нормы численности рабочих /-и группы; 2| — затраты в |

единицу времени на одного рабочего /-и группы. |

|

|

Рассмотрим теперь зависимости, соответствующие системе |

плановых, организационных, технических и других ограничений. С нормами обслуживания и численности непосредственно связаны ограничения по необходимому объему выпуска продукции (или планируемому уровню использования производственной мощности) и допустимой занятости рабочих в течение смены, определяющей при прочих равных условиях тяжесть труда.

Для формализации ограничений по заданной программе выпуска продукции основным является тот факт, что каждая единица технологического оборудования в общем случае может находиться в следующих состояниях: действовать (работать) и простаивать во время обслуживания рабочими, в ожидании обслуживания и в ожидании работы (заготовок, сырья). При этом объем продукции пропорционален среднему числу действующих станков. Поэтому ограничение по необходимому объему продукции можно выразить в таком виде:

(10.4.3)

о

где А(Х) — среднее количество действующих станков в зависимости от норм обслуживания и численности;  — среднее количе-

— среднее количе-

264 |

Глава 10. Оптимизация численности и структуры персонала |

ство действующих станков, необходимых для выполнения производственной программы;  — программа выпуска деталей вида; — время действия оборудования при изготовлении единицы продукции к-то вида (соответствует свободному машинному времени при многостаночной работе и оперативному времени при обслуживании одним рабочим одного станка); . — фонд времени использования единицы оборудования в плановом периоде.

— программа выпуска деталей вида; — время действия оборудования при изготовлении единицы продукции к-то вида (соответствует свободному машинному времени при многостаночной работе и оперативному времени при обслуживании одним рабочим одного станка); . — фонд времени использования единицы оборудования в плановом периоде.

Ограничению (10.4.3) эквивалентно следующее соотношение:

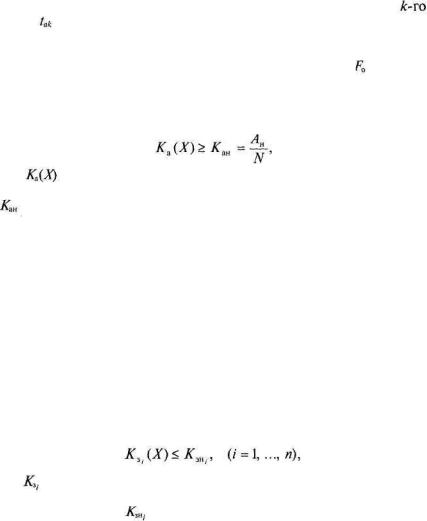

|

(10.4.4) |

где |

— коэффициент времени действия оборудования в за- |

висимости от величины норм обслуживания и численности;

— коэффициент времени действия оборудования, необходимый для выполнения программы.

Помимо объема выпуска продукции в непосредственной зависимости от численности рабочих находится степень их занятости в течение смены, которая в значительной мере определяет тяжесть труда. При прочих равных условиях с уменьшением численности рабочих растет время, которое каждый из них непосредственно занят трудовой деятельностью. Для обеспечения нормальных условий труда это время во всех случаях не должно превышать периода, равного разности между продолжительностью смены и нормативным временем на отдых и личные надобности работающих за смену.

Ограничения по допустимой суммарной занятости рабочих каждой группы в течение смены целесообразно выражать в следующей форме:

|

(10.4.5) |

где |

— коэффициент суммарной занятости одного рабочего /-й |

группы в течение смены, соответствующий определенной численности рабочих; — нормативный коэффициент суммарной занятости рабочего /-й группы в течение смены.

Одним из основных аспектов психофизиологического обоснования норм труда должно быть установление нормативных коэффициентов занятости рабочих. Они должны быть заданы для типовых условий выполнения трудовых процессов с учетом всех факторов, определяющих тяжесть труда. В практических расчетах эти коэффициенты могут быть установлены на основе нормативов времени на отдых и личные надобности:

10.5. Задача оптимизации разделения труда |

265 |

(10.4.6)

где Г0ТЛ; — нормативное время на отдых и личные надобности в минутах за смену для рабочих i-й группы.

Кроме ограничений (10.4.5) по допустимой суммарной занятости рабочих при оптимизации норм обслуживания и численности должны учитываться также ограничения по допустимой занятости рабочих выполнением основных функций:

|

(10.4.7) |

где |

— коэффициент занятости рабочих данной группы ос- |

новными функциями, соответствующий определенной численности рабочих; — нормативный коэффициент занятости рабочих данной группы основными функциями.

Величина . определяется по формуле, аналогичной (10.4.6):

определяется по формуле, аналогичной (10.4.6):

|

(10.4.8) |

где |

— время, необходимое для выполнения дополнительных |

функций рабочими данной группы за смену.

Таким образом, оптимальной является такая численность персонала производственной системы, при которой достигается минимум затрат на заданный объем выпуска продукции (целевые функции (10.4.1) или (10.4.2)) и соблюдаются ограничения по:

необходимому производственному результату (ограничения (10.4.3) или (10.4.4));

суммарной занятости персонала в течение смены (ограничение (10.4.5));

занятости персонала основными функциями (ограничение (10.4.7)).

Методика расчетов по данной модели рассмотрена в разделе 10.6.

10.5.Общая задача оптимизации разделения труда

ичисленности персонала

Для постановки задач оптимизации разделения труда необходимо учитывать характер взаимодействия различных групп рабочих. С этих позиций все виды работ, выполняемых на участке (в цехе), можно разделить на две группы: продукционные и обеспечивающие.

266 |

Глава 10. Оптимизация численности и структуры персонала |

|

Продукционные работы характеризуются тем, что время их |

выполнения объективно входит в длительность производственного цикла изготовления продукции. К продукционным работам относятся, в частности, управление технологическим оборудованием, его наладка, ремонт при отказах, сборка изделий и т. д. Любая задержка в выполнении этих работ может привести к уменьшению выпуска продукции, ухудшению ее качества и увеличению длительности производственного цикла. При выполнении продукционных работ в нормальных производственных условиях объективно могут возникать перерывы в работе оборудования и занятости рабочих (помимо перерывов на отдых и личные надобности).

Обеспечивающие работы могут выполняться параллельно (одновременно) с основным технологическим процессом. К ним относятся, в частности, работы по комплектованию заготовок и инструмента, уборке помещений, большинство контрольных и транспортных работ и др. Время выполнения этих работ в нормальных условиях не увеличивает цикла изготовления продукции участка (цеха). Сроки их начала и окончания могут изменяться в достаточно широких пределах без ущерба для качественных и количественных показателей производства.

Деление работ на продукционные и обеспечивающие не соответствует их делению на основные и вспомогательные. Данная классификация работ обусловлена особенностями взаимодействия работников с оборудованием, а не названиями профессий или видов работ. Примером этого является работа контролеров. При контроле деталей непосредственно на станке, который в это время простаивает, работа контролеров будет продукционной. Контроль деталей, не вызывающий простоев оборудования и основных рабочих (выполняемый параллельно с изготовлением продукции), будет относиться к обеспечивающим работам.

В современном производстве совмещение функций рабочих эффективно, как правило, лишь в пределах каждой из двух указанных групп работ. Закрепление за одним рабочим тех и других работ целесообразно при условии, что рабочий будет выполнять обеспечивающие работы только тогда, когда он свободен от выполнения продукционных.

Исходя из предложенной классификации работ, рассмотрим структуру задач оптимизации функционального разделения труда по обслуживанию технологического оборудования.

Первым этапом постановки этих задач является количественная характеристика вариантов взаимодействия исполнителей.

10.5. Задача оптимизации разделения труда |

267 |

Как видно из признаков, характеризующих обеспечивающие работы, при их выполнении в нормальных производственных условиях не должны возникать перерывы в работе оборудования и занятости рабочих. Взаимодействие исполнителей обеспечивающих работ всегда можно организовать таким образом, что ни одна из групп рабочих не будет ожидать окончания операций, выполняемых другими рабочими. Оборудование также не должно простаивать во время и в ожидании обеспечивающих работ, так как в рационально организованном производстве эти работы выполняются параллельно основному производственному процессу.

Вследствие этого для количественной характеристики вариантов разделения и кооперации труда при выполнении данных работ необходимо и достаточно указать трудоемкость операций, закрепленных за каждой группой исполнителей. Иначе говоря, каждый вариант выполнения обеспечивающих работ полностью

определяется |

набором величин |

характеризующих трудоем- |

кость работ |

вида, закрепленных за исполнителями г-й груп- |

|

пы, т. е.: |

|

|

|

|

(10.5.1) |

Значительно сложнее анализ вариантов разделения труда при выполнении продукционных работ по обслуживанию технологического оборудования. При выполнении этих работ объективно возможны организационные перерывы в работе оборудования и занятости рабочих. Поэтому для количественной характеристики вариантов разделения труда и выбора оптимального из них необходимо использование некоторых понятий теории массового об-

служивания.

Математической моделью производственного подразделения, оборудование которого обслуживается рабочими различных групп, является многофазная система массового обслуживания. Источники требований в такой системе — станки (аппараты), а каналы обслуживания — рабочие. Основными параметрами, которые определяют каждый вариант разделения и кооперации труда по обслуживанию технологического оборудования, являются: среднее время работы станка без участия рабочих U, средняя продолжительность однократного обслуживания одного станка рабочими каждой группы и матрица

элементы которой показывают вероятности обслуживания станка рабочими /i-й группы после рабочих /-й группы.

Изменение в формах разделения и кооперации труда приводит к изменению структуры трудоемкости работ, что, в свою оче-

268 |

Глава 10. Оптимизация численности и структуры персонала |

редь, находит отражение в экономических показателях через изменение затрат на оплату труда и на содержание оборудования. Поэтому выбор оптимального варианта разделения и кооперации труда не может быть осуществлен без оптимизации норм численности рабочих различных групп М = {т,, т2, ..., т„}, а иногда и количества единиц оборудования

Таким образом, каждый вариант разделения и кооперации труда при выполнении продукционныхработ по обслуживанию оборудования характеризуется множеством:

(10.5.2)

Система ограничений в задачах оптимизации разделения труда в общем случае включает соотношения, характеризующие необходимый производственный результат, условия труда и объемы используемых производственных ресурсов.

Форма зависимостей, выражающих необходимый производственный результат, определяется особенностями анализируемых работ. В связи с тем что при выполнении обеспечивающих работ в

нормальных условиях не должны возникать перерывы в работе оборудования и занятости рабочих, необходимый результат производства будет достигнут, если суммарная загрузка рабочих за смену не превысит их сменного фонда времени за вычетом нормативного времени на отдых и личные надобности. Практически это означает, что для каждого рабочего допустимые варианты разделения труда при выполнении обеспечивающих работ должны удовлетворять условию:

(J0.5.3)

Как видно из этого соотношения, в задачах оптимизации разделения труда при выполнении обеспечивающих работ ограничения по необходимому производственному результату совпадают с ограничениями по допустимой суммарной загрузке рабочих. В отличие от этого при выполнении продукционных работ ограничения по необходимому производственному результату должны устанавливаться отдельно. Это обусловлено тем, что вследствие объективно возможных организационных перерывов в работе оборудования и занятости рабочих соблюдение ограничений (10.5.3) по загрузке рабочих не гарантирует выполнение программы выпуска продукции.

В задачах оптимизации разделения труда по обслуживанию технологического оборудования ограничения по необходимому

10.5. Задача оптимизации разделения труда |

269 |

производственному результату формулируются так же, как и в рассмотренных выше задачах оптимизации норм обслуживания и численности.

Ограничения по условиям труда в данных задачах характеризуются прежде всего установленными ранее соотношениями по допустимой загрузке рабочих основными и дополнительными функциями. Наряду с этим при выборе вариантов разделения труда необходимо учитывать психофизиологические и социальные требования по допустимой монотонности труда, его содержательности, соотношению элементов физического и интеллектуального труда и т. п. Эти требования в настоящее время еще не получили достаточно строгого количественного выражения.

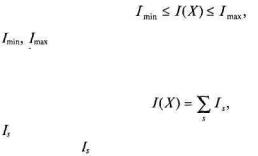

При характеристике содержательности труда необходимо оценивать степень различия (разнообразия) состояний трудового процесса. Чем существеннее и чаще меняются эти состояния в связи с изменением предметов и средств труда, трудовых приемов и т. д., тем меньше монотонность труда и при прочих равных условиях выше его содержательность. Степень различия состояний трудового процесса можно определить количеством информации 1{Х), воспринимаемой рабочим. Величина 1{Х) должна быть больше нижнего уровня, соответствующего допустимой монотонности труда, и меньше верхнего уровня, определяемого максимальным количеством информации, которую может воспринимать человек в тех или иных условиях. Таким образом, при разделении труда должны соблюдаться ограничения:

|

(10.5.4) |

где |

— соответственно нижняя и верхняя границы количе- |

ства информации, воспринимаемой рабочим. |

|

|

Величину 1(Х) можно определить в виде: |

где |

— количество информации о 5-м параметре процесса. |

|

Для оценки может быть использована мера К. Шеннона и |

другие методы измерения количества информации. В числе ограничений по условиям труда в этих задачах должны учитываться соотношения по допустимой длительности элементов операций, их частоте и последовательности. Подобные ограничения обычно связываются с так называемыми границами разделения труда, в числе которых выделяются технические, психофизиологические, социальные и экономические (см. разд. 7.1).

270 |

Глава 10. Оптимизация численности и структуры персонала |

Технологические, психофизиологические и социальные границы характеризуют допустимые по соответствующим нормам, условиям, требованиям и т. п. варианты разделения и кооперации труда. В частности, технология производства определяет элементы процесса, которые невозможно или нерационально по техническим условиям делить на более мелкие части; психофизиологические нормы устанавливают минимально допустимую длительность трудовых приемов; социальные требования регламентируют содержательность труда и т. д. Эти нормы, условия, требования известны до решения задачи, т. е. до выбора наилучшего варианта взаимодействия исполнителей работы.

То, что понимается под экономической границей, характеризует в общем случае затраты на продукцию, соответствующие лучшему варианту разделения и кооперации труда. Следовательно, в отличие от всех других границ «экономическая граница» относится не к системе ограничений, а к критерию оптимальности (целевой функции) задачи разделения и кооперации труда. Экономическая граница является тем значением целевой функции, которое соответствует оптимальному варианту взаимодействия работников, и может быть конкретно (количественно) определена лишь после выбора наиболее эффективного варианта разделения труда.

Чтобы не смешивать факторы, характеризующие систему ограничений и целевую функцию задачи выбора оптимального варианта разделения и кооперации труда, а также чтобы различать условия данной задачи и результат ее решения, необходимо подчеркивать принципиальное отличие экономической границы разделения труда от других (психофизиологических, технических и др.).

Наиболее общим критерием оптимальности при обосновании форм разделения и кооперации труда является минимум суммарных затрат, необходимых для достижения заданного производственного результата. Соответствующие целевые функции были приведены в разделе 10.4.

10.6.Методы оптимизации разделения труда

ичисленности персонала

впроизводственных системах

Для расчетов на основе моделей, приведенных в разделах 10.3 и 10.4, необходимо определять характеристики использования оборудования —  и занятости рабочих— взависимости от численности сотрудников и форм их взаимодействия.

и занятости рабочих— взависимости от численности сотрудников и форм их взаимодействия.